رضا أحمد: الشعراء الجدد يسيرون فرادى لا هدف يجمعهم

يكتب الشعراء العرب الجدد بروح أكثر تحررا وتمرّدا ممّن سبقوهم، وربما كان لاتساع دائرة الترجمات وانتشار النشر الإلكتروني الفضل في تحرير نصوصهم والإفلات من قبضات شلل المواقع الثقافية وسلطات النشر. لكن الكثيرون منهم وقعوا في مغالطات واستسهال قاتليْن لتجربة أيّ شاعر. "العرب" كان لها هذا الحوار مع الشاعرة المصرية رضا أحمد حول قصائدها وجيلها.

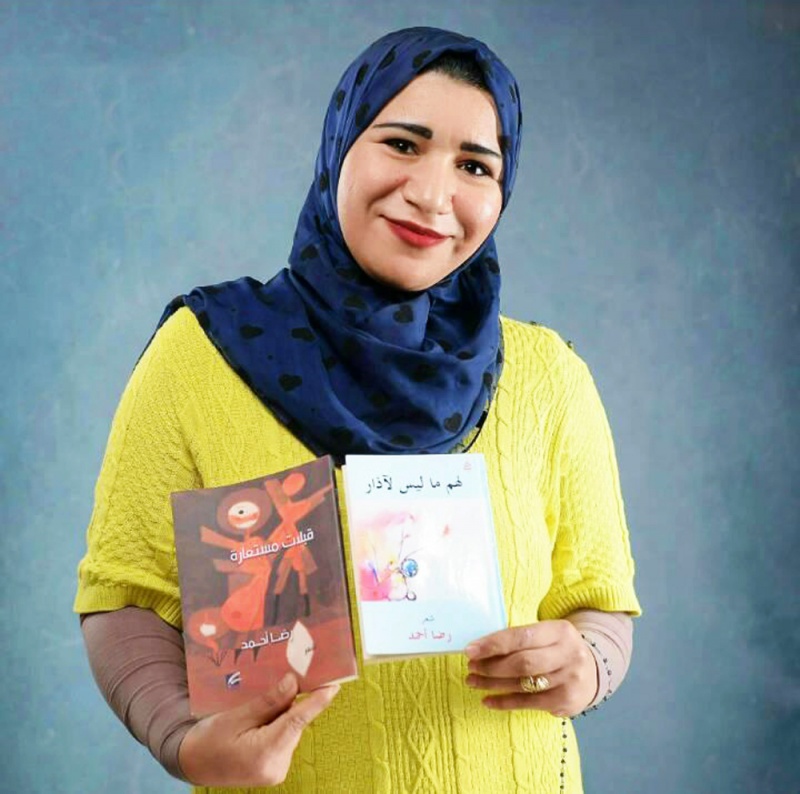

رضا أحمد، شاعرة مصرية تمثّل أحدث تيارات قصيدة النثر، فاز ديوانها الثالث “أكلنا من شجرته المفضلة” بجائزة حلمي سالم الأدبية في القاهرة، ومن قبله لقي ديوانها الأول “لهم ما ليس لآذار” صدى طيبا، وحاز الثاني “قبلات مستعارة” جائزة عفيفي مطر للشعر، فهي تمتلك لغة مراوغة ومناوئة، مشحونة بالعواصف والعواطف، وتؤمن في رحلة جنونها بأنها ابنة تجارب متشابكة، وبأن القصيدة وحدها هي الكنز الذي هربتْ به من قلبها المحترق.

لأن الطريق مُخيفة في الخارج، وكلها خسائر، تفتش في نصوصها عن شركاء يتقاسمون الحزن معها، منتمية إلى سلالة من الفضوليين، ومحتمية ببقايا الذاكرة، وبشظايا أحلام متطايرة؛ هي ليست إلا كلمات تصل عادة متأخرة.

الشعر عندها هو التحدي، والتمرد، وأن تراقب العصافير من فوهة بندقية. وهي فوق خرائط الخسارات ترى ذاتها وحيدة وخائفة، مثلما تقول في مستهل ديوانها “أكلنا من شجرته المفضلة”، كنطفة باقية من جريمة كاملة، اعتَنَى بها كما ينبغي أرشيفُ المحفوظات، أو كحرز ينمو للعثور على جثة.

على مسافة غيمة أو أقل تمكث، حيث الجدران حكايات تأكل نفسها. هي تخفي دائما عن الضجيج أبوابَ صدرها، تحصي النجوم خلف الزجاج، وتنتظر البراءات والبشارات في عمق السكون، عساها أن تأتي من الخارج، أو من الداخل مع إزاحة العتمة الجوّانيّة: “أنفض يديّ من الظلام، ليس لي من سيرة الأموات، غير عينيّ المقلوبتين للخلف، وكابوس طويل يشبه مطبّا صناعيّا”.

بهجة الذئب

أهدت رضا أحمد ديوانها الأخير لموظفٍ مصرفيّ رفض أن يفتح لها حسابا بنكيّا لأنها ببساطة “بلا وظيفة”، حتى بعد أن أخبرته بأنها شاعرة. تقول لـ”العرب”، “بعد صمت رحت أسأل نفسي؛ هل الشعر مهنة حقيقية تقنع الآخرين بأنها يمكن اعتمادها في خانة الوظيفة ببطاقة الهوية، والتكسب منها كما ينبغي في مجتمع يحترم الاجتهاد وقيمة الكلمة؟ هنا أتذكر جاري الذي كلما قرأ لي قصيدة في مجلة سألني عن العائد من هذه الكتابات كلها”.

وتضيف “من الخطر أن تواجه هذه الأسئلة وأنت فقير، أو أن تضع يدك في رأسك وتخرج لؤلؤة وتقول أعطاني الشعر هذه. الطمأنينة التي أحملها في جيبي مسؤولية ناجٍ من الجحيم، القصيدة هي الكنز الذي هربت به من قلبي المحترق”.

في “أكلنا من شجرته المفضلة” تصالَحَتْ مع أحزانها وعجزها، كانت صريحة وصادقة، فالأمور كعهدها تسير وفق وتيرة واحدة، والمنفيون فوق هذه البيضة العملاقة، وحوش صغيرة لم تكتشف مَنْ وضعها ولا نوعية الفرخ الصغير بداخلها، لكنها تتسلى بأكل بعضها البعض في كل هذا الانتظار “أدركتُ أن الصراخ تخنقه رفوف الغبار والحذر، قبل أن يتهاوى ساكنا في فوضى الورق، والألم غريزة بدائية تدفعنا أحيانا إلى صداقة سكّين”.

وتوضح الشاعرة أن البحث والاكتشاف عن ملاذ آمن يقبلنا على ضعفنا، فريضة الضائع في هذا الديوان، متابعة “لا أعتقد أنني خنت نفسي أو خبّأت يأسي في خمسين محاولة للتأقلم؛ لكنني بعين لاقطة تفقدتُ الخرائب داخلي، وكانت قاسية بامتياز، قررتُ أن أدوّن كل ما أعثر عليه من أمل حتى أكون عادلة كضحية وشاهدة ومذنبة”.

أفضل ما يمكن تقديمه من أجل قصيدة النثر ترك شعرائها يكتبون دون سلطة أو سقف جماعات أو شلة ثقافية

الشاعر في رأيها ليس القاضي هنا، ولا المحكّم، ولا النبي الذي يبارك الصلصال المختنق بسيرته الخائفة، الشاعر هو العجوز الذي يحمل فقرات ظهره إلى تمثال الزعيم، ويقول له “اهنأ بهذه الوقفة الأبدية في الميدان”.

وتقول “هو نفسه الذي يريح وردة على خدّ امرأته ويخبرها عن الأيقونة التي أشرقت في قلبه واصطفته على المذبح فمشى إليها بحمل وضيع، الشاعر يراقب ظله كآخر مسودة تركها خلفه قبل أن يموت، والورثة بالضرورة أنذال لا يجيدون القراءة، وغير أمناء بالمرة”.

وتستطرد أحمد “في بعض الأحيان أريد أن أمزق أوراق كل ديوان كتبته وأدفنه في أصيص، أعرف أن ديواني الأخير سيكون شجرة، لكنني تركت للمتلقين تذوقها. بعضهم سيجدها شجرة توت تواري سوءة خطاياه، والآخر سيشعر بتفاحة تقف في حلقه، سيشهد موته وحسرات الحكمة والمعرفة التي عذبته، هذا الاستخدام البريء في ترك مساحات شاسعة للاختيار والتأويل كان من أجل المتفرج، وأنا مثله لا أعرف حقّا ما الشجرة المفضلة”.

تركت القاهرةُ في تجربة رضا أحمد قاموسا محايدا يلعب على كل الحبال، تصعب قولبة أصله أو وضعه وفق نمط أو سجنه في قراءة سابقة، وفي الشتات والاغتراب تبدو منتمية إلى الحارات المرورية المتروكة عرضا بين طرق مختلفة.

تؤكد أحمد أنها ابنة تجارب متشابكة ليست لها، وتقول “جدّي طوى الأرض، وأهلي جميعهم عمّال وصناع حرصوا على وضع أبنائهم في المدارس حتى يسددوا فواتير الأبوة كاملة، وفوقها قطعة أمل زائدة. أبي وأمي انتظرا طفلة كتعويض عن ابنتهما البكر الميتة؛ اسمي نفسه كان امتنانهما عن البديل الفوري، رضا ميراث ثقيل لأمنية”.

وتذكر “عشت حياتي كلها كذئب يجد بهجته في وداعة النظرات الحالمة بوفاء الكلاب، وما أكثرها الخيبات والندوب التي تركتها في قلوب من أحببتهم، فبعدما اكتشفوا أنني أكتب الشعر عرفوا أنني الجنازة الطويلة لابنتهم الراحلة، ولا سبيل للعزاء”.

مواجهة المينوتور

تعتقد الشاعرة المصرية أن جيلها من شعراء قصيدة النثر يكتبون بأريحية افتقدتها الأجيال السابقة، الذين ابتلعوا الصدمة، وواجهوا صرامة الوسط الثقافي ضد التجديد ورفضه المطلق للتغيير. هؤلاء الشعراء الجدد هم الأكثر حظّا في فرص التجريب، فلا توجد معايير قاطعة ولا جماعات شعرية ولا مظلة لها فلسفة وسمات محددة تجعلهم أسرى تحت سطوتها.

تقول الشاعرة “يمكن أن نفتقد إلى الملامح العامة التي تجمع التجارب الجديدة، حتى أن بعضهم يكتب وفق وصفة كأنه يملأ استمارة مسبقة، وينتج قصائد تحمل بعض الخفة والاجترار، ما يجعلها أشبه بعناوين الأخبار أو المقالات أو يوميات محصل الكهرباء، ويمكن أن يعزى هذا إلى قلة التنظير والأطروحات النقدية للقصائد الجديدة التي تكتشف المشاريع الجادة وتلقي الضوء عليها”.

وترى أحمد أن شعراء جيلها المتميزين يسيرون فرادى، كل واحد في طريقه، لا هدف يجمعهم، ولا حرب مشتعلة لإثبات أحقية قصيدة بالنشر أو أفضلية لقصيدة على أخرى، وفضاء الفيسبوك شاسع وممتد.

وتكتب الشاعرة “الشعر أعطاني هوية مريبة؛ يكفي أن تجتاز بها متاهة مع حواسك الضئيلة، وتتساءل: هل أنا فعلا الريفي الشجاع، الذي قرر أن يواجه الوحش، أم المينوتور (مخلوق نصفه رجل ونصفه الآخر ثور في الميثولوجيا الإغريقية)، ذلك المنتظر فريسة تواسي جوعه ووحدته؟ الوحوش بداخلنا نحن، وهذه المتاهة هي كلماتنا المحدودة، التي مجّدت الخوف والظلام. الطبشور في أفضل الأحوال هو خيط الدماء المنسحب إلى ميراثه القديم. والشعر في النهاية رحلتنا داخل هذه المتاهة، قتلى ومنبوذين”.

وفي رأيها إن أفضل ما يمكن تقديمه من أجل قصيدة النثر ترك شعرائها يكتبون دون سلطة أو سقف، جماعات أو شلة ثقافية أو مظلة مجايلة، وفي النهاية فإن الشاعر ليس مطالبا بالولاء، ولا بتسديد حسابات شخصية، فهذا يجعل البعض مجرد مسخ وتابع لأشخاص يفتقدون الموهبة ويطمحون إلى لقب عرّاب أو شاعر رائد، أو يتطلعون إلى مجد شخصي وواجهة اجتماعية، فالأبوة والمظلات والمؤسسات قاتلة وفاسدة في معظم الأحوال.

لكن هذا لا ينفي بعض المحاولات المؤسسية الجادة والمبادرات الأهلية في التنظير والتعريف بقصيدة النثر، مثل مؤتمر قصيدة النثر، والمنتدى المصري للشعر، ومنتدى المستقبل والإبداع “أسير بمحاذاة النيل/ لا أملك سلطة الوصاية على ظلي/ قدمي لن تطرق ساحة المسجد الأبيض الكبير بحجارته اللامعة/ ستنكمش المدينة وتسير معي”.

أوهام النسوية

تستنكر الشاعرة المصرية ما تسمّيه رائحة العفن التي تحيط ببعض من يتصدرون المشهد الإبداعي، مؤكدة لـ”العرب”، أنها لا تعرف كيف يقف المبدع في مواجهة نفسه، وهو لاعب ضمن فريق من المنتفعين؟ وهل بالفعل يصدّق أن قصيدته صنعته أم أن الآخرين جعلوا من قصيدته صناعة جماعية مذيّلة بالتوقيعات؟ النفاق والمجاملة والمصالح واقع مخيف، وما أكثر هذا الضجيج الذي لا يثمر عن تجارب حقيقية تضيف إلى القصيدة.

ورضا أحمد لا تعترف بمصطلح الكتابة النسوية، فمثلما أن القلم آلية حيادية، فلا يوجد خيال مذكر وآخر مؤنث، بل هناك إبداع إنساني، والشعر متجاوز هذا التصنيف منذ عقود، فالشاعرات لسن في عزلة عن هموم المجتمع والواقع المتأزم، الذي يلتهم ضحاياه دون تصنيف جندري أو عرقي أو ديني.

وتكتب “لم أتعلم المشي في الجنائز، ولا تغطية وجهي بالوحل لجعله رائقا، ولا البكاء خلف نعش يحمل ذاكرتي إلى القبر/ لم أر سواي على المذبح، حين أشعل الشموع لأصلي/ لم أركع وخلفي رجل، أو أتمدد وجسدي يجتر الرغبة من عيني ذئب/ لست وليمة شهية فحسب، بل أنا آخر قطعة غمام”.

وتشير أحمد إلى أن الكتابة عن قضايا المرأة لن تذهب أبعد من التحدث عن مأساة الجهل والتخلف والمرض ممّا يعاني منه المجتمع بكل أفراده، فلا ظالم ولا مظلوم هنا “نحن جميعا شاركنا في صنع أقفاص التدجين، وربينا الفرائس على تقليم أظافرها. نعم نكتب وفق تمييز خفي، ونمشي تحت وقع مسلّمات عن الشعر وشخصية الشاعر وملبسه وتمرد الشاعرات الشكلي، لكن في النهاية المنتج الإبداعي منفصل تماما عن القوالب التي وضعناه فيها، وينبغي أن نفيق من الأوهام الوصفية التي اخترعناها لنمسك الأشياء ونحبسها في إطار”.