كاتب مصري يحوّل مدينة بورسعيد إلى مسرح لروايات ثائرة تتحدّى الحرب

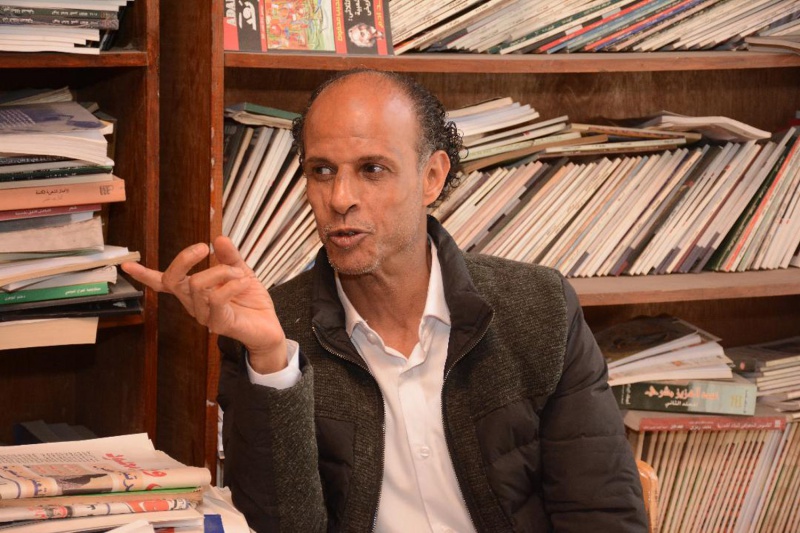

من تفجُّرات الأرض وتقلّبات الواقع ومعاناة البشر تنبع كتابات جيل التسعينات بمصر، كتابات لها همها السياسي والفكري والجمالي لكتاب عايشوا تقلبات كبرى، ومنهم القاص والروائي المصري حسين عبدالرحيم، الذي صدرت له منذ أيام رواية “شقي وسعيد”. “العرب” التقت الأديب وناقشته في ملامح تجربته السردية، وخصوصية أدبيّات الشتات والانكسار، وأبرز مستجدّات الحاضر الروائي العربي.

يتناول الكاتب حسين عبدالرحيم ابن مدينة بورسعيد المصرية في روايته الجديدة “شقي وسعيد” تهجير أبناء مدينته عقب العدوان الإسرائيلي عام 1967، موسّعا معاني الهزيمة والاغتراب والشقاء لتشمل إحساس الإنسان الدائم بالمرارة والفقدان والبكاء بلا دمع والمتاهة الداخلية.

لم تكن أعمال عبدالرحيم لتدور خارج وضعيّته الاستثنائية، فهو ابن زمان ومكان غير عاديين، حيث وُلد في عام الهزيمة 1967، بمدينة بورسعيد شرق القاهرة، لتتوافق صيحة ميلاده مع صرخات أهل مدينته الذين عانوا طويلا ويلات الاعتداء، إلى جانب سنوات التهجير والتشريد.

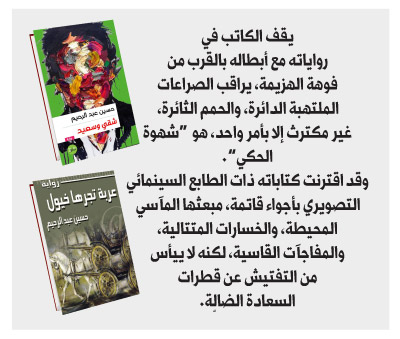

اقترنت كتاباته ذات الطابع السينمائي التصويري بأجواء قاتمة، مبعثها المآسي المحيطة، والخسارات المتتالية، والمفاجآت القاسية، لكنه لا ييأس من التفتيش عن قطرات السعادة الضالّة وسط صحراء لانهائية من الشقاء والسراب.

في رواياته “عربة تجرها خيول”، “ساحل الرياح”، “المستبقي”، وفي مجموعاته القصصية “المغيب”، “زووم إن”، “شخص ثالث”، “الخريف الأخير لعيسى الدباغ”، يقف الكاتب دائما مع أبطاله بالقرب من فوهة الهزيمة، يراقب الصراعات الملتهبة الدائرة، والحمم الثائرة، غير مكترث إلا بأمر واحد، هو “شهوة الحكي” (عنوان كتابه الذي يضم مجموعة من الشهادات والرؤى)، وأن يحقق انتصارات معنوية في الكتابة، لعلها تكون طوق النجاة الوحيد في هذه الحياة، إذا عزّ إنجاز أي مكسب آخر أو تأجل كالعادة حلم الوصول إلى ضفة الأمان.

متناقضات إنسانية

الشقاء والسعادة يبدوان نقيضين، لكن الكاتب حريص على افتراض المستحيل بإمكانية الجمع بينهما، في عنوان الرواية ومتنها، وكذلك الجمع بين المتناقضات الإنسانية عموما، في سبيل إبراز حركة الحياة التصادمية، في الواقع المتقلّب الغادر الذي يعج بالمفارقات والخلخلات عبر الزمن.حزن إضافي يتخذه عبدالرحيم نقطة انطلاق في روايته الأخيرة “شقي وسعيد”، الصادرة عن دار “خطوط وظلال” في الأردن، هو لحظة موت أمّ الراوي، ذلك الذي يبدو مضطربا إزاء الأحداث الشخصية والعامة التي تضرب أسرته ومدينته ووطنه كله، ولا يملك غير تسجيلها دون أن يقدر على المشاركة فيها أو تغييرها، بل إنه ما بين النوم والصحو تكاد تتوقف ذاكرته، فيغيب عن الجمع، ويهيم في بلاد الله ناظرا إلى الفراغ، ومستسلما للخدر، تسبقه خيالاته إلى المجهول.

يقول حسين عبدالرحيم لـ”العرب” إن انصهاره التام في تلك الخلخلات، التي تتجلى دائما في كتاباته، فالمتناقضات الذاتية والكتابية العنيفة ما هي إلا ردّ فعل طبيعي، يتسق مع ذاته في الوجود والعيش، ومع ما واجهه في إقامته وترحاله وترجله وخطاه في الحياة.

يضيف “عشتُ طفلا نكديّا، ملعون الجينات والغرس، والهموم ثيمة تتوافق مع طباعي ومزاجي منذ مولدي، حياتي كانت ولا تزال مأساوية، وهذا هو قدري السعيد بحقّ ككاتب”.

وينفي الاتهام الموجه إلى مثل هذه الكتابة المشحونة بالمأساوية، بأنها قد تكون طريقا إلى اليأس أو العدمية أو السوداوية المطلقة، مؤكدا أن من دواعي الإيجابية أن يكتب القاص عما يعرفه، فهو في تلك الحالة يضيء، وإن كان يكتب عن ظلمات.

لم تكن أعمال عبدالرحيم لتدور خارج وضعيّته الاستثنائية، حيث وُلد في عام الهزيمة 1967، بمدينة بورسعيد شرق القاهرة، لتتوافق صيحة ميلاده مع صرخات أهل مدينته

ويتابع عبدالرحيم “لم أكتب شيئا حتى لحظتي هذه إلا عمّا عرفته وعشته وجاورت فيه أناسا ومدنا وشوارع وحانات وآمالا عظيمة وتضحيات، اتسقتُ مع كل ذلك، وكتبتُ، وبكيت بلا دمع في طفولتي وصباي، وذقت الشقاء من قريب، وسعيتُ وراء السعادة، وكلاهما يصبغ الحياة، ومن الطبيعي ارتباطهما ببعضهما البعض، في الحب، وحتى في الحرب”.

تبدو كتابة عبدالرحيم مغرقة في المحليّة، فهي ابنة بيئتها وزمانها، كونه يؤمن بالملموس والقريب، لكنه لا يكتفي بترصّد الانشغال الذاتي الخاصّ، بل يفتحه على الهمّ العام المجتمعي والعربي والإنساني بوعي معرفي وجمالية إبداعية تمزج الأدبي والسينمائي وتُفلسف المشهد كذلك، لاستقصاء ما وراء الحدث من عمق باطني.

ولا يخجل من اتهامه بـ”الكآبة”، بل يضحك بسخرية قائلا “جئتُ في زمن الحرب وهزيمة يونيو وموت جمال عبدالناصر الذي رأيت أسطورته كأب وظهر وسند، ثم كسقوط وفقد وموت وجنازة وكفن، الأدب هو المنقذ والملاذ والسلوى، حاملا الخلاص النسبي، ولدتُ في عام النكسة، ورأيت صورة ناصر فوق سريري الذي شاركني فيه اثنان من أشقائي وأحيانا ثلاثة”.

ويشير في حواره مع “العرب” إلى أن الشقاء لم يُخلق من عدم، وكذلك انتظار فرح حقيقي في حلم يتضاءل، “فرحي الوحيد الذي لم يخذلني هو انتصاري في كتابة تخصني، وتخص العالم، وتمس قارئا لا أعرفه، وليس ضروريّا أن يكون قد واجه ما واجهتُ، هكذا كان السرد عندي، وهكذا غازلتُ السينما وعوالمها الشيقة كذلك، متطلعا إلى الدهشة، ففي الأدب والفن والجمال، لا مجال للحديث عن كآبة”.

الإبداع والحرب والتكنولوجيا

تدور أعمال روائية كثيرة، مصرية وعربية، في فلك أدب الحرب، خصوصا حربي 1967 و1973، والحروب اللاحقة التي شهدها لبنان والعراق ودول المنطقة العربية والشرق الأوسط، لكن روايات حسين عبدالرحيم ومجموعاته القصصية لا تعير الحرب انتباها غائيّا، بقدر ما تتمثل انعكاساتها على البشر ومصائرهم وأوضاعهم وتحولاتهم الاجتماعية والنفسية والسلوكية والأخلاقية، وهذه الانعكاسات محمّلة عادة برائحة الهزيمة، فلا منتصر لديه في فكرة الحرب أصلا.

ويذكر الكاتب المصري أنه لا يزال يشعر بالهزيمة دائما على كافة مستوياتها الشخصية الفردية والأسرية والمجتمعية والسياسية والنفسية والأهم الوجودية.

ويتابع “لم أكتب أدب حرب بالمفهوم الاعتيادي، لكنني كتبت علاقة الطفل والصبي والفتاة والرجل والمرأة بالحرب، تلك الآلة العمياء التي لفظتني وأسرتي لنتوه في الهجرات عقودا من الزمان، قبل أن نعود مرة أخرى إلى بورسعيد، لكننا لن نعود كما كنا. أدب الحرب المعروف كتبه الكثيرون، مثل جمال الغيطاني وغيره، لكنني كتبت عن حروبي الخاصة/ العامة، التي أوصلتني وأوصلت غيري من أجيال متتالية إلى حالة الهزيمة الباقية في نفوسنا إلى الآن”.

يبدو اللجوء إلى التاريخ ثيمة مشتركة لدى عدد كبير من الكتاب المصريين والعرب، للإسقاط على الحاضر، والفكاك من الصيغ التعبيرية المباشرة التي قد تقود إلى الملاحقة والتضييق وسيف الرقابة والقمع.

في هذا الإطار، يمضي عبدالرحيم في أعماله، حيث يجد ضالته أحيانا في الرموز والإحالات والأقنعة لانتقاد ما يجري على الأرض في الوقت الراهن، سياسيّا واقتصاديّا واجتماعيّا، بحرية أكبر، ومن ذلك على سبيل المثال ما يحيل إليه “التهجير” في رواية “شقي وسعيد” من الاغتراب الآني، وضياع بوصلة الأجيال الجديدة في الألفية الثالثة، وشتاتهم في أرضهم المنهارة.

تبدو كتابة عبدالرحيم مغرقة في المحليّة، فهي ابنة بيئتها وزمانها، كونه يؤمن بالملموس والقريب، لكنه لا يكتفي بترصّد الانشغال الذاتي الخاصّ، بل يفتحه على الهمّ العام

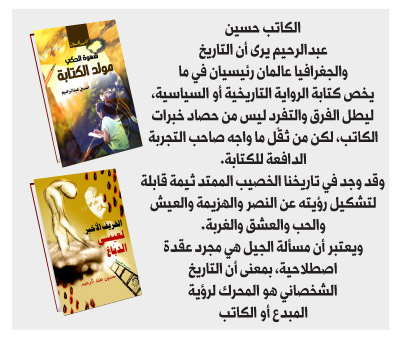

ويرى أن التاريخ والجغرافيا عالمان رئيسيان في ما يخص كتابة الرواية التاريخية أو السياسية، ليطل الفرق والتفرّد ليس من حصاد خبرات الكاتب، لكن من ثقل ما واجه صاحب التجربة الدافعة للكتابة.

ويقول “وجدتُ في تاريخنا الخصيب الممتد ثيمة قابلة لتشكيل رؤيتي عن النصر والهزيمة والعيش والحب والعشق والغربة. إن عشق الرجل يبدأ بالبكاء على الوطن، لذا لم أفكر قط في الرقابة، فضمير الفنان لا تحدّه قوانين مجتمعية، وهو يعرف أن عين الصواب استكمال رؤيته سرديّا ولغويّا وجماليّا، الموضوع والحدث هما اللذان يشكلان لغة الكاتب، ومن قبل وبعد ثقافته وعلاقته بالفنون والآداب والفلسفة وجديد العالم، ورؤيته هو للعالم كيف يدور، وموقعه وموقفه من أغلبية الأفكار المطروحة وجوديّا ومعرفيّا”.

على الرغم من عدم اعتراف عبدالرحيم بمبدأ المجايلة، فإنه يرى أن أدباء التسعينات يشتركون في الاطلاع على ماهيات الحداثة وما بعدها في الشكل واللغة والإيقاع والجماليات واللغة البصرية وكافة ما قُدّم حضاريّا من تقنيات في قلب التاريخ ومعمعة منتجات ما بعد الحداثة بداية من عام 1988 وسقوط جدار برلين وتهاوي الأقنعة وتهشيم الفرد بازدياد الغرابة والتغريب، ونفاذ عصر الصورة والحاسوب والهاي تكنولوجي، على أن مسألة الجيل هي مجرد عقدة اصطلاحية، بمعنى أن التاريخ الشخصاني هو المحرك لرؤية المبدع أو الكاتب، ولكل أديب دوافعه الشرسة للكتابة والاختلاف على أرضية مشتركة زمنيّا ومكانيّا.

ويؤكد لـ”العرب” تأثر الرواية الجديدة بالثورة الاتصالاتية والمعلوماتية والرقمية والنشر الإلكتروني وشبكة الإنترنت، قائلا “الرواية العربية قادرة على التعامل محليّا وعالميّا عبر كل الوسائط والتقنيات، وفي البدء ثورة المعلومات وما بعد الحداثة، لم تعد هناك جدوى لمساءلة العزلة في الوجود إلا من خلال اغتراب حقيقي يحيا فيه الكاتب، وبه، ولعله من الطبيعي ألا تحتاج الكتابة للتشيؤ ولا المزيد من الفلسفة والنحت في تلك الفضاءات والمستجدات، بقدر ما تتطلب تصعيد حساسية الإنساني اليومي المعيش إلى الكتابي السردي الإبداعي بدفقات صادقة، بغض النظر عن القالب المشغول، والإطار المطروح، والأدوات المستخدمة”.

أدباء التسعينات يشتركون في الاطلاع على ماهيات الحداثة وما بعدها في الشكل واللغة والإيقاع والجماليات واللغة البصرية وكافة ما قُدّم حضاريّا من تقنيات في قلب التاريخ ومعمعة منتجات ما بعد الحداثة بداية من عام 1988 وسقوط جدار برلين.