الموسوعات تخسر في حرب النت الطاحنة

خلال لحظات طويلة من تاريخ وحياة الكِتاب، ظلت مصادر المعلومات النوع الأقرب إلى القارئ باعتبارها دليله نحو المعلومات الجيدة ونحو الكِتاب الذي يستجيب لحاجياته. وذلك خصوصا في سياق زحمة تزايد العناوين الصادرة كل يوم، وتدفق المعلومات غير المنتهي.

ولذلك كان عاديا أن يتم الانتباه إلى أهمية المصادر بشكل مبكر، خصوصا من طرف الغرب، وإن كانت المبادرات العلمية العربية الفردية سابقة على ذلك.

وهو ما تعكسه على سبيل المثال قيمة عمل “الفهرست” لابن النديم، الذي سيفتح الباب أمام تأسيس مجال جديد على المستوى الكوني، والذي يتجلى في العمل البيبليوغرافي وذلك قبل تسعة قرون من المشروع الثاني الضخم الذي عرفه المجال، وهو الذي أطلقه الباحثان البلجيكيان بُول أوطليت وهِنري لافونتين بهدف حصر ما صدَر من الكتب على مستوى دول العالم منذ ظهور الطباعة قبل أن يتخليا عنه لصعوبة تحقيق العمل.

خلال نهايات القرن التاسع عشر سينشر الباحث الأميركي في مجال المكتبات مقالته العلمية الشهيرة عن العلاقة بين المكتبيين والقراء، ليطلق بذلك الإطار العلمي لمفهوم مصادر المعلومات والمصالح الخاصة بتقديم الخدمات على مستوى المكتبات، خصوصا لصالح رجال الأعمال والموظفين وغيرهم من الذين لم يكونوا يملكون الوقت ولا المعرفة للوصول إلى ذخائر الأرصدة.

وبذلك، ومع بداية القرن العشرين، سيكون للكثير من المكتبات العمومية الأميركية وحداتها الخاصة بتوجيه وخدمة القراء. بل إنها ستتيح لهم، ابتداء من ثلاثينات القرن الماضي، خدمة التواصل والتوجيه عن طريق الهاتف.

أما المبدأ الذي يقود هذا الاهتمام فهو اعتبار القارئ كملك يجب الاستجابة لكل انتظاراته على مستوى الوصول إلى الكتب وإلى المعلومات. على الأقل كما تصوره أدبيات علم المكتبات.

في مقابل ذلك اتسم السياق العربي خلال هذه الفترة بتراجعه على مستوى المكتبات والاهتمام بالمصادر.

وذلك ضدا على اللحظات المشرقة التي عاشتها المكتبات العربية خلال القرون السابقة. بل إن العرب، كما تؤكد الباحثة الفرنسية المختصة في المخطوطات العربية فرونسواز لبيلري، في سياق تفنيدها للمزاعم التي تحملهم مسؤولية هدم مكتبة الإسكندرية، كانوا لا يتصورون فضاء للدراسة دون وجود مكتبة، بخلاف الفرنسيين.

مصادر المعلومات كانت الطريق الأفضل نحو دمقرطة المعرفة وتيسير الوصول إليها لكنها فقدت مكانتها في عصر الأنترنت

كما شمل هذا الاهتمام الجانب التنظيمي للمكتبات العربية، التي كانت تتوفر بشكل مبكر، على الوظائف التي يقتضيها العمل المكتبي، ومنها وظيفة المساعد المكلف بالتوجيه، والمناول المكلف بالمخزن، بالإضافة إلى المحافظ، الذي كان يُعرف بصاحب المصاحف. وهي وظيفة كان أول من تولاها الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك، كما يشير إلى ذلك الباحث الأميركي دافيد ستام، في كتابه الهام “المعجم الدولي لتاريخ المكتبات”.

وتم ذلك بشكل مبكر، وبالضبط خلال القرن الثامن الميلادي، وذلك في اللحظة التي كانت مخطوطات أغلب مكتبات أوروبا مشدودة بالأغلال، بشكل مخالف لوظيفة المكتبة كفضاء للجميع.

وفي جميع الأحوال، ستعيش مصادر المعلومات هناك أو هناك تألقها الخاص باعتبارها الطريق الأفضل نحو دمقرطة المعرفة وتيسير الوصول إليها من طرف الجميع.

غير أنها ستكون على موعد مع ضيف جديد، غير كريم، لا يقبل تقاسم الكون مع أحد، خصوصا إذا كان الأخير ورقيا.

بينما لم يكن هذا الضيف سوى “الويب” ومعه كل أشكال تكنولوجيا المعلومات الجديدة. وبذلك، ستختفي عدة أنواع من المصادر. بينما ستلجأ أخرى إلى “النت” نفسه، سبب الداء.

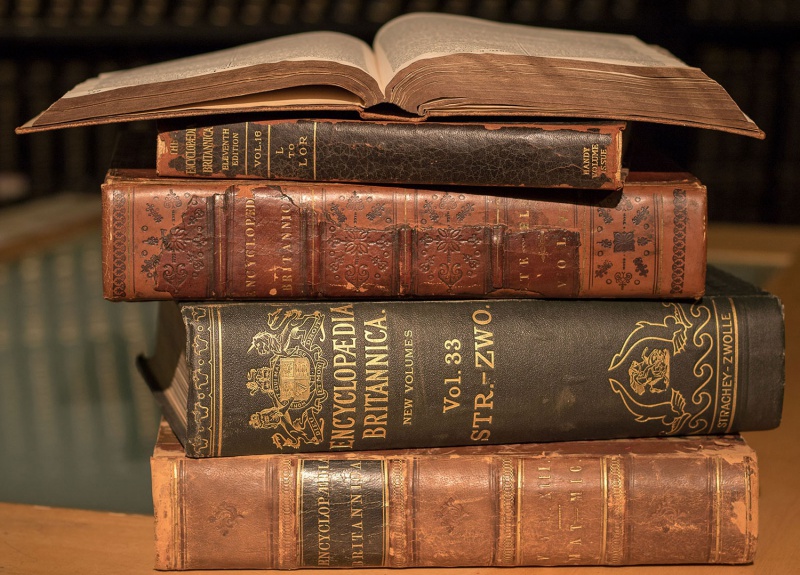

وستكون الموسوعات الورقية الضخمة أولى ضحايا “النت”، خصوصا اعتبارا لحجمها وللإمكانيات الكبيرة التي تتطلبها، سواء على مستوى عدد الكُتاب المساهمين أو على مستوى مقتضياتها التقنية والمالية.

ولعله من باب الصدفة المحزنة أن تشهد نفس السنة، وهي 2012، توقف الموسوعتين اللتين تعتبران الأكبر على مستوى العالمين الفرنكوفوني والإنكلوساكسوني، ولجوئهما إلى العالم الافتراضي.

تتجلى الأولى في الموسوعة الفرنسية أونيفيرساليس التي أقفلت خلال السنة المذكورة طبعتها السابعة الصادرة في ثلاثين مجلدا.

ولم يستطع انتقال الموسوعة إلى النت، مع فرض الاشتراك على مستوى استعمالها أن يضمن لها حضورها العلمي المعهود ولا توازنها المالي، حيث عرفت أرقام معاملاتها تراجعا كبيرا يصل إلى النصف ما بين مرحلتيها الإلكترونية والورقية كما يوضح ذلك الموقع الخاص بأرقام معاملات الشركات الفرنسية.

أما الموسوعة الثانية فهي موسوعة البريتانيكا، التي كانت قد أقفلت أكثر من مئتين وأربع وأربعين سنة من عمرها، أثناء توقفها. ولعلها الأضخم من حيث المواد، حيث يتجاوز عدد مقالاتها الثمانين ألفا، بمساهمة ستة آلاف كاتب.

أما المستفيدة من أفول الموسوعتين فهي بالضبط الموسوعات الإلكترونية الحرة التي تقوم على فتح مجال الكتابة أمام الجميع، في غياب نظام صارم للقراءة القبلية للمقالات المنشورة، مع ما يمكن أن يخلفه ذلك من فائض من الأخطاء.

كما هو الأمر بالنسبة لـ”ويكيبيديا” وأخواتها بلغاتها التي تتجاوز المئتين وستين لغة، وبما فيها الموسوعة الأخت ويكي ميمي التي يكتب موادَّها الأطفال.

ولم يسلم نوع آخر هام من مصادر المعلومات وهي مؤلفات الألمناك من حرب النت الطاحنة، وهي التي حققت حضورا خاصا منذ القرن السابع عشر، بفضل طبيعة المعلومات العملية الموجهة إلى المواطن البسيط، شبه الأمي أحيانا.

وهي المعلومات التي تتعلق بالظواهر الطبيعية وبأحداث السنة وبأحوال الطقس والمناخ، وهو ما قد يفسر الأصل العربي لاسم هذا النوع من المؤلفات، الذي يُنطق أيضا بـ”الألمناخ”.

وستكون الحوليات على موعد مع نفس المآل، حيث سيفقد العالم مصدرين أساسين. الأول هو “حوليات شمال أفريقيا”، المرجع السنوي الذي كان قد أصدره المعهد الوطني للبحث العلمي بفرنسا، في بداية ستينات القرن الماضي ليشكل المصدر الأساس للبحث في ثقافة وتاريخ وسياسات واقتصاد دول المنطقة.

أما المصدر الثاني فيتجلى في “الحوليات الإحصائية لليونسكو”. وإن كان المصدران متاحين من خلال قاعدتي معطيات متطورتين.

وبشكل مفارق لكل ذلك ستكون تكنولوجيا المعلومات الجديدة التي أتت على كثير من المصادر الورقية وراء منح حياة جديدة لكثير منها. بفضل ما يوفره النت على مستوى فيضان معلوماته وبفضل تكسيره للحدود بين أنواع المصادر.