فنان مغربي ينجز أعماله كما ينجز المؤرخ مجلداته

تبدو الصحراء خاوية لا حياة فيها ولا شيء ظاهرا غير الخواء، لكن هذه الصورة تشبه القشرة المموهة، حيث تخفي الصحراء عوالم مدهشة، لا في ذاتها فقط بل خاصة في ما تمنحه للذوات من فتح لآفاق التأمل في الخارج الموضوعي والداخل الذاتي، فيما تؤسس نوعا من الرمزية التي تختل جذريا عما اعتدناه سواء فكريا أو جماليا أو في تشكلاتها المادية واللامادية؛ إنها عالم من الأسرار التي استفاد منها الفن التشكيلي الحديث بشكل بالغ وساهمت في ثورته التجريدية، كما سنرى في تجربة الفنان التشكيلي المغربي إبراهيم الحيسن.

إلى حدود منعطف منتصف القرن التاسع عشر ظل يُرى أن الفنان هو ذلك المبدع القادر على السيطرة على المادة وتطويعها لصالح منجزاته المحاكية للواقع المرئي بالقدر الأكبر. فأن تبدع كان يعني أن تكون قادرا على تصوير الخالد وإبرازه، أي أن تحاول مجاراة الواقع ومضاهاته، أن تكون عينا ترى ويدا تعيد صناعة ما تراه العين.

بينما ظل الأثر، باعتباره ذلك الحاضر المنفلت، غائبا عن “التطويع”، غير مفكر فيه: مصدرا ومفهوما ومفردة.. فالواقع هو ما يوجد وليس ما هو غائب.

أرضية الأثر

مع بدايات الحداثة الفنية والتفكير في الذات المبدعة باعتبارها مصدر المنجز الذي ينبع من الداخل -من دواخل الفنان- نشأت تيارات فنية تهتم بتصوير “الغائب” و”المنسي” و”المهمل” سابقا: الأحاسيس والعواطف والانفعالات والآثار…

تطلعت الفنون ما قبل الحديثة إلى الخلود، أي تصوير الثابت لا الزائل، بينما ستسعى الفنون الحديثة -ومن ثم ما بعدها- للتعبير عن الحالات اللامفكر فيها آنفا، وخاصة بعد 1851؛ حيث سيستشعر الفنان الغربي صدمته تجاه المنجزات الأفريقية، تلك الأقنعة وغيرها، التي لا تهتم بالبطولي والخالد بل تجسد حالات الإنسان المنفلتة في أشكال لا تروم أي تشابه مع الواقع. كل هذا تزامن مع ظهور الفوتوغرافيا التي شكلت ثورة غير مسبوقة.

فالتصوير الفوتوغرافي ولوحات ما قبل التاريخ وفن الشرق الأقصى والأشياء “الغريبة” للشعوب المستعمرة، القادمة من الصحراء وتلالها الرملية، ستقود الغربيين ببطء إلى التساؤل واستكشاف علاقتهم بالواقع وكذلك ممارساتهم الفنية.

منذ زمن بعيد بدأ الفن بإنتاج شكل تعبيري بسيط: بصمة اليد، العامرة أو الفارغة. إنها أثر يسكن بيننا منذ القدم، أثر شكل معالم الفن الأولى.

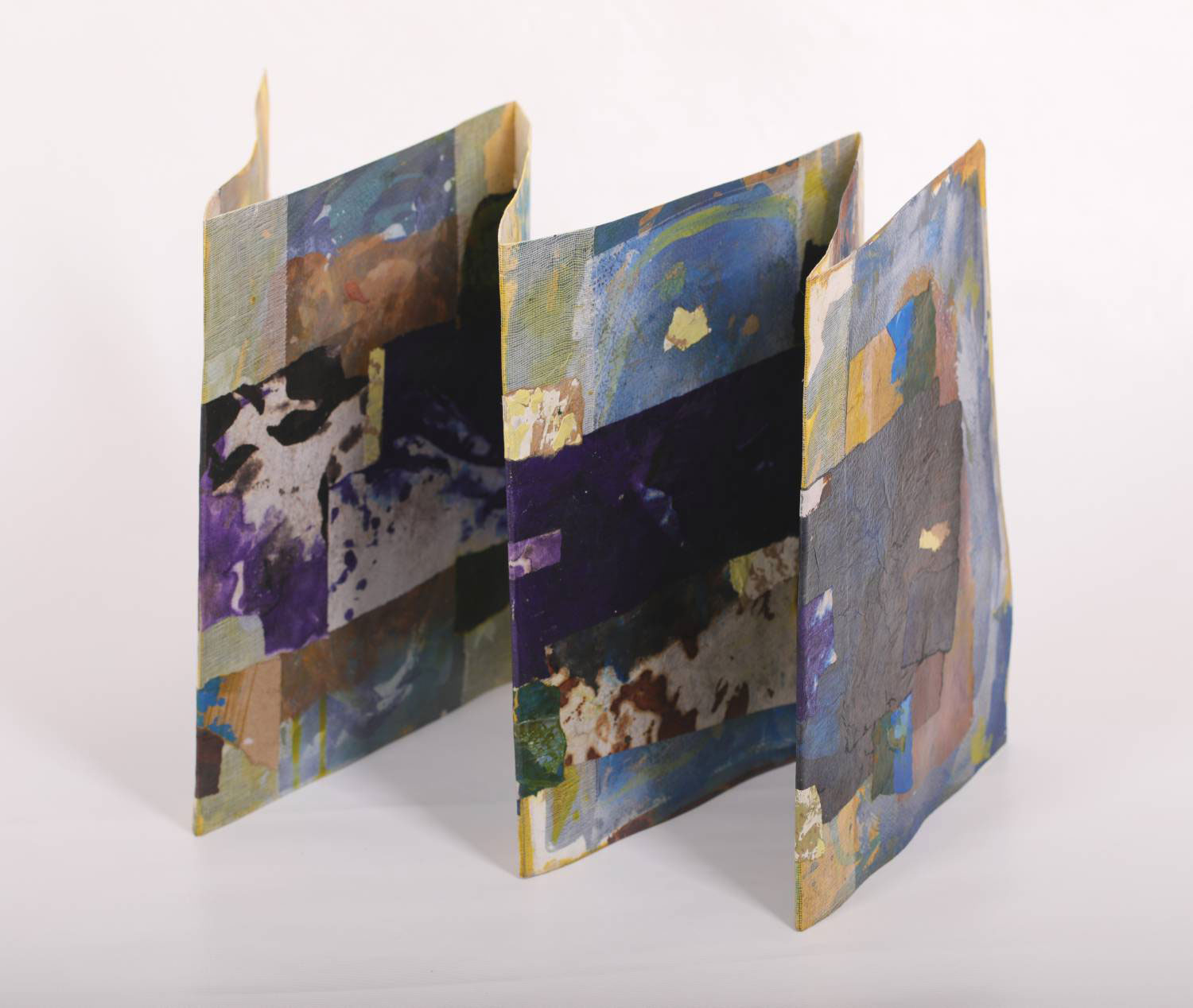

كان لا بد من هذه الأرضية لنلج إلى عوالم الأثر وترحاله ومديحه عند الفنان التشكيلي المغربي المعاصر إبراهيم الحيسن، وخاصة في معرضه الأخير الذي وسمه بـ”مديح الأثر”. فأي مديح يمكن أن نوجهه لهذا المنفلت والمنسي؟ وهل يمكن التوقف عند الأثر باعتباره “ما كان ولم يعد له وجود” حتى نكيل له المديح؟ وما هو هذا الشيء الموسوم بـ”الأثر” حقا؟ وكيف يمكن نقله من العالم الخارجي إلى عالم المنجز: لوحة ونحتا وتركيبا وغير ذلك؟ أسئلة وأخرى تتبادر إلى

الذهن ونحن نقف عند المعرض الحدث الذي أقامه مؤخرا الناقد والتشكيلي الحيسن في مدينة الصويرة بالمغرب.

إبراهيم الحيسن مسكون بأسئلة الصحراء الشاسعة ومعضلات الفن الوعرة، يحاول جاهدا أن يوائم بين اشتغاله الفني ورؤيته الجمالية وتنظيره النقدي.

يسعى هذا الجهد للتوافق بين التنظير والممارسة، لهذا لم تكن “آثار” الترحال وعلامات الصحراء غائبة أبدا عن “روح” أعماله الفنية. وفي الوقت عينه، وعبر اشتغال متعدد بين الكتابة والنقد والتنظير والإنتاج الفني، استطاع الحيسن أن يحطم مقولة استحالة وجود فنانين نقاد ناجحين في كلا الحقلين.

على عكس ما يُروج له البعض ممن تأخروا عن ركب النقد، فإننا نقف في تجربة هذا الفنان – الناقد إزاء بحث رصين يوافق بين المنتوج الفني والتنظير الإستيتيقي، هذا بالنسبة إلى ما ينجزه الفنان عينه؛ أما بخصوص كتاباته النقدية فنلحظ غيابا شبه تام للذاتية، وحضورا طاغيا للموضوعية، يوازيه الاعتماد على منهج رصين يتتبع الأثر أينما رحل وارتحل في أعمال الفنانين الآخرين.

إبراهيم الحيسن مسكون إذن بهموم الأثر وعلاماته الدالة على ما كان وما سيكون، وما هو كائن أيضا، فالأثر لا يقيم في الماضي فحسب، بل إنه موجود هنا والآن، ويشير إلى ما سيأتي. لهذا حينما يعمد الفنان إلى تراكب كولاجي وإلصاقي marouflage لطبقات من الورق والقماش وغير ذلك فمن أجل إخفاء أثر وإبراز آخر والدلالة على أثر ثالث خفي، لكن في عملية تراكبية تكاد تكون لامتناهية ونحن نلمس تلك الطلاءات الصباغية الشفافة التي بقدر ما تحطب الواحدة الأخرى فهي تكشف عنها.

علامة فكرية وإستيتيقية

يدلنا الأثر على أن “شيئا” كان ولم يعد يوجد بيننا، لكنه رغم ذلك “حاضر” في غيابه. وإننا نعرف ونتعرف على الماضي من خلال الأثر، فهذا الأخير هو الذي يربطنا تاريخيا ومعرفيا بمن كانوا، يحمل بصماتهم وأفكارهم ومعارفهم ومعتقداتهم وحياتهم المعيشة وأحماضهم النووية، بل إستراتيجياتهم وتطلعاتهم. إنه الرابط بين الأزمان والأماكن، بكل ما يطالهما من تغيير ومحو. فيغدو مع الأثر النسيان تذكرا، إنعاشا للذاكرة وعلامة على وجود سابق، إنه “تخليد”.

سعى الفنان إبراهيم الحيسن لجعل الأثر علامة فكرية وإستيتيقية: مفاهيمية؛ أي أنه يحمل الـ”أثر” من الواقع إلى عوالمه الفنية، ليصير مرئيا تشكيليا، فيغدو دلالة ومفردة بصرية. لكن لماذا الأثر وليس شيئا آخر؟ جاء الحيسن إلى عوالم التشكيل من تخوم الصحراء، من أرض الأثر حيث يحيا ويموت، حيث يظهر ويختفي. نحتاج إلى الحفر عميقا بتأن في تلك الكثبان الرملية ليبسم لنا حظ أثر مضمر ومستثير.

والأثر تشكيليا ليس فقط ما كان وما ينقله الفنان إلى سنده، بل أيضا ما يصنعه بيديه وما تصنعه الصدف اللونية والتركيبية في العمل الفني. فالفنان إذن ابن عوالم الأثر، أرضا واشتغالا، ما جعله قادرا على “تصوير” هذا الهارب في الزمن والمكان معا.

إن الأثر إذن صنيع عوامل الاستحاثة، وكم هي الصحراء عامرة بالمستحثات وبصمات الأولين. وأيضا هو من نتاج الصدفة والتعمد خلال إنجاز العمل الفني. ما يجعله يحظى بحضور أفقي وآخر عمودي، الأول من حيث إنه “ترحال” في المكان، والثاني من حيث إنه علائقي بين الفنان وعمله. لكن يتحد في كل الحالات في كونه “نصا سرديا متعدد المعاني ومفتوحا على التأويل”.

لا يحظى الأثر بمعنى واحد، فهو متعدد المقروئية. لهذا حينما يختار الحيسن للوحاته التجريد أسلوبا فهو يعي تقاطعات هذا التيار الفني مع التأويل المفتوح والمفرط، حيث يحق لكل متلق قراءة العمل/ الأثر بكل حرية، فلا وجود لمعنى معطى ومحدد ولا طريق عليه اتباعها. لكن كل الطرق هي طرق لارجعية، وهنا يقيم الأثر ويستمد قوته/حياته، في كونه لارجعيًّا، إذ يحدث قطيعة زمنية مع ما كان؛ إنه وليد الزمن الذي “يُقرأ” فيه، وهذا هو جوهره.

يكمن سعي الحيسن إلى اتخاذ الأثر نهجا بصريا للتعبير عن رؤاه في كونه ابن الصحراء التي ترتبط بالمجرد والأفق المفتوح على كل الاحتمالات؛ فالصحراء نص مفتوح.

وحينما يختار الحيسن التجريد والأثر اشتغالا فهو يقيم قطائع مع كل تصوير يبتغي المحاكاة منهجا ولا يميل صوب إظهار اللامرئي، هذا الأخير الذي تعد الصحراء مكتنزة به، غير أنه يصعب في الكثير من الأحيان القبض على الأثر بين حبات الرمال. إلا أنّ لأثر الصحراء قناصين محترفين، يتتبعون مسالكه ويدركون مساراته وتحولاته. والحيسن يشتغل على أعماله مثلما يقنص هؤلاء آثار الرحالة والغابرين!

تناص بصري

أنجز الحيسن حدثه الفني كما ينجز المؤرخ مجلداته التي تحاول الإمساك بالمتلاشي في التاريخ، ذلك الهارب مع الريح، حاملا كتاب الفنان وحقيبة ليست كباقي الحقائب (عنوانان لتنصيبتيْن، 2021) في يد، وفي اليد الأخرى يحمل ملونة “صحراوية” تتراوح درجات اللون والصباغة فيها ما بين الأصفر الناصع والأزرق النيلي، هذا الأخير الذي يعد رمز الجمال الأنثوي، إذ تضعه النسوة على كامل أجسادهن “النيلة” لتنقية البشرة وتجميل الوجه.

بين الكتاب (الذي يحوي في طياته علامات وآثارا) والحقيبة (رمز الترحال) والملونة تأتي أعمال أخرى تعد تناصات بصرية Intertextualité picturale، تؤثث فضاء المعرض/ الحدث؛ تناصات في ذكرى آثار كل من مارسيل دوشان ورونيه ماغريت وإيف كلاين، رواد الفن المعاصر والمفاهيمي.

سعى الفنان لإنجاز حوارات مجازية مع منجزات هؤلاء الفنانين، عبر استحضار استعاري لأعمالهم؛ مثل “النافورة، 1917” لدوشان، والتي قابلها استعاريا بأداة الشفط ventouse، أو المنجز الأدائي والصباغي لكلاين الذي قابله بمجسم علوي لعارض بلاستيكي يطغى عليه اللون الأزرق النيلي، في التقاء مع “الأزرق العالمي لكلاين”. هذا إلى جانب عمل تحت عنوان “هذه ليست قنينة” في تناص مع عمل ماغريت “هذا ليس غليونا”.

حاول إبراهيم الحيسن بما استطاعه من تناصات ومنجزات وآثار أن يكتب الصحراء وأن يرسم معالم أثر زائل ومنفلت، وهو الواعي بما يمثله هذا المفهوم في المعاصرة، وما يربطه من دلالات وتاريخ في الصحراء. هذه الأخيرة التي لا تعد فارغة وخاوية، فهي عامرة باللامرئي والخفي الذي لا بد من حفر أركيولوجي سلس ومتأن لإبرازه وإظهاره، وهذا هو مسعى الفنان حينما يتخذ مقولة بول كلي “الفن يجعل اللامرئي مرئيا” متكأ اشتغاله في حدثه ما بعد الحداثي هذا. ليكتب/يصوّر/ينجز لنا أعمالا ترحالية تمدح الأثر الذي يربطنا بما كان، ويفتح لنا الأبواب على ما سيأتي كي لا نتعثر ونحن نسلك دروب الصحراء/الحياة.