في الفنون التجريب شيء والتجديد شيء آخر

تستحوذ مغامرة التجريب على العديد من المبدعين في مختلف المجالات، لكن سرعان ما يقع المبدع الذي يحاول أن يجرب في مأزق القطيعة مع الجمهور، حيث غالبا ما تتعرض الأعمال التجريبية للتهميش، أو للنظر إليها على أنها غامضة وأقل قيمة من الأعمال الكلاسيكية الراسخة. لذا فإن رغبة كل مبدع كاتبا كان أو فنانا في التجريب ليست بالسهولة والسلاسة التي نتخيلها.

رافق الفن رحلة الإنسان منذ الأزل؛ ويُمكن القول إنه الناتج الأبقى من نواتج الحضارة البشرية، فلا البشر باقون ولا أفعالهم تدوم، لا يبقى منهم سوى المعرفة. الفكر، والعِلم، والفن؛ ثلاثة أعمدة تتَّكئ عليها تجربة الإنسان، كلما راكَمَها ارتفعَت به. ومن معنى التجربة يبزغ التجريب، إذ هو جوهر التطوُّر المعرفي، في الفكر والعِلم والفن على السواء.

أما في الفكر، فتُمارَس التجربة الذهنية، عن طريق طرح الأفكار والمفاهيم الجديدة، والفلسفات الثورية بين الحين والآخر، وفتح الأبواب والآفاق لمناقشتها والاستدلال عليها ومناظرتها مع غيرها من الأفكار والتصوُّرات.

وأما العِلم، فيعتمد التجربة العملية والمختبَرية، وينبني على الملاحظة والمناظرة والإحصاء، فيما يبقى الفن منفتحا على جميع أشكال التجريب، مستفيدا من تجارب الفكر والعِلم، ومضيفا عليها تجربته ذات الأوجه اللانهائية.

صورة كاريكاتيرية

قد لا تكون لفظة “فن تجريبي” حسنة السمعة كثيرا عند القطاع العريض من جمهور المتلقّين للفنون، إذ توحي للكثيرين منهم بالغرابة والغموض ومفارقة الذوق العام.

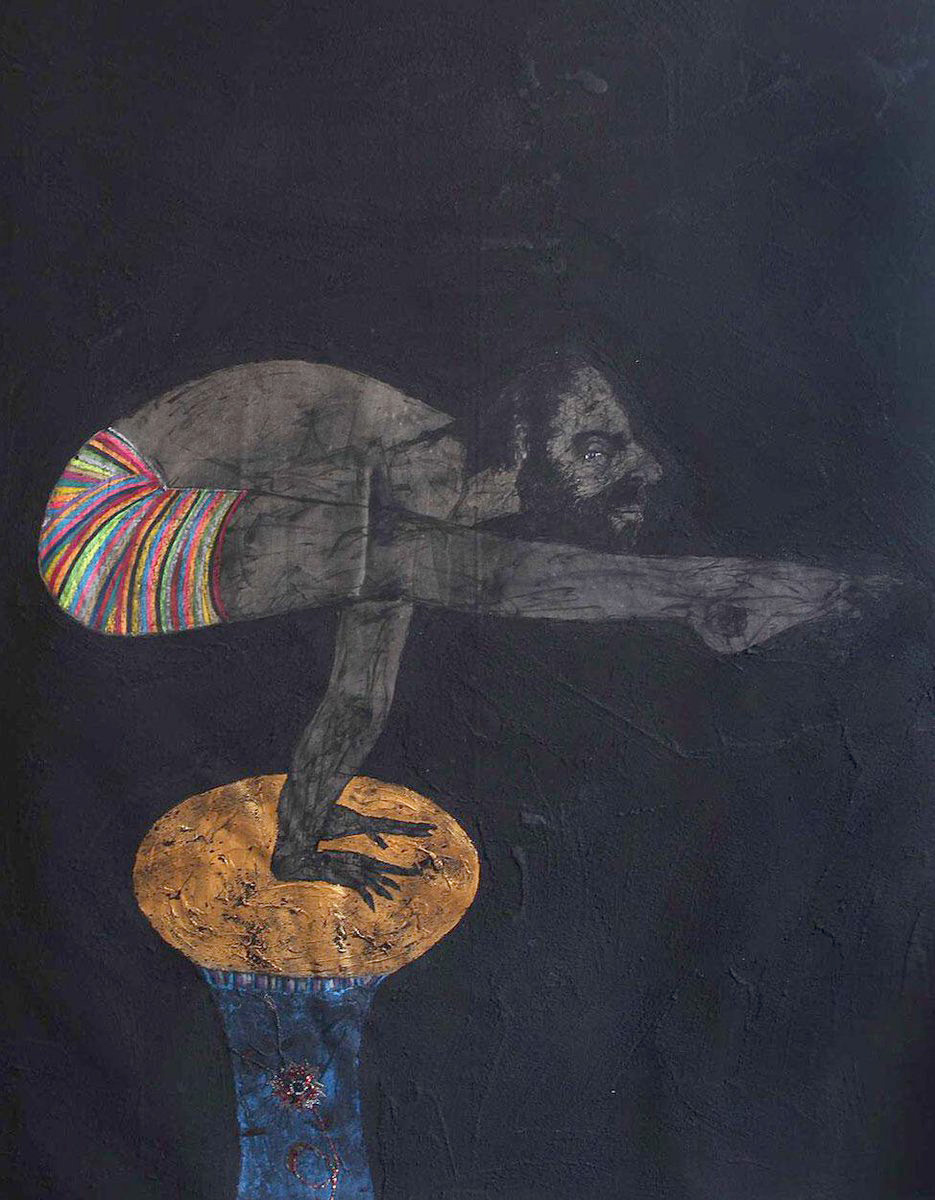

ربما تُحيلهم على الصورة الكاريكاتيرية للفنان التشكيلي، والتي روَّج لها العديد من الأفلام الكوميدية؛ الرسام ذو الشعر المهوَّش والمعطف الملوَّث بالأصباغ، الذي يقف أمام حامل لوحاته ويصنع لوحة سوريالية لا يفهمها غيرُه، ويتعالى على شرحها بكلمات بسيطة، بل إن مفردة “سوريالي” باتت مرادفا عند البعض للنشاز والخرَق، مثلما صارت صورة سلفادور دالي بشاربيه المنتصبَين وعينيه المبرقَتين مثالا عليها.

التجريب يختبر أشكالا فنية مبتكرة تقطع الصلة مع الشكل المتعارف عليه، أما التجديد فيطور الشكل وينوع المضمون

الفن في مختلف صوره وعلى امتداد تاريخه، كان أداة في خدمة الناس؛ أزياء أنيقة، أدوات بديعة لصُنّاع مهرة، موسيقى تطرب إليها النفوس، رقصات تستدعي البهجة وتجتذب القلوب، مسرح يعكس حياة الناس ويكشف مشاعرهم، عِمارة تُلبي حاجاتهم وتُرقّي عالمهم، وهكذا.

التجريب فكرة غامضة، يُمكن قبولها في عالم الأفكار، حيث ينشغل بها المفكِّرون أصحاب الأدمغة الكبيرة واللحى المرسَلة، ويتراشقون بها كما يروق لهم حتى يصلوا إلى قناعة نهائية يتلقّاها العامة وينتهي الأمر.

كما لا بد من الترحيب بالتجريب في العلوم، فهؤلاء العلماء الغامضون والمتوارون بداخل مختبراتهم وصوامعهم، يخرجون كل حين لاستنشاق الهواء والتعرُّض لأشعة الصباح، وفي أيديهم أعجوبة جديدة ستُغيِّر حتما شكل الحياة، أما في الفن فلِمَ الحاجة إلى التجريب؟

تجريبية أم كلاسيكية؟

لماذا نُسمّي فنّا ما تجريبيّا، فيما نعتبر غيره اعتياديّا أو تقليديّا أو أيّا ما كان الضد الذي نرتضيه؟ يُمكن حسم المسمّى بسهولة طبقا لأعراف العلم وطرائقه؛ فالتجربة العلمية تهدف إلى اختبار فرضيَّة ما، ويُمكن القيام بها عن طريق تتبُّع خطوات دقيقة وثابتة، نستطيع تكرارها والحصول على النتيجة نفسها.

وفي الفن، لا وجود لأي شيء من هذا، فلا التجربة تختبر فرضية محددة ولا يمكن تكرارُها،لذا فمفهوم التجريب يُشير إلى مدى الابتكار في عمل الفنان، ويتأمَّل العمل من زاوية مُغايَرَته للمألوف، وسَبره لآفاق مجهولة لم تطأها قَدَم من قبل.

على عكس التجربة العلمية أيضا، لا تنتهي التجربة الفنية بالنجاح أو الإخفاق، بإثبات فرضية أو نفيها، بل عادة لا تُفضي إلى أي نتيجةٍ على الإطلاق؛ كل ما هنالك أنها لو نجحت نجاحا مؤثرا، سيمتد تأثيرها إلى تجارب أخرى لفنانين لاحقين، يتأثرون بها ويُكملون مسيرتها، ما قد يُؤسس لاتجاه فني جديد.

لقد حطم بيكاسو مثلا يوم قدَّم لوحته “سيدات أفينون”، قواعد الفن التعبيري آنذاك، وابتدع طريقته الخاصة التي امتدَّ أثرها إلى عدد لا حصر له من التشكيليين اللاحقين.

ومثله فعل بيتهوفن يوم أدهش المستمعين بسمفونيته الثالثة “إرويكا”، ودام استغراقهم وقتا طويلا قبل استساغة طولها وطريقة بنائها بين صعود وهبوط دراماتيكيّ. فهل نَصِف سمفونيات بيتهوفن ولوحات بيكاسو بالأعمال التجريبية؟

أشك في أن يوافق أي مُتلقٍّ للفنون على هذا الوصف، فبمرور الزمن ورسوخ هذه التجارب وامتداد تأثيرها لفنانين آخرين، صارت كلاسيكية؛ لذا فإن بعض النقاد يحصرون تسمية الفن التجريبي على الأعمال التي تحاول ابتكار أشكال جديدة وقوالب مغايرة للفنون، لكنها تتَّسم بدرجةٍ من النقص، من عدم الكمال والقصور عن بلوغ الغاية، فطالما أن الفنان يُجرِّب، فهو لا يعرف النتيجة بيقين كافٍ، وسيفشل مِرارا قبل بلوغ درجة الكمال.

في رأي هؤلاء تحمل الأعمال التجريبية، آثار التجريب والخطأ والصواب، ماثلة أمام العين الخبيرة الحساسة، فتنال تقدير النخب الصغيرة عوضا عن القاعدة العريضة، وتبقى مع الزمن بعيدة عن التيار العام لصناعة الفن.

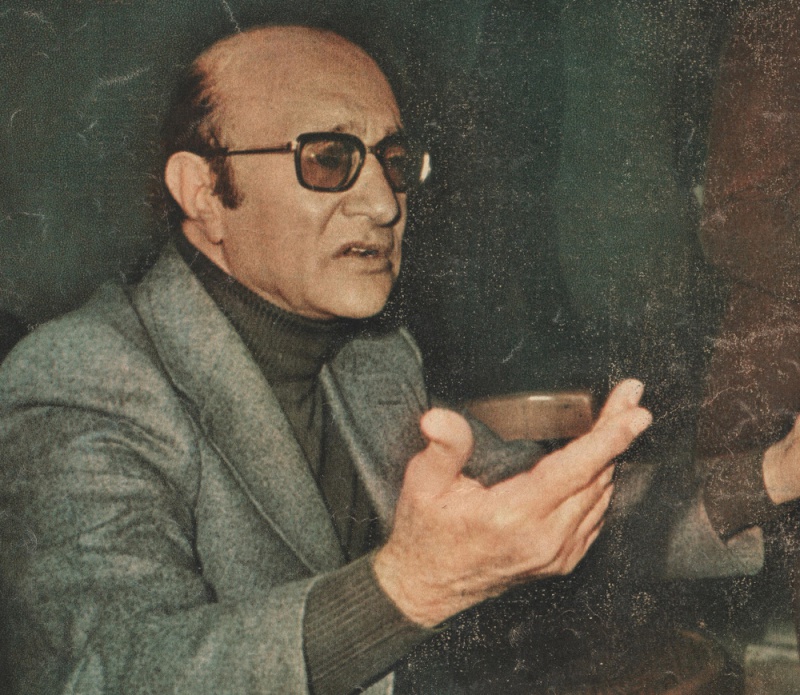

ولطالما وُصِف الموسيقار المصري الراحل محمد عبدالوهاب بالمُجدِّد، الذي يبحث عن الجديد كي يُضَمِّنه في ألحانه، وبالفعل، كان هو مَن أدخل العديد من الآلات الموسيقية غير المعروفة من قبلُ في الموسيقى الشرقية، مثل التشيلو في أغنية “في الليل لما خلي”، كما أضاف تقنيات عزف جديدة لآلات معروفة، كأن يُعزَف الناي بطريقة الفلوت في مونولوج “أهُون عليك”.

بعض النقاد يحصرون تسمية الفن التجريبي على الأعمال التي تحاول ابتكار أشكال جديدة وقوالب مغايرة للفنون

الحقيقة أن عبدالوهاب لم يكن مُجدِّدا فقط، بل مُجرِّبا أيضا، فعلى الرغم من بدايته التي اصطبغت بلون أستاذه الموسيقار سيد درويش، خاصة في تلحين الأدوار، إلا أن عبدالوهاب سارع للبحث عن جديدٍ يُقدِّمه للموسيقى، عمَلا بمنهج أستاذه دونا عن موسيقاه، فاتَّجه إلى تلحين المونولوجات ذات الموسيقى الحرة وغير الملتزمة بالإيقاع الثابت ولا البناء التقليدي.

لحَّن منها العديد، واتَّسم بعضها بالتجريب والخروج عن المألوف، مثل لحن “أهون عليك” الذي يبدأ فيه الغناء عند درجة الجواب، أعلى درجات السلم الموسيقي، ويستمر عليها طوال شطرة كاملة بطريقة غير مألوفة ولا مُستساغة لآذان المستمعين، ثم يستخدم تقنيات غنائية غريبة تماما على الأذن الشرقية، وصولا “للكريشندو” الأخير الذي يختم به، ما يُعَد أقرب للنشاز بالنسبة إلى الأذن العربية.

في نفس العام 1928 قدَّم أغنية “اللي يحِب الجمال” من أشعار أحمد شوقي، وفيها جرَّب الهارموني ربما لأول مرة في تاريخ الموسيقى الشرقية، فجعل الكورال يُكرّر الجملة الإيقاعية الأساسية، فيما راح هو يصدح بجُمَل اعتراضية حرة، صنعَت حالة هارمونية غريبة تماما على المستمعين آنذاك.

الجماهيرية والمغامرة

لا عجَبَ أن هذه الأعمال المشغولة بالتجريب لم تلقَ نجاحا في وقتها، بل ربما في العموم، فقليلون مَن يعرفون “أهون عليك” مثلا، برغم شهرة أغاني عبدالوهاب وتخصيص فترات حصرية لإذاعتها. ولأنه كان مشغولا بالنجاح والشهرة والتحقق إلى أبعد حدّ، تماما كانشغاله بالتجريب والعبور بموسيقى الشرق إلى آفاق جديدة، فقد تنبَّه لضرورة الحفاظ على حبل الود موصولا مع الجمهور؛ أن يُعيد ترسيم حدود مغامراته الموسيقية، فيُقدِّم الجديد بمقدار، ولا يُفلِت أذن المستمع ولو للحظة عابرة. هكذا عاد أدراجه وانحاز للتجديد عوضا عن التجريب؛ هل ثمة فارق؟

نعم، الفارق كبير. فالتجريب يَختبر أشكالا فنية مبتكرة، تسعى إلى قطع الصلة تماما مع الشكل المتعارف عليه، والتخلي عن التماس مع قاعدة المتلقين لهذا الفن. أما التجديد، فيسعى إلى تطوير الشكل وتنويع المضمون، في حدود مقبولة يُمكن للجمهور استيعابها واستساغتها.

على عكس التجربة العلمية أيضا، لا تنتهي التجربة الفنية بالنجاح أو الإخفاق، بإثبات فرضية أو نفيها

وعاد عبدالوهاب ليُقدِّم الأغاني المصبوغة بصبغة سيد درويش، مثل “حسدوني وباين في عينيهم” و”خايف أقول اللي في قلبي”، وصار يتأنى في التجديد ويمزج القديم بالحديث في مزيج نادر المثال، خاصة في أغاني الأفلام التي سمحَت له بتنويع القوالب الموسيقية وتقديمها في طبق واحد، كأنما لسان حاله يقول “لو لم تُعجبكَ هذه جرِّب الأخرى”.

قدَّم أغاني في براعة “إيه انكتب لي” وفرادة “جفنه علَّم الغزل” ورومانسية “الصبا والجمال”، استطاع فيها أن يُضفِّر القوالب الشرقية والغربية في نسيج لا نشاز فيه، فيُعرِّض الأذن العربية للجديد، دون أن يُعرِّض نفسَه لخسارتها.

كان عبدالوهاب أذكى من أن يمنح أذنه تماما للجمهور، فيخسر تجربته الفريدة في تجديد الموسيقى العربية، لذا فمثلما تخلّى عن معمل التجريب الموسيقي الموصَد في وجه الجماهير، فقد تخلّى أيضا عن سياسة الباب المفتوح على مصراعَيه، وأبقى بينه وبين جماهيره بابا زجاجيّا منزلقا يفتح من ناحيته فقط، بحيث يُبقي عينا على الجمهور وعينا على النوتات الموسيقية، فلا ينفصل تماما عن مزاجهم ولا يقرأ في الوقت نفسه من نوتات مُكررة.

في عام 1940، ولم يكن قد تخطَّى سن الشباب بعد، قرَّر عبدالوهاب التخلّي عن الوقوف على المسرح، والاكتفاء بالغناء عبر أثير الإذاعة وشاشة السينما؛ كان قرارا غريبا لمطرب في مثل شهرته ونجوميته، لكنه مُتَّسق تماما مع ذكائه وإخلاصه لوِجهَته.

كان الجمهور يتلقّى أغانيه الأحدث بفتور واضح، ويطلب منه أغاني بعينها من أغانيه الشهيرة إثر كل أغنية جديدة يؤدّيها أمامهم. لم يجد ذلك قبولا في نفس عبدالوهاب، ولم يحمله على محمَل تعلُّق الجمهور بأغانيه الشهيرة، بل قدَّر أن مسافة ما تفصل بين أغانيه الأحدث وقُدرة الجمهور على استيعابها، لما فيها من تجديد وغرابة على أسماعهم تذوب بالتكرار.

قرَّر أن الإذاعة هي الوسيط الأمثل بينه وبين الجماهير، فحين تُذاع أغنية جديدة عبر الراديو، تُعاد على آذان الجمهور ليلا ونهارا في المقهى والسوق ومنازل الوُجهاء، حتى يعتادها الناس، فتصير أحب إليهم من الأغاني القديمة ويطلبونها أثناء الحفلات؛ فَهِمَ أن الجمهور سيحول بينه وبين رغبته في التطوير، فانفرد برغبته خلف الباب الزجاجي، وصار يذهب إلى الجمهور متى يختار، وبالطريقة التي يختارها.

هل ثمة حاجة للتجريب إذا؟ يَفترِض السؤال وجودَ فرصة للاختيار بين التجريب والامتناع عنه؛ هذا ليس صحيحا لو أردنا الدقة، فالطاقة الإبداعية والابتكارية التواقة إلى التجربة، لا يُمكن تقنينها ولا محاصرتها، فهي كما يصفها فيلسوف التفكيك جاك دريدا “تتجاوز الممكن، ولا تبحث عن مكانة، ولا تتقيَّد بقانون أو تنتظر الاعتراف”.

وأضيفُ أنها أشبه بالطفرات الجينية التي أشارت إليها نظرية التطوُّر؛ تَحدُث على غير توقُّع، فتُعيد تشكيل الفن؛ السابق شيء، واللاحق شيء آخر. طفرات صغيرة متفرِّقة، تطرأ على فترات متباعدة، لكن بمرور الزمن يكون لها الكلمة العليا في شكل الفن.

ولا بد أن يظل المتلَقّون نُصب أعين الفنانين، أكثريتهم على الأقل، فالفن يُصنَع لأجلهم نهاية المطاف، وأفضل ما فيه أنه يُجمِّل حياتهم ويُلبي حاجاتهم. فلا يُعقَل أن تُعقَد المهرجانات للمسرح التجريبي، والمسرح الجماهيري يتآكل كل يوم، ويَغرق تحت فيضان الإسفاف.

يصعب الاستغناء عن أصحاب الطَّفرات من قاطني مختبرات التجريب، ولا نملك التخلُّص من مُحترفي الإسفاف، فهم يُلبّون حاجة أساسية لدى بعض قطاعات الجماهير أما الأكثرية من صُناع الفنون، فعليهم أن يختاروا المسافة التي تُناسبهم من الحاجز الزجاجي، كيلا يقطعوا خيط التواصل مع الجمهور، ولا يتركوا أنفسهم للانجراف مع تيار الفن الشعبويّ.