كتاب الحيوان سبق أصل الأنواع بألف عام

عندما يذكر اسم الجاحظ، يحضر للذهن فورا كتابه البخلاء، وما امتلأ به من شعر وفكاهة. وهذا الكتاب هو وجه من الوجوه المتعددة للمفكر والأديب والفيلسوف والجغرافي وعالم الاجتماع، وواضع عدد لا يحصى من الكتب، من أشهرها “كتاب الحيوان”، فهو إلى جانب كونه كتابا جامعا في علم الحيوان، تناول معارف طبيعية وفلسفية، وتحدث في سياسة الأفراد والأمم، والنزاع بين أهل الكلام، وموضوعات تتعلق بالجغرافيا والطب، وعادات الأعراب ومسائل الفقه.

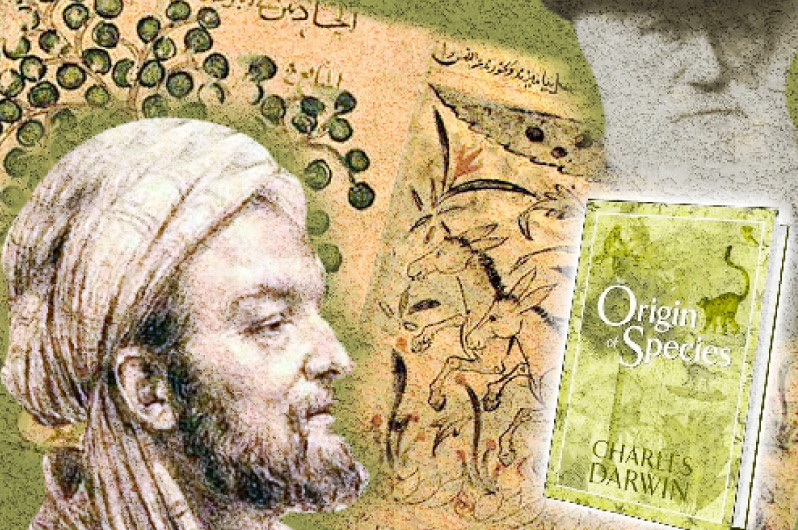

إذا كان تشارلز داروين قد تحدث عن التطور باعتباره آلية لظهور أنواع مختلفة من أصل واحد، في القرن التاسع عشر، فإن الجاحظ في كتابه الحيوان، الصادر في القرن التاسع ميلادي، قد سبقه إلى طرح الفكرة نفسها بتأكيده أن البقاء في المملكة الحيوانية للأقوى والأصلح.

ويقول تقرير نشرته شبكة “بي.بي.سي”، ضمن سلسلة حملت اسم “الإسلام والعلوم” إن أول من استخدم عبارة “الانتقاء الطبيعي” التي ارتبطت بعالم الطبيعة الإنجليزي تشارلز داروين في كتابه الشهير “أصل الأنواع”، هو الفيلسوف المسلم العراقي أبوعثمان عمرو بن بحر الكناني البصري، المكنّى بالجاحظ، في كتابه الحيوان.

هربا من الحساد

شاءت الأقدار أن يولد الجاحظ في مدينة البصرة عام 776 م، وأن يعيش حياته ويكتب في أوج العصر العباسي وازدهار نفوذ المعتزلة، الذين نادوا بإعمال العقل وتشجيع الفكر الإنساني.

كانت البصرة حينها مسرحا لنقاشات علمية وفلسفية ومركزا تجاريّا تعبر منه القوافل القادمة من الصين. ومن بين السلع كان الورق، الذي ساعد على نشر المخطوطات وشجّع على الكتابة، والترجمة والنقل عن اليونانية. كل ذلك ساهم في تشكيل فكر الجاحظ، الذي تعددت اهتماماته لتشمل العلوم والجغرافيا والفلسفة والأدب.

كانت ولادة الجاحظ زمن خلافة عبدالله محمد المهدي، ثالث الخلفاء العباسيين. وكانت وفاته في خلافة المهتدي بالله، فعاصر بذلك 12 خليفة عباسيا، من بينهم هارون الرشيد والأمين والمأمون، وعاش القرن الذي كانت فيه الثقافة العربية في ذروة ازدهارها.

توفي والده وهو حديث السنّ، فاضطر أن يعمل ليحصل على قوت يومه، فكان يبيع السمك والخبز. وفي الوقت نفسه يجالس العلماء. ويتردد على حوانيت الورّاقين. يقرأ ما صدر من مؤلفات وما ترجم من الكتب اليونانية إلى العربية، حتى إذا أعجبه الكتاب كان يدفع لصاحب المكتبة مبلغا من المال، ليسمح له بالمبيت في المكتبة يدرس ويطالع.

ولما كبر سنه واشتد ساعده وكبرت مطامعه قصد بغداد، ليستمع إلى علمائها ويزور كبار رجال الدين واللغة في منازلهم أو في المساجد، فكان يؤلف الكتب وينسب ما كتبه إلى كبار الكتاب لترويجها بين الناس، حتى إذا طارت شهرته ونبه ذكره، نسب كتبه إلى نفسه.

الكائنات الحية، حسب الجاحظ، في صراع مستمر للبقاء، حيث الأقوى فقط هو من يسيطر في النهاية وينتشر

وصلت شهرته إلى الخليفة المأمون، وكان قد قرأ له كتاب “الإمامة” فأعجب به، فدعاه إليه وطلب منه كتابة رسالة في “العباسية” والاحتجاج لها، ثم كلفه بالعمل في ديوان الرسائل، لكن الجاحظ لم يبق في هذا الديوان غير ثلاثة أيام. إذ لم يكن بمقدوره الخضوع لوظائف الدولة أو تكلّف الرصانة، ولا الوقوف أمام الحساد الذين وجدوا في بقائه بينهم تهديدا لمناصبهم. فغادر الوظيفة مفضلا العيش حرا طليقا يكتب كما يشاء، وينقد كما يشاء، ويسخر ممن يشاء. ثم اتصل بابن الزيات ومحمد بن عبدالملك الذي كان وزير الخليفة المعتصم، ومن بعده الواثق، فقربه منه، فكتب له الجاحظ كتاب “الحيوان” فأجازه بخمسة آلاف دينار.

أخذ الجاحظ علم اللغة العربية وآدابها على أبي عبيدة، مؤلف كتاب نقائض جرير والفرزدق، والأصمعي الراوي المشهور صاحب الأصمعيات، وعن أبي زيد الأنصاري، ودرس النحو على الأخفش.

وهذا سر فرادة أسلوبه، الذي اعتمد فيه التداخل، ما أن يتناول موضوعا حتى يتركه ليتناول موضوعا آخر غيره، ثم يعود للموضوع الأول، وقد يتركه ثانية قبل أن يستوفيه وينتقل إلى موضوع جديد.. وهكذا.

وكان إلى جانب ذلك متحدثا فذا، وناقدا لاذعا، وصاحب نكتة حية، “حديثه لطيف، وأدبه رفيع” وهو أيضا عالم فيلسوف، واسع العلم بالكلام، كثير التبحر فيه، وكثيرا ما نجد في كتبه مزيجا من الجد والهزل. حاول الكثيرون تقليده، فلم يوفقوا، فكان أسلوبه من النوع الذي يوصف بالسهل الممتنع.

ما من أحد اجتمعت لديه صفات الأديب وصفات العالم كما اجتمعت عند الجاحظ، ليصبغ على أبحاثه صبغة أدبية جمالية، تضفي على المعارف العلمية التي يقدمها لنا “رواء من الحسن والظرافة، وهذه ميزة قل نظيرها في التراث الإنساني”.

وكان مطّلعا، إضافة إلى الثقافة العربية، على ثقافات أجنبية كالفارسية واليونانية والهندية، عن طريق قراءة أعمال مترجمة، أو مناقشة المترجمين أنفسهم، كحنين بن إسحق وسلمويه. ويقال إنه كان يجيد اللغة الفارسية، وهو الذي دون في كتابه، المحاسن والأضداد، ويستشهد على ذلك بنصوص ضمّنها كتبا له باللغة الفارسية.

كان دميما قبيحا. تميز بنتوء واضح في حدقتيه، فلقب بالحدقي، ولكن اللقب الذي التصق به أكثر وبه صارت شهرته في الآفاق هو الجاحظ، لجحوظ في عينيه فسّره كثيرون بكثرة القراءة.

طالت حياته ليبلغ التسعين عاما، تاركا وراءه كتبا يصعب حصرها، وإن كان البيان والتبيين، وكتاب الحيوان، والبخلاء، أشهر هذه الكتب. كتب في علم الكلام والأدب والسياسة والتاريخ والأخلاق والنبات والحيوان والصناعة والتجارة التي خصها بكتاب “التبصير بالتجارة”، قد يكون أول مؤلف بالتجارة والاقتصاد، وهو مرجع للشاري والبائع.

البقاء للأقوى

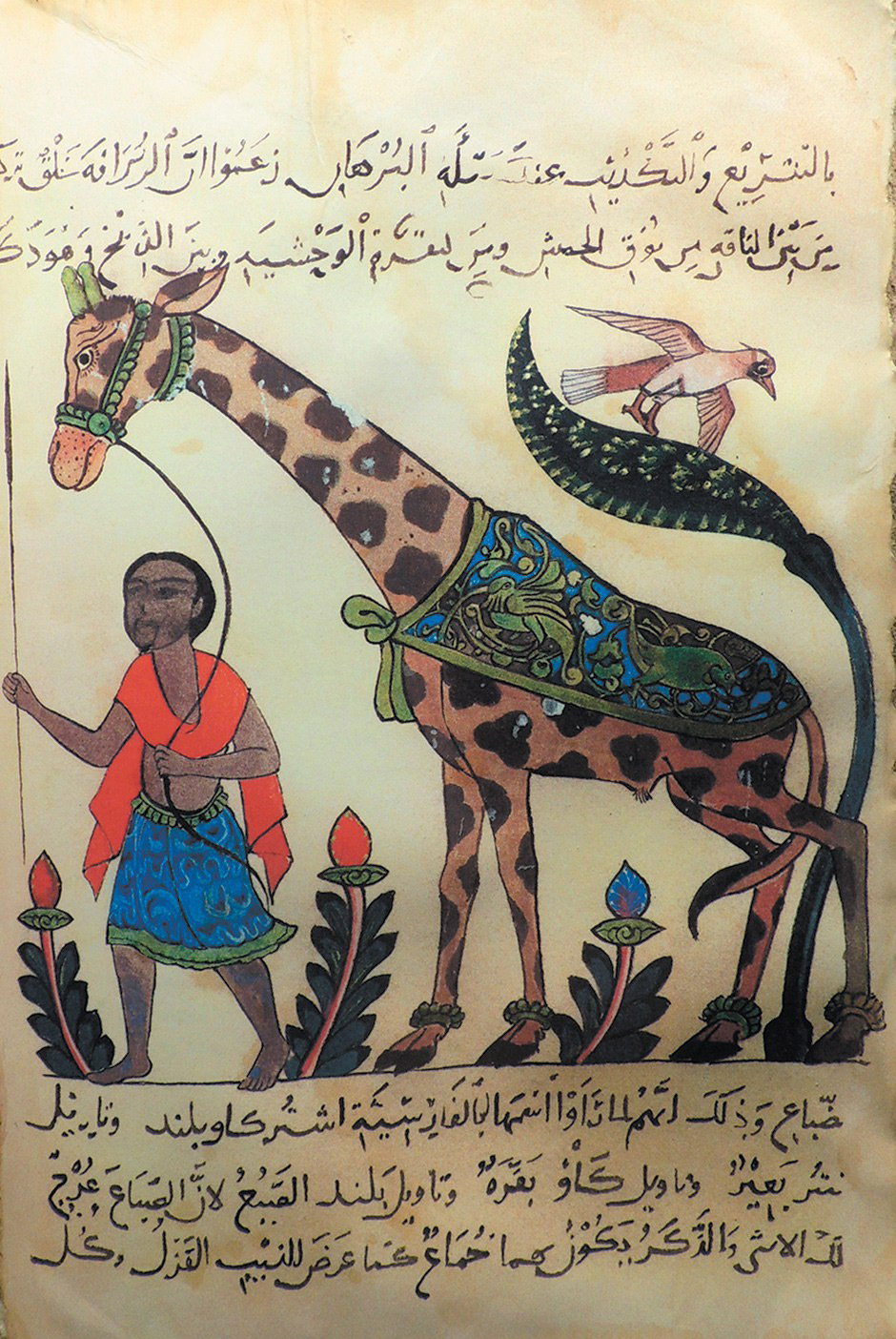

يعرض الجاحظ في كتاب الحيوان معلومات موسعة عن 350 نوعا من أنواع الحيوانات. وتبدو الأفكار التي طرحها للقارئ المطلع على نظرية داروين حول النشوء والارتقاء، متطابقة إلى حد التماثل. فهو يقول إن الحيوانات “تتصارع بحثا عن البقاء والموارد وفرص للتكاثر، وحتى لا تقع فريسة لحيوانات أخرى”، ويرى أن عوامل بيئية تساعد الكائنات على تطوير سمات جديدة لضمان البقاء، وبهذا تتحول إلى أنواع أخرى.

بل يذهب أبعد من ذلك، ليرى أن الحيوانات التي تنجح في البقاء، تنقل صفاتها وسماتها إلى ذريتها. وهذا هو الشق الثاني في نظرية داروين، التي تختصرها عبارة “البقاء للأقوى” أو الأصلح.

الكائنات الحية، حسب الجاحظ، في صراع مستمر للبقاء، حيث الأقوى فقط هو من يسيطر في النهاية وينتشر. إنها عملية “انتخاب طبيعي” مستمرة، البقاء فيها مضمون فقط للأنواع التي تمتلك سمات تساعدها على التنافس والعثور على الطعام، وتجنب الوقوع فريسة لحيوان آخر، ضامنة بذلك تكاثرها.

عملية التأقلم مع المحيط والبيئة، تحدث في الأحياء تغيرات تنتقل من جيل إلى آخر، هذه التغيرات التي بقيت لغزا بالنسبة للجاحظ، ظلت أيضا لغزا بالنسبة لداروين، ولم تحل إلا بعد الاكتشافات التي حدثت لاحقا في علم الوراثة، وفسرت آلية حدوث الطفرات.

لم يبق تأثير كتاب الحيوان للجاحظ مقتصرا على المهتمين بعلم الأحياء، بل كان له تأثير على علماء ومفكرين من أمثال الفارابي والبيروني وابن خلدون.

فالكتاب، إلى جانب كونه أول عمل جامع وضع في العربية في علم الحيوان، يعتبر صورة بارزة لثقافة العصر العباسي المتشعبة الأطراف. احتوى على المعارف الطبيعية والمسائل الفقهية. وتحدث فيه عن سياسة الأقوام. كما تكلم عن سائر الطوائف الدينية. وعرض الكثير من المسائل الجغرافية، وخصائص كثير من البلدان. وأورد أبيات مختارة من الشعر العربي النادر، بالإضافة إلى الأمثال السائرة والنوادر الطريفة. وفي عام 1930، تحدث المفكر الباكستاني محمد إقبال عن أهمية الجاحظ، وتأثيره على من جاء من فلاسفة ومفكرين من بعده، ومن ضمنهم إقبال نفسه، في سلسلة من المحاضرات، وكتب يقول “الجاحظ هو من فسر التغيير الذي يحدث لحياة الحيوان بسبب الهجرة وتغيير البيئة”.

ورغم أن الفكر الأوروبي في القرن التاسع عشر على دراية واحتكاك بإسهامات العالم الإسلامي في مجال التطور، كما يقول كاتب التقرير الذي قدمته “بي.بي.سي”، لا وجود لدليل على أن داروين ذاته كان على دراية بأعمال الجاحظ، أو أنه كان يفهم اللغة العربية.

انتهج الجاحظ أسلوبا بحثيا علميا دقيقا، يبدأ بالشك ليعرض على النقد، ويمر بالاسـتقراء على طريق التعميم والشمول بنـزوع واقعي وعقلاني، وهو في تجربته ونقده وشكه وتعليله، يطلع علينا في صورةِ العالم الباحث عن الحقيقة.

لم يكتف الجاحظ بالشك أساسا في البحث العلمي، بل عرض لمكانة الشك وأهميته من الناحية النظرية في كثير من مواضع كتبه. ومن أهم ما قاله في ذلك “واعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة، لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة لـه، وتعلَم الشك في المشكوك فيه تعلُما، فلو لم يكن في ذلك إلا تعرف التَّوقُّف ثم التَّثبُّت، لقد كان ذلك مما يُحتاج إليه. ثم اعلم أن الشك في طبقات عند جميعهم، ولم يجمعوا على أن اليقين طبقات في القوة والضعف”.

إذا وقف الفلاسفة أمام أرسطو موقف التلميذ المصدق لكل ما يقوله الأستاذ فإن الجاحظ وقف أمامه عقلا في مواجهة عقل

لم يرد أبوعثمان الشك لمجرد الشك، ولم يقبل أن يكون الشك كيفما اتفق، ولا في كل أمر على حد سواء، ولا بالطريقة ذاتها؛ إن الشك عند الجاحظ، لا يختلف عن الشك المنهجي عند الإمام الغزالي، وعند الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت، فكل منهم أراد الشك طلبا للحقيقة؛ الحقيقة الجلية الواضحة.

ويكشف لنا كتابه الحيوان عن عقلية نقدية بارعة، بالمعنى الاصطلاحي المنهجي، كما هي أيضا نقدية وبالمعنى الشائع، فنقده بالمعنى الشائع يتجلى في تهكمه وتعليقاته الساخرة، التي لم يسلم منها جانب من جوانب المعرفة ولا مخطئ أمامه، ومن ذلك مثلا تهكمه بالخليل بن أحمد الفراهيدي الضليع في علم العروض، الذي قال فيه “العروض علم مردود، ومذهب مرفوض، وكلام مجهول، يستكد العقول، بمستفعل ومفعول، من غير فائدة ولا محصول”.

ونسوق هذا المثل، رغم ما يحمله من نقد منهجي استشرافي، ستحتاج البشرية بعده أكثر من ألف عام لتحدث ثورة على العروض، وكأنما به يستبشر مبكرا الشعر الحديث، المتمرد على التفعيلة والقافية.

أما نقده المنهجي فتجلى في كتبه ورسائله، وفي تعامله مع مختلف الموضوعات المعرفية؛ العلمية والأدبية، ومن ذلك نقده لعلماء عصره ورواته وفقهائه والعلماء السابقين، والشواهد على ذلك كثيرة.

وبنظرة سريعة في آثار الجاحظ “فإنك تراه وهو يطلق العنان لقلمه في جل كتبه، يزيف الخرافات والترهات في عصره وقبل عصره، فيقطع في نفسك أنه لو جاء كثير مثله في عقلاء العلماء لخلت كتب الأقدمين من السخافات”، إذ إن الجاحظ نفسه يقول “ومما لا أكتبه لك من الأخبار العجيبة التي لا يجسر عليها إلا كل وقاح أخبار”.

لذلك كثيرا ما كان يستفتح الأخبار المغلوطة بقوله زعم فلان، وزعموا، ثم يعقب بتحليله ونقده “بعقل راجح، ونظر صائب، وأسلوب سهل عذب متنوِع دقيق فكه، يتتبع المعنى ويقلبه على وجوهه، ولا يزال يولِده حتى لا يترك فيه قولا لقائل”.

إذا كان النقد هو الخطوة اللاحقة على الشك، فإن المعاينة والتجريب هما الخطوة المقترنة بالنقد والمتلازمة معه، وخاصة في مسائل العلم الطبيعي، وعلوم الأحياء، والجاحظ لم ينس هذه الخطوة ولم يتناسها، بل جعلها أساسا في منهجه البحثي، تجلى ذلك في اتجاهين؛ أولهما قيامه هو ذاته بالمعاينة والتجريب، وثانيهما نقل تجارب معاصريه.

لواء العقل

كان الجاحظ يجري، كما أخبرنا، تجارب ومعاينات كثيرة للتثبت من معلومة وصلت إليه، أو لنفي خبر تناهى إلى سمعه ولم يستسغه عقله، والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها قصته مع شجرة الآراك، للتأكد مما قيل عن تكاثر الذَّرِّ (صغار النمل) عليها. قصة وعاء الزجاج الذي وضع فيه عشرين فأرا مع عشرين عقربا، وما فعلته العقارب بالفئران. وكذلك قصته مع الجمل وما أجمع عليه أناس، بينهم طبيب، على أن الجمل “إذا نحر ومات والتمست خصيته فإنهما لا توجدان”، فأرسل إلى جزار أن يأتيه بالخصية إذا نحر جملا، ففعل، فلم يكتف بذلك، فبعث إليه رسولا يقول “ليس يشفيني إلا المعاينة” ففعل ودحض هذا الادعاء.

ولجأ أيضا إلى تجريب مواد كيمياوية في الحيوان، ليعلم مبلغ تأثيرها فيه، وليتأكد مما قيل في ذلك، ومما أورده من تجارب، تجربة أستاذه النظَّام، عندما سقى الحيوانات خمرا ليعرف كيف يؤثر الخمر في الحيوان، ولم يكتف بنوع واحد بل جرب على عدد كبير من الحيوانات، كالإبل والبقر والجواميس والخيل والبراذين والظباء والكلاب والسنانير والحيات وغيرها. كان الجاحظ لسان حال المعتزلة في زمانه، وإليه تنسب الفرقة المعروفة بالجاحظية من المعتزلة، ظهر ذلك واضحا في رسائله وفي كتبه، خاصة كتاب الحيوان، الذي رفع فيه لواء العقل، رافضا من أسماهم بالنقليين، الذين يلغون عقولهم أمام ما ينقلونه ويحفظونه من نصوص القدماء، سواء من ينقلون علم أرسطو، أو بعض ممن ينقلون الحديث النبوي.

وكان يهتم بالزندقة، وكان يحكي عن ابن المقفع، ومطيع بن إياس، ويحيى بن زياد، أنهم كانوا يتهمون في دينهم، فقال بعضهم كيف نسي الجاحظ نفسه، وقال عنه ابن أبي داود القاضي: أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه.

وإذا كان بعض فلاسفة الشرق والغرب قد وقفوا أمام أرسطو موقف التلميذ المصدق لكل ما يقوله، فإن الجاحظ وقف أمام أرسطو “عقلا لعقل؛ يقبل منه ما يقبله عقله، ويرد عليه ما يرفضه عقله”، حتى إنه كان يسخر منه أحيانا.. ففي كتابه الحيوان يقول عن أرسطو، وكان يسميه صاحب المنطق “وقال صاحب المنطق: ويكون في بلدة يونانية حية صغيرة شديدة اللدغ، إلا أنها تعالج بحجر يخرج من بعض قبور قدماء الملوك، ولم أفهم هذا، ولم كان ذلك”.

وفي مكان آخر يقول “زعم صاحب المنطق أن قد ظهرت حية لها رأسان، فسألت أعرابيا عن ذلك، فزعم أن ذلك حق، فقلت له: فمن أي جهة الرأسين تسعى؟ ومن أيهما تأكل وتعض؟ فقال: فأما السعي فلا تسعى؛ ولكنها تسعى على حاجتها بالتقلب كما يتقلب الصبيان على الرمل، وأما الأكل فإنها تتعشى بفم وتتغذى بفم، وأما العض فإنها تعض برأسيها معا. فإذا هو أكذب البرية”.

إذا كان في العالم كتابان جديران بصحبتنا، فإن كتاب البخلاء للجاحظ واحد منهما، أما الكتاب الثاني فهو للقائل “الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يقليك، والرفيق الذي لا يملك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق”، أبوعثمان عمرو بن بحر الكناني البصري، الملقب بالجاحظ؛ كتاب الحيوان.