إبراهيم سعدي: الرواية الجزائرية لا تزال مجهولة عربيا

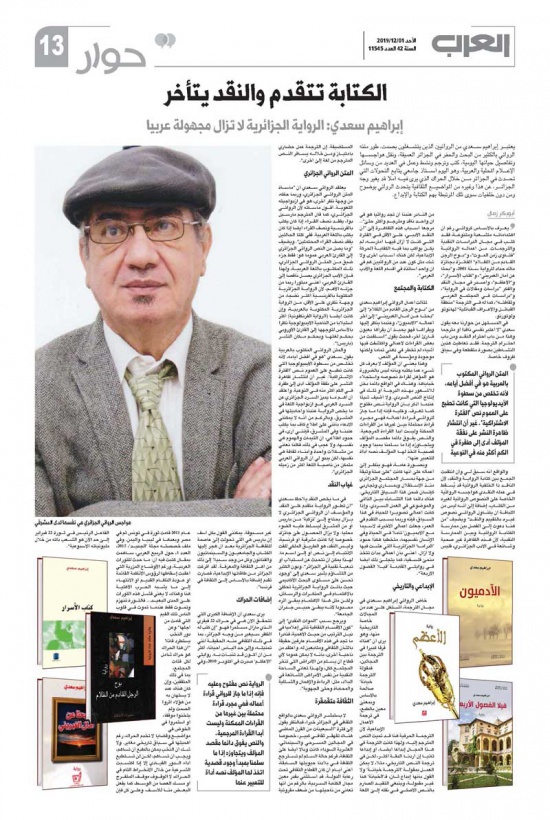

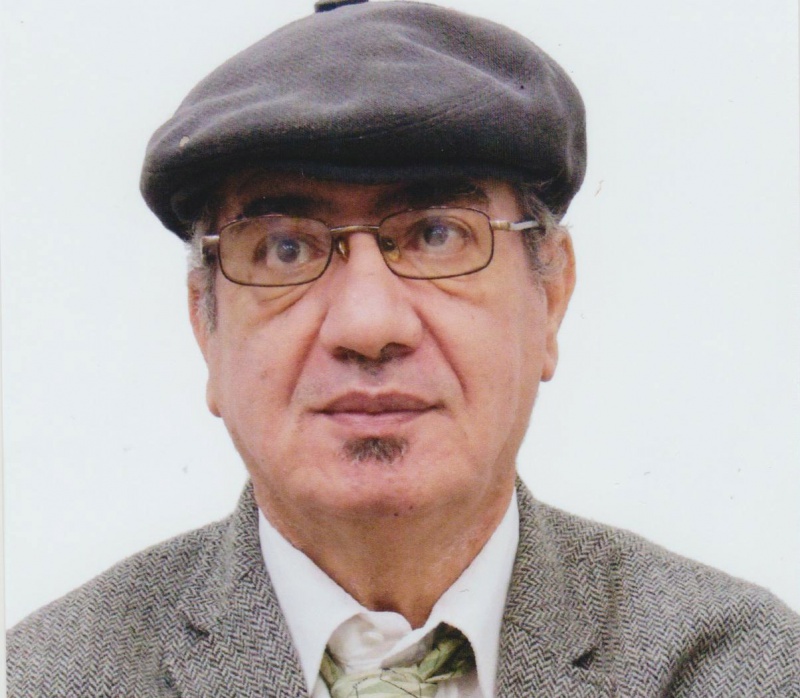

يعتبر إبراهيم سعدي من الروائيين الذين يتشغلون بصمت، طور متنه الروائي بالكثير من البحث والحفر في الجزائر العميقة، ونقل هواجسها وتفاصيل حياتها اليومية، كتب وترجم ونشط وعمل في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، وهو اليوم أستاذ جامعي يتابع التحولات التي تحدث في الجزائر من خلال الحراك الذي يرى فيه أملا قد يغير وجه الجزائر، عن هذا وغيره من المواضيع الثقافية يتحدث الروائي بوضوح ومن دون خلفيات سوى تلك المرتبطة بهم الكتابة والإبداع.

يعرف بالأساس كروائي رغم أن اهتماماته متشعبة ومتنوعة، فقد كتب في مجال الدراسات النقدية والترجمات. من أعماله الروائية “فتاوى زمن الموت”، و”بوح الرجل القادم من الظلام” الفائزة بجائزة مالك حداد للرواية سنة 2001، و”بحثا عن آمال الغبريني”، و”كتاب الأسرار”، و”الأعظم”، وأصدر في مجال النقد والفكر “دراسات ومقالات في الرواية”، و”دراسات في المجتمع العربي وثقافته”، كما له في الترجمة “منطقة القبائل والأعراف القبائلية” لهانوتو ولوتورنو.

في المستهل من حوارنا معه يقول سعدي “لا أعتبر نفسي ناقدا أو مترجما وهذا من باب احترام النقد ومن باب احترام الترجمة. فقد تعاطيت هذين النشاطين بصورة متقطعة وفي سياق ظروف خاصة.

والواقع أنه سبق لي وأن انتقدت الجمع بين كتابة الرواية والنقد، لأن الناقد ذا الخلفية الروائية قد يُسقِط في عمله النقدي هواجسه الروائية الخاصة على النصوص الروائية لغيره من الكتاب، إضافة إلى أنه ليس من اللباقة أن يتناول الروائي نصوص غيره بالتقييم والنقد” ويضيف “من هنا دعوت إلى الفصل بين ممارسة الكتابة الروائية وبين الممارسة النقدية، لأن هذه الظاهرة غير صحية وشائعة في الأدب الجزائري، فليس من النادر عندنا أن تجد روائيا هو في آن واحد ناقد ومترجم وأكثر حتى”..

مرجعا أسباب هذه الظاهرة إلى “أن النقد الأدبي، على الأقل في الفترة التي كنت لا أزال فيها أمارسه، لم يكن يواكب بما فيه الكفاية الحركة الإبداعية، لكن هناك أسباب أخرى ولا شك، مثل كون عدد من الروائيين هم في آن واحد أساتذة في أقسام اللغة والأدب العربي”.

الكتابة والمجتمع

تتالت أعمال الروائي إبراهيم سعدي من “بوح الرجل القادم من الظلام” إلى “بحثا عن آمال الغبريني” إلى آخر أعماله “الآدميون”، وعندما ينظر إليها ويقرأها فهو يحبذ أن يقرأها بعيون قارئ آخر، فحدث يقول “استفدت من بعض القراءات لأعمالي واكتشفت فيها أشياء لم تخطر في ذهني تماما ولكنها موجودة ومؤسسة في النص.

وهذا يعني أن المؤلف لا يعرف كل شيء عما يكتبه وبأنه ليس بالضرورة هو المؤهل لقراءة نصوصه واستجلاء خباياها. وهناك في الواقع دائما دخل للاشعور بهذه الدرجة أو تلك في إنتاج النص السردي. ولا أضيف شيئا عندما أذكر بأن الرواية نص مفتوح كما تعرف. وعليه فإنه إذا ما جاز للروائي قراءة أعماله فهي مجرد قراءة محتملة بين غيرها من القراءات الممكنة وليست أبدا القراءة المرجعية. والنص يفوق دائما مقصد المؤلف ويتجاوزه إذا ما سلمنا بمبدأ وجود قصدية اتخذ لها المؤلف نصه أداة للتعبير عنها”.

وبصورة عامة، فهو ينظر إلى أعماله على أنها كانت “على صلة وثيقة من جهة بمسار المجتمع الجزائري منذ الاستقلال وبمساري وتجاربي كإنسان ضمن هذا السياق التاريخي. هناك دائما هذا التشابك بين الذاتي والموضوعي في العمل السردي. وإذا كانت أعمالي تصويرا للحياة في هذا السياق، فإنه وربما بسبب التقدم في العمر، جعلت أعمالي الأخيرة، لاسيما مع ‘الآدميون’ تأملا في الحياة وفي الإنسان نفسيهما، متخطيا هكذا حدود ‘الدراما’ الجزائرية التي عشت فيها ولا أزال. أعني بأن أعمالي بدأت تتخذ منحى فلسفيا، كما يتجلى ذلك أيضا في روايتي القادمة ‘فيلا الفصول الأربعة'”.

الإبداعي والتاريخي

خاض الروائي إبراهيم سعدي في مجال الترجمة، اشتغل على عدد من المجالات خاصة التاريخية منها، وهو يرى أن “هناك فرقا كبيرا في الترجمة بين المجالين، فمقولة ‘الترجمة خيانة’ صالحة بالأساس وبمعنى معين بالطبع، في ترجمة الأعمال الإبداعية، لأن الترجمة الحرفية هنا قد تميت النص المترجم إليه، ولهذا كانت الترجمة في هذا المجال إبداعا أيضا، أو إبداعا ثانيا إن أردنا الدقة أكثر، لكن في ترجمة النص التاريخي، مثلا، لا يمكن العمل بمقولة ‘الترجمة خيانة’ ولا القول بأنها إبداع ثان، فـ’الخيانة’ هنا غير مقبولة، وينبغي التقيد الصارم بالنص الأصلي في نقله إلى اللغة المستضيفة. إن الترجمة عمل حضاري بامتياز ومن خلاله يسافر النص المترجم من لغة إلى أخرى”.

المتن الروائي الجزائري

يعتقد الروائي سعدي أن “مأساة المتن الروائي الجزائري، وربما حظه، من وجهة نظر أخرى، هو في ازدواجيته اللغوية. أقول مأساته لأن الروائي الجزائري، كما قال المترجم مارسيل بوا، يفقد نصف القراء إذا كان يكتب بالفرنسية ونصف القراء أيضا إذا كان يكتب باللغة العربية. ففي كلتا الحالتين يفقد نصف القراء المحتملين”.

ويضيف “وما يصل من النص الروائي الجزائري إلى القارئ العربي عموما هو: فقط جزء ضيق من المتن الروائي الجزائري، ذلك المكتوب باللغة العربية، ولهذا فإن الأدب الجزائري يصل ناقصا إلى القارئ العربي، أعني مبتورا ربما من جزئه الأهم، لأن الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية أكثر نضجا، من وجهة نظري على الأقل، من الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية، وإن كانت أيضا (الرواية الفرنكفونية) أكثر استيلابا من الناحية الأيديولوجية نظرا بالأساس لتوجهها إلى القارئ الأوروبي بحكم لغتها وبحكم مكان النشر (باريس)”.

المتن الروائي المكتوب بالعربية هو في أفضل أيامه، لأنه تخلص من سطوة الأيديولوجيا التي كانت تطبع على العموم نص ‘الفترة الاشتراكية’. غير أن انتشار ظاهرة النشر على نفقة المؤلف أدى إلى طفرة في الكم أكثر منه في النوعية

والمتن الروائي المكتوب بالعربية يقول سعدي “هو في أفضل أيامه، لأنه تخلص من سطوة الأيديولوجيا التي كانت تطبع على العموم نص ‘الفترة الاشتراكية’. غير أن انتشار ظاهرة النشر على نفقة المؤلف أدى إلى طفرة في الكم أكثر منه في النوعية. وأعتقد أن أهم ما يميز السرد الجزائري عن السرد العربي هو ازدواجية اللغة في ما يخص الرواية عندنا وأحاديتها في المشرق.

وبالرغم من أنه لا يمكنني الادعاء بأنني على اطلاع كاف بما يكتب عندنا وفي المشرق، فإنني أرى، في حدود اطلاعي، أن التيمات والهموم هي نفسها، ولا عجب في ذلك، فكلنا نعاني من مشكلات واحدة وأبناء ثقافة هي نفسها، لكن يبدو لي أن الروائي العربي متمكن من ناصية اللغة أكثر من زميله الجزائري”.

غياب النقد

في ما يخص النقد يلاحظ سعدي “أن تطور الرواية متقدم على النقد. والمؤسف أن الروائي الجزائري لا يزال يحتاج إلى ‘تزكية’ من باريس أو من المشرق ليسلط عليه الضوء محليا. ولا يزال الحصول على جائزة، خصوصا إذا كانت مشرقية أو فرنسية، وليس النقد، هو الطريق الملكي للفت الانتباه إلى نص أو إلى اسم ما.

لهذا يمكن أن نتحدث عن استيلاب أو تبعية نقدية في الجزائر”. ودون الكثير من التشاؤم يشير سعدي إلى “وجود تحسن على مستوى البحث الأكاديمي حيث باتت الرواية الجزائرية تحظى بالاهتمام في المذكرات والرسائل، ولكن مثل هذا الاهتمام يبقى أثره محدودا لأنه يبقى حبيس جدران الجامعة”.

ويرجع سبب “الموات النقدي” إلى “كون الأقسام الثقافية تأتي إعلاميا في ذيل الترتيب من حيث الأهمية، فنادرا ما تجد في هذه الأقسام عارفين حقيقة بالشأن الثقافي ومتابعين له. وأعتقد من ناحية أخرى، بأنه لا يمكن عموما لأي قطاع أن يسلم من الأمراض التي تنخر المجتمع ككل، ولهذا تعاني الساحة النقدية من نفس الأمراض الشائعة في البلاد، مثل: الرداءة والإهمال والشللية والمحاباة وحتى الجهوية”.

الثقافة متقهقرة

لا يستبشر الروائي سعدي بالواقع الثقافي في الجزائر خيرا، فبالنظر يقول إلى فترة “السبعينات من القرن الماضي هناك تقهقر ثقافي كبير، خصوصا في المجالين المسرحي والسينمائي. العشرية السوداء كانت وبالا أيضا على الثقافة، فرغم حالة السلم لم تسترجع الثقافة في بلادنا حيويتها السابقة، أعني أيام أن كان القطاع الثقافي تحت رعاية الدولة. قد أستثني بقدر معين مجال الكتابة السردية، بالرغم من أنها تعاني من ناحيتها من ضعف مقروئية غير مسبوقة.

يمكنني القول بكل أسف إن باريس هي التي تحولت إلى عاصمة للثقافة الجزائرية بعد أن هجر إليها الكتاب والجامعيون والسينمائيون والفنانون وكل من وجد سبيلا إلى ذلك من أهل الثقافة والمعرفة. لقد أفرغت الجزائر من طاقاتها الإبداعية، فصارت تقدم إضافة بالأساس إلى الثقافة في فرنسا”.

إضافات الحراك

يرى سعدي أن الإضافة الكبرى التي تتحقق الآن هي في حراك 22 فيفري الذي مازال مستمرا فهو “إن كتب له الظفر سيغير من وجه الجزائر، بما في ذلك الثقافي منه. الحقيقة أنني تمنيته، وإلى حد اليأس أحيانا، أكثر من أن أكون قد تنبأت به. روايتي ‘الأعظم’ صدرت في أكتوبر 2010، وفي عام 2011 قامت ثورة في تونس ثم في مصر وبعدها في ليبيا واليمن. وفي ملف خصصته مجلة ‘الجديد’، 2015، العدد 1، حول الربيع العربي، ساهمت بمقال كتبت فيه أن: ما حدث للثورات العربية، ورغم الأوضاع المزرية التي أعقبت إسقاطها لرؤوس الأنظمة القائمة أو عودة النظام القديم أو الانتهاء إلى ما يشبه الحرب الأهلية هنا وهناك، لا يعني فشل هذه الثورات على المدى البعيد…. فالثورة تنهزم وتموت فقط عندما تموت في قلوب الناس تلك القيم التي قامت من أجلها”.

الرواية نص مفتوح وعليه فإنه إذا ما جاز للروائي قراءة أعماله فهي مجرد قراءة محتملة بين غيرها من القراءات الممكنة وليست أبدا القراءة المرجعية. والنص يفوق دائما مقصد المؤلف ويتجاوزه إذا ما سلمنا بمبدأ وجود قصدية اتخذ لها المؤلف نصه أداة للتعبير عنها

وعن دور النخب يستطرد قائلا “أن هذا الحراك هو حراك شامل لكل فئات المجتمع، بما في ذلك المثقفين، وإن كان هناك عدد لا يستهان به من هؤلاء آثروا الصمت ولم يتخذوا موقفا، أو استمروا في الخوض في مواضيع وقضايا لا تخدم الحراك، رغم أهميتها في سياق تاريخي مغاير.

ولا شك أن النخب يمكن بالطبع أن تساهم، ويجب أن تساهم، لكن لن تستطيع أداء الدور القيادي إلا إذا اكتسبت الشرعية من خلال الانخراط التام في الحراك، لا الوقوف موقف المتفرج أو مسك العصا من الوسط، كما يفعل البعض منا للأسف. وعلى كل فإن الفاعل الرئيس في ثورة 22 فبراير إلى حد الآن هو الشعب ذاته من خلال مليونياته الأسبوعية”.