الأدب المغاربي تفوق على المشرقي في اللغات الأخرى

يبدو الأدب، كما هو الأمر بالنسبة لكُتابه، غير خاضع لمنطق الجمع ولا لوصفة الإجماع. فلكل كاتب عالمه الخاص، الذي يبني، كما يُفترض، عبره اختلافه عن الآخرين، وعن نفسه أحيانا. ولذلك، يصعب الحديث عن أدب عربي واحد، إذ أن جوانب الاختلاف قد تغطي على المشترَك، سواء على مستوى اللغة المستعملة، أو على مستوى الثيمات.

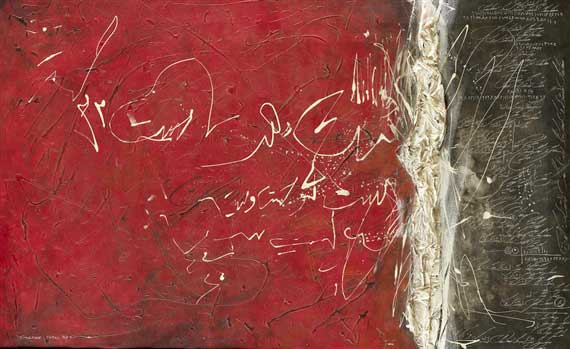

ولعل لجوء الأدباء العرب إلى لغات أخرى، كموئل للكتابة، يضيء بشكل كبير أحد أهم جوانب هذا الاختلاف. إذ يبدو من الواضح التباينُ الكبير، على مستوى استعمال لغات أخرى للكتابة في مستوى جغرافيا الأدب العربي.

ترجع الكاتبة اللبنانية إيتيل عدنان اختيارها للغة الإنكليزية إلى الحرية التي تمنحها إياها هذه اللغة، بخلاف اللغة الفرنسية، التي قد يُعتبر أي ابتكار لبناء لغوي في إطارها خطأ لغويا، بحكم الصرامة التي تحيط بها. وإن كان ذلك لم يمنعها من أن تصدر عددا من الأعمال، باللغة نفسها، يضاهي، على الأقل من حيث العدد، ما أصدرته باللغة الإنكليزية، وهي الأعمال التي كان آخرها كتاب “العودة إلى يورسِنار”، الصادر قبل سنة بباريس.

في سياق الأدب اللبناني نفسه، تبرز تجربة الكاتب أمين معلوف، مع كثير من الاختلاف عن مواطنته إيتيل عدنان. إذ أنه جاء إلى الكتابة باللغة الفرنسية، مارا عبر تجربة سابقة في الكتابة باللغة العربية، حيث كان قد عمل رئيسا لتحرير جريدة النهار اللبنانية، قبل أن يغادر البلد إلى باريس، حيث نسج مساره الروائي الكبير. وهو ما تحقق له عبر عدد من نصوصه الشهيرة، ابتداء من عمله “التائهون” إلى “ليون الأفريقي”، قبل أن يتوج مسيرته بالتحاقه بالأكاديمية الفرنسية.

وسيظل أمين معلوف، الذي تفضل وسائل الإعلام الفرنسية وصفه بالسيد المَشرق، وفيا لثيماته التاريخية، مع اهتمامه الرصين بالحفر في الجوانب التوثيقية لأعماله، مع ما يقتضي ذلك من قراءات كثيفة وواسعة. إذ اقتضت منه كتابته لنصه الروائي “رحلة بالدسار”، الذي تجري أحداثه في القرن السابع عشر، العودة إلى أكثر من مئتي مرجع حول التجارة بين مدينة جنوة ومقاطعة فلانديرز ببلجيكا، وحول الإمبراطورية العثمانية خلال تلك المرحلة، وحول الحريق الشهير الذي التهم لندن.

إيتيل عدنان وأمين معلوف، إنهما الصوتان اللذان حظيا بمساحة أكبر، سواء على مستوى القراءة أو التداول أو النقد أو الحضور الإعلامي. بينما ستبرز حولهما أسماء أخرى، سواء من لبنان أو مصر أو الأردن أو فلسطين أو غيرها من دول المشرق. منها الأسماء التي تكتب عملها الأول لتضمحل داخل مجال لغوي تجتاحه التنافسية، ومنها الأسماء التي دخلت مجالات إبداعية لا تحظى، بحكم طبيعتها، بما يكفي من الأضواء. كما هو الأمر بالنسبة للكتابة الشعرية.

ولعل ذلك حال الكاتب المصري وجيه غالي، الذي اكتفى بروايته الوحيدة، “بيرة في نادي البلياردو”.

وبالرغم من ذلك فهو يعتبر أول كاتب مصري يكتب نصا روائيا باللغة الإنكليزية. أما النص فقد كرسه غالي لجزء من تجربة حياته المليئة بالاضطرابات، ومن ذلك زيارته إلى إسرائيل سنة 1967، في إطار تعاقده كمراسل لصحيفة “التايمز”. بينما سينتهي وجيه غالي، سنتين بعد ذلك، متوفيا في ظروف غامضة بشقة الكاتبة الإنكليزية ديانا آتهيل، التي ستصدر في ما بعد مذكراتها معه، بعنوان “بعد الجنازة”.

بشكل مفارق لتأخر ظهور بنيات النشر والطباعة، مقارنة ببلدان المشرق، استطاع الأدب المغاربي أن يوصل صوته إلى أكبر عدد من اللغات. وذلك بالإضافة إلى العربية والأمازيغية والتعبير الحساني والعامية.

ويُشكل الأدب المغاربي المكتوب باللغة الفرنسية، في هذا السياق، مسرحا لكتابة تسعى باستمرار إلى نسج أسئلتها الخاصة وطرق تداولها، حاجزة مساحتها الخاصة، سواء داخل بلدان المغرب العربي أو بفرنسا أو بغيرها. وهو ما يعكسه، على سبيل المثال، حصول أربعة أسماء مغربية على أرفع جائزة أدبية في المجال الفرنكوفوني، وهي جائزة الغونكور، ليحتل المغرب بذلك الرتبة الثانية، من حيث المتوَّجين، بعد فرنسا صاحبة الجائزة.

وتعود نجاحاتُ الأدب المغاربي المكتوب بالفرنسية إلى أكثر من اعتبار. ولعل أهمها التراكم الذي استطاع تحقيقه، حيث تعود نصوصُه الأولى إلى أربعينات القرن الماضي، وذلك، على سبيل المثال، مع ظهور رواية “فسيفساء باهتة” لعبدالقادر الشاط، الصادرة في باريس سنة 1932، لتليها مجموعة أحمد الصفريوي القصصية “سبحة العنبر”.

لم تخرج النصوص الأولى عن محاولة التعريف بالتقاليد وبالحياة اليومية. ومثَّل ذلك امتدادا لسياق ظهورها المتزامن مع دهشة الاستعمار ولتماهيها مع نصوص الأدب الكولونيالي.

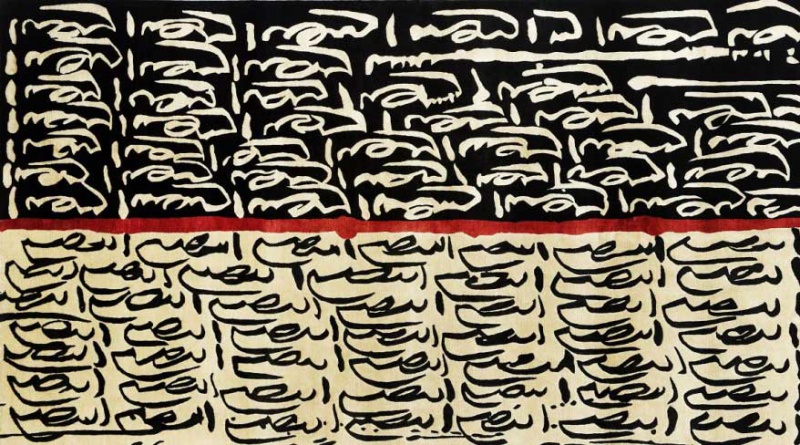

غير أنه مع توالي العقود، سيستطيع الأدب المغاربي المكتوب بالفرنسية الخروج من جبة الوصف لينسج مساره وأسئلته الخاصة، التي تحاول في نفس الآن الجواب عن تحولات مجتمع متحرك وتشييد وعيها الخاص بشعرية كتابتها. ولم يقطع الأدب المغاربي بذلك علاقته مع جذوره اللغوية ولا مع هويته. ولعل ذلك ما يفسر على سبيل المثال حرص الشاعر المغربي عبداللطيف اللعبي على إصدار طبعة عربية من مجلة “أنفاس” الشهيرة، بالإضافة إلى الطبعة الفرنسية، لتشكلا بذلك صوتا مغربيا يبحث عن أفق جديد لتجارب شعرية وفكرية جديدة.

بموازاة مع ذلك تواصل “كتيبة” الكتاب المغاربة الشبان بهولندا، خلق أدبها الخاص وحرصها على تميّزه، ويبقى من علاماتها تتويجها بأرفع الجوائز الأدبية بالبلد. إنها الكتيبة التي يقودها كل من عبدالقادر بن علي ومصطفى ستيتو وحفيظ بوعزة وفكري العزوزي وخالد بوضو ونعيمة البزاز ورشيد نوفير ورشيدة لمرابط وحنان المارون وغيرهم.

يبقى أنه ليس من المطلوب من الكتاب العرب أن يتركوا لغتهم العربية الأنيقة ليلجأوا إلى لغات أخرى. لكن وجود أدب عربي مكتوب بلغات مغايرة لا يمكنه إلا أن يغني هذا الأدب. ذلك لأنه يذهب به إلى جغرافيات أخرى وإلى قراء آخرين. وذلك على الأقل للخروج من عزلة تقتل الأدب وكاتبه.