لطفية الدليمي: الرواية الحديثة هي الحاضنة المعرفية للمستقبل

خصصت مجلة الجديد الثقافية في عددها لشهر ديسمبر ملفا كاملا عن الكاتبة والمترجمة العراقية لطفية الدليمي، التي تعتبر من التجارب الفارقة في الثقافة العراقية والعربية، لا ككاتبة فحسب، بل وكمترجمة وكاتبة في الصحافة الثقافية تميزت بطرحها العلمي والفكري والجمالي المواكب لاكتشافات العصر. هنا حوار بانورامي شامل مع كاتبة خاضت مغامرة الكتابة في الوطن والمنفى وتمكّنت من رسم صورة بنفسها عن نفسها، بوصفها كاتبة مثقفة متعددة الأوجه، ومبدعة في فن الرواية.

يتشعب الحوار مع الروائية والقاصة والمترجمة والكاتبة المسرحية العراقية لطفية الدليمي، نظرا إلى عمق تجربتها في الكتابة ورسوخها، وتنوّع اهتماماتها الأدبية والمعرفية، التي يجمع بينها سرّ صغير جميل اسمه “الشغف”.

وهي تفسر هذا التنوع بأن العقل البشري الخلاق صاهِر لفروع معرفية متعددة بقصد إعادة تخليقها في هيئة مركّب عضوي واحد، فليس من عقل يسعى إلى أن يكون خلاقا في أي حقل معرفي إلا ويبدي نفورا طبيعيا من أيّ محاولة للفرز والعزل والتقييد والتنميط والرؤية المحدودة، بل يتوق إلى استكشاف تلك الروابط التي تربط كلّ الاجتهادات المعرفية البشرية.

ورغم أن السرد يشكّل للدليمي عالما أساسيا فسيح الآفاق، حيث تمارس من خلاله حريتها في مداه اللامحدود، وتستكشف تضاريسه المتغيّرة كل يوم شرقا وغربا، وتتعرّف إلى تحولاته كحال المكتشفات الكوسمولوجية الحديثة والثورات المتعاقبة في فيزياء الكم، فإن ولعها بالترجمة، التي غدت عينا ثالثة ترى بها العالم من جهاته المختلفة، وكتابة المقالات والدراسات واليوميات والسيرة الذاتية يسيران في خط متواز مع السرد.

الخاصيّة الميتافيزيقية

الجديد: نبدأ حوارنا بسؤال جوهري يتناول الجذر التأصيلي لعملية الكتابة لكونها إحدى الفعّاليات الإدراكية التي تميّز الكائن البشري، وقد دفعنا إلى هذا السؤال عنوان كتابك “عصيان الوصايا: كاتبة تجوب أقاليم الكتابة” المنشور عام 2019. بوصفك كاتبة في المقام الأوّل، ما الذي تمثله الكتابة في حياتك؟ وما الدوافع القادرة على تحريك مكامنها لديك؟

لطفية الدليمي: تكمن دافعية الكتابة في أمرين اثنين كما أرى: الأول، كونها فعالية مميزة للكائن البشري، إذ يميل البشر إلى ترك بصماتهم الممثلة لما اكتسبوه من خبرات في هذا العالم لتمريرها إلى نظرائهم، سواء في لحظتهم الراهنة أو لأزمنة تالية. ليست هذه الرغبة الملحّة في تسجيل الرؤى والخبرات الفردية محض رغبة مجرّدة في التعبير عن الذات، والإفصاح عن مكنوناتها فحسب، بقدر ما هي شكل من أشكال مقارعة عوامل الفناء البيولوجي الحتمي، ومقاربة الخلود المتوهم ولو على نحو رمزي.

قد لا يجتهد معظم البشر في السعي إلى حيازة أدوات الكتابة وتقنياتها القادرة على تحريك كوامن الفكر، والنظر في المعضلات الوجودية والفلسفية الكبرى، والتي يمكن حصرها في الأسئلة التأصيلية الثلاثة بشأن الكون والحياة والوعي؛ لكنهم في أقلّ تقدير يمتلكون الوسيط اللغوي الذي يمكّنهم من التعبير عن ذواتهم ورؤاهم بطريقة شفاهية. هناك البعض ممّن لا يستطيب البقاء في إطار “الفضاء الشفاهي”، ويتجاوزه نحو الاجتهاد الصبور لامتلاك وسائل الكتابة وتقنياتها، ولا يطيقون الابتعاد عن الكتابة اليومية التي تستحيل لديهم نمطا من الطقوس المرتبطة بفعاليات تبعث على الاسترخاء العقلي، وإدامة شعلة النشاط الفكري في كافة المناشط المعرفية. أحسبني – بتواضع – فردا في هذه الطائفة من البشر.

الكتابة فعالية تلقائية، بمعنى أن الكاتب لا يسائل نفسه عن دوافعه للكتابة؛ إنه يشرع في الكتابة فحسب

الأمر الثاني، يتمحور حول حقيقة أنّ الكتابة فعّالية مدفوعة بدوافع ميتافيزيقية، وهي بهذا التوصيف أقرب إلى أن تكون خاصيّة أخلاقية. دعني أوضح هذا الأمر: متى يكتب الكاتب؟ هل ينهض صباحا ويقول لن أكتب اليوم، أو سأكتب مئة كلمة فحسب؟ لا تحصل الأمور على هذه الشاكلة. الكتابة فعالية تلقائية، بمعنى أن الكاتب لا يسائل نفسه كثيرا عن دوافعه للكتابة؛ إنه يشرع في الكتابة بصرف النظر عن حقيقة المتغيرات الفيزيائية المحيطة به تماما مثلما أنّ الشجرة لا تسائل نفسها هل تثمر أم لا. هي تزهر وتثمر فحسب. يرى الكاتب أن فعالية الكتابة تنطوي على قيمة مشرّفة له مثل الخصائص الأخلاقية المتفق عليها بين البشر، وهذه القيمة هي التي تمنح الكاتب الوقود اللازم لإدامة نشاطه العقلي وفاعلياته التخييلية.

الجديد: استوقفتني في جوابك عبارة “الكتابة فعالية مدفوعة بدوافع ميتافيزيقية”. نعرف أنّ الميتافيزيقا موضوع مباحث فلسفية كبيرة، فهل نحن إزاء مبحث فلسفي عند تناول الفعالية الكتابية؟

لطفية الدليمي: لطالما تسبّب لي موضوع “الميتافيزيقا” بقدر ليس بالقليل من الوجع “الإبستمولوجي”، وهذا موضوع مبحث نقاشي طويل، لكني سأكتفي بالقول: ثمة تداخل مفاهيمي غير مرغوب فيه بين الميتافيزيقا، بكونها مبحثا فلسفيا عظيم الأهمية، وبين الميتافيزيقا بكونها قرينة للفكر الخرافي غير المعقلن، وغير المحكوم بشروط الطريقة العلمية وقيودها الصارمة.

وفي ما يخصّ الرواية ثمة تحديد إجرائي شديد الدقة، مفاده أن العقل الروائي الميتافيزيقي يتعالى (بمعنى التعالي الترنسندنتالي الكانتي) على الواقع المادي المحسوس، ولا يكتفي بالحقائق “الصلبة” المرئية على الأرض. إن هذه الفسحة الميتافيزيقية ضرورية لتجاوز محدّدات الطريقة العلمية المحكومة باشتراطات صارمة، وتمثّل نوعا من ثغرات محسوبة نفتحها في جدران السدود العقلية التي طفحت بمياه الفيضان، ومن ثمّ يكون تسريب المياه من أماكن منتخبة بطريقة مختارة أفضل من تهديم السد على رؤوسنا، وانهدام السد هنا كناية استعارية عن الوهن العقلي والعطب النفسي اللذين يمكن أن يطولا أرواحنا، ويتسبّبا في شيوع نوع من الوهن العصبي المزمن (Neurasthenia).

الخاصيّة الميتافيزيقية التي تميّز عقل الروائي هي فضيلة كبرى، وليست مثلبة، فحتى العلماء الكبار (الفيزيائيون خاصة) هم ميتافيزيقيون عظماء، وغالبا ما يعبّرون عن ميولهم الميتافيزيقية هذه في سياق سيرهم الذاتية المنشورة. الميتافيزيقا بهذا المعنى هي تثوير لنطاق الرؤية، وتفجير للممكنات البشرية التي ما كانت متاحة لولا هذا الحس الميتافيزيقي الجميل، المتعالي على الوقائع المادية المشخّصة، وبهذا المعنى يكون التخييل الروائي صفة جوهرية للخاصيّة الميتافيزيقية المحفزة لتوسيع نطاقات التخييل، وتلوينها بمذاقات تساعد القارئ على الاسترخاء، واجتناء أكبر قدر من المتعة الفكرية والحسية.

شامان القبيلة

الجديد: شاعت في عصر السرديات الكبرى، المقترنة ببواكير الحداثة العلمية والتقنية والسياسية، رؤية تقول: يتعذر على الكاتب الانفكاك من أسر التوجّهات الأيديولوجية السائدة لأسباب فكرية وأخرى عملية، وقد ترسّخت هذه الرؤية في عصر الحرب الباردة واستقطاباتها الشرسة. هل الكاتب كائن أيديولوجي بالضرورة، وبخاصة في عالمنا العربي؟

لطفية الدليمي: يبدو واقعنا العربي قاسيا على الكتّاب منذ بدايات نشوئه التاريخي، وقد لعبت الأيديولوجيا (المتحزّبة على وجه التخصيص) دورا مرضيا (باثولوجيا) في روح الكاتب العربي إلى حدّ جعل منه ثقبا أسود يلتهم كلّ ما يمنحه فعلا تعويضيا عن غياب الرؤية الإنسانية المجاوزة لاعتبارات السياسات المحلية، ومحدّدات الزمان والمكان والشعارات الفضفاضة.

أسهم تهميش الرؤية الإنسانية والإبداعية الكونية، بفعل ضغوط الترتيبات السياسية (الحزبية والمجتمعية)، في تغليب نوع من العصاب الجمعي الذي يقبل مقايضة الإبداع بموقف حزبي بائس، فضلا عن أنّ بيئتنا العربية لم تعمل على ترسيخ قواعد، وأخلاقيات عمل رصينة، ونظام اقتصادي عادل – بسبب الاضطرابات السياسية في المقام الأول – ما يعين المرء على تلمّس خطواته بثقة، لذا ستكون النتيجة المتوقعة أن يندفع الشاب إلى الانتماء الحزبي المتعجّل، الذي يعده بمكانة ومستقبل لا يستطيع بلوغهما عن طريق التراتبية الهادئة والقائمة على العمل الجاد والمنظّم، والشباب في أغلبه الأعم متعجّل يريد بلوغ أهدافه بكلّ الوسائل الراديكالية المتاحة.

إنّي لا أطيق الأيديولوجيين والمتحزّبين الذين أسهموا – بمعرفة أو جهالة – في تخريب مجتمعاتهم، وأتقاطع مع الكاتب الذي يندفع في شرب أنخاب الأيديولوجيا حتى الثمالة، ثمّ تستحيل الأيديولوجيا لديه معشوقا يغضّ الطرف عن العيوب المحتملة فيه، ولا يراه إلا كمثال الكائن المكتمل في ذاته. أرى أنّ الكتابة، ومتابعة مؤثرات العلم والتقنية في تغيير المجتمعات هما الوحيدان الخليقان بأن يكونا أيديولوجيا عصرنا الراهن – بالمعنى الرمزي – رغم أنهما يناكفان كلّ محمول أيديولوجي. ويبقى الإنسان، أينما كان وكيفما كان، هو القيمة الكبرى التي تتجاوز كلّ الأيديولوجيات السابقة واللاحقة.

الجديد: تكتبين الرواية والقصة القصيرة، إضافة إلى عملك مترجمة. كيف تستطيعين الجمع بين هذه الأنماط الأدبية المختلفة؟ ولماذا هذا الشغف بالتنوّع الكتابي؟

لطفية الدليمي: يمكنني القول باختصار إنّ الروائي المعاصر هو “المعادل الموضوعي” لشامان القبيلة، الذي يمثل العين الرائية لمستقبل الجماعة البشرية في عصور سيادة التجمّعات البشرية القبلية، وإذا ما توغّلنا أبعد في مجاهل الزمن، حيث سيادة العصر الإغريقي بأنساقه الفلسفية، فسنجد بعضا من أساطين مفكّريه الذين وصف الواحد منهم بأنه “هايدرا معرفية” كناية عن حصوله على جسم معرفي ضخم ومعقّد يتشكّل من فروع معرفية بينية متداخلة، وما زلنا نشهد أمثلة من هذا التداخل في الأنساق المعرفية لدى بعض الفلاسفة والعلماء والكتّاب في عصرنا هذا، حيث تداخلت الفلسفة والفيزياء والذكاء الاصطناعي وعلوم الدماغ وعلوم السيكولوجيا الإدراكية واللغة.

انعكست آثار هذا التداخل المعرفي الثوري في السرديات بعامة حتى باتت الرواية في هذا العصر توليفة معرفية، إضافة إلى ضرورة توفّرها على جانب التشويق والمتعة. السرد بالنسبة إليّ إذن هو عالم فسيح الأطراف لا حدود لتخومه، وما زلت أستكشف تضاريسه المتغيرة كل يوم، وأعمل على أطرزته المختلفة حسبما تتطلبه ثيمة الموضوع، فأجدني أتجول بحرية بين القصة القصيرة والرواية والنص المسرحي والنصوص المفتوحة.

الجديد: في روايتك “عشّاق وفونوغراف وأزمنة” الصادرة عام 2016 نشهد توظيفا ملحميا للعديد من التقنيات السردية الكلاسيكية والحداثية في آن معا. حدثينا عن هذه التجربة؟

لطفية الدليمي: هذا سؤال في غاية الفطنة، وينمّ عن دراية مشفوعة بقراءة معمّقة لروايتي “عشّاق وفونوغراف وأزمنة”. أردت لهذه الرواية، منذ البدء أن تكون رواية جيلية تحكي عن قرن من تاريخ العراق منذ مطلع القرن العشرين حتى زمننا الراهن، في إطار روائي مسند بركائز تاريخية وسوسيولوجية وأنثروبولوجية، وقد اعتمدت في كتابة هذه الرواية على بحث مستفيض سعيت بكلّ جهدي إلى أن يكون مصداقا لأهمية الفن الروائي، الذي أفضتُ في تبيان جوانب منه في التقديم الواسع الموسوم “لماذا الرواية؟”، والذي كتبته لكتابي المترجم “تطوّر الرواية الحديثة”، ثمّ أتبعْتُه في موضع آخر بنصّ طويل عنوانه “ظلال السرد المهمّشة” أحكي فيه عن جوانب مهمّشة عظيمة الأهمية في السرد الروائي المعاصر.

ثمة في روايتي هذه، التي تقترب من تخوم الستمئة صفحة، خلطة من التاريخ والأفكار والأزياء والأطعمة والرحلات والفيزياء والرياضيات وتوثيق الوقائع العالمية والموسيقى والمدوّنات والتقنيات وعلم النفس – الفردي والجمعي – والكتب والأزهار، إلخ. وهذا ليس بالعمل اليسير وبخاصة في مبحث تاريخي – سوسيولوجي – سياسي مركّب جاء في إطار رواية سردية تخاطب القارئ المعني. أما التقنيات السردية التي اعتمدتها في هذا العمل فهي كلاسيكية مطعّمة ببعض الجوانب الحداثية؛ لكن تبقى القيمة المعرفية المسنودة بشغف المتابعة لمستجدات الفكر والعلم والتحولات خلال قرن كامل، هي الخاصيّة الأهم – كما أحسب – في روايتي هذه.

الجديد: ما الميزات الخاصة التي تمثل معالم شاخصة لنصوص لطفية الدليمي؟

لطفية الدليمي: في ما يختص بتجربتي الروائية أقول وبوضوح حاسم: لم أكتب يوما نصا سرديا وأنا واقعة تحت غواية تجريب رؤية سردية قرأت عنها وفتنت بها، أو تماشيا مع روح نصّ مّا قرأته وأعجبت به، بل أكتب طبقا لذائقتي الشخصية، وبما يتطلبه النص الذي أعمل عليه، وتستدعيه موجبات بنائه وتشكّلاته، وما يتطلبه الموقف الفكري الذي ينبغي أن تنهض به الرواية بكل أجناسها، إلى جانب المستلزمات الجمالية التي يتطلبها الفن الروائي.

يمكنني القول إن أعمالي السردية (وخاصة الروائية منها) تمتاز بسمات محددة تخص تجربتي، وقد تطوّرت هذه السمات وتكثّفت في أعمالي الأخيرة. السمة الأولى: توظيف النص الصوفي والعرفاني – إذا تطلب الأمر – كمادة أصيلة في النص الروائي، وبطريقة عضوية ملتحمة يمكن معها أن توفّر نوعا من “المتحسّسات الميتافيزيقية” للقارئ قد تعينه على تلمّس خطاه، وتدبّر خياراته في حياته الحاضرة.

السمة الثانية: الحرص التام على تضمين النص نوعا من “الرؤية الخلاصية” الميتافيزيقية والفردانية. إن فكرة “المجاوزة” المستمرة للوقائع اليومية – مهما بدت مثيرة ومدهشة ومغوية – أراها تقع في قلب كل رؤية خلاصية فردية، وأحسب أن الرواية جديرة بتعزيز هذه الرؤية حتى وإن كانت رواية تتشكّل من حوادث يومية محدودة طارئة أو عابرة.

السمة الثالثة: التركيز على “موسيقية” النص، والتعامل مع موسيقى اللغة الجوانية بوصفها أداة فاعلة في التعبير عمّا لا يمكن التعبير عنه بالكلمات المجردة.

السمة الرابعة: الحرص على جعل الرواية نصا معرفيا إلى أبعد مدى ويتّفق هذا مع قناعتي المتزايدة بأن الرواية الحديثة ستلعب في السنوات المقبلة دور “الحاضنة المعرفية” التي تزوّد الأجيال القادمة بقدر معقول من تلاوين المعرفة المتجددة، وبخاصة بعد الانفجار المعرفي الهائل والكشوف العلمية والتقنية المتواترة.

الجديد: كيف ترين شكل الرواية المعاصرة؟ ومن هم أبرز ممثلي هذه الخارطة؟

لطفية الدليمي: راحت الرواية العالمية تستعيد سماتها الكلاسيكية، وغادرت عصر الألاعيب الشكلانية التي تعاظمت في أعقاب عصر ما بعد الحداثة؛ لكن هذه الكلاسيكية الروائية هي كلاسيكية محدّثة ومعززة بكثير من المعارف الحديثة جعلت الرواية أقرب إلى توصيف “الرواية المعرفية”. أرى، بقدر ما يختصّ الأمر بالرواية، أنّ الفن الروائي على مستوى العالم بات يلعب دورا متعاظما خليقا بجعل الرواية حاضنة كبرى لخلاصات الفكر والفلسفة والتقنيات المتطورة، وهي تحافظ بذلك على تقاليد القراءة الشغوفة من جانب، وتمدّ القارئ بجرعات من المتعة واللذة اللتين لا يجدهما في الفروع المعرفية الأخرى من جانب آخر.

بقدر علاقة الأمر بذائقتي الشخصية، أرى أنّ بعض أعمال الروائية الأميركية إليزابيث غلبرت (Elizabeth Gilbert) تمثّل الرواية المعرفية تمثيلا نموذجيا وبخاصة روايتها الرائعة “التوقيع على الأشياء كلّها” (The Signature on all Things)، وتندرج في هذا السياق معظم روايات هيرمان هيسه، وخاصة روايتيه البارزتين “ذئب البراري” و”لعبة الكريات الزجاجية”، وتمكنني الإشارة إلى رواية “مون تايغر” للروائية البريطانية بنيلوبي لايفلي (Penelope Livley)

الجديد: كتب العديد من الكتّاب وصايا للكاتب الناشئ يرونها ضرورية لكلّ كتابة واعدة. لو طلبنا إليك توجيه وصاياك إلى الكتّاب الناشئين، فبماذا ستوصين؟

لطفية الدليمي: سأقول لكل من هؤلاء الناشئين الواعدين: لا تخش أن تكون روايتك الأولى متصادية مع وقائع من سيرتك الذاتية؛ فهذه آلية طبيعية ستخفّ وطأتها مع أعمالك اللاحقة، وابتعد عن الوقوع في أسر المعتمد الأدبي السائد، ومحاولة جعل أعمالك تتماشى قسريا مع قياساته، واقرأ كثيرا في حقول معرفية متعدّدة، ولا تنزلق في غواية الموضات الكتابية السائدة (الفصاحة الجديدة، ورواية البذاءة الديستوبية مثالا)، واجتهد أن تتقن لغة ثانية (الإنجليزية خاصة) لكي لا تبقى أسير الرؤية الواحدة، وابتعد عن فخ كتابة روايات كثيرة في وقت قصير (موضة رواية جديدة لكل سنة).

الجديد: كيف يمكن أن تسهم الرواية في إضفاء معنى على الحياة البشرية؟

لطفية الدليمي: أراني في هذا الشأن متماهية مع رؤية الناقد الأدبي فرانك كيرمود والتي مفادها “أنّ الفن الروائي نشأ كشكل دنيوي في سياق التوجّه المتعاظم نحو العلمنة الطاغية التي سادت الغرب، ولطالما كان هذا الفن واعيا بطبيعة تخليق المعنى وخلعه على الحياة البشرية، ويحصل هذا الأمر من خلال الميكانيزمات السردية التي يرمي الروائي عبرها إلى جعل القرّاء أكثر معرفة ووعيا بكافة الوسائل التي غالبا ما تكون موغلة في القدم، ويمكن عن طريقها تخليق أشكال متباينة لمعنى الحياة البشرية. تسهم الرواية في جعل الموت، والحياة كذلك، موضوعة مختبرة ومحسوسة في عصر تواجه فيه الحياة البشرية خطر تحولّها إلى موضوع هامشي تافه مفتقد لأي معنى”.

الجديد: عندما تشرعين بالتفكير في كتابة رواية جديدة، ما الأسئلة الاستراتيجية التي ترينها ماثلة أمامك دون سواها؟

لطفية الدليمي: ما الذي أريد كتابته للقارئ؟ وما الوسائط التي تعينني على تمرير ما أريد قوله للقارئ؟ هذان هما سؤالا اللحظة الراهنة عند شروعي في كتابة رواية جديدة، أما الخزين المعرفي، والتفاصيل التقنية الصغيرة والتفصيلية فهي أمور كامنة عميقا في روحي وعقلي، وسوف تستحضر لاحقا بعد لحظة الشروع، وعندما يمضي العمل السردي في مسالكه المقبولة.

الترجمة والصحافة

الجديد: هل ثمة مقاربة خاصة لك في عملك الترجمي؟

لطفية الدليمي: تنطوي مشاريعي الترجمية على مقاربة فكرية أحرص على تنوعها واختلافها، كما أن لديّ تقليدا ثابتا وهو العمل على مجموعة من الترجمات في وقت متزامن، الأمر الذي يديم في روحي وعقلي نوعا من الحيوية الذهنية، والمتعة التي أنتشي بها طوال الوقت.

الجديد: كيف ترين العلاقة بين طرفي ثنائية (الروائي/ المترجم)؟

لطفية الدليمي: يمكنني القول بوضوح إن الترجمة توسّع آفاق الروائي وتضيف ذخيرة ثرية من الأفكار والرؤى والخبرات إلى عدّته الروائية وقد خبرت هذا الأمر شخصيا وتلمّست آثاره الطيبة في عملي وحياتي.

الجديد: هل تتّفقين مع العبارة القائلة إنّ “المترجم كاتب آخر للنص الأصلي”؟

لطفية الدليمي: نعم، المترجم هو كاتب آخر للنص لكن ينبغي إيراد بعض التفصيل في هذا الأمر. الترجمة هي نقل جسم معرفي مكتوب بصيغة أفكار في سياق لغوي وثقافي محدّد إلى ما يقابله في لغة أخرى، وواضح أنّ كلّ لغة هي تركيب ضخم ومعقّد من العناصر النحوية والدلالية التي تؤثر في تشكيل النمط العقلي والسيكولوجي للناطقين بها ولا يمكن نقل ذلك النمط إلى لغة أخرى.

الأيديولوجيا لها دور مرضي في روح الكاتب العربي حيث جعلت منه ثقبا أسود يلتهم كلّ ما يُمنح تعويضيا

لكن ثمّة جزئية أخرى لا بدّ من إيضاحها: يختلف حجم التأثير الفردي للمترجم في تشكيل المادة المترجمة بقدر حجم المؤثرات ذات الطابع الدلالي في النصّ الذي يراد ترجمته، أي أنّ بصمة المترجم المميزة ستكون أكثر وضوحا إذا ما كانت المادة المترجمة نصّا شكسبيريا، أو مادة تختصّ بفلسفة العلم – مثلا – بدلا من أن تكون مادة تقوم على القيمة الإخبارية (أحد نصوص الهندسة الوراثية، أو الفيزياء الكمّية على سبيل المثال)، وإذا ما وضعنا في حسابنا أنّ العالم بات يتّجه صوب التفكير الخوارزمي، الذي يعمل على كبح المؤثرات الدلالية في اللغة لصالح إعلاء شأن الخوارزميات المنمّطة، المتوافقة مع متطلبات الذكاء الاصطناعي، فلن يكون عسيرا علينا أن نتوقّع تراجع عبارة “المترجم كاتب آخر للنص المترجم” لتحلّ محلّها عبارة “المترجم وسيط لنقل الفكر بأفضل وأدقّ وسيلة متاحة تحافظ على أصل ذلك الفكر في صيغته الأصلية”.

الجديد: كيف ترين تجربة “الروائي مترجما” بعد هذه السنوات المديدة من الخبرة الترجمية المشفوعة بما يقارب الثلاثين كتابا مترجما في شتى الصنوف المعرفية؟

لطفية الدليمي: يمكن أن يكون المترجم روائيا ناجحا، وثمة الكثير من الأسماء الروائية اللامعة أثبتت حضورا ممتازا في عالم الترجمة. لعلّ منشأ أخدوعة “المترجم روائي فاشل” يكمن في أنّ المترجم يوظّف طائفة كبرى من العدّة التحليلية والوسائل الملحقة بها، في حين يميل الروائي إلى توظيف التخييل والحكايات في قالب سردي مغلّف بالمتعة. قد يكون هذا الأمر مقبولا في عصر بواكير الرواية في القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين، لكننا في هذا العصر، حيث باتت الرواية جسما معرفيا مصبوبا في قالب حكائي، فإنّه بوسع الرواية تناول أيّ شيء وكل شيء إلى جانب توظيف كلّ الوسائل التحليلية الممكنة، وأظنّ أن الوصف الأدقّ بعد اليوم هو أنّ “الروائي الجيّد هو المترجم الأقدر والأكفأ من سواه”.

الجديد: بوصفك كاتبة مقالة أسبوعية، وموضوعات ثقافية في الصحف والمجلات الثقافية العراقية والعربية، كيف تتمايز الكتابة الصحافية عن الكتابة الإبداعية؟

لطفية الدليمي: أفهم بالطبع متطلبات الكتابة الصحافية التي تخاطب جمهور العامة، ويراد منها التبسّط، وسهولة تمرير المعلومة بأقلّ قدر من الفذلكات المفاهيمية، لكني لا أؤمن بالهشاشة المفاهيمية التي تتوسّل الكتابة الصحافية اليومية مسوّغا للتحلّل من القيمة الفكرية للمادة المكتوبة، وهنا تنبغي إقامة موازنة صارمة بين الرصانة الفكرية ومتطلبات مخاطبة الجمهور العام.

أرى في العموم أن على الأعمدة الصحافية – والثقافية منها بخاصة – ألّا تكتفي بالكتابات الموضوعاتية المتداولة، وأن تسعى إلى تمرير حزمة من الأفكار للقارئ بطريقة يفهم منها الجدّة والحداثة، ومخاطبة إيقاع العصر حتى لو كانت المادة المكتوبة تتخذ صفة الكتابة الناقدة للمتداول في عصرنا هذا، وربما لو قرأ القارئ مثلا مقالتي المعنونة “بوّاب عمارة اسمه فتغنشتاين”، التي كتبتها في ثقافية صحيفة “المدى” العراقية، أو مقالتي الأخرى المعنونة “أنا روائي، إذن أنا أكره الرياضيات” المنشورة في ثقافية صحيفة “العرب” اللندنية لأدرك ما أنا ساعية إلى تحقيقه في مقالاتي الثقافية في الصحف اليومية.

الثقافة الثالثة

الجديد: يلاحظ القارئ تركيزا من جانبك على مفهوم “الثقافة الثالثة” بين كلّ الموضوعات الثقافية. كيف تسوّغين هذا الأمر؟

لطفية الدليمي: الثقافة الثالثة هي من مبتدعات الناشط الثقافي الأميركي جون بروكمان (John Brockman)، وهو وكيل أدبي وكاتب متخصّص في ميدان الأدبيات العلمية، يعرف عنه تأسيسه لمؤسسة “EDGE” التي تسعى إلى التشارك بين الآراء الفكرية لدى العلماء والفلاسفة والمهنيين العاملين في كافة الحقول العلمية والتقنية التي تصنّف في التخوم العليا للمعرفة البشرية مثل الذكاء الاصطناعي، خوارزميات التعلّم العميق، النظم الدينامية الفوضوية المعقدة، نظرية التعقيد، طبيعة الوعي، أصل الحياة، أصل الكون، دينامية التفكير البشري، إلخ.

تضمّ الثقافة الثالثة أولئك العلماء، ونظراءهم من سائر المفكّرين، العاملين في نطاق العالم الاختباري، والذين يجاهدون عبر أعمالهم وكتاباتهم للحلول محلّ المثقفين التقليديين، وهم إذ يفعلون هذا فإنهم يلقون أضواء جديدة على المعاني الأكثر عمقا التي تنطوي عليها حياتنا، فضلا عن أنهم يعيدون تعريف “من نحن؟” و”ما نحن؟”.

الرواية العالمية راحت تستعيد سماتها الكلاسيكية، وغادرت عصر الألاعيب الشكلانية التي تعاظمت بعد عصر ما بعد الحداثة

تبدو الثقافة الثالثة – بالوصف الذي أوردته – خيارا ثقافيا يصعب التفلّت منه، أو الالتفاف عليه، وبخاصة أنّ الجنس البشري بات على أبواب تعاظم مفاعيل الثورة التقنية الرابعة في حياتنا، والتي سنشهد فيها البوادر الأولى لحقبة الأنسنة الانتقالية (Transhumanism). تمتاز الثورة التقنية الرابعة بأنها تشبيك لمجموعة من التقنيات التي تتجاوز الحدود الفاصلة بين النطاقات المادية والرقمية والبيولوجية.

نشهد في أيامنا هذه معالم متزايدة تنبئ بمقدم الثورة الصناعية الرابعة، التي ستعيد تشكيل عالمنا لا على الصعيد التقني فحسب، بل ستمتد آثارها لتشمل إعادة صياغة وجودنا البشري، وكينونتنا الذاتية عبر تداخل غير مسبوق بين المنظومات البيولوجية والمادية، وهو الأمر الذي ينبئ بتغيرات ثورية لم نشهد منها سوى قمة الجبل الجليدي، وستتوالى المشهديات غير الاعتيادية لها في السنوات القليلة القادمة، وربما قد نشهد حلول “متفرّدة تقنية” (Technological Singularity) ستمثل انعطافة كبرى في شكل الوجود البشري والبيئة التي تحيا وسطها الكائنات الحية. لذا لا بدّ من أن تكون استجابتنا الثقافية لهذه الانعطافة متكاملة وشاملة تشمل كل البشر، وجميع نظم الحكم العالمية، وينبغي أن تمتدّ لتضمّ القطاعات العامة والخاصة، وكذلك ميداني الأكاديميا والمجتمع المدني.

الجديد: هل ثمة أمثولة أو موعظة أو حكمة مقطّرة من الخبرة البشرية المكتنزة ترين ذاتك منقادة إليها، أو تعملين على هدي منها؟

لطفية الدليمي: جعلت حياتي مصداقا لتلك الأمثولة التي طلب الكاتب اليوناني المعلّم نيكوس كازانتزاكيس في وصيته أن تنقش على شاهدة قبره “لا آمل في شيء، لا أخشى شيئا، أنا حرّ”.

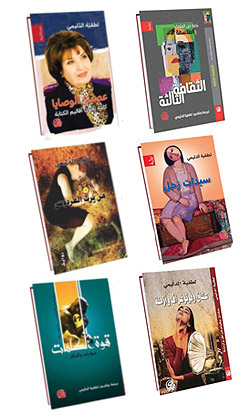

نذكر أن لطفية الدليمي من مواليد بلدة “بهرز” في محافظة ديالى، بكالوريوس آداب لغة عربية – جامعة بغداد، أكملت دورة في اللغة الإنجليزية وآدابها في كلية غولدسمث – جامعة لندن، وعملت في تدريس اللغة العربية سنوات عديدة، وهي محررة للقصة في مجلة “الطليعة الأدبية”، وسكرتيرة تحرير مجلة “الثقافة الأجنبية” العراقية، ورئيسة تحرير مجلة “هلا” الثقافية الشهرية التي صدرت في بغداد عام 2005. تُرجمت قصصها إلى الإنجليزية والبولونية والرومانية والإيطالية، كما ترجمت روايتها “عالم النساء الوحيدات” إلى اللغة الصينية. من مؤلفاتها المنشورة: في القصة “ممر إلى أحزان الرجال”، “البشارة”، “التمثال”، “إذا كنت تحب”، “برتقال سمية”، “ما لم يقله الرواة”، و”مسرات النساء”.

ولها في الرواية “من يرث الفردوس”، “بذور النار”، “موسيقى صوفية”، “ضحكة اليورانيوم”، “حديقة حياة”، “سيدات زحل”، و”عشّاق وفونوغراف وأزمنة”. من ترجماتها في حقل السرد “بلاد الثلوج”، “ضوء نهار مشرق”، “شجرة الكاميليا – قصص عالمية”. وفي حقول أخرى مختلفة نشرت “حلم غاية ما: السيرة الذاتية لكولن ويلسون”، “أصوات الرواية: حوارات مع نخبة من الروائيّات والروائيين”، “تطوّر الرواية الحديثة”، “فيزياء الرواية وموسيقى الفلسفة”، “رحلتي: تحويل الأحلام إلى أفعال”، “الثقافة”، “نزهة فلسفيّة في غابة الأدب”، “طريق الحكمة طريق السلام”، “اكتمال العالم”، “الأسئلة الكبرى: الفيزياء الحديثة وأحجيات الكون والوجود البشري”، “آلان تورنغ: مأساة العبقري الذي غيّر العالم”، “الفكر العابر للإنسانية”، “توني موريسون: سيرة موجزة لكاتبة شجاعة”، “الرواية العالمية: التناول الروائي للعالم في القرن الحادي والعشرين”. ولها في الدراسات “جدل الأنوثة في الأسطورة”، “كتابات في موضوعة المرأة والحرية”، “شريكات المصير الأبدي: دراسة عن المرأة المبدعة في حضارات العراق القديمة”، و”دراسات في مشكلات الثقافة العراقية الراهنة”. وصدر لها في أدب الرحلة واليوميات والسيرة “يوميات المدن – مدني وأهوائي”، “جولات في مدن العالم (الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي”، و”عصيان الوصايا: كاتبة تجوب عالم الكتابة”.

ينشر بالاتفاق مع مجلة الجديد الثقافية اللندنية