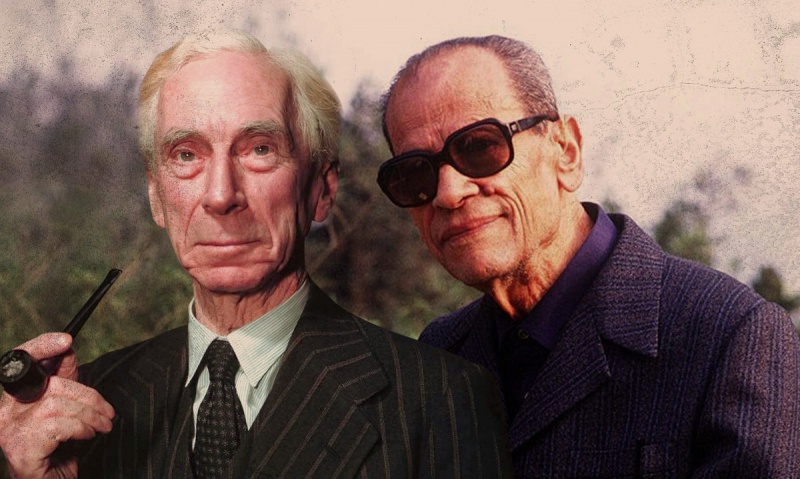

لماذا لم يكتب برتراند راسل الرواية ونجيب محفوظ الفلسفة

إذا غاب الفكر والفلسفة عن الرواية ستكون مجرد حكاية مفرغة من أهم جانب يشغل أهم الروايات العالمية، ألا وهو الفكر، لا يعني هذا تحول الروايات إلى مقاربات فلسفية وإنما هي تستعمل الفلسفة في تشكيل عوالمها، وفي النهاية ما يخرج به القراء من الروايات هو الأفكار، التي تكون ذائبة في دفق السرد.

يهدي الناقد الأردني غسان إسماعيل عبدالخالق كتابه “الراوي مفكرا: دراسات تطبيقية في السرد العربي المثقف” إلى برتراند راسل، بوصفه فيلسوفا وعاشقا للأدب الروائي الرفيع، مبينا أنه واظب على إعادة قراءة ما كتبه عن جوزيف كونراد خلال عشرين سنة مضت.

ويؤكد المؤلف أنه في كل مرة طالع ما كتبه راسل، حسِب أنه طالعه أول مرة، وباءت كل محاولاته لاستظهار بعض المقاطع الحاسمة والمؤثّرة بالفشل لسببين، الأول لأن جُملة راسل مكثفة وعميقة وغامضة، والثاني لأن من تصدّى لترجمة ما كتبَ لم يوفّق، حسب تقديره، في صياغة ما سطره على النحو الذي قصد إليه تماما.

الروائي والفيلسوف

غسان إسماعيل عبدالخالق يرى أن كلا من المفكّر والرواية يرتبطان بعلاقة عشق عاصفة، وقد تظل هذه العلاقة طيّ الكتمان أو الإنكار

أيا كان الأمر، فإن التساؤل الأبرز الذي ظل يلح على ذهن عبدالخالق، طوال أعوام، هو: لماذا يندفع عالم وفيلسوف ومناضل سياسي فذّ مثل برتراند رَاسل إلى الكتابة عن جوزيف كونراد ورواياته وعالم أفكاره، بكل هذا الإجلال والشعور بالخجل من إمكانية اتّهامه بأنه يوظّف معرفته به لتلميع ذاته؟ ولماذا نستشعر في ما كتبه راسل عن كونراد رغبة دفينة في أن يكون روائيا؟ وهل كتابة الرواية يمكن أن تغدو أُمنية بعيدة المنال للمفكر؟ وما الذي يمكن أن تضيفه الرواية لسجلّ عالم وفيلسوف ومناضل لامع مثل رَاسل؟

هذه التساؤلات وغيرها، دفعت الناقد عبدالخالق إلى القول أكثر من مرة إنه “لو لم يختر نجيب محفوظ أن يكون روائيا لكان مفكرا وفيلسوفا دون ريب. مع ضرورة التذكير بأنه لو اختار الثانية لما صادف عشر النجاح الذي صادفه بوصفه روائيا، لصعوبة مهمة الفيلسوف في الوطن العربي، ولتيسّر إمكانية إيصال الرؤية الفلسفية إلى الجمهور العربي عبر أُطر ومواقف وشخصيات روائية”.

وقد وجد نفسه، أي عبدالخالق، يستشعر ضرورة الاضطلاع بهذه المهمّة المزدوجة في أدب نجيب محفوظ؛ مقاربة المعمار الروائي جنبا إلى جنب مع ضرورة مقاربة المعمار الفكري، في بعض ما كتبَ هو، وفي كل ما سطره الناقد عن مكتوبه، فنشر كتابه “جهة خامسة: دراسات تطبيقية في أدب نجيب محفوظ” عام 1999.

ويؤكد عبدالخالق أن ما قاله آنفا عن تجربة نجيب محفوظ وعن قراءته لها، ينسحب إلى حد بعيد، على تجربة الروائي الأردني مؤنس الرزاز، التي لم يقيّض لها القدر ذاته من الانتشار، لكنها انطوت على قدر أكبر من المعاناة والألم والصراع الطاحن، جرّاء انتساب مؤنس إلى حزب سياسي كبير وأب سياسي قائد، صعّبا على الدوام رغبته في إيصال أفكاره الحقيقية، بقالب فلسفي أو بقالب روائي. وقد أوجز عبدالخالق مأساة الرزاز هذه في كتابه “الأعرابي التائه: مقاربات في تجربة مؤنس الرزاز الروائية” الصادر عام 2010.

القناع النموذجي

مهمّة مزدوجة في أدب نجيب محفوظ

يرى الناقد الأردني، في كتابه الجديد “الراوي مفكرا: دراسات تطبيقية في السرد العربي المثقف”، الصادر عن دار الآن ناشرون وموزعون في عمّان، أن كلا من المفكّر والرواية يرتبطان بعلاقة عشق عاصفة، وقد تظل هذه العلاقة طيّ الكتمان أو الإنكار.

ويضيف أن الرواية، بوصفها قناعا نموذجيا للمفكّر، ومحاولة لتشخيص الواقع ونقده بطرق متعدّدة، ينبغي أن تكون واقعيّة، مهما شطحت، وتوسّلت من وسائل التمويه، ومهما خرج من جيوب معطفها من تقليعات جديدة فإنها كانت ولا تزال وستظلّ واقعيّة، وأي نزوع للتمرّد على هذه الواقعيّة، وتحت أي مسمّى، لن يؤكد إلا حقيقة واحدة هي مركزيّة الرّواية الواقعيّة التي كلّما أمعنّا في الابتعاد عنها ازددنا اقترابا منها! كذلك الابن الضّال الذي كلّما ازداد نزَقا وحرَدا وطيْشا تزايد حنينه وشوقه إلى العودة للبيت.

وحاول عبدالخالق البرهنة، ما استطاع، على وجاهة أطروحتيه الرئيستين في هذا الكتاب، عبر تمهيد نظري وتاريخي وفلسفي للواقعيّة، وخمس دراسات تطبيقيّة في السرد العربي القديم والحديث والمعاصر.

ويحسب أنه ليس في حاجة للتنويه بأن الرّواة في كل النصوص التي أخضعها للتطبيق، لم يدّخروا وسعا لتمويه أفكارهم ودوافعهم الفكرية، بطبقة سميكة من فنون السّرد، سواء على مستوى الحكايات الإطاريّة والثانويّة، أم على مستوى التّقنيات، أم على مستوى الشخصيات، أم على مستوى اللغة، فجاءت محاولاتهم متساوقة مع أزمانهم التي أظلّتهم، ذلك لأن لكل زمان مفكّرين ورُواة.

يُذكر أن غسان إسماعيل عبدالخالق أستاذ جامعي يحمل شهادة الدكتوراه، ويشغل منصب عميد كلية الآداب والفنون في جامعة فيلادلفيا، وهو أيضا قاص وروائي أصدر مجموعتين قصصيتين هما “نقوش البياض” و”ليالي شهريار”، ورواية “معجم القلوب، الكوكب المنسي في رحلة ياقوت الحموي”، وله في مجال النقد والفكر مجموعة كتب منها “الزمان، المكان، النص: اتجاهات في الرواية العربية المعاصرة في الأردن”، “مفهوم الأدب في الخطاب الخلدوني”، “بين الموروث والنهضة والحداثة: صور من جدل النقد في الأدب العربي”، “الغاية والأسلوب: دراسات وقراءات نقدية في السرد العربي الحديث في الأردن”، “تأويل الكلام: دراسات تطبيقية في الشعر وأحوال الشعراء”، “الرمز والدلالة: مقاربات تطبيقية في الشعر العربي” و”الذات والموضوع: دراسات تطبيقية في أدب السيرة العربية”.

الرواية تعتبر قناعا نموذجيا للمفكّر ومحاولة لتشخيص الواقع ونقده بطرق متعدّدة لذلك ينبغي أن تكون واقعيّة مهما شطحت، وتوسّلت من وسائل التمويه، ومهما خرج من جيوب معطفها من تقليعات جديدة.