هل أدى انغلاق طرق القصيدة إلى اقتحام الشعراء أسوار الرواية؟

دائما ما تثار قضية كتابة الشعراء للرواية خاصة في الوطن العربي، حيث اقتحم الكثير من الشعراء عالم الكتابة الروائية، وفيهم من تخلى عن القصيدة لصالح السرد وقدم فيه تجارب لافتة. لكن رغم ذلك يظل السؤال حول جدارة الروايات التي يكتبها الشعراء، خاصة مع تكرر الاتهامات الغربية للرواية العربية بأنها مغرقة في لغة مشحونة بالشعر إلى حد التضخم أحيانا وضياع الحبكة والدقة وبناء الشخصيات وغيرها من ركائز الكتابة السردية. فيما يلي تستطلع "العرب" آراء عدد من النقاد والشعراء والروائيين حول هذه الظاهرة.

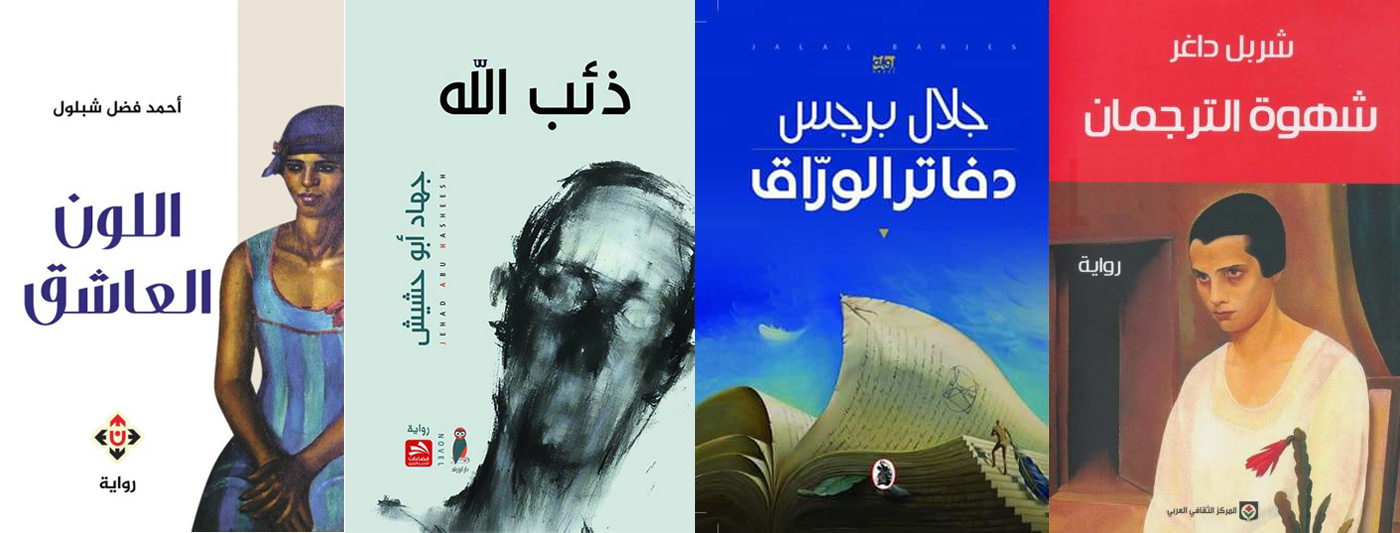

اختيرت رواية "دفاتر الوراق" للروائي الأردني جلال برجس للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” في دورتها الـ14 لهذا العام، والمعروف عن برجس أنه شاعر في الأصل، شأنه شأن شعراء عرب كثيرين تحول قسم منهم إلى كتابة الرواية، وواصل القسم الآخر كتابة كلا الجنسين الأدبين، أي الشعر والرواية، وفاز بعضهم بجوائز رفيعة عن إبداعه الروائي.

حول علاقة الشعر والشعراء بالسرد الروائي سألنا نقادا متمرسين، وشعراء جمعوا بين كتابة الشعر وكتابة الرواية: هل الشعراء هم الأقدر على كتابة الرواية؟ ألم يضر الشعر بالرواية العربية ويجعلها مجرد حشو وصفي؟ أليس الشعراء هم السبب في عدم وصول الرواية العربية إلى العالمية لأنهم يغرقونها في بحر اللغة، إن صح التعبير، على حساب الإبداع في تقنيات الخطاب السردي ومكوناته المتمثلة بالبناء والدلالة والرؤية والفضاء والزمان؟

الأسوار مفتوحة

يرى الناقد العراقي حاتم الصكَر أن المضيِّفين ضاقوا بالضيوف، فها هي الصرخة تأتي من الساردين لأن الشعراء اقتحموا قلاعهم. لم تنفع تلك النداءات التي صاحبت الحداثة عن انفتاح الأجناس الأدبية واقتراضها من بعضها، وظلّ الأجنبي مرفوضا، لا بمزاياه النوعية داخل المتون فحسب، بل بدخول الشعراء في مشاريع الكتابة الروائية.

ويضيف الصكَر أن التهمة لإخراجهم من فردوس الرواية هي ما يجلب للسرد مزايا شعرية: العنصر اللغوي المهيمن، وفضاء الصورة الأوسع من وقائع السرد وأحداثه، والصياغات المجازية المهوِّمة، والإيغال في الصور وتهويماتها. هذا ما فهمته مصرَّحا به في الاستفتاء أو مسكوتا عنه. من جهة المهاجرين الشعراء، شكوْنا من هذه الهبَّة السردية التي انتشرت كالعدوى. وربما برز بيننا شامتون بالشعراء الساردين لما اتُّهموا به.

ويبين الناقد أنه لا بريق الجوائز، ولا الانتشار القرائي، ولا الزعم بزمن الرواية هي الدوافع، بل الشعور بانغلاق طرق القصيدة، والحاجة إلى طفرة تحديثية آتية. وبانتظارها كانت كتابة الرواية من طرف الشعراء تعلة، ليس لكونهم “الأقدر”، فهذا حكم قيمة تعوزه الأدلة، وليسوا عائقا إزاء “عالمية” الرواية، فهذا لم يحصل قبل موسم الهجرة الشعرية إليها، بل الإنشائية التي جردت لحم السرد عن جسد الرواية، وانشغلت بالوصف، وهو واحد من عناصر الرواية، فقلّت الاستعانة بالحوار، وبفضاء الأحداث تثبيتا، وأزمنتها تحيينا. فكان هذا الضجر من فضولهم الروائي. لكنني لا أرى “ضيرا”، فليس من شروط أو قواعد للدخول ولا للخروج أيضا. ألم تقبلوا القول إن الرواية ديوان العرب الجديد؟ هاهم الورثة إذن يستعيدون إرثهم.

وينفي الشاعر والروائي العراقي فاروق يوسف أن تكون كتابة الشعراء للرواية ظاهرة سيئة. ويعتقد أنها إذا كانت غير معروفة في الثقافة العربية من قبل فإن كبار الروائيين في العالم كتبوا الشعر والعكس حدث أيضا.

ويؤكد يوسف أن الممرات في عصرنا صارت مفتوحة بين الأنواع الأدبية. المهم في الأمر أن يكون النتاج الأدبي ذا مستوى جيد.

وبالنسبة إليه فإنه يحب الحكايات مستمعا ومحدثا، ويعتبر الحياة مجموعة متلاحقة من الحكايات، فلا معنى لوجودنا من غيرها. كما أنه مولع بالنثر، قراءة وكتابة، فهو يقرأ الروايات أكثر من الشعر، ذلك لأن الرواية هي الأثر التاريخي للإنسان.

يقول يوسف “إن أردت التعرف على مجتمع ما فعليك أن تقرأ رواياته. أما الشعر فإنه لا يؤرخ لشيء. ذلك لأنه يشكل مقياسا للتطور العاطفي داخل اللغة. تتطور المجتمعات لغويا من خلال الشعر، وهي مهمة عظيمة يقوم بها الشعر. مجتمع من غير شعر ذلك يعني أن لغته ميتة”.

وفي رأيه إن الرواية العربية هي الرابحة حين يجرؤ الشعراء على اقتحام أسوارها المغلقة بسحر ورقي وعلو ورقة وعذوبة مجازفاتهم اللغوية، لكن لن يكون ذلك مفيدا إلا في حدود الإخلاص إلى الحكاية.

وحشة الشعر

أما الشاعر والناقد والروائي اللبناني شربل داغر، فلا يعرف سبب هذه “المناقرة”، أو المناكفة، المستمرة، المتجددة، بين الشعر والرواية.

ويرى أننا لو عدنا إلى شيء من التاريخ الأدبي لوجدنا أن أوائل الكتاب العرب “العصريين” في القرن التاسع عشر كتبوا الشعر الجديد مثل الرواية الناشئة، من أمثال: أحمد فارس الشدياق، وخليل الخوري، وفرنسيس مراش. وهو ما يصح بعدهم في: جبران خليل جبران، وعباس محمود العقاد، وميخائيل نعيمة، وغيرهم في الأجيال التالية.

ويعتقد داغر أن العناية المتعاظمة في نشر الرواية العربية (دوليا ومحليا) لا تعدو كونها توسعة لسوق عربية لا تُقبل كفاية على القراءة، ولاسيما على نوعها المنتشر أكثر من غيره بين الأنواع الأدبية. ولا يوازي هذه العناية (بل يفضحها) سوى الوحشة المتعاظمة للشعر، من دون أي جائزة عربية جامعة.

ويضيف قائلا إن علينا، بدل الاستمرار في تقليب أوجه هذه “المناقرة” المضحكة، البحث في سياسات القيمين على الكتاب والسوق والقيمة، وقبل الشعراء والروائيين أنفسهم. يبدو أن المشهد الشعري الحالي لا يستثير الذائقة الثقافية لدى القيمين على هذه السياسات، من جهة، ولا يستجلب لهم المردود الاستثماري الممكن بواسطة الرواية، من جهة ثانية.

خصوصية عربية

في رأي الشاعر والروائي الأردني جهاد أبوحشيش أنّ السرد لا يستغني عن التقاطع مع الأجناس الأدبية الأخرى، وبخاصة الشعر، لكن علينا أن ننتبه، حتى لا يشكل هذا التقارب/ التقاطع ثقلا سالبا.

ويبين أبوحشيش أنه ثَمَّة فرق كبير بين الأداء الشعري الذي ينزلق السارد فيه، من خلال استخدامه للأدوات الشعرية من تصوير وتراكيب لغوية، ليقتل قوة السرد ويفتت مبناه الذي يفترض فيه تصوير الحدث كما هو، وبين الرؤية الشعرية التي تتجانس مع السرد فتغنيه وتجعله أكثر قدرة على حمل المعنى وتعميق عوالم الشخصية وإضاءتها.

فالأصل في السارد، في رأيه، هو امتلاك القدرة على صياغة رؤاه الإنسانية في قالب سردي متماسك، ليكون أكثر تأثيرا وانفتاحا على الآني والمحتمل. وفي حال اتفقنا على أن الإبداع في الأصل هو نفي للسلطة/ أي سلطة، فإن الهروب إلى الأداء الشعري القائم على تكثيف اللغة والتباس الدلالة، وتعدديتها، سيؤدي بالضرورة إلى خلخلة البنية السردية وانحراف مساراتها وقدرتها على صياغة مبنى سردي متمكن، مما يفضي إلى هلهلة النص وإغراق القارئ في حالات تهويمية من الجمال الشكلاني، الذي يفقده خيط السرد القادر على صياغة الرؤى الإنسانية التي يحملها النص.

ويعبر الناقد والروائي الجزائري فيصل الأحمر عن رأيه قائلا إن الحق يسكن دوما في مكان ما بين باطلين يقفان على طرفيه، كما كان يقول الفيلسوف. وحقيقة أمر روايات الشعراء هي أنهم قدموا إضافة حقيقية للقارئ العربي، الذي قد تكون لديه خصوصية متعلقة بصلته الحميمية المتوارثة مع “أداء” لغوي عالي التوتر.

ويستدرك “لكن من الصحيح كذلك أن الرواية العربية كثيرا ما أصابها التشوه بسبب هذا النزوع الشعري، الذي يشتغل على حساب جوانب تقنية وسردية وحكائية. إن المسألة الأساسية في هذا الموضوع متعلقة بمزاج القارئ، وبطريقة تلقي هذا النوع من السرد. أما التلقي فمحسوم أمره، من زاوية أن القارئ قبل بهذه الأعمال، ومن زاوية حصول كثير منها على جوائز. يبقى أن نتأمل في مسألة ما خسرته الرواية ربما، كونها تتشبث بتقاليد الأداء الشعري الموروثة في جينات المزاج العربي، المولع بالمزاوجة بين ضرورات ‘التعبير’ وإغراءات الأبعاد الجمالية لهذا التعبير”.

ويضيف الأحمر قائلا “أنا شخصيا أعتقد أنه علينا أن نسلم بأن هذه الخصوصية هي مكون عربي على الرقعة العالمية للإبداع الروائي. ستهتم الرواية العربية دوما باللغة، بقدر ما ستكون الروايات اليابانية هادئة تأملية، وبقدر ما ستكون الروايات الأفريقية متجذرة في أرض خاضعة دوما للأسطرة، وبقدر ما سيكون أدب أميركا اللاتينية مدججا بفرح وجذل لن نجدهما في الروايتين الهندية والصينية. هي أقاليم للتعدد والاختلاف، والحكم فيها إما للمزاج الذي يفرض نفسه دوما على العالم لأنه جوهري في التجربة الإنسانية، وإما للبراعة البنائية الحكائية السردية التي يبديها الروائيون؛ كل من زاويته وفي مشغله الفلسفي المختفي داخل جمجمته المبدعة المتميزة، والتي تضمن أعمالا بارعة تفرض نفسها محليا وعالميا”.

منطقة غير محرمة

يعتقد الشاعر والروائي المصري أحمد فضل شبلول أن تحليق الشعراء في عالم السرد والرواية تحديدا، يُعدّ إضافة جيدة للغة الرواية نفسها، ولغة السرد، مادموا يحققون شروط السردية أو الشروط الروائية من حيث وجود الشخصيات والأمكنة والأزمنة والحوار والوصف والسرد والتشويق والمونولوج والفلاش باك وتيار الوعي وتداخل الفنون، وغير ذلك من تقنيات سردية تعين الشاعر على أن يحلق في هذا العالم بجناحي الواقعية والتخييل.

ويخلص شبلول إلى أن المهم في هذا الشأن هو روائية العمل الذي يقدمه الشاعر، وليس معنى أنه شاعر قبل أن يكون روائيا، وأن منطقة السرد محرمة عليه. إن الاحتكام للعمل نفسه بشروطه الروائية هو الفيصل في هذا المجال، رب شاعر يدخل عالم السرد ويفشل فيه، ورب شاعر يدخل هذا العالم وينجح فيه نجاحا مبهرا، ويكون عمله إضافة حقيقية لعالم السرد واللغة معا. والشاعر قد ينجح في عالم السرد أكثر من نجاح الروائي في عالم الشعر.

أما الناقدة المصرية رشا غانم فتشير إلى مسميات لا تعترف بها، وهي لا تمت للإبداع الحقيقي بصلة كـ”الرواية ديوان العصر الحديث”، ونحن الآن في زمن الرواية وكأننا نقلل من أهمية الفنون الإبداعية الأخرى.

وحسب رأي غانم، إن الحياة الثقافية الآن انفتحت على معطيات مباشرة، بما وفرته إلكترونيات العصر الحديث من سرعة وانتشار وتثاقف واتصالات وتبادل معرفة، حيث الثورة العلمية والتكنولوجية التي منحت المبدع روافد كثيرة معرفية وثقافية زخمة جعلت لا حدود للإبداع في نظرها، ولم تعد ثمة حدود فاصلة بين الأجناس الأدبية، فلا يهم أن يكتب الشعراء رواية، ذلك أن هذه مسألة محكومة بطبيعة الموضوع الذي يتحدث فيه المبدع، لأنه يستطيع صياغة أفكاره في أي قالب، سواء في الشعر أو في الرواية أو في القصة، أو في أي قالب آخر.

وفي اعتقادها بما أن الرواية نص متشظ، كونها قادرة على أن تضم بين دفتيها أكثر من نوع إبداعي، كما يمكنها استيعاب كل أشكال الكتابة الأخرى والفنون والعلوم والمعارف، فقد أصبحت مدونة لكل شيء من تعقيدات الحياة المعاصرة، والتغييرات المفصلية التي تحدث حولنا.

وتختم غانم رأيها بأننا مهما ننشغل بتأويلات لتحول الشعراء من الشعر إلى الرواية، فسيظل الإبداع هو الفيصل الحقيقي في أي عمل أدبي، وبه يفسر المبدع رؤيته الوجودية للعالم.