"طبيب أرياف" لمحمد المنسي قنديل.. رواية تضع الريف تحت مجهر النقد

ارتبطت الرواية منذ نشأتها بالمكوّن المديني، منذ عدّها هيجل (1770 – 1831) “ملحمة البرجوازية”، وبذلك فرضت المدينة حضورها على الرواية خاصة والفن بوجه عام. ومع هذا الارتباط بين المدينة والرواية منذ البدايات، وما نتج عنه من تأثّر في بنية المدينة بجماليات الرواية على مستوى صياغة التقنيات المعمارية لبعض المدن، فإن الريف، وهو الطرف النقيض في معادل ثنائية القرية/المدينة، ظل متداخلا مع المدينة، بل طالما نازعها في الحضور.

في الروايات المعاصرة صارت ثمة مراوحة داخل المروية الواحدة بين العالميْن؛ عالم الريف وعالم المدينة، قد تنسحب في معظهما على المدينة، باعتبارها الفضاء أو اليوتوبيا حيث يسعى ابن القرية إلى الانتقال أو العيش في رحابه (ها).

في المقابل صار الريف (أو ما يوزايه الصعيد) بمثابة المنفى أو مكان الإقصاء، الذي يتمّ فيه إبعاد غير المرضيّ عنهم أو العُصاة من قِبل السُّلْطة، وبذلك جسّدت ثنائية المدينة – القرية في الخطاب الروائي، باعتبارها ثنائية (الملاذ – المنفى) أو (الحُلم – الجحيم).

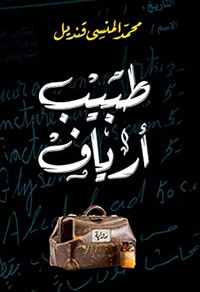

صاحب حضورَ المدينة في الخطاب الروائي أو الفن بصفة عامة، حضورُ شخصية المثقف، بوصفه ابن المدينة وحامل ثقافتها وأختامها، والمتشكّل بسماتها الأخلاقيّة واللاأخلاقيّة (في بعضها)، والمتمسّك بطابعها التحرّري (المدني). فجاء الانحياز لصالح الإنسان المديني – تحديدا المثقف – على حساب الإنسان القرويّ، وإزاء هذه العنصرية المتطرفة – نوعا ما – دأبت الرواية العربيّة على تقديم تمثيلات لنموذج المثقف أو الأفندي بكافة تردداته (الطبيب، المهندس، وكيل النيابة، الضابط، المدرِّس، وغيرهم).

اللافت في الأمر أنه لم تغب في هذه التمثيلات صفة المترفِّع أو المتعالي على قرينه الريفي/ الصعيدي، وهي نابعة عن تحصنه بالانتساب إلى ثقافة المدينة تارة، وعن التفاوت الثقافي والتعليمي والوظيفي تارة ثانيّة، فنراه دائما ينظر إلى الواقع المغاير لواقعه أو لبيئته نظرة فوقية، وخاصّة إذا انتقل للعمل أو هُيّئ له التواجد في الريف لفترة ما.

هذه الصُّورة المتعاليّة انعكست – أيضا – في السينما والدراما، فظهرت القرية مشوّهة، والفلاح الأجير المستلب في صورة غير آدمية، أي مجرّد عبد يردّد (حاضر ونعم) في خنوع واستكانة، يلهث دوما لإرضاء مخدومه وسيده أو صاحب الأبعدية التي يعمل بها. صورة تُجسّد لتراتبية النظام الاجتماعيّ السّائد؛ سيّد ومسود، تابع ومتبوع. نظام طبقي أنهكَ فيه السيد مخدومه لينعم هو في هذا الرفاه، ومع الأسف بدلا من أن يكون المثقف هو أداة التغيير، أو المحرّض على فعل التغيير والثورة على هذا الوضع الاستعبادي، يعمل هو الآخر على توسيع الهوّة بين العالميْن، فيظهر في صورة المتعالي والمتأنّف على هذا الواقع الذي لا يد للغالبية من سُكّانه فيه.

ضد التخلّف

تسرد رواية محمد المنسي قنديل “طبيب أرياف” 2020 (دار الشروق)، من منظور راوٍ شخصي، تجربة طبيب ينتقل للعمل في وحدة صحيّة بقرية ما (نائية) في صعيد مصر، تمنحه هذه التجربة رؤية كُليّة لرصد عالم القرية الغرائبي بطبيعته القاسية وأناسه (من رجال ونساء، فقراء وأغنياء، مسلمين وأقباط، طيبين وأشرار) وأحداثه الواقعية وغير الواقعية.

يقدم الروائي نوعا من الموازاة مع عالم الوطن الكبير بأحلام شخصياته، وأزماتهم، وإحباطاتهم، وكأنه – بتعبيره – “القرية ملخص للمدينة”؛ كاشف عن واقع منسيّ قاهر، يسيطر عليه ثالوث الفقر والمرض والجهل، علاوة على العادات والتقاليد التي تقهر النساء والرجال على حدّ سواء، وتصل بهم إلى الموت أو الهروب، ومن جراء هذا الواقع الرازح على النفس صار حُلم أفراده محصورا في الهروب والانعتاق منه بالسفر؛ “خشية أن تكون نهايتهم ونهاية العالم في القرية”.

تتعمّق علاقة الطبيب بواقع القرية ومشاكلها الظاهرة والمستتِرة، وهو ما يجعل عينه بمثابة كاميرا ترصد بدقة كافة التحولات والصّراعات الدائرة في أجوائها، وكذلك الممتدة على أطرافها، كما في حالة خيمة الغجر. وفي أثناء ذلك يتعرض الطبيب لتجربة حب تأتي عوضا له عن حُبٍّ أجهضته السُّلْطة، مع فاتن ابنة الطبقة البرجوازية، هذه المرة يكون مع ممرضة – لكن متزوجة – تنتهي بحمل، وتكون هذه التجربة بما تحمله من تبعات على الطرفين، صراعا بين عاطفته وواجبه المهني من جانبه، وصراعا بين التقاليد (الولاء لابن عمها) والعاطفة (حبّها للطبيب) من جانبها.

يوازي الراوي بين القهر الواقع على النساء، مع اختلاف مصدر القهر (سُلطة ذكورية/ سلطة سياسيّة /سلطة دينية / سلطة أنساق) فالشخصيات النسائية في الرواية بمثابة الخطيئة، وحاملات قرابين الفداء للذكورية، في إدانة تامة للذكورية (على اختلاف تمثلاتها في الرواية: زوج/ عشيق/ أهل/ ابن عم/ مسؤول “المأمور”)، وبشاعة ممارساتها ضد النساء، التي تصل إلى القتل كما حدث مع جليلة، من أقارب زوجها، الذين سلبوها روحها وأثاث منزلها أيضا، أو الدفع إلى الهرب كما في حالة زوجة العمدة؛ وبين القهر الواقع على الرجال، وهو متنوّع بين قهر من سلطة مستبدة كما في نموذج المأمور مع الغجر والجازية على وجه الخصوص، أو قهر الواقع والمرض أو قهر التطرف الديني كما حدث مع الترزي أبانوب، فبعد اكتشاف علاقة الحبّ المحرّمة بينه وبين جليلة «أوسعوه ضربا، وأركبوه حمارا بالمقلوب وطافوا به البلد، ثمّ هجّروه».

وعلى الرغم من الانتهاكات (البدنيّة والنفسيّة) التي تعرّضت لها المرأة من فعل ممارسات السُّلْطة البطريركيّة/ الذكورية، إلا أن الرواية أظهرت شخصية المرأة بصورة أقرب إلى حقيقتها/ واقعها في مثل هذه البيئات، بعيدة عن تلك التصورات الذهنيّة التي دشنتها ممثلات خطاب التحررُّ النّسوي عن المرأة، وهو خطاب أحادي عاكس لشعارات برّاقة كالتحرّر والمساواة، والاستقلال، دون مراعاة لثقافة المجتمع وتكوين شخصياته تبعا لظروفه الخاصّة جدّا.

الشخصيات النسائيّة في الرواية لم تقف سلبيا أمام ما تتعرّض له، أو حتى ما يعوِّق أحلامها، بل قاومت وراوغت بالتحايل على التقاليد التي يفرضها النّظام الأبويّ/ الذكوريّ، بسلطتيْه الاجتماعيّة (زوج، أقارب) والسياسية (المأمور ممثلا لها، وبالمثل العمدة)، فنجد الممرضة فرح، تحايلت على عطب زوجها، في أن يُحقّق حُلْم امتلاء بطنها بثمرة، وكان لها ما أرادت، وبالمثل زوجة العمدة، استطاعت رغم كافة القيود التي يُحاصرها بها زوجها من أن تتحرّر من قيده وإذلاله، فهربت دون أن تدري ما هي عاقبة الهروب، وقد جنت ثمارها – بالسلب – من قبلُ عندما أرادت أن تهرب من بيت أبيها، فأدخلت نفسها في سجن العمدة، وضيق بيته الفسيح الذي لا يختلف عن ضيق غرفتها مع أسرتها الكبيرة العدد.

ونجد جليلة بعلاقتها مع الترزي، مع أنها تعلم نهاية العلاقة، إلا أنها استسلمت دون مقاومة. وبالمثل فالجازياتان الأميرة والغجرية، كلتاهما حقّقتا ما تصبوان إليه، الأولى استطاعت تسهيل فتح تونس، ثم الوصول إلى أبي زيد الهلالي، وعرضت عليه نفسها للمرة الثانية، وعندما رفضها تُمكّن دياب منها مقابل أن يقتل الزناتي خليفة في صفقة غير متوّقعة، والثانية بالحصول على صكِّ عدم التعرُّض لها ولأسرتها من المأمور، بعد أن ساومته بأن تكون دليله في رحلة الصحراء للبحث عن المفقودين.

من زواية أخرى تقدّم الرواية في نموذج هذا الطبيب صورة – مع الأسف – سلبية للمثقف، تُناقض تلك الصُّورة التي دَعا إليها المفكّر الإيطالي جوليان بندا بأن يكون المثقف فاعلا، أو حقيقيّا – بتعبيره – بما يقوم من أدوار في الدفاع عن ثوابت الحق والعدل، وهذا لن يتأتى له إلا بـ”فضح الفساد والدفاع عن المستضعفين وتحدي السُّلطة القائمة”، وما عدا ذلك فهم أشباه مثقفين، تاريخهم ما هو إلا سلسلة من تاريخ “الخيانات المتتالية”. فبطل الرواية طبيب، ومثقف، ومناضل تعرّض لتجربة الاعتقال لحمله أفكارا ثوريّة، كانت سببا رئيسيا في انفصال حبيبته فاتن عنه، بعدما تعرضت للانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية، فتنأى بنفسها وبعائلتها عن تدخلات الشرطة التي لا تنتهي، فتفض الارتباط به، وترتبط بشخص يبدو أنه ينتمي إلى هذه الأجهزة، كملاذ آمن.

تواصل السُّلطة القمعيّة قهرها على بطل الرواية الطبيب عليّ (الذي لا يرد اسمه إلا بعد 200 صفحة من صفحات الرواية الـ282)، فبعد خروجه من المعتقل، تُبعده عن القاهرة، إلى مكان ناءٍ، أشبه بمنفَى إجباري، فترسله للعمل في وحدة صحيّة، بالصعيد، دون تحديد لاسم البلد أو القرية وإن كان يصفها بـ”القرية الكابوس”. فالصعيد حسب تصوّر ضابط أمن الدولة، يُشبه السجن إلا قليلا لأنه “منطقة الإصلاح والتهذيب لكل المشاغبين”.

هذا البطل منذ أن ركب الحافلة المتجهة إلى مكان عمله الجديد، تلازمه نظرة احتقار وسخرية من الأوضاع التي يعيش فيها هؤلاء البشر، وكأنّهم اختاروا هذه الحياة بإرادتهم، فلنتأمّل وصفه للحافلة – التي توصف “بأحلاهم” – وبما بها من أفراد “ما إن يتوقف الأتوبيس حتى تندفع الحيوانات قافزة من النوافذ وينحشر الناس عند الباب… أشمّ رائحة الناس والبيوت وروث البهائم”، هذا ما سينطبع في ذاكرته، ومع الأسف لا تلتقط عدسته – بوصفه الراوي/ الأنا والمهيمن على حركة السرد – في ما بعد إلا ما هو أسوأ، فالحياة صعبة والمواصلات غير آدمية، وفي الكثير منها بدائية.

بطل إشكالي

الصّورة التي رسّخها المؤلف لبطله، هي نموذج لبطل إشكالي – بتعبير لوسيان جولد مان – يقف ضدّ العالم بمفرده، حاملا أفكاره اليسارية لتغيير هذا العالم، فهو معارض للسلطة. منذ أن كان طالبا مشاغبا، لم يترك مظاهرة ولا ندوة أو جريدة حائط دون أن يُشارك فيها، معلنا تمرده وعصيانه أمام الجميع. لكن ما إن توضع هذه الأفكار بعيدا عن الشعارات والمظاهرات، على أرض الواقع، حتى يفشل البطل فشلا ذريعا، فيتحوّل من بطل إشكالي إلى بطل خانع للسلطة بعد تجربة السجن أو المستنقع البائس – حسب وصفه – بعد أن دخله وخرج منه بقرارات عشوائيّة، فصار مدجنا لا يعارضها، ولو أظهر معارضة، فهي مجرد إرضاء للثوري القديم، لا إيمانا بالمعارضة، والوقوف في جبهة صدّ.

تنجح السُّلطة وأجهزتها في أن تجرِّد البطل من أفكاره الثوريّة، وكذلك التمثّل لدور المثقف الحقيقي؛ فيتخلّى عن دوره، باستثناء الدور الوظيفي (كطبيب للوحدة) كأداء واجب، بما يقدّمه من كشف وعلاج للمرضى. ربما كان في بعضها مثل موقف تزوير الانتخابات مضطرا بسبب ورقة الضغط، التي تضغط بها عليه السلطة عبر ممثلها رجل أمن الدولة، فقبل التوقيع على موافقته لاستلام عمله يهدده قائلا “سنعفو عنك مؤقتا، سنرسلك بعيدا، لكن لن تغيب عن أعيننا” ومرة ثانية “لم يكن السجن إلا عقابا هينا، لكن روحك في يدنا الآن”.

انعكاس تجربة الاعتقال وما عاناه فيها (بدنيّا ونفسيّا) والتهديد المبطن بإمكانية العودة إليه من جديد، يظهر أثره مبكرا، فما إن يصل إلى الوحدة، حتى نرى سلبيته تظهر في الكثير من المواقف، فلا يعترض على ما يفعله دسوقي عامل بالوحدة من تحصيله لأجر من المرضى، وأيضا في خوفه من الصقر، بالانصياع لابتزازه ويعطي له دواء “يَعْدل به رأسه”.

لكن المؤسف أن السّلبيّة تتحوّل إلى تواطؤ ومشاركة في الإفساد والقهر حتى لو بطريق غير مباشر، كأن يعمل على تحريك عواطف فرح، ويدفعها إلى أن تدعوه إلى ممارسة الجنس، رغبة – أولا – في اكتشاف جسدها الذي لم تختبره مع ابن عمها (عيسى) الذي لم تتعرف على ملامحه على عكس ما حدث مع الطبيب عندما التقيا في فندق رخيص بالمدينة، وثانيّا لتحقيق رغبتها في أن تكون أمّا، وقد أدركت بحكم عملها كممرضة في الوحدة، عجز زوجها عن تحقيق أمنيتها. وعندما يحدث الحمل، يحرّضها – صراحة – على طلب الطلاق من زوجها، والهرب معه، لبدء حياة جديدة، وما إن يأتي له الزوج (عيسى) طالبا المال للسفر إلى البلدة المجاورة، حتى يجدها فرصة ليتخلص منه، فيمنحه له. وهو ما تكتشفه فرح بعد أن يعود إليها جثة، فتتهمه بقتله.

الرواية تقدّم في نموذج هذا الطبيب صورة سلبية للمثقف، تُناقض تلك الصّورة التي تدعو إلى المثقف فاعلا

صور التواطؤ التي يبدو عليها الطبيب متعدّدة؛ منها ما يأتي في صورة غضّ الطرف عمّا يحدث من انتهاكات وابتزاز من قبل السّلطة ممثلة في (المأمور)، فنراه يقف موقفا سلبيّا إزاء نية المأمور القبض على المعلّم الثوري كإجراء احترازي قبل الاستفتاء. ومن ذلك أيضا موقفه من زوجة العمدة، التي اشتكت له ما تُعانيه من عنف واستبداد الزوج، ورأى بنفسه ما تعرّضتْ له من إصابات جسديّة، علاوة على إصابتها النفسيّة، ومع هذا فلم يُحرّك ساكنا لإنقاذها. ونفس الشيء حدث مع جليلة وأبانوب، فبعدما عَلِمَ بحكاياتهما، ومع إدراكه لحجم الخطر، واحتمالية تعرّض جليلة للعقاب لخرقها نسق الجماعة، وهو ما كان، لم يفعل شيئا يُذْكر. الشيء الوحيد الذي فعله أنه لمـّا شاهد العقاب الذي أنزله أهل القرية بأبانوب بعد اكتشاف العلاقة المحرّمة (دينيّا وأخلاقيّا واجتماعيّا) تدخّل لإنقاذه من بين أيديهم، دون أنْ يُقدّم الحماية الكافية له ولجليلة في ظل أنساق اجتماعيّة لها سلطة القانون.

ذكاء المنسي قنديل، يجعل من بطله الإشكالي المدجّن (بفعل عوامل كثيرة) يُعرِّي هذا الفساد ما دام عاجزا عن علاجه، فإذا كانت أجهزة الدولة قد رفضتْ صوته العالي واشتراكه في المظاهرات وعاقبته مرتيْن؛ الأولى بالاعتقال والثانية بالمنفى، فإنه لا يعدم الحيلة في المقاومة، فتبزغ صورة أخرى للمقاومة، مقاومة بالتعرية وفضح عوار هذه السُّلطة، من خلال هذه المشاهد لواقع القرية المزري اجتماعيّا (الصّراعات العائليّة والدينيّة)، واقتصاديّا (الفقر) وفكريّا في إدانة تامة لتخاذل السلطة (أو الدولة) عن ممارسة أدوارها المنوطة بها، وهو ما آل بمجموعة من الشباب لأن ترضخ لسماسرة المال النخاسين (شيخ العرب)، وتنقاد في طريق مجهول ينتهي بهم في نهاية الرواية إلى أن يكونوا عرضة للجوع والعطش وطعاما لذئاب الصحراء الضارية.

يقدّم المؤلف الراوي عبر نموذج هذه القرية التي هي اقتطاع (أو تمثيل) لـمجتمع أكبر، وما يعجّ بها من مشكلات فساد (محروس) واستغلال (دسوقي) واستبداد (العمدة، المأمور) وانتهاك للأنساق (جليلة وأبانوب) وإقصاء للآخر (الترزي أبانوب) وضعف إنساني (فرح/ عيسى/ جليلة) وشبق وصخب (الجازية وجماعتها)، هذه النماذج بحكاياتهم وما تخفيه من أنساق مضمرة، أشبه بصورة مصغرة لواقع أكبر، هو واقع مصر، وهو يئن تحت صراعات وإهمال وقهر وفساد.

القرية رغم انفصالها عن المركز القاهرة – فعند حدوث الفيضان تنقطع الطرق – إلا أنها تحمل جرثومتها، وفسادها، كما أن شخصياتها ملوّثة بآفات المدينة الكبرى، فالذي لديه القوة يقهر من يدانيه رتبة (العمدة لأفراد القرية – والعمدة لزوجته الشابة). لكن الشيء الأهم وهو ما يلعب عليه المؤلف أو أيديولوجيا المؤلف الضمني، أن هذه الرزايا التي تعجُّ بها القرية، هي نتاج فساد السلطة الأم، سلطة الدولة، بغياب الخدمات عن مثل هذه القرى، وعدم تذكرها إلا أوقات الانتخابات.

عين فاحصة

لا تتوقف الرواية عن هتك غلالة زيف المجتمع، وما يعانيه أفراده من كبت، وقهر لرغبات النفس امتثالا لأعراف وأنساق موروثة، ففرح مجبرة على الزواج من ابن عمها عيسى مع أنه عاطل، كما أنه لم يُرْضِ طموحها، فاضطرت إلى إقامة علاقة مع الطبيب، فهي ذات جانحة للمدينة الكبيرة خشيت أن تدفن أحلامها في القرية، وبالمثل جليلة وعلاقتها بأبانوب، لكن استحالة إتمام الارتباط، في ظل أطماع الأقارب في ما لديها من مال، وكأن الأنساق لا تحمي إلا المصالح الشخصية، فقتل جليلة من قبل أقارب زوجها، جاء طمعا في ما لديها، لا استجابة للعرف.

كما تدين الرواية الخطاب الدينيّ المتناقض، الذي يرفع شعارات الأخوّة والمساواة والمواطنة، وإن كان – في نفس الوقت – يضمر عداء مستترا للأقباط، على نحو ما عرّت حادثة جليلة وأبانوب الشاب الملتحي (في إشارة إلى أيديولوجيته المتشددة)، في مقابل موقف الشيخ عبدالبرّ الذي كشف عن رويّة واتزان، برفضه ما يحدث له، ومطالبة الغاضبين بأن يتوقفوا “توقفوا… إنه من أهل الكتاب”. كما تسخر الرواية من اللعبة السياسيّة برمتها، في مشهد مقتل الرئيس والاستفتاء على نائبه، فالمشهد يدعو إلى العبث والسخرية.

مرّر المؤلف خطابه الروائي بلغة عذبة كعادة مرويات المنسي قنديل؛ إذْ وصلت في بعض أجزاء منها خاصّة الحوارات بين الممرضة فرح والطبيب إلى لغة شاعرية بامتياز، وإن كان ثمة خطاب لغويّ تتحدث به بعض الشخصيات كفرح يفوق وعيها، وما تلقته من تعليم، وبالمثل ما ردّدته زوجة العمدة، فهو خطاب مبني على أيديولوجيا المؤلف الضمني.

السرد على الرغم من التداخلات والتقاطعات بين حياة الطبيب وسجنه وقصة حبّه، مع رصده لمشاكل مرضاه، وما يحدث في القرية، إلا أن ثمّة أجزاء في الخطاب السردي جاءت زائدة، بسبب كثرة التفاصيل على نحو ما روته الجازية عن رحلتها وعلاقتها بأبي زيد الهلالي ودياب، وأيضا التفاصيل المسهبة في وصف الرحلة إلى الصّحراء. فهذه الأحداث غريبة عن الحدث الأصلي، كان الإشارة إليها كافية دون إسهاب، أما موقف عدم ذهاب أهل القرية للانتخابات، ففي الحقيقة هو موقف غريب، حتى ولو كان غيابهم دافعا إلى التزوير الذي تمّ، إلا أن غيابهم في المطلق لا يحدث بالمرة في ظل هذه السلطة وقهرها، بدليل أن الطبيب مارس التزوير وهو لديه قدر من الوعي.