"حدث أبوهريرة قال" رواية أسست للأدب الوجودي وزادت عليه

من هو المسعدي الذي يتخذه التونسيون مقياسا تقاس عليه قيمة البشر؟ هل هو صبي الكتاتيب صغيرا، وتلميذ المدرسة الصادقية يافعا، وخريج السوربون شابا، والنقابي السياسي ناضجا وكهلا؟ أم هو الروائي الذي طار بجناحين عروبي وفرنكفوني.. ورغم ذلك حافظ على توازنه إلى حد الإدهاش، وحيرت روايته “حدّث أبوهريرة قال” عميد الأدب العربي طه حسين وأربكته؟

منذ أيام قليلة، أحيت تونس ذكرى وفاة واحد من ألمع رموزها الثقافية والسياسية والنقابية.. محمود المسعدي (توفي في 11 ديسمبر 2004)، وهو اسم يجثم على طرف لسان كل تونسي، حتى وإن لم يقرأ له شيئا.. يكفي أن يقول لك أي مواطن، أميا كان أو متعلّما، “أنا من بلد محمود المسعدي”، كما يقول المصري “أنا من بلد نجيب محفوظ”، أو يقول اللبناني “أنا من بلد جبران خليل جبران”.

من تحسب نفسك؟

محمود المسعدي، في تونس، ليس مجرد كاتب بل اسم قد تسمعه يتردد على لسان متخاصمين في حانة بقول أحدهم للثاني “من تحسب نفسك؟.. محمود المسعدي؟”.

قد يبدو الأمر مستغربا لدى أهالي المشرق العربي، ويعتبرون الأمر انغلاقا تونسيا مبالغا فيه حول كتّاب لم يولهم المشارقة حق قدرهم من القراءة والاهتمام.. إلى درجة التصادم واحتدام السجال الفكري، لكن اسم محمود المسعدي حاضر في كل النوادي والحلقات الثقافية، وحتى المقاهي والأزقة والشوارع.

ربما يعود هذا التعصب التونسي المبالغ فيه إلى كاتبهم الذي غادر منذ عقد ونصف العقد (1911 – 2004) إلى كون المسعدي قد ربى وتربت على مؤلفاته أجيال، وظلت مؤلفاته مبرمجة في المقررات الأدبية لتلاميذ الباكالوريا (الثانوية العامة).. وما أدراك ما الباكالوريا في تونس التي يضرب بها المثل في الصعوبة والوعورة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

محمود المسعدي، وقبل أن يشغل مناصب في وزارات الثقافة والتربية والتعليم، ورئيسا للبرلمان، هو أديب ومفكر تونسي، قال عنه الروائي السوداني الراحل الطيب صالح إن “نوبل خسرته حين لم تمنحه جائزتها”، وكتب عنه عميد الأدب العربي طه حسين أنه “شخص محير ومربك في كتاباته إلى حد بعيد”.

كان ذلك في ثلاثينات وأربعينات وخمسينات القرن الماضي أي قبل طلوع نجوم الأدب الوجودي من أمثال ألبير كامو، جان بول سارتر، أندريه جيد، وأندريه مالرو.. “الوجودية أسلمت وتعربت على يد المسعدي” على حد تعبير طه حسين، لكن الأمر مازال يحتاج إلى بحث وتمحيص وتحقيق.

الرجل الذي ولد في بلدة تازركة من محافظة نابل في تونس، وبدأ تعليمه في كتّاب القرية حيث أتم حفظ القرآن قبل أن يبدأ مرحلة التعليم الابتدائي في مدينة قربة، أهدى كتابه في الصفحة الأولى بالعبارة التالية “إلى والدي رحمه الله الذي رتلت معه صباي على أنغام القرآن وترجيع الحديث، مما لم أكن أفهمه طفلا، لكني صغت منه لحن صبا.. وتعلمت منه على أن الوجود الكريم مغامرة طهارة.. وفوق ذلك كله، علمني بإيمانه سبيل إيماني”.

مناضل نقابي

أتم محمود المسعدي الدراسة الثانوية في المعهد الصادقي عام 1933. وفي العام نفسه، التحق بكلية الآداب بجامعة السوربون الباريسية ليدرس اللغة العربية وآدابها. وتخرج فيها عام 1936، وشرع في إعداد رسالته الأولى “مدرسة أبي نواس الشعرية”، ورسالته الثانية حول “الإيقاع في السجع العربي”، إلا أن الحرب العالمية الثانية قد حالت دون إتمامهما. ونشرت الثانية، لاحقا، بالعربية والفرنسية. وقام المسعدي بالتدريس الجامعي في كل من تونس وفرنسا.

هكذا يبدأ الكبار مسيرتهم، خصوصا حين لم يغفل عن انخراطه في الحياة السياسية، وبلاده ترزح تحت نير الاستعمار، حيث تولى مسؤولية شؤون التعليم في حركة الاستقلال الوطني التي التحق بها، كما لعب دورا قياديا في العمل النقابي للمعلمين. وبعد الاستقلال عام 1956، تولى المسعدي وزارة التربية، حيث أسس الجامعة التونسية. وقبلها، كان قد تمكن من إقرار مجانية التعليم لكل طفل تونسي. وفي 1976، تولى المسعدي وزارة الشؤون الثقافية.

وقبل أن ينهي حياته السياسية كرئيس مجلس النواب وبالإضافة إلى تلك المسؤوليات، كان للكاتب نشاط وافر في منظمتي اليونسكو والأليكسو ومجمع اللغة العربية في الأردن. وكذلك أشرف على مجلة “المباحث” عام 1944، ثم على مجلة “الحياة الثقافية” عام 1975.

هنا يمكن لمن لا يعرف محمود المسعدي، أن يأخذ “فكرة” عن حياته التي امتدت إلى ما يقارب القرن من الزمن، وذكرته أهم منظمة نقابية في تونس (الاتحاد العام التونسي للشغل)، الأسبوع الماضي، بقولها كان الكاتب والمفكر محمود المسعدي واحدا من أبرز القياديين في الحركة النقابية التونسية حيث تحمل مسؤولية قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل مباشرة بعد اغتيال الزعيم الخالد والمؤسس فرحات حشاد حتى انعقاد مؤتمر يوليو 1954 وانتخاب أحمد بن صالح أمينا عاما.

وأضاف بيان المنظمة العمالية التونسية الشهيرة “كانت خلافة محمود المسعدي للزعيم فرحات حشاد تعبيرا عن بروز طبقة جديدة من النقابيين هي طبقة الموظفين التي ستلعب بعد ذلك دورا كبيرا في بناء الدولة المستقلة والحديثة”.

يجب ألا يسرقنا الحديث عن حياة المسعدي، التي ما كان لها أن تحتل تلك المكانة لولا كتابه “حدث أبوهريرة قال”، الرواية التي أمنت له مكانة بارزة، محليا وعربيا وعالميا.

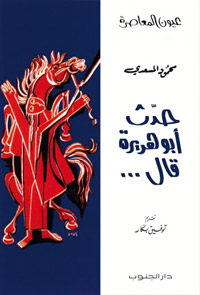

كتب المسعدي الرواية عام 1939، ورغم ذلك لم تأخذ طريقها للنشر إلا في العام 1973. من مطلع الفصل الأول، المسمى بـ”حديث البعث الأول”، يناقش المسعدي رحلة شخصية تقليدية نحو الخروج من المعتاد والتقليدي، وبث فيها الكاتب أفكاره الفلسفية الوجودية من خلال البطل أبوهريرة (ليس الصحابي المعروف كما قد يتبادر للأذهان)، وذلك معتمدا على لغة قادمة من القرن الرابع الهجري، إمعانا في التأصيل و”إعادة التأصيل” للفكر الوجودي العربي. اعتبر شيخ النقاد التونسيين وعرّابهم، توفيق بكار، الرواية أهم مغامرة روائية في القرن الماضي.

احتار الدارسون في تصنيف الرواية، نسبها بعضهم إلى الأقصوصة تارة وإلى الحديث الأدبي تارة أخرى، لكن ما كتبه المسعدي كان مدهشا إلى درجة الإعجاز، لغة وأسلوبا وصورا ومقاربات.. كيف للغة العربية أن تتفوق على نفسها، وتقارع أهم القضايا الوجودية بصياغة قرآنية تشبه ما نزل في الكتاب من حيث المضمون لكنها تشذ عليه وقد تخالفه في القراءة والتفسير؟

أعظم من الحياة

قال بكار في تقديمه للرواية ضمن سلسلة “عيون المعاصرة” التي أثبتت نجوميتها العربية “أبوهريرة، خطر على اطمئنانك.. يستنطقك بلا رحمة عن كل ما يمس وجودك من موت وحياة وحب وولادة”.

هي مجموعة مغامرات يخوضها أبوهريرة في تجربته مع الجسد كتلك التي خاضها مع “ريحانة” وذهب فيها مع الجسد نحو أقصاه، إلى أن لفظه ثم رحل نحو “ظلمة” فتقيأها بدورها حين وجدها روحا دون جسد.. وبين التجربتين، عاش أبوهريرة كل ما يخطر على إنسان معايشته كتجربة “الجماعة” المتمثلة في التحزب والانتصار للعمل ضمن “القطعان”، ومع ذلك هجرها نحو “الحديث الواحد” أي تلك التجربة التوحدية والمغالية في الالتصاق بالنفس، إلا أن بطل المسعدي وجدها قاسية وبلا جدوى.

واصل أبوهريرة مغامرته في الرواية نحو ما لا يمكن أن يتوقعه القارئ. إيمان إلى حد التكفير والتعصب، وإلحاد إلى حد الجهل والنكران.. وما بينهما الكثير من الشطط والسؤال والتردد.. وتنبيه القارئ إلى شيء اسمه “اللاجدوى”.

عاشر أبوهريرة في رواية المسعدي الصعاليك والأفاضل والأوغاد والنبلاء والمؤمنين والملحدين، مارس كل أنواع الفضيلة والفاحشة ثم انتصر للعبث حين ألقى بنفسه من فوق صهوة جواده قائلا على لسان الراوي “وتسمع ضجة كأنها مأدبة شياطين.. رحم الله أبا هريرة.. لقد كان أعظم من الحياة”.

لم يشهد تاريخ الأدب الوجودي العربي في قديمه وحديثه رواية أكثر عمقا وإدهاشا من “حدث أبوهريرة قال”، وذلك بسبب تأصيلها للغة أهلها، وذهابها بعيدا نحو الإدهاش، فكأنما هي قادمة من القرن الرابع الهجري بل إنها كذلك في ظاهر متنها الحكائي ثم إنها تنضح أسئلة تنتمي إلى العصر وتتجاوز نحو الاستشراف في أحيان كثيرة.

محمود المسعدي، صبي الكتاتيب صغيرا، تلميذ المدرسة الصادقية يافعا، وخريج السوربون الفرنسية شابا، والنقابي السياسي ناضجا وكهلا، استطاع أن يحقق المعادلة المستحيلة لدى شخص أراد أن يطير بجناحين عروبي وفرنكفوني.. وحافظ على توازنه إلى حد الإدهاش.

خطوة مهمة أقدم عليها معهد العالم العربي في باريس المدة الأخيرة وهي ترجمة وطباعة ونشر مشروع “مئة كتاب وكتاب” في إطار تعريف القارئ الفرنسي بالأدب العربي، وكان على رأس هذه القائمة كتاب “حدث أبوهريرة قال” لمحمود المسعدي الذي، وإن كان لا تعنيه هذه الحركة في شيء باعتباره عاش وكتب في باريس، وبلغتها، قبل إنشاء هذا المعهد، إلا أن التذكّر يبقى أهم من الجحود لرجل عالي القامة وشاهق الموهبة.

شيء يشبه الأسطورة

مَنْ من بين العرب اليوم يتخيل كاتبا ألّف جلّ أعماله بين العامين 1939 و1947 وكشف عن توليف مدهش بين مرجعيتين هما المدرسة القرآنية والمدرسة الفرنسية؟ وكيف لشخص أن يحفظ في كتاباته ألق المتنبي وعبقرية موليير، دون أن يقع في “خلط الزيت بالماء”؟

مؤلفات المسعدي ليست كثيرة، فهي برأي محبيه “مقلة” وتشبه ما كتبه صديقه السوداني الطيب صالح، فالبركة ليست بالكثرة على كل حال:

“حدث أبوهريرة قال” (1939، وطبع العمل كاملا عام 1973)، الترجمة الألمانية صدرت في 2009.

“السد” (1940، وطبع العمل كاملا عام 1955)، الترجمة الألمانية نشرت في أكتوبر 2007.

“مولد النسيان” التي نشرت للمرة الأولى عام 1945، وترجمت إلى الفرنسية (1993) والهولندية (1995). الترجمة الألمانية صدرت في مارس 2008.

“تأصيلا لكيان” الذي جمع فيه شتات كتاباته الأدبية والفكرية طوال حياته.

“من أيام عمران” نشرت بالألمانية مع “المسافر” و”السندباد والطّهارة” في أكتوبر 2012.

ومثل الأسطورة، توشك قصّة ظهور “حدث أبوهريرة قال” التي وصفها بكار بـ”أعجب ما كتب العرب”، أن تكون نسج خيال لا يقع إلا في نادر الدهر. فقد صاغها صاحبُها، محمود المسعدي، قبيل نهاية 1939، بعد أن دَفعته بوادر الحرب العالمية الثانية إلى تَرك باريس سنة 1936، إثر حصوله على الأستاذية في أروقة السوربون، ولكنه عاد إليها، على الأغلب، في يونيو 1939 لمناقشة أطروحة الدراسات العليا. وكان وقتها قد أتم نصّ أبي هريرة، “وُرَيقات لا يتعدّى عددها المئة. أودع مخطوطه صديقا له يُدعى الحبيب فرحات، من رفاق الدراسة. والتمس منه النّظر في أمر طبعه بلبنان”. وحين استولت “جحافل من الـمُصفّحات الألمانية”، ارتبك الناس ورغبوا في النجاة بأنفسهم. فوضعت فرنسا، بعد موافقة السلطات المحتلة، باخرة “مرسيليا” تحت تصرّف الرعايا العرب توصلهم إلى شمال أفريقيا.

قرّر الحبيب فرحات الرجوع إلى تونس. وفي طريق عودته، التقى بالطالب اللبناني خليل الجرّ (1913 – 1987).

هناك طفق خليل ينشد شعرا له بالفرنسية. فلما أحسّ منه الحبيب “سعة اطّلاع وحساسية نَفس” أودعه مخطوط “حدث أبوهريرة قال”، راجيا منه الحرص عليه “حرصه على إنسان العين”، لأنه يخشى، إنْ هو حمله معه في الباخرة، أن يلحقه التلف إن هاجمتها “الغواصات الألمانية” أو تعرضت لبعض الألغام المزروعة في عرض البحار. امتطاها فرحات وفي قلبه حسرات على أبي هريرة.

وفي بيروت، كان المثقف الشاب يقرأ “حدث أبوهريرة قال” حين يختلي إلى نفسه، ويتلو منه صفحات أمام من يزوره من “أهل الأدب والفكر”، من بلده ومن الزائرين. فأجمعوا كلهم على تقدير الأثر على روعة “أسلوبه الذي فيه شيء من الإعجاز”.

ويؤكد الموثقون من عشاق أدب المسعدي، أنه، وفي سنة 1962، أي بعد مضي اثنتين وعشرين سنة، قُدّر لخليل الجرّ الاجتماع بعلي إدريس، وهو باحث تونسي، زار لبنان في “حاجة” له. صدفةٌ أخرى لا يُعرفُ لها معنى أو سابق ترتيب. فَقَصّ عليه قصة المخطوط ووضعه بين يديه. فعرف الضيفُ التونسي للتوّ خطّ محمود المسعدي وأسلوبه، وقد صار حينها يشغل منصب “كاتب دولة للتربية والتعليم العالي”. فما كان منه إلا أن اتّصل به فأكّد نسبةَ الـمخطوط إليه.

ومن أشد المفارقات إيلاما أنّ خليل الجرّ الذي حافظ على المخطوط شهد مأساة في أيامه الأخيرة، حين احترقت مَكتبتُه الخاصة أثناء الحرب اللبنانية، بفعل قذائف طائشة. كأنّ القدر أراد أن يثأر من مُكابرة أبي هريرة وصموده، حين أحرق مكتبةَ الرجل الذي حفظ أوراقَه وصان أسراره طيلة عقديْن. أتت نارُ الحرب بِويلاتها على ما فيها من مجلدات، وهذا قد يهون، وعلى مخطوطِ مَشروع العمر، وهذا من فواجع الدهر.

رقد الأثَرُ مجددا بين رفوف الوزير التونسي الشاب عشر سنوات أُخر، حتى كان خريف 1972، فأصدر منه الطبعة الأولى، عن “الدار التونسية للنشر”، مع مقدّمة وتذييل برسالتين ترويان قصة الكتاب. وفي هذه النسخة أضاف المسعدي فصلا بعنوان “حديث الجماعة والوحشة”، كتبه وقتها، بشهادة توفيق بكار، وهو قريب إلى المؤلف.

ويقول الموثقون لأدب المسعدي إن الأخير أصدر بعضا من تلك الأحاديث، وهي من فصول الكتاب، سنة 1944 وسنة 1956 ربما من المسودات التي بقيت عنده، أو من ورقات استنسخها بمحض المصادفة والاتفاق، بحسب شهادة محمود طرشونة، أحد أكبر المتخصصين في أدب المسعدي.