تحولات الواقع في مرآة الرواية العربية

عادة ما يُنظر إلى الرواية باعتبارها مرآة للحياة، ما يعني أنها الشكل الفني الأقدر على التعبير عن حياة الإنسان، بغموضها وتعقيدها وتشابك علاقاتها التي لا تنفك تأتي في صور جديدة أكثر تعقيدا؛ فباستطاعة الرواية أن تعبِّر بدقة عن عواطف الناس، عن أفكارهم، وعن رؤاهم للحياة بأزماتها وتساؤلاتها التي لا تفتأ تحاصرهم، وتؤرق تجاربهم على الأرض.

ثمة سبب منطقي لمواصلة الرواية تسيُّدها على صنوف الأدب، هو قدرتها على عكس الصورة الأدق لحياة الإنسان، كما طبيعتها المرنة التي تسمح لها بالتحوُّر والتشكّل، كلما اختلف شكل الحياة التي تعكسه.

ويبدأ أغلب المؤرخين تأريخهم لفن الرواية من القرن السابع عشر، حيث شهِد هذا القرن ظهور عدد من أشكال الكتابة النثرية في إيطاليا وفرنسا، قبل أن تلحق بها في القرن الثامن عشر عدة إصدارات لاقت انتشارا مذهلا في إنجلترا، بين أفراد الطبقة الوسطى التي أخذت تنمو وتكتسب قوة شرائية مع تحسُّن أحوالها الاقتصادية.

أما تطور الطباعة وانتشارها في ربوع أوروبا، فقد أتاحا رواج الكتب بأسعار أكثر تناسبا مع قدرة العامة، بينما يُشير آخرون لتاريخ صدور “دون كيخوت دي لا مانشا”، الرواية الأيقونية للكاتب الإسباني ميجيل دي سيرفانتس، باعتباره شرارة ظهور الرواية كفن سردي ذي ملامح خاصة.

بينما يذهب البعض بعيدا في تتبُّع جذور الرواية، فيوغل صوب الشرق الأقصى ويلتقط الرواية التي كتبَتها إحدى الوصيفات في البلاط الإمبراطوري الياباني وتُدعى موراساكي شيكيبو، والتي عنونَتها “حكاية غِنجي”، فيعتبرها التجربة الأقدم في كتابة الرواية.

الشاهد هنا أن الرواية فن سردي موغل في القِدَم، قد رافق الإنسان طويلا خلال المرحلة الأكثر تعقيدا من مراحل حضارته، لزمن يتجاوز في تقدير البعض ألف سنةٍ من تاريخ الحضارة.

مرونة في البناء

لطالما تفكَّر المختصون في العلوم الإنسانية في مسألة تسيُّد الرواية، وفي الخواص التي رجَّحَت كفَّتها أمام سائر فنون الأدب، من حيث قدرتها على تصوير حياة البشر والتعبير عنها، فذهب البعض في تفسير السيادة بطبيعة الخطاب الروائي، فالرواية تتوجَّه إلى القارئ الفرد عوضا عن جمهور المتلقّين، بينما تُخاطِب الأشعار الملحمية والملاحم الشعبية والمسرحيات الشعرية جَمعا من الحضور، ما جعل الرواية تخطُّ لنفسها مسارا مغايرا لسائر فنون الحكي، حتى الحديث منها مثل الأوبرا والمسرح والفيلم السينمائي.

ثمة خاصية أخرى تُميِّز الرواية، وقد تكون أكثر أهمية من مخاطبة القارئ الفرد، هي قدرتها على مُسايرة الزمن وتحوُّلاته، واتخاذ أشكال جديدة أقدر على التعبير عن طبيعة الحياة المتغيِّرة باستمرار؛ فليس ثمة قالب ثابت للكتابة الروائية، ولا وجود لبناء نموذجي تتفق عليه نماذج الرواية الأكثر شهرة؛ بل إن الرواية مرِنةٌ مرونة الصلصال، مرونة الطين الذي تتشكَّل منه الحياة، فالرواية هي الحياة في صورتها النثرية لو شئنا المقاربة؛ ولأجل هذه الصفة بالتحديد، تستطيع الرواية أن تستمر ما بقي الإنسان على الأرض، متخذة أشكالا تتجدَّد باستمرار ويصعُب توقُّعها قبل ظهورها.

بقليل من التأمُّل في ما طرأ على الكتابة الروائية من تطوُّر وتجديد، يمكننا التنصُّت على الحوار الدائر باستمرار بين الرواية والحياة، فقد انعكسَت التحوُّلات التي شهدَتها الحياة بوضوح على الكتابة الروائية، بدءا من الأفكار التي تُعالجها الروايات، مرورا بأساليب السرد وطريقة البناء، وليس انتهاء بصِيَغ الحوار والتفاعل بين الشخصيات.

وبالنظر إلى ما شهِده ربع القرن الأخير من تحوُّلات غير مسبوقة في طبيعة الحياة، نجد أن الرواية عكسَت تلك المتغيرات بطرائقها الفنية وحِيَلها السردية.

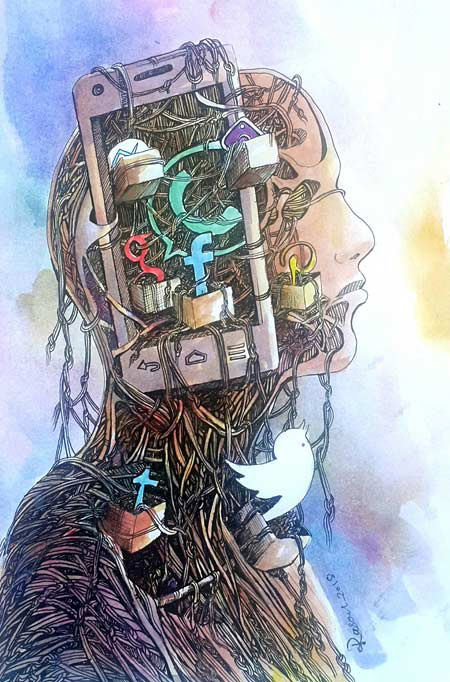

والتحول الأكبر هو سيادة شبكة الإنترنت على العالم وتوغُّلها في جميع تفاصيل الحياة الإنسانية، وهيمنتها التامة على سبل التواصل بين الناس، دون تفريق يُراعي التمايُز بين المجتمعات، ولا إبطاء يضع في الاعتبار أجيالا لا يمكنها اللَّحاق بالتطورات.

وقد سبقت الرواية الغربية كما تفعل دائما، فعكسَت هذه التحولات عبر بِنى روائية مُستحدثة، حيث ظهرت روايات بأكملها تعتمد في بنائها على وسائط التواصل الحديثة، مثلما فعل الكاتب النمساوي دانيل غلاتاور في روايته “نسيم الصِّبا”، والتي بناها بالكامل على هيئة رسائل بريد إلكتروني تروح وتجيء بين بطلَي الرواية، ليتعرَّف القارئ عبر هذه الرسائل على عالم الرواية وطبائع الشخصيات، ومنها تتكشَّف أيضا حبكة الرواية من البداية إلى النهاية.

إنها الحياة وقد انتقلَت بجُملتها إلى صناديق الوارد والصادر في البريد الإلكتروني، فصار حتما عليها أن تنقل المشاعر، فتحبسها تارة أو تبوح بها طبقا لمقتضى الحال، دون الحاجة إلى تواصل فعليّ بين الشخصيات؛ ألا تُقارِب هذه الطريقة المبتكَرة في البناء حياتَنا المعاصرة على نحو دقيق؟

الرواية ومواقع التواصل

لم تتأخَّر الرواية العربية في اللحاق بالركْب، فتوالَت النصوص التي تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتعبير الفني، وتبني عوالمها طبقا لقواعد العالم الافتراضي، الذي صار البشر يعيشون بداخله حيوات كاملة لا ينقصها جِدٌّ ولا هزل.

أصدر الأديب المصري إبراهيم عبدالمجيد رواية في العام 2009، عنوانها “في كل أسبوع يوم جمعة”، وفيها قدَّم رؤيته حول العالم الافتراضي، الذي أخذ يلتهم حياتنا ويسيطر عليها طبقا لمقتضياته الخاصة، فصار فضاء ليس فقط للتعارف والأخذ والرد، للإفصاح عن تشوُّهات نفسية ورغبات جنسية مكبوتة.

قدَّم عبدالمجيد ذلك عبر قصة شابة تُنشئ مدونة إلكترونية، تستقبل عليها الأعضاء والمشاركات خلال يوم الجمعة من كل أسبوع، بحيث تتراكم لديها المعلومات حول الأعضاء الذكور، فتشرع في اصطيادهم عبر بريدٍ إلكتروني وهمي، حتى تدفع بأحدهم ليقتل زوجها المريض بمتلازمة داون.

عبر هذه القصة الإطارية صنع عبدالمجيد مرآة لعالمه؛ بأسمائه المنتحَلة وأقنعته الزائفة، بهوَس الهزل والجنس والقتل، بتياراته المتلاطمة وأفكاره المتراوحة في كل اتجاه؛ هكذا يزحف العالم الافتراضي فوق عالمنا، ومثلما انعكس على تفاصيل الحياة والعلاقات بين الناس، انعكس أيضا على بِنية الرواية وطريقة سردها ورسم شخوصها، إذ يتم تقديم الشخصيات عبر قائمة من المعلومات التعريفية الموجَزة، والمصحوبة برسمة مؤطَّرة كأنها صورة الشخصية.

كما تأثر أسلوب السرد واللغة المستخدمة بطبيعة العالم الافتراضي، إذ يوحي السرد بالتفكّك والحوار بالارتجاليَّة، على نحو يبدو مقصودا من الكاتب الكبير.

في روايته “حارس الفيسبوك”، يعكس الكاتب المصري شريف صالح صورة كابوسيَّة للعالم الافتراضي، إذ تنهار دفاعات موقع فيسبوك نتيجة خلل تقنيّ، فتشرع الفايروسات الإلكترونية في مهاجمة حسابات المستخدِمين وانتهاك خصوصياتهم؛ اثنتا عشرة ساعة من الخراب والدمار الشامل تجتاح الكوكب الأزرق؛ يوم قيامة افتراضي كما يُسمّيه المستخدمون، تنهار خلاله الأسوار وتنكشف الأسرار، فيصير البشر عرايا من أقنعتهم الزائفة، ألبومات صورهم معروضة على الملأ، ومحادثاتهم الشخصية مخترَقة بضغطة زر؛ هكذا يصير العالم حين يضع البشر حيواتهم تحت رحمة فيسبوك، تلك القوة المهيمنة على العالم الجديد.

لا يكتفي صالح باستعارة مفردات عالم فيسبوك الافتراضي، وعكس طبيعته الهشة الزائفة عبر صفحات روايته، بل إنه يتجاوز ذلك ويبتكر بناء روائيّا مختلفا يعكس شكل العالم الافتراضي، فيصير مرآة له.

تبدأ فصول الرواية من الفصل الأخير: الفصل 36، وتمضي في تتابع عكسيّ يتراجع حتى الفصل الأول؛ إنها محاكاة بِنيوية لما يحدث في العالم الافتراضي، إذ يُطالع مستخدِم موقع فيسبوك آخر المنشورات أولا، ثم يتصفح الأقدم فالأقدم بنفس الترتيب المعكوس. كما نتعرَّف إلى شخصيات الرواية عبر شذرات متفرقة من حيواتهم، ومن خلال منشورات موجَزة قاموا بكتابتها قبل انهيار عالمهم؛ أليس ثمة محاكاة هنا بين طريقة السرد ورسم الشخصيات، وبين ما يحدث فعلا في العالم الافتراضي؟

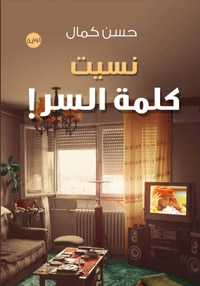

كلمة سر ومفتاح للحياة

أما الكاتب المصري حسن كمال، فقد دخل مضمار التجديد في بِنية الرواية بتجربته الطموحة “نسيت كلمة السر”، تلك الرواية التي استعار في بنائها العديدَ من مكونات فيسبوك، ليصنع منها نصّا مُحكَما يعكس الطبيعة المغايرة للحياة والعلاقات، إثر هيمنة العالم الافتراضي على العالم الواقعي.

تسرد الرواية المستوحاة من حياة بطل رياضي حقيقي، حكاية لاعب مصري ذائع الصيت في رياضة التايكوندو، أصيب بمرض التصلُّب المتعدِّد أثناء ممارسته الرياضة ومنافسته على بطولة العالم، لكنه استمر يُحقق البطولات غير المسبوقة كلاعب وكمدرِّب أيضا لمنتخب التايكوندو، قبل أن يخوض غمار المال والأعمال والسُّلطة الممتزجة بنكهة الرياضة. ورغم ذلك انتهى به الحال مُقعدا فوق كرسي متحرك، يُشاهد العالم من محبسه الصغير، لا يؤثر فيه ولا يتأثَّر به.

استفاد كمال من معطَيات العالم الافتراضي في بناء الرواية، فجعل من مفردات فيسبوك وأدواته التي يُتيحها للمستخدمين، جسورا يعبر بها إلى الأماكن والأحداث والمحطات الهامة في رحلة البطل؛ فمثلا، ينطلق السرد من صورة يُشاركها أحد أصدقائه على فيسبوك، تعود به إلى واقعةٍ حدثَت في كوريا الجنوبية.

يبدأ الفصل بعنوان على غرار إشعارات فيسبوك “جونج كيم أشار إليك في صورة، ومنها ينتقل إلى حدث آخر بإشعار جديد: عمر قام بمشاركة فيديو”. وهكذا توظِّف الرواية إشعارات فيسبوك ومفرداته، مثل “الذكريات، الأصدقاء، المناسبات، صندوق الرسائل، الاهتمامات، الملاحظات، صورة الغلاف” في عَنْوَنة الفصول، والتنقل بين ذكرى وأخرى ترسم حياة البطل وعلاقاته واختياراته الصعبة.

وصولا إلى الفصل الأخير “أدخل كلمة السر”، وفيه يستعيد البطل جزءا من سعادته ومن شعوره المفتقَد بالبطولة، فيما يتابع بطلة جديدة ساهم في صناعتها وتعليمها فنون اللعبة، وهي تحقق انتصارا مُدويا أمام أنظار العالم.

البطل هنا ليس فقط الرياضي المقعَد، الذي يجتر ذكرياته أمام حائط أزرق مُستجيبا لإشعارات الآخرين، بل إنه الإنسان العاجز المكبَّل، المحاصَر بداخل رُقعته الواقعية الضيقة، والذي لا تربطه بالعالم المحيط غير رسائل إلكترونية وإشعارات افتراضية، ومناسبات وأصدقاء لا يتجاوز حضورُهم حدودَ الجدران الزرقاء؛ مثلُ هذا الإنسان يمثِّلنا جميعا لو أردنا الدقة.

لذلك تبدو الرواية ليست صندوقا للدنيا، يعرض الحكايات المكرّرة، ويُدوِّرها بداخل حيِّز مغلق محدَّد الحواف؛ بل إنها مرآةٌ تعكس العالم المتغيِّر باستمرار، تستجيب لتحولاته، وتتأمل تجربة الإنسان على ضوء مُستجداته.

والرواية العربية ليست بعيدة أبدا عن المضمار، فها هي تجدِّد دماءها وتُغيّر جلدها لتصير أقدر على التعبير عن عالم البشر، ما يجعلنا مطمئنين لاستمرار الرواية برفقة الإنسان عبر رحلته الفريدة في هذا العالم، لتكشف عواطفه، وتعبر بدأب عن أفكاره ورؤيته.