تجارب المسرحيين العراقيين في المهجر.. جسر تواصل بين ثقافتين

منذ ما يزيد على ثلاثة عقود عُرف عن المسرحيين العراقيين المغتربين، مهاجرين ولاجئين، أنهم الأكثر حضورا خارج بلدهم في الحراك المسرحي، مقارنة بنظرائهم المسرحيين العرب. ولم يقتصر حضورهم على ممارستهم للعمل المسرحي في جغرافيات عربية وأوروبية فحسب، بل امتد إلى أستراليا وأميركا الشمالية ونيوزلندا، بالرغم من المصاعب التي واجهها معظمهم، ولا يزال يواجهها في تمويل تجاربه المسرحية.

لكنّ عددا من هؤلاء المسرحيين استطاع التغلب على المصاعب، وحقّق نجاحات شهد لها وكتب عنها نقاد ومسرحيون مرموقون في أوروبا، مثل المخرج والكاتب والروائي حازم كمال الدين، المخرج والباحث قاسم بياتلي، المخرج والممثل شامال عمر وزوجته الممثلة نيكار حسيب، المخرج فاضل الجاف، المخرج والممثل والكاتب كريم رشيد، والمخرج والممثل رسول الصغير. إلاّ أنني سأكتفي في هذا المقال بتسليط الضوء على بعض الذين تميزوا منهم بخصوصية منهجية في توجههم وتجاربهم.

أبدأ بحازم كمال الدين، الذي غادر العراق عام 1979، ودرس العلوم المسرحية في جامعة لوفان البلجيكية، وعِلْمَ الحركة في معهد مسرح الحركة بقيادة يان لوتس ليصبح بعد نيله شهادة الدكتوراه مدرسا في المعهد نفسه، كما درّس في جامعتي كانت وأنتورب، وأسّس “محترف صحراء 93 المسرحي” في مدينة أنتورب ببلجيكا، وأنتج من خلاله أكثر من خمس عشرة مسرحية معظمها من تأليفه وإخراجه، وأعد بعضها عن نصوص لكتاب آخرين، وهو حاليا مدير لـ”جماعة مسرح الصبار” البلجيكية.

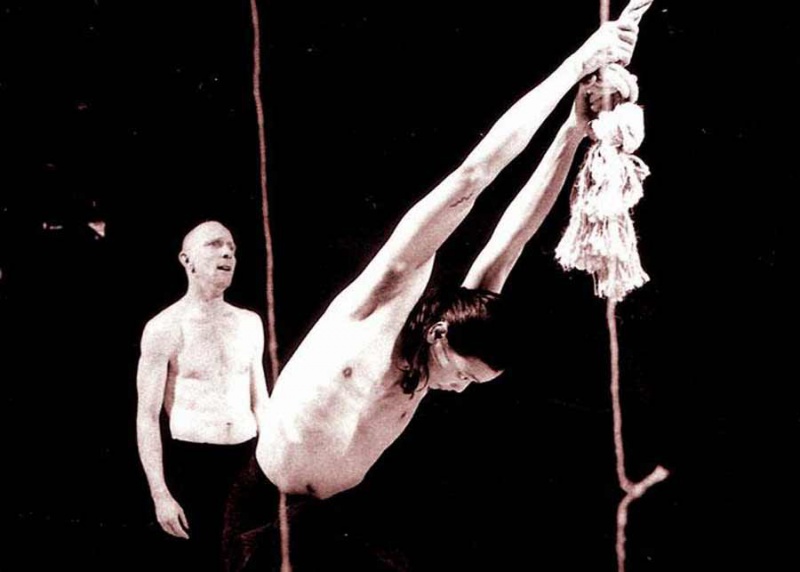

وقد اعتمد كمال الدين “المعاناة” أسلوبا في التمارين وبناء العرض المسرحي، مركّزا في عمله مع أعضاء المحترف على البحث الداخلي – العودة إلى الذات – وصولا إلى مركز الطاقة في الممثل، حيث يقضي فترة طويلة في تمارين متنوعة تحثّ الممثل على ملامسة ذلك المركز، وعندما يعثر عليه أو يشعر به يبدأ بالتعامل مع أدوات أخرى لتقويته ودفعه إلى الحضور المجسَّد، وربطه بعلاقة مع ما هو خارج عن ذاته، وهي علاقة شرطها الأساسي التعرية – كشف الذات – وملامحها الامتداد والتواصل والمجابهة. وكان للطقوس أو حلقات الذكر الصوفية (احتفالات المولوية التي تشتهر بالرقص الدائري)، ومزاوجتها مع الطقوس اليابانية (البوتو) تأثير واضح على تجاربه.

سنّ المحترف في أغلب تجاربه تقليدا يقوم على دعوة مسرحيّ أوروبي كبير، كتحضير ضروري للعمل المسرحي الذي يُقدَّم لاحقا، ففي مسرحية “ساعات الصفر” دعا توني دو ماير (جماعة مايرخولد، البيوميكانيك)، وفي مسرحية “عين البلح” استقدم لودو فان باسل (جماعة أتيان دوكرو، المسرح الجسدي)، أما في مسرحية “رأس المملوك جابر” فقد استضاف ميناكو سيكي (جماعة هيجيكاتا، مسرح البوتو)، وفي مسرحية “عاصفة من اللوحات” دعا رينا ميريسكا (جماعة جروتوفسكي، مسرح الينابيع).

أما قاسم بياتلي فقد استقر في إيطاليا، وحصل على الدكتوراه في مجال “الدراماتورج”، وأسّس عام 1984 فرقته المسرحية “مسرح الأركان”، التي تضم فنانين إيطاليين محترفين، وأخرج لها أكثر من 12 عرضا مسرحيا. لكنه لم يقتصر في عمله على الإخراج فقط، بل أنجز نوعا من البحث والتنقيب “المختبري” الطويل في مجال “فن الممثل”، وتمخض عن ذلك توجه عملي – نظري خاص أسماه بـ”المسرح الوسيط”، واهتم بإشكاليات التربية “البيداغوجية” الفنية للممثل في مجال “الإعداد والتكوين” للممثل – الراقص في المسرح الدرامي.

وتأثر بياتلي بمسرح الأودن في إيطاليا، وتجارب يوجين باربا في النرويج، والمسرحي الأميركي يوجين أونيل، وحاول المزاوجة في أعماله بين الواقعية والرمزية. وفي شهادته عن بياتلي يقول البروفيسور غالو أستاذ الدراسات المسرحية في جامعة بولونيا إنه أنجز عملا خارقا للعادة بتأسيسه جسر تواصل بين المسرح الغربي وبين الموروث الشرقي.

وأسّس شامال عمر وزوجته نيكار حسيب في فيينا عام 1998 مختبر مسرح لالش، وقدّما من خلاله عروضا عديدة في المدن النمساوية، وفي ألمانيا وهولندا والدنمارك وسويسرا وبريطانيا. وتمكنا بعد عامين من تحويل المختبر إلى مركز للبحث المسرحي، ولثقافة الكفاءة المسرحية، في مسعى لترسيخ مفهوم “معرفة الصوت” عبر المحتفل، المراقب المشارك، بدلا من المفاهيم السائدة حول الممثل والمخرج والعرض المسرحي.

كما ركزا على قضية تفاعل الحضارات (التواصل الثقافي)، وقدّما “ملحمة كلكامش” برؤية جديدة ومغايرة للمسرح التقليدي، وتجربة مسرحية أخرى تنتمي إلى المسرح “الأدائي” الصامت، الذي تتخلله عبارات من لغات مختلفة وأشعار صوفية، إضافة إلى تجارب مسرحية مشتركة مع مؤسسات نمساوية وأوروبية، لها وزنها وأهميتها.

واشتمل نشاط المختبر، أيضا، على تأهيل المشاركين فيه، ممثلين وطلبة مسرح، عبر تمرينات في الصوت والإلقاء وحركات الجسد. ويفضل عمر وحسيب مفهوم “الكفاءة المسرحية” على مفهوم “العرض المسرحي” انطلاقا من أن المسرح عملية خلق وتواصل مع البشر، ولهذا التواصل صيغ واتجاهات مختلفة، ومن هنا فهما لا يسعيان إلى تمثيل الآخر، أو الشخصيات المكتوبة مسبقا بقدر ما يحاولان تحقيق الذات والذاكرة الفردية والجمعية، ويستعملان صيغة “المحتفل” بدلا من “الممثل”.

وجاء توكيدهما على قيمة الصوت وأهميته لأنهما يعدّانه منبعا ومحركا ودافعا للجسد “الصوت ليس للسمع فقط بل للرؤية أيضا”، وكذلك على الغناء، بوصفه حدثا دراميا، يضفيان عليه تقنيات وأساليب تشغيل عديدة. وفي هذا الصدد يقول عمر “صحيح أن الحدث الفيزيقي يخلق الإيقاع والحدث، لكن الغناء هنا ليس مجرد غناء ولا مفسرا للحدث، بل تعبير مرئي، وهو الحدث نفسه والأجواء ذاتها، ولذا فإنه محاولة أخرى للبحث الجسدي، لكن عبر الصوت”.