الشيطان يحب المخطوطات

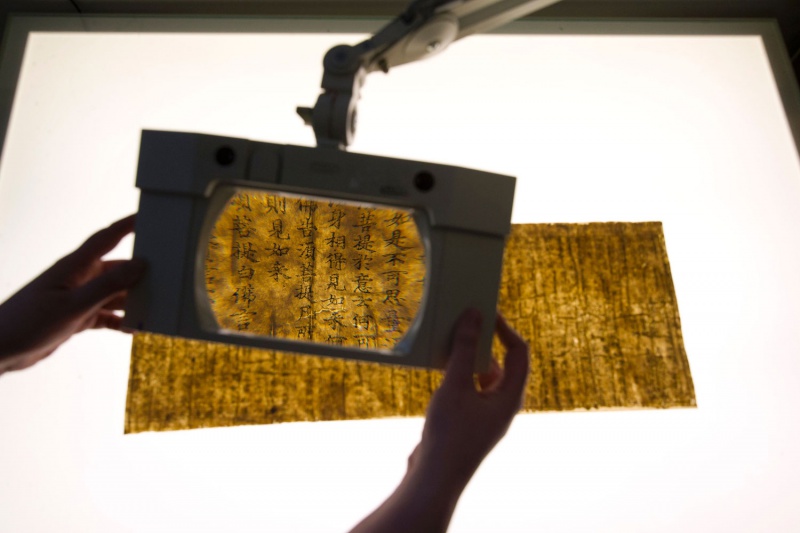

إذا كانت تكنولوجيا الطباعة، ومعها تطورات صناعة النشر، قد وضعت حدا للمخطوطات ولصناعتها، غير أن ذلك فتح المجال لرحلة العودة إلى المخطوطات، سواء النادرة منها، أو الفريدة، أو المفقودة. وهي الرحلة التي تمثل الطريق الأفضل لإعادة اكتشاف الحلقة الخفية على مستوى الإنتاج المعرفي الإنساني، والتي تكون قد ضاعت إما بسبب الحروب أو الرقابة أو السرقة أو غيرها من الأسباب والعوامل.

ولعل ذلك، ما يفسر ظهور تقليد ربط المخطوطات بالأغلال على مستوى عدد من المكتبات الأوروبية، ابتداء من القرون الوسطى. وهو التقليد الذي مازال مستمرا، بشكل مفارق لتطورات الممارسات والتقنيات المكتبية، على مستوى عدد من المكتبات الكبرى، ومنها على سبيل المثال، مكتبة ليبريج بهولندا، والتي تعود إلى القرن السابع عشر، ومكتبة فرانسيس تريج البريطانية، والتي تعرف باحتفاظها برصيد هام من المخطوطات، بالإضافة إلى مطبوعات تعود إلى بدايات القرن السادس عشر.

وقد كان البعد الغرائبي للتقليد وراء كثير من التأويلات التي لا تقل عنه غرابة، ومن ذلك ما ذهب إليه الكونت بلادس، حيث أرجع ربط المخطوطات بالأغلال إلى طبيعتها الدينية، “الشيء الذي كان يثير عداء وسخط الشيطان، الذي حظي في مرات عديدة بالإذن بالدخول وسرقة أجود مخطوطات المكتبات، تاركا وراءه خطاه فوق أرضية المكتبات!”. وهو التأويل الذي قد يفسر حرص عدد من المكتبات على رش الكتب بالماء المقدس.

أما شيوخ الزاوية الناصرية، الكائنة قرب مدينة زاكورة المغربية، فقد اختاروا إقبار مخطوطات مكتبة تمكروت وراء الحيطان لإبعادها عن أعين المستعمر الفرنسي. وإن كان ذلك لم ينقذ المكتبة من النهب من طرف المغاربة أنفسهم، حيث حولت كثير من المخطوطات إلى البيوتات الخاصة. ولعل ذلك ما يفسر التراجع المذهل على مستوى عدد مخطوطات مكتبة تمكروت، التي كانت، بالمناسبة، قبل قرون، من أهم المكتبات بالمغرب وبالعالم الإسلامي، سواء على مستوى نوعية وحجم رصيدها، أو على مستوى تنظيمها. إذ عمل، على سبيل المثال، أبوالعباس، وهو أحد شيوخ الزاوية، على تصنيف المخطوطات حسب مجالاتها المعرفية، جاعلا لكل مجال معرفي علامة تميزه. وهو الأمر الذي يعتبر سابقا على ظهور التصنيفات المكتبية الحديثة، بما فيها التصنيف العشري الشهير الذي كان قد أطلقه الأميركي ميلفيل ديوي في نهاية القرن التاسع عشر.

أما المدهش فهو أن يكون ضياع المخطوطات أو إعادة اكتشافها مصدرا للمتخيل الروائي. إذ يحضر المخطوط، في كثير من الأعمال، كبطل روائي، يقود النص ومعه كاتبه وقارئه، وذلك في حالاته المختلفة، مخطوطا مسموما كان، كما هو في رواية “اسم الوردة” لأمبرتو إيكو، أو أثرا مفترضا لمأساة كاتبة ما، كما هو في “ليالي إيزيس كوبيا” لواسيني الأعرج، أو مسروقا بدافع الانتصار للحياة، كما هو في رواية “سارقة الكتب” لماركوس زوساك. وفي جميل الأحوال، إنه بيننا بحيواته المتجددة، ضدا على خطاب ينتصر لموت المخطوط.