الإبداع المراوغ يجابه تضاؤل هامش الحرية

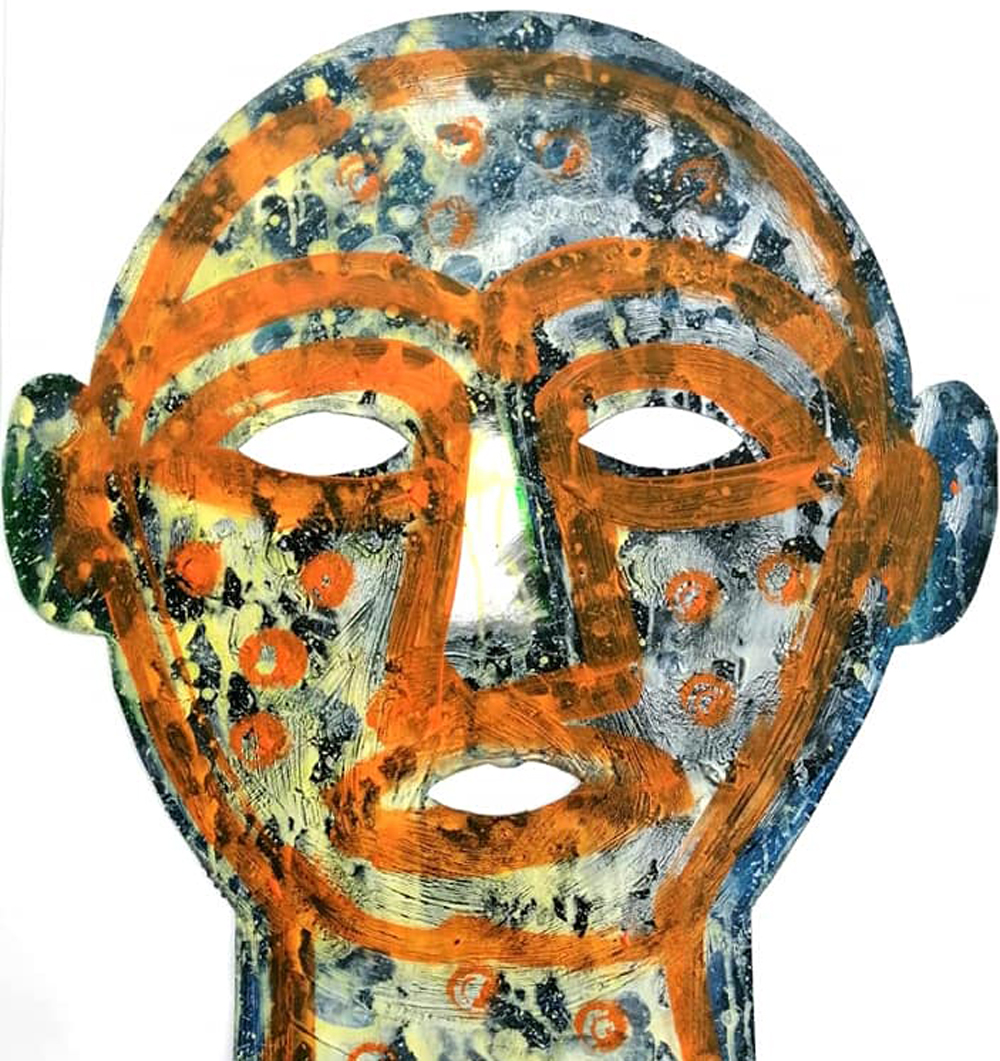

عرفت الثقافات الإنسانية، على مرّ العصور واختلاف الأمكنة، أساليب وتقنيات إبداعية مراوغة تنتهجها الآداب والفنون في أوقات الكبت والتضييق من أجل تمرير الأعمال الانتقادية والساخرة، الهادفة إلى تعرية الواقع ومعالجة سلبياته بطرق آمنة وغير مباشرة. ومن أهم هذه التقنيات طريقة الأقنعة التي لا تزال خزانا جماليا وفكريا هاما يوظف في مجالات الإبداع إلى اليوم.

استعمل الأدباء منذ القدم الأقنعة حتى لا يدركهم تنكيل السلطة، ولا تقمعهم سيوف الرقباء. وكانت القصص المرويّة على ألسنة الطيور والحيوانات أشهر هذه الأمثلة، كما في كتاب “كليلة ودمنة”.

وجَسّد التوسّع في استخدام الأقنعة والرموز والفانتازيا والإحالات التاريخية وغيرها مؤخرا، الحيل المختلفة في سائر الآداب والفنون المعاصرة من رواية وشعر ومسرح ودراما سينمائية وتلفزيونية وكاريكاتير وكوميكس وعرائس وأراجوز، وبدا كعلامة لا تقبل التشكيك على تآكل هامش حرية التعبير، وتوجّس المبدعين من تبعات المصارحة ومخاطر توجيه رسائل انتقادية مباشرة.

السرد منفجرا

من دواعي التجاء المبدعين في الكثير من الدول العربية إلى الأقنعة في ما يقدّمونه من نتاجهم أنّ تجاوز المحاذير -أو تَخَطّي الخطوط الحمراء، كما تُسمّى- لم يعد يُقَابَل فقط بالمنع والحجب والمصادرة، بل إن الأمر قد يصل في أحوال غير هيّنة إلى التجريم والمساءلة القانونية والعقوبة بالتغريم والحبس، تحت دعاوى شتى، من قبيل ازدراء الأديان، والمساس بثوابت المجتمع، وزعزعة الاستقرار، والإساءة إلى الضمير الجمعي، وتبنّي أجندات قوى هدّامة وجماعات مُعادية، وغيرها من الاتهامات الفضفاضة غير المنتهية عند حدّ أو تصور.

وقد لجأت مضطرة جميعُ الألوان الأدبية والفنية المتعددة إلى المراوغة، والتشبث بالألاعيب والحيل كطوق نجاة وسط أجواء غير مواتية، وتمكنت الأعمال المشاكسة بالفعل من تحقيق هدفها وطرح مرادها، دون أن تعطي أحدًا فرصة ليعطّل مسارها أو يوقف انتشارها وطموحها إلى إحداث تأثير.

هيمنت أبجديات الترميز والتقنّع والتخييلات اللامعقولة على عوالم السرد في الأشهر الوجيزة الماضية، ففي رواية “السايكلوب” للكاتب المصري إبراهيم عبدالمجيد، تعاطٍ مع مناحي فشل ثورة 25 يناير 2011 في تحقيق أهدافها على أرض الواقع المصري من خلال إخفاء السيرة الشخصية لعبدالمجيد ذاته لتكون سيرة لمؤلف وهمي في الرواية، وبالتالي جرى تحليل الوقائع الحقيقية بحريّة باعتبارها مصطنعة، وتناول بطل العمل ورفاقه بالانتقاد اللاذع كافة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسلطوية والدينية وغيرها دون محاذير.

بعد ذلك ظهر “السايكلوب”، أو المسخ العملاق المفترس ذو العين الواحدة الذي يأكل البشر، كما تقول الميثولوجيا الإغريقية، ومن خلال أسطورته بلغت السخرية مداها في تقصّي جوانب الانحدار والتراجع والهزيمة في المجتمع المصري المأزوم، الذي بات خارطة للأوجاع والفقر والقهر والكبت والعجز والإحساس بالحصار المقيم والمأساة الكاملة، حيث “يفتك الوحش الضاري الهائج بالجميع، في البر والبحر، وتحل اللعنات”.

على نحو مشابه، مضت روايات عربية كثيرة في التخاطب الساخن لكنْ من وراء حجب وستائر وأقنعة وإحالات تاريخية، ففي “الغميضة” استعار وليد علاء الدين لعبة “الاستغامية” الطفولية الشعبية ليحوّل الحياة بكل ما فيها من إحباطات إلى مسرحية فانتازية تمضي على غير هدى وتخطيط، وتختلط قسوة الواقع بالهذيان، والفظائع الممارسة على الأرض بالكوابيس، ويصير دكّان اللعب والعرائس والأقنعة معادلًا مكانيًّا ورمزيًّا لوطن الماكينات والدمى والأراجوزات، لا مجال فيه للوجوه الإنسانية الحقيقية.

واستعاد صنع الله إبراهيم صفحات التاريخ في كولاجه الروائي “1970”، مسقطًا خرائب الحاضر على عام رحيل الرئيس المصري جمال عبدالناصر، ومازجًا أزمات ذلك العام باللحظة الراهنة، لتستمر “الدراما المثيرة التي تعيشها الأمة” من خلال إعادة قراءته لسيرة الزعيم الراحل.

أرّخت العراقية دنيا ميخائيل، والأردني جلال برجس، للحاضر، من خلال الإسقاط والإحالة إلى الماضي، فتناولت ميخائيل في “وشم الطائر” الفظائع التي أحدثها تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا على وجه الخصوص، والمسكوت عنه من ممارسات التنظيم والقوى المتحالفة معه، عربيًّا ودوليًّا، والصفقات التي أجريت تحت لواء الدولة الإسلامية المزعومة، فيما فضح برجس في “دفاتر الوراق” مصير الطبقات المتوسطة والفقيرة من المتعلمين والمثقفين في عمّان والعواصم العربية، التي كنست حطام هؤلاء البشر من حساباتها، مثلما كنست بقايا المكتبات القديمة المتهالكة، تحت مظلة تحالف السلطة ورأس المال.

وإلى ميراث الخسارات كذلك مضى هشام الخشن في “شلة ليبون”، متخذًا من التاريخ أيضًا، ومن لعبة “البوكر”، مجالًا لتعرية سلوكيات المجتمع المصري الجديد، وأزماته الحالية، وعلى رأسها الطبقية التي بلغت ذروتها خلال الأعوام الأخيرة، حيث باتت الحياة بمثابة “مقامرة” ورحلة خداع وغش وتدليس مليئة بالسقطات الأخلاقية والمهازل الإنسانية.

واستدعت الروائية منال السيد في “غنا المجاذيب” عوالم السينما، لتتخذ من الأفلام العربية الشهيرة نوافذ لانتقاد أحداث الواقع وتناولها بأريحية وطلاقة. وبامتطاء “بساط الريح” للمقارنة بين الماضي “زمن الفن الجميل” والحاضر الدامي، وضع شخوص الرواية أيديهم على ملامح وطن تبدلت مذاقاته إلى المرارة، وانحدرت أحواله إلى البؤس والانسحاق والفقد والتقييد.

أما سعاد سليمان فقد اتخذت من “سن اليأس” لدى المرأة حيلة ورمزًا في روايتها “هبات ساخنة” لتشريح مرحلة “اليأس الكامل” التي يمر بها المجتمع المصري برمته بعد فشل ثورة 25 يناير وتحطم أهدافها.

جوقة الفنون

لم تقتصر ألاعيب الرموز والأقنعة والإسقاطات الذكية على السرد، فهذه الظاهرة اللافتة هي سمة جوقة الآداب والفنون جميعها، التي أدركت جيدًا أن لغة المصارحة قد تقود إلى البطش والتنكيل أو تشويه سمعة مبدعيها ومحاربتهم معنويًّا وماديًّا على أقل تقدير.

تضمنت جوقة الإبداعات المراوغة: الشعر والمسرح والسينما والدراما التلفزيونية والكاريكاتير والكوميكس وقصص الأطفال والأراجوز والعرائس، وغيرها.

وقد وفّرت القصيدة المناخ الأمثل للاستعارات بشتى أوجهها، ما مكّن الشاعرات والشعراء المصريين والعرب من تناول اللحظة الكائنة بقوة وصرامة، وتوجيه طعنات للحاضر الجاثم دون الخوف من صولجانه وطغيانه.

من ذلك تماهي الذات الشاعرة مع الأزهار في ديوان “أزهار تقلّدني في السقوط” للمغربية علية الإدريسي، للتعبير عن التردّي العام، وإبراز الأزمات الفردية والجماعية في الأيام المجدبة القاحلة.

كذلك، استدعاء السورية فرات إسبر في ديوانها “تحت شجرة بوذا” سيرة الحكيم القديم لقراءة الخرائب التي خلّفتها الحرب المستعرة في بلادها، وتبعات الطائفية والمذهبية والانقسام، تحت مظلة التاريخ، واستدعاء السورية لينا شدود النبوءات القديمة لإدانة الواقع السوري المثقل بالضغوط والعوائق والإحباطات اللامتناهية في ديوانها “أمكث في الضد”.

وفي ديوانه “جحيم”، حوّل المصري محمد أبوزيد الواقع المعيش إلى نيران لا تهدأ ألسنتها الحامية، فاضحًا الأجواء المحيطة وجبل العطب الذي يكبر يومًا بعد يوم بشكل فجائي صادم، فـ”هناك دماء على النافذة منذ الصباح/ لن أمسحها/ حتى لا أعطي مبررًا للتاريخ أن يعيد نفسه”.

وجسّد العراقي منعم الفقير في “أمير كوبنهاجن” الكوميديا السوداء في وطنه الذي فتّتته الأيديولوجيات وقسّمته العقائد، منصّبًا نفسه أميرًا افتراضيًّا للمأساة، وإمامًا للمهرّجين، في سنوات الهزيمة الشاملة.

وتسلل السوري عماد الدين موسى إلى أزمات بلاده الواقفة على بركان في ديوانه “كسماء أخيرة”، حيث لم يعد للحرية معنى ولا وجود سوى في الخيال، “خذ يديّ أيها الطائر/ وامنحهما بعضًا من حرية جناحيك”.

بينما لجأ المصري مؤمن سمير في “أصوات تحت الأظافر” إلى أخيلة وتصوّرات سوريالية منحته البراح اللازم لنبش أرض هي بمثابة مجموعة من المقابر يسكنها البشر المسحوقون كجماجم تائهة.

استثمر اليمني محيي الدين جرمة الفانتازيا البكر في “حافلة تعمل بالدخان والأغاني الرديئة”، محوّلًا القصائد إلى كبسولات جنونية لإضاءة الهامش، ومواجهة تحالف ميليشا الثقافة الرسمية والسلطة، والكيانات اللزجة والمدججة.

وحوّل العراقي عبود الجابري لغة القصيدة المجازية في “تلوين الأعداء” إلى غبار يحكي عن ويلات الحرب وفساد الهواء والبشر.

ولم تعد رسوم الكاريكاتير والكوميكس تتناول أزمات الواقع الشائكة، خصوصًا السياسية والدينية، بشكل مباشر، وإنما لجأت في نماذجها الحديثة إلى الحيل والألاعيب والرموز أيضًا، فمن خلال قضايا اجتماعية مثل التحرش والتنمر واضطهاد المرأة مثلًا، تمكّن بعض الفنانين من تحميل مفاهيم الذكورية والأبوية بإسقاطات تحيل إلى السلطوية والدكتاتورية وغياب الديمقراطية وما نحو ذلك من دلالات.

وهو الحال في الدمى والعرائس والأراجوز وفنون السخرية المختلفة، الموجهة للكبار والصغار على حد السواء، فلم تعد تتحدث بلسان الاحتجاج الصريح، إنما صارت تسلك دروبًا ملتوية. فالأراجوز مثلًا من خلال عشرات الفعاليات التي أقيمت لإحيائه وتطويره في مصر لم يمارس دوره التاريخي كلسان منفلت يناصر البسطاء والفقراء ويواجه السلطة والمؤسسات الرسمية وأصحاب النفوذ، إلا من خلال الإسقاطات القليلة المتاحة له، والتي طرحها خلسة من خلال تناوله قضايا غير خَطِرة، من قبيل التسامح والتعاون والتعايش السلمي والتآخي وما نحو ذلك.

أما فنون الدراما المتنوعة، السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، التي أرادت توجيه رسائل انتقادية واحتجاجية، فلم يكن لها بطبيعة الحال غير الاتكاء على الرموز والأقنعة والإسقاطات، والإيهام بأنها تعالج أحداثًا تاريخية، لا تخص الزمان والمكان الحاليين.

من ذلك مسلسل “أهو ده اللي صار” للمؤلف عبدالرحيم كمال والمخرج حاتم علي، وفيلم “الكنز” للمؤلف ذاته، وفيهما اختلطت الوقائع بين الماضي والحاضر، وتخلقت مساحة من الحرية لطرح قضايا ساخنة، لم تكن ممكنةً إثارتها بغير هذه التداخلات المربكة.

وشهد المسرح العربي العشرات من الأعمال التي استندت إلى الأقنعة والتاريخ لتفادي التضييق والمنع والمساءلة، ونجحت في بث رسائلها بأمان لجمهور نوعي متفهم، منها على سبيل المثال “ترنيمة الفلاح الفصيح” من تأليف محمد حمد وإخراج سعيد سليمان، التي استدعت من التراث المصري القديم قصة انتصار الفلاحين البسطاء على ظلم النبلاء والفراعنة، و”اسكوريال” التي استوحت نص البلجيكي ميشيل دي غيلدرود لرصد معاناة الرعية وخواء عروش الملوك المتجبرين.

ومن هذه المسرحيات كذلك “المتفائل” التي استلهمت رواية فولتير “كانديد” للتهكم على الدكتاتوريات والسلطات الجائرة وسياسات الصوت الواحد، و”حريم النار” التي عالجت مسرحية الإسباني “لوركا” مفجرة ثورة على التقاليد والموروثات الاجتماعية البالية، و”البؤساء” التي ابتعثت فيكتور هوغو ممجّدة فكرة المقاومة، و”علي الزيبق” التي استدعت أسطورة البطل الملحمي من أجل شن غارة على منظومة الفساد والعنف في مصر (السلطان، العسكر، العسس)، و”آخر رايات الأندلس” التي استوحى صنّاعها من شباب المسرحيين بجامعة عين شمس معاناة “الموريسكيين” من الظلم، لحثّ الصامتين والصابرين على التحرك، والانتفاض في وجه القوى الغاشمة.