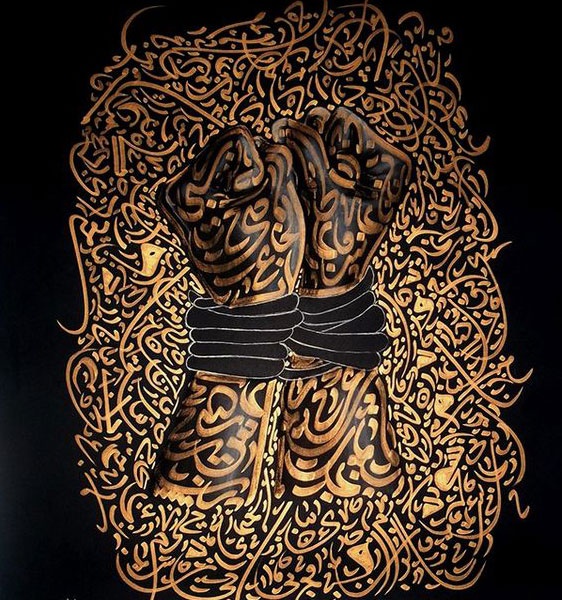

الأدب العربي مجهول عالمياً والعرب في خريف الترجمة

في اللحظة التي انحصر فيها عدد الكتب العربية المترجمة والمتداولة داخل بلد كفرنسا في التسعين عملا، خلال السنة السابقة، جاوزَ عدد الكتب الفرنسية التي تم بيع حقوق ترجمتها إلى دور النشر العربية المئتين وعشرين عنوانا، كما يقر بذلك تقرير “أرقام النشر”، الذي تصدره سنويا النقابة الوطنية للناشرين الفرنسية. وبذلك، تتصدر الدول العربية لائحة مقتني الحقوق، متجاوزة عددا من الفضاءات الجغرافية العالمية.

ولا يبدو غياب التوازن بين اتجاهي الترجمة أمرا جديدا. على الأقل كما يؤكد ذلك آخر الأبحاث المقارنة في المجال، والذي أنجزه الباحث الفرنسي ريشارد جاكموند حول “تدفقات الترجمة بين الفرنسية والعربية منذ الثمانينات”. وإن كان الباحث قد اعتمد على مستوى معطياته الإحصائية على “فهرس الترجمة”، الذي كانت قد أطلقته منظمة اليونسكو ابتداء من أربعينات القرن الماضي.

وهي القاعدة التي تتلكأ أغلب الدول العربية في توفير المعلومات الضرورية لتحيينها، لتبدو كما لو أنها تصر على تسويد صورة وضعية الترجمة الباهتة. مع العلم أن هذا الأمر يرتبط بوضع أعم يهم غياب منظومات إحصائية ثقافية على مستوى الدول العربية، بإمكانها إعطاء صورة حقيقية عن مختلف تجليات الحركية الإبداعية والفكرية العربية.

والأكيد أن ترجمة النصوص الأجنبية إلى العربية أمر مطلوب، باعتباره نافذتنا على العالم وعلى ثقافته، غير أن ذلك لن يكون عادلا إلا في حالة وجود نفس الحرص على ترجمة آداب وفكر العالم العربي إلى لغات العالم.

ويبدو أن أغلب المشاريع العربية الكبرى، برغم أهميتها، تنحصر في ترجمة الفكر والإبداع العالمي إلى اللغة العربية، ابتداء من مشروع الألف كتاب، في صيغته الأولى، الذي كانت قد أطلقته الإدارة الثقافية التابعة لوزارة التعليم المصرية، خلال خمسينات القرن الماضي، ومشروع الألف كتاب، في صيغته الثانية، الذي تبنته الهيئة المصرية العامة للكتاب، ابتداء من الثمانينات، ومرورا بالمشروع القومي للترجمة، الذي أطلقه المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وانتهاء ببقية المشاريع التي قد يبدو أثرها الإعلامي أكبر من حجمها.

وبذلك لم يتم الانتباه إلى حد الآن، على مستوى البرامج الكبرى، إلى الحاجة إلى ترجمة الإنتاج الأدبي والثقافي العربي إلى لغات الكون.

وفوق ذلك لا يخلو عدد من هذه المشاريع، برغم أهميتها، من كثير من الثغرات. ويمكن في هذا السياق استحضار الورقة التي كان قد أنجزها قبل أربع سنوات الباحث ووزير الثقافة المصري الأسبق عماد أبوغازي بخصوص النشر الحكومي بمصر، حيث اختار أبوغازي ألا يصطفَّ وراء المحتفين بأرقام الكتب الصادرة عن مختلف الهيئات، ليدق ناقوس الخطر إزاء ما يتخفى وراء الأرقام.

ويؤكد عماد أبوغازي أن العقود الثلاثة السابقة عرفت تضخما كبيرا في النشر في الكثير من هيئات وقطاعات وزارة الثقافة، حيث لم تعد الهيئة العامة للكتاب هي الناشر الوحيد التابع لوزارة الثقافة، إذ يحصي أبوغازي ثلاثة عشر من الكائنات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى مكتبة الأسرة. وكان من نتائج هذ الوضع غياب التنسيق بين الهيئات، حيث يحدث، على سبيل المثال، أن يصدر العنوان الواحد المترجم عن أكثر من هيئة.

والأكيد أنه لا يجب وضع الدول، في جانبها الرسمي، في موضع الشماعة التي نعلق عليها كل مشاكل الكون. إذ أن للناشرين حصتهم الكبرى من المسؤولية، وذلك باعتبارهم الفاعلين الأساسيين داخل حلقة صناعة الكتاب والترويج لها. وتكفي العودة هنا إلى الحضور المحتشم والمحدود للناشرين العرب على مستوى المنصات الكبرى لبيع الحقوق، وعلى رأسها معرض فرانكفورت للكتاب، الذي يُعتبر الفضاء الأكبر لتداول حقوق الترجمة، بفضل مشاركة آلاف الكتاب والناشرين والوكلاء الأدبيين.

والنتيجة أنه في مقابل اللحظات المشرقة التي عاشها العالم العربي، على مستوى الترجمة، خلال قرون طويلة، تمتد إلى العهد العباسي، فإن الوضع الحالي قد نسخ ما سبق. يكفي هنا التذكير بكون ما يُترجم على مستوى مجموع الدول العربية قد لا يتجاوز الواحد في المئة من مجموع ما يُترجم في العالم، وذلك بشكل مفارق لوضع اللغة العربية من حيث عدد مئات الملايين من المتحدثين بها على مستوى العالم.

وإذا كان الكثيرون يُروجون لمزحة تزعم أن الأدب العربي قد اجتاح العالم بفضل الترجمات التي تُنشر هنا أو هناك أو بفضل المهرجانات العالمية وبضعةِ أسابيع ثقافية يحضرها جمهورٌ نصفُه من رجال مخابرات البلد المضيف، فإن الحقيقة غير ذلك. فالعشرات من الترجمات، التي تصدر داخل أسواق النشر الوطنية الصغيرة، بدون أن تصل إلى القارئ المفترض، وهو القارئ الأجنبي، وحضور بضعة أسماء في مهرجانات متفرقة، لن يكفيا بالتأكيد لإعطاء صورة واضحة عن حركية الإبداع العربي لدى الآخر، الذي لا يبدو مطالبا بالبحث عنا، في خضم لحظة تتسم بالتنافس الشديد بين الجغرافيات الثقافية التقليدية والجديدة.

في حوارات جمعتني بأكثر من ثلاثين شاعرا أجنبيا من مجمل القارات، اقتربتُ أكثر من هذا الجهل الذي يحكم صورتنا لدى العديدين منهم. وفي أكثر من مرة، كان يتردد كتاب “ألف ليلة وليلة” ضمن أجوبة الشعراء عن أسئلتي الخاصة بمعرفتهم المفترضة عن ملامح الثقافة العربية. وبذلك يبدون كما لو أنهم ما زالوا يتخيلون الشرق، كناية عن العالم العربي، كما لو أنه فصل من حكاية أسطورية لم تنته بعد. أما المدهش فهو أن عدد ترجمات كتاب “ألف ليلة وليلة” إلى لغات العالم قد يتجاوز ما تُرجم لنجيب محفوظ، سفيرنا إلى جائزة نوبل.

قبل عشرات السنين، أصدر جبور عبدالنور وسهيل إدريس قاموسهما الشهير “المنهل: فرنسي-عربي”. وإذا كان العمل مهما على مستوى الصناعة المعجمية، فإننا ورثنا معه جيلا جديدا من المترجمين الذين يغرقوننا بترجماتهم التي تنبعث منها رائحة المنهل. وذلك، قبل أن يتولى الدورَ غوغل. ولنا أن نتصور الأذى الذي يمكن أن توقعه الحالتان.