"أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي" عرض إماراتي يقتنص الجمال من النفايات

ما من حدود لتطلعات المسرح الحديث، فهو مسرح التمرد والجرأة وكسر المألوف، والانفتاح على مدارس وثيمات وتيارات عالمية متنوعة، منها مسرح الأشياء المهملة، وجماليات القبح، وفنيات تدوير النفايات، وغير ذلك من مسالك وفضاءات مفجرة للأفكار والمقترحات. وهو ما اشتغلت عليه المسرحية الإماراتية “أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي”.

الشارقة – لا يزال المسرح الخليجي، والعربي، متعافيا، طالما ظل لاهثا خلف التطوير، وباعثا طاقة الأمل والحلم بالتغيير والتثوير. وقد انطلقت العروض المحلية الإماراتية في الدورة الثلاثين من أيام الشارقة المسرحية (29 فبراير – 6 مارس) من هذه الرغبة في تقديم الجديد الفني وتحفيز البشر على التطهّر جماليا وإنسانيا، ومنها عرض “أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي” الصادم بأبجدياته المغايرة.

إذا كان الواقع المعيش الذي نحياه، برمته، قد بات مُنكَرا، فما من سبيل للبقاء فيه إلا بتغييره، ولو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان، لكن هل يمكن إعادة صياغة هذا الواقع دون إعادة إنتاج الإنسان نفسه بمواصفات مختلفة؟ وإذا كان التطور الإنساني شرطا أوليّا، فهل يكون ذلك بتصالح الإنسان مع ذاته، كما هي، بشرورها ونقائصها وعيوبها، أم بتخليصها من سائر النفايات الأخلاقية، وغسلها من خطاياها وآثامها، وتنقيتها تماما؟

أكياس الاستنشاق

هذه التساؤلات الفلسفية، وغيرها، طرحها عرض “أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي” المثير، لجمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح الحديث.

طرح العرض المسرحي “أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي”، من تأليف علي جمال وإخراج وسينوغرافيا حسن رجب وإضاءة محمد جمال وموسيقى موسى البلوشي، سؤالا محوريّا دارت حوله الأحداث كلها، سردا وحوارا، هو “ما هذه الأشياء التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي؟”.

وإذا كانت الأشياء غير الآدمية، التي جرى تجسيدها على هيئة النفايات وأكياس القمامة الملونة، هي المعادِلة للخصال البشرية السيئة مثل النفاق والجُبن والنميمة والظلم وغيرها، فهل تستقيم الحياة بنفيها، أم بإعادة تدويرها، أم بالاستسلام لوجودها مع تطهير الإنسان ذاته، بوصفه النفاية الأعظم والأخطر؟

بدت الفكرة، بادئ ذي بدء منذ انطلاق العرض، مستهلكة بعض الشيء، فأكياس القمامة التي يحمل كل واحد منها خصلة إنسانية سيئة تنتقل للفرد بمجرد استنشاقه هواء الكيس، تحيل على الفور إلى “أخلاق للبيع” و“أرض النفاق” والعشرات من النصوص والأعمال الدرامية التي أبرزت إمكانية تعاطي الإنسان للأخلاق على هيئة حبوب أو كبسولات أو جرعات هواء في هذه المرة.

أيام الشارقة المسرحية تحتفي بالتجريب والانفتاح على تيارات عالمية متنوعة منها مسرح الأشياء المهملة وفنيات القبح

فالمسرحية بهذا المنطق دعوة إلى التغيير والتطهر، ولا مجال لاستساغة فكرة مكرورة من هذا القبيل سوى بمعالجة حِرَفية ماهرة تقدم جديدا في كل شيء، مما زاد صعوبة رهانات صنّاع العرض.

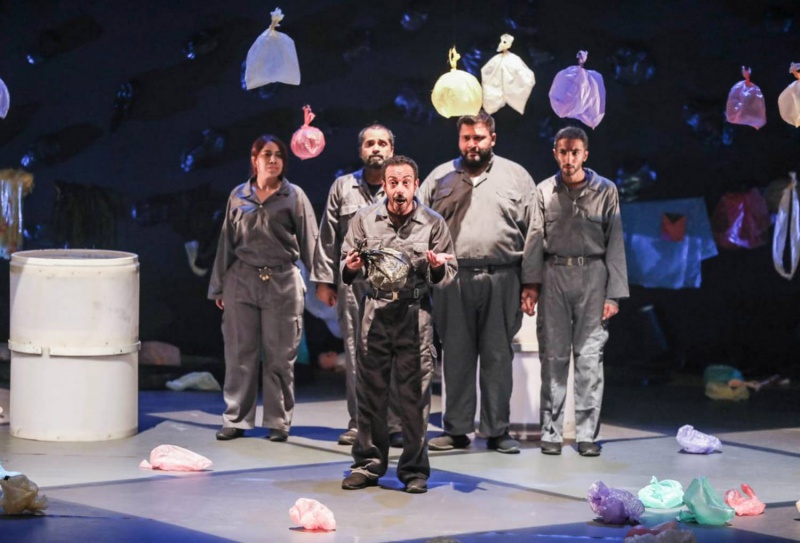

جاء الرهان الأول على الممثلين أنفسهم، الذين أجادوا ليحققوا أكثر من المطلوب منهم. وعلى الرغم من أنهم خمسة فقط؛ فيصل علي، أحمد ناصر، محمود القطان، عبدالله المهيري ونور الصباح، فإنهم قد ملأوا المسرح بالحركة والحيوية والتنقل وتغيير الأوضاع وقوفا وقعودا وارتماء على الأرض، فصاروا كتلا نحتية شاغلة فضاء المسرح باستمرار، بطاقة عشرين ممثلا على الأقل.

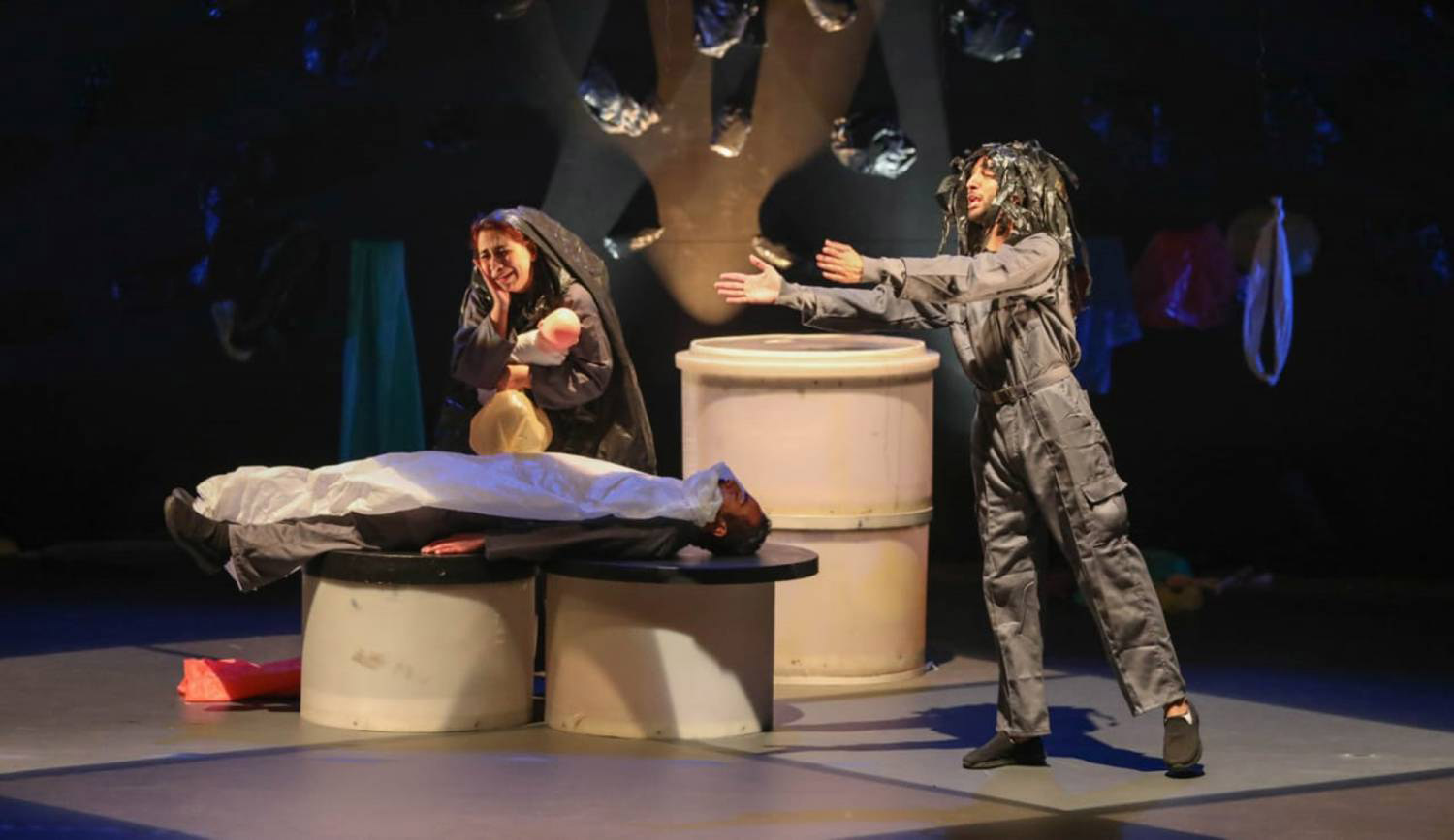

إلى جانب أدائهم حركات صعبة وأكروباتية، خصوصا صاحب فكرة تخليص العالم من أكياس القمامة (النفايات الأخلاقية)، الذي جرى حبسه في كيس قمامة، ورفعه إلى السماء داخل الكيس، فيما جرى إلقاء أكياس المهملات على الجمهور، بعد تعذر إمكانية التخلص منها.

تحركت فكرة العرض، بدورها، من خانة النمطية تدريجيا إلى طريق الإدهاش، فلم تكتمل دعوة التطهر من الخصال السيئة بغسلها والتطهر منها وفق الحلول الساذجة المعروفة، وإنما تكشفت المفاجأة، وهي أن الحياة لن تمضي نحو المستقبل إذا تم التخلص من هذه الأكياس الفاسدة، مثلما حلم المثاليون، بل إنه لا توجد وسيلة للتخلص منها أو نقلها إلى مكان آمن، فكان القرار الجماعي بإطلاق سراحها من جديد بعد التعب المُضني في جمعها واختبارها، ولتكن معركة تغيير الإنسان بقرار منه نفسه، إذا أراد إصلاح ذاته، والتطهر الداخلي من “مزابله” ونفاياته الكامنة وعناصره المهملة والفاسدة.

فرجة بصرية

عرف صنّاع العرض حدوده جيدا، وأنه ليس عرض تأليف وأفكار مبتكرة، فجاء التركيز والاشتغال على عناصر المسرحية المجرّدة، ومقوّمات الصناعة الفنية، وعلى رأسها ما يخص الفرجة البصرية الثرية، المريحة للعين، المستثمرة كل شيء، حتى جماليات القبح، وأكياس القمامة المتطايرة، من أجل تصوير الواقع في بشاعته، والإنسان في غلظته، عبر ألوان زاهية وتشكيلات نابضة.

لعبت الإضاءة والموسيقى أدوارا إضافية، فإلى جانب مسايرتهما التعبيرية للحدث الدرامي المتنامي المشوّق منذ رحلة بحث الإنسان عن إنسانيته إلى نهاية المطاف، فإنهما شكّلتا بلورة للغة الجسدية للممثلين كغاية بحد ذاتها، فالعين في عرض كهذا قد تكتفي بالنظر والتأمل في مشاهد كثيرة، وقد اكتملت منحوتات الأجساد بهذه الهالات والأضواء والألوان والخطوط والظلال المنثالة المكثفة، وأكسبتها الموسيقى ليونة وانسيابية وحركية.

نجحت السينوغرافيا كذلك في خلق هارموني متناغم، بالاعتماد على عناصر وخامات متجانسة، قوامها البلاستيك، سواء في الأكياس أو الملابس وأغطية الرأس والبراميل والدمى والطفل الرضيع، الخ، بما أسهم في حبك السيناريو القائم على الرغبة في تشخيص المعنوي وتقديم الأخلاقيات والمشاعر وما يستتر في الضمير ماثلا للعيان.

وسّع العرض كذلك، بذكاء، دائرة انتقاد السلوك الإنساني غير القويم، ليعرّج على مثالب مشتركة بين البشر، بما فتح الباب واسعا للنقد الاجتماعي والاقتصادي وتشريح السلبيات المجتمعية، الأمر الذي منح العرض صفة استثارة الوعي وتنشيط التفكير وشحذ القدرات الآدمية التي باتت صدئة في العصر الراهن.