فادي سعد: أجمل الكتابات تلك التي لا تتطلع إلا إلى نفسها

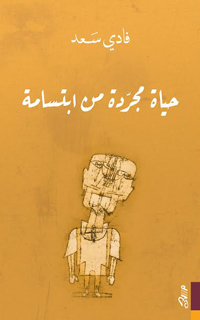

أصدر الشاعر السوري فادي سعد، من مواليد حلب 1973، عبر دار مسعى البحرينية مؤخرا مجموعته الشعرية الأخيرة “حياة مجردة من ابتسامة” التي تأتي بعد مجموعتين شعريتين هما “مدينة سجينة” 2005، و”يقطع الليل بالسكين” 2009.

حياة مجردة من ابتسامة

هذا الاختيار السردي الذي استقرّ عليه فادي سعد بعد أن ضاق عليه قميص الشعر وهو يحاول أن ينقل لنا صورة حقيقية للدمار السوري قادنا إلى سؤاله عن رأيه في مدى قدرة الشعر على قول شيء أو تغييره، وهل مازال الشاعر مؤمنا بقدرته على صنع أسطورة ما في هذا العالم الذي نعيشه. يجيب ضيفنا: لا أعتقد أن أيّ شخص يجب عليه أن يكتب من أجل تغيير أيّ شيء. بالعكس، عالم الكتابة والقراءة يثبت لي بشكل مستمر بأن الإبداع الذي يعتقد أنه يتضمن رسالة، أي رسالة، يتّسخ ويفقد بريقه، ويفسد في النهاية.

أجمل الكتابات، تلك التي لا تتطلّع إلّا إلى نفسها. بالنسبة إليّ، وأظن الأمر مشابه لكثيرين غيري، لم أبدأ الكتابة حتى الآن إلا من أجل النجاة، سواء على المستوى الشخصي أو النفسي أو الوجودي. بل أرى الموضوع بطريقة معكوسة؛ كل ما يحاوله الأدب، هو أن يحمي العالم من التغيير.

في مناخات مجموعته الأخيرة “حياة مجرّدة من ابتسامة”، نواجه عوالم داخل أسوار المكان، البيت، والمستشفى، والجسد، ذلك المكان الضيق الكبير الذي تتسّع تأويلاته للأرض وللطين ولأسئلة الإنسان الوجودية الكبيرة. فعبر نصوصه التي امتدت لستة وثلاثين نصا قصيرا في قسمين، حمل الأول عنوان المجموعة، بينما جاء الثاني تحت عنوان “طرق قصيرة للنسيان”، حاول فادي سعد أن يضعنا وجها لوجه أمام أقدارنا أولا، ثم أمام عبثية هذا العالم وعن لاجدواه ثانيا.

الأدب يحاول حراسة مخيلة العالم المتآكلة، التي من دونها لما حصل أي تطور حضاري، ولتحولنا جميعا إلى آلات ناطقة

يقول الشاعر: كرهتُ دائما التجريد. في الشعر وغيره. كنتُ أرى كلّ ما أريد قوله، مَهما كان كبيرا في أكثر الأشياء عادية أمامي، الكرسي، والطاولة، والجدار، ورائحة المستشفى، كلها تحمل من المعاني ما يكفي أن أختصر الوجود الذي أريد أن أتحدث عنه شعريا. ليست الأشياء بحدّ ذاتها فقط، بل بعلاقاتها المتشابكة مع بعضها البعض، وخاصة معنا نحن البشر. عندما أنظر إلى السماء، لا أرى سوى فضاء فارغ، بينما أرى معاني كثيرة هامة وجميلة مكتوبة على جذع شجرة. التأويلات الكبيرة أراها مختبئة في العوالم الصغيرة من الأشياء حولنا. أنتمي إلى تلك النظرة الشعرية التي اختصرها وليام كارلوس وليامز بسطر قصير “لا أفكار سوى في الأشياء”.

بين الطب والكتابة

تخرج فادي سعد طبيبا في سوريا عام 1996، بعدها بأربع سنوات هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية التي مازال مقيما فيها حتى الآن، حيث يمارس فيها مهنة الطب بمدينة ديترويت، وهناك، شارك في تأسيس مجلة “المهاجر” الثقافية، ومؤسسة “جذور الثقافية” عام 2005، واللتين كانتا تُعنيان بالأدب المهجري تحديدا. يحدثنا ضيفنا عن هذه التجربة، وعن إمكانية إعادة تشكيلها من جديد قائلا: فكرة مشاريعي كانت مُستلهَمة من مفهوم “الأدب المهجري”، كما كان يُعرف نقديا.

المؤسسة والمجلة تقدّمان هذه الكتابة التي رأينا أنها تحمل خصوصية ما. كان العالم مختلفا عام 2005. لم يكن هناك فيسبوك وغيره من سبل التواصل. وكنا نشعر ككتاب مقيمين في القارة الأميركية، بضرورة كسر العزلة الجغرافية، وخلق كيان ثقافي خاص بنا. أصدقاء أعزاء، كانوا مؤسسين لهذه المشاريع. الصديق الشاعر محمد النبهان، والصديقة الشاعرة جاكلين سلام، والصديق الكاتب لطفي حداد، وأسماء أخرى، قضينا أياما وليالي كثيرة نتبادل خلالها الأفكار، ونعمل بعد ذلك على تجسيدها. كانت تجربة غنية برأيي، واستطعنا تحقيق أشياء جميلة عديدة. لكن كأي مشروع تطوعي، كان من الصعب إكماله دون تمويل ودعم خاصّين. كما أن السبل تفرّقت بنا. أما في عالم اليوم، فلا أعتقد أن مفهوم الأدب المهجري برمّته بات صالحا.

|

وعن انعكاس مهنته كطبيب لسنوات طويلة على لغة وفضاءات نصّه يقول ضيفنا: بسبب شغف الكتابة، كانت علاقتي مع مهنتي دائما ملتبسة، ينقصها السلام. ظللتُ لفترة طويلة، أعتبر مهنتي بمتطلباتها الكثيرة، جدارا أمام نصي. جدارا يجب أن أفتح ثغرات فيه لأجد الوقت الكافي، والعزلة المناسبة لمتطلبات الكتابة. أرّقني هذا الصراع كثيرا. أحد الحلول الذي ساعدني على تحقيق صلح معقول مع عملي، هو النظر إلى مهنتي ليس كضرورة فقط، بل كعالم غنيّ بالنصوص التي لم تُكتب بعد. يبدو الأمر بديهيا الآن، لكنه لم يكن كذلك بالنسبة إليّ لفترة طويلة. ظننتُ أن الكاتب يجب أن يكتب فقط عن الأشياء الحميمية بالنسبة إليه، وكنتُ مخطئا طبعا. الكاتب الناجح، هو الذي يستطيع أن يجعل من كل ما يدور في حياته، حتى أبسط التفاصيل، مادة للكتابة. مجموعتي الأخيرة “حياة مجرّدة من ابتسامة” كانت إحدى ثمرات هذه المصالحة مع مهنتي.

لفادي سعد العديد من المقالات والدراسات النقدية والترجمات التي نشرت في الصحف والدوريات الثقافية العربية. ويرى بأن الفقر في المكتبة الإنكليزية لمنتجنا العربي الحديث يعود في الأساس لفقرنا. يقول: حتى تنشط الترجمة في اتجاه معيّن، يجب أن يكون هناك ما يُسهِّل للآخر ترجمتنا، وأن يكون لدينا ما يدفع في هذا الاتجاه دعما، ومؤسسات، وخططا، وتعريفا. في الواقع العربي الحالي، ليس لدينا هذا أو ذاك. لدينا عقبات كثيرة هائلة تنتظر أن نجد لها حلولا، قبل أن نستطيع الخوض بشكل مؤثر في ما يمكن تسميته ترف الترجمة. حتى ذلك الوقت، ستبقى المحاولات فردية وغير منظمة.

لا شك في أن مآلات الربيع العربي أربكت كل معادلات المثقفين، ولا سيما في الساحة السورية التي تناهشها الجميع وتاجر بها واستقوى بضحاياها، أعني كل التيارات السياسية العالمية، ابتداء من أميركا وحلفائها، مرورا بإيران وحلفائها، وصولا إلى روسيا وحلفائها.

ويؤكد ضيفنا بأنه لا يمكن أن نقرأ مآلات الربيع العربي السوري دون الوقوف على عدالة البدايات التي اختلف عليها المثقفون السوريون أنفسهم.

يقول: تاريخيا، أرى هذا الحدث منعطفا حتميا. بمعنى آخر، لا أستطيع أن أحلّل، أو أتعامل مع التعقيدات التي تبعَت بدايات الثورة السورية، من دون الانطلاق أولا من عدالة هذه البدايات، ونبلها، وضرورتها الوطنية. إن هذه اللحظة السورية، كانت لحظة تاريخية وطنية لا مفرّ منها.