جعفر حسن: انفجار الفضاء السيبراني أثّر في الشعراء العرب

غالبا ما نسمع بغياب النقد والنقاد الأدبيين، خاصة في ما يتعلق بالشعر، حيث تراجع دور النقد بشكل كبير وهي قضية تتداخل فيها الكثير من المستويات، منها ما يتعلق بالنص وبالإبداع وحتى بالحال الفكري والواقع التكنولوجي والإعلامي وغيره. “العرب” التقت الناقد البحريني جعفر حسن الذي له وجهة نظر أخرى حول واقع النقد ومألاته.

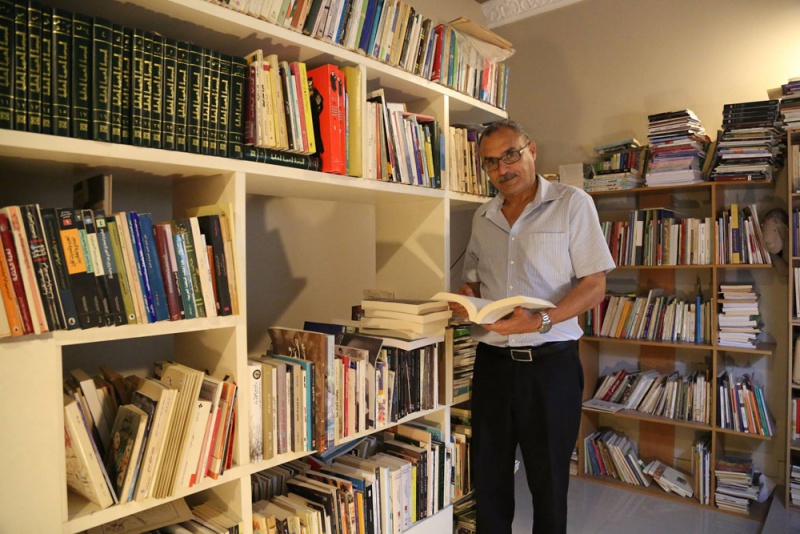

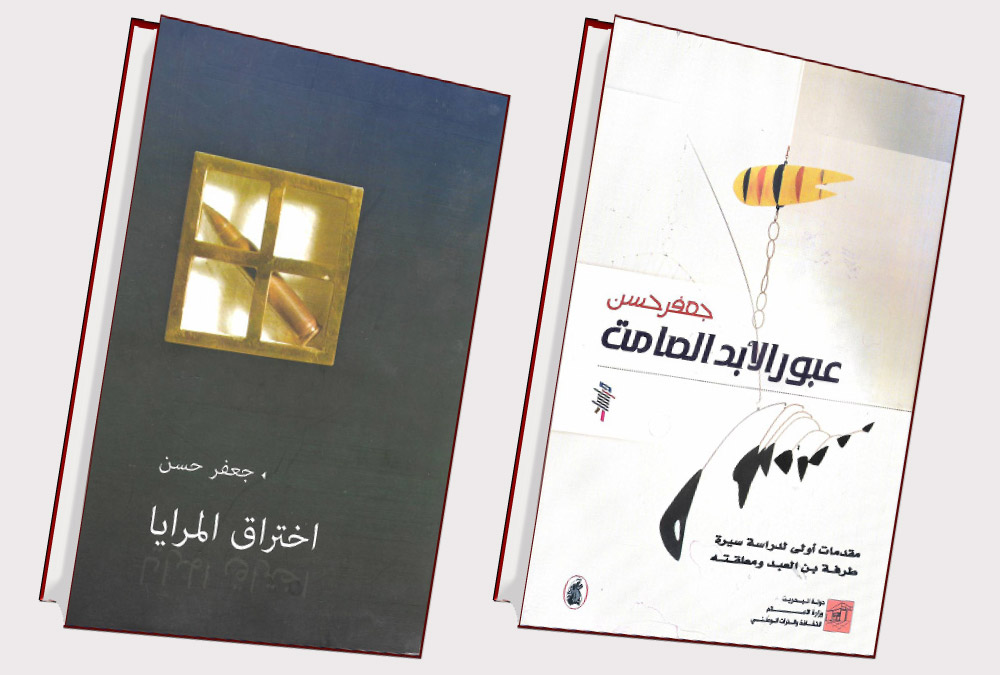

منذ وقت مبكر، انتهى الناقد والشاعر البحريني جعفر حسن (مواليد 1955) من مجموعة كتب نقدية، كان منها “عصافير الأفق” عن تجربة الكتابة لأدب الطفل في البحرين، و”النقد بقعة من الضوء”، و”قصبة لذاكرة الريح”، و”صمت يضمحل” عن التجربة الشعرية المعاصرة في المنطقة، و”ما النقد”، بالإضافة إلى ديوان وحيد يحمل عنوان “ظلال نحيلة”، لم يَنشُر أياً منها ورقيا، ولكنه اختار أن يجعل مضامينها ومقالاتها منشورة على صفحات الإنترنت.

يرى الكاتب جعفر حسن أن تاريخ النقد في البحرين ليس قديما باعتباره القطري، إذ ربما تعود الكتابات النقدية الحديثة بصفتها الانطباعية إلى تاريخ بدء الصحافة في البحرين عام 1939.

حال النقد

يقول حسن “أبرز النقاد في البدايات كان المرحوم إبراهيم العريض، ولكن الحركة الأدبية الجديدة التي نشأت في سبعينات القرن الماضي، واكبتها كتابة نقدية، وما زالت حسب وجهة نظري، وإن كانت لا تظهر في صحفنا ومجلاتنا بشكل منتظم إلا قليلا، وقد ظهرت في الصحافة الثقافية على ثلاثة مستويات، بعضها كان على شكل نقل خبر ثقافي عن ديوان أو رواية بتبيان عدد الصفحات ودار النشر، وهو ينتمي إلى النقد الوصفي، وهناك النقد الانطباعي، ومازال يمارس في الصحف. وهناك النقد المستند على منهجيات حديثة يكتب على مستويين أحدهما أكاديمي، وبعض ما يتعلق منه بالإنتاج الأدبي في البحرين نجده في مجلة البحرين الثقافية بين طيات أعدادها، والأخر خارج عن الأكاديمية وهو موزع بين المجلات والجرائد المحلية والعربية، وفي مطبوعات المؤتمرات الثقافية عبر الوطن العربي”.

أغلب شعراء الجيل الجديد في أواخر التسعينات والألفية الثالثة يؤكدون على أنهم لم يتأثروا بالمشهد الشعري البحريني في السبعينات والثمانيات

ويؤكد حسن على أن المشهد النقدي واسع جدا، ويشمل -حسب رأيه- تيارات عديدة تمثل تيارا صاعدا ومتناميا، ربما يعكس نمو المجتمع، وهذا المشهد ينطلق من الشعراء بتنوعهم والساردين بطيف متداخل يشمل الرواة والقصاصين وكتاب القصة القصيرة جدا، كما يشمل المشهد التشكيل والمسرح والسينما، وفنون الغناء والموسيقى.

يقول “يبدو أن بعض التيارات أوجدت نقادها مثل الشعر والسرد والمسرح، بينما يكاد يخفت صوت النقاد تجاه تيارات أخرى. وبرغم ذلك لا يخلو الأمر ممن تفرد لنقد الأغنية البحرينية كما فعل محمد حسن، وغيره في مجالات أخرى، ويظل النقد في هذه الحالات أقل ممّا ينتج في تلك المجالات بطبيعة النقد”.

ويضيف حسن في الشأن النقدي نفسه “هناك من ساهم في نقد التجربة الشعرية البحرينية منذ نشأتها، وأقصد ما كتبه الناقد طراد الكبيسي في مجلة الأقلام العراقية، وقد لفتت التجربة انتباه مجموعة من النقاد العرب ممّا دعاهم للكتابة عنها، ومنهم صلاح فضل وكمال أبوديب وعبدالقادر فيدوح وأحمد محمد عطية وعبدالكريم حسن ووجدان عبدالإله الصائغ وآخرون، وقد كانوا جملة من الأكاديميين، بينما تخصص النقاد عندنا في مجالات السرد والشعر، والنقد الثقافي”.

ويتابع “هناك رأي يقول باختفاء النقد عن الساحة الأدبية، وعدم مواكبته للتجربة، بينما يعمل البعض على استبعاد الناقد لاعتبارات متعددة، ولعلنا نستشعر أن من يقول بغياب النقد، يقصد بالتحديد عدم تناول ما ينشر على صفحات الجرائد بشكل مباشر أكثر مما يطرح متابعة الساحة بشكل عام، وعلى أقل تقدير ينسب الموضوع لنفسه، بمعنى أنه لا يجد من يكتب عن تجربته نقديا، دون التساؤل عن جودة النص المنتج”.

تأثر الأجيال

أغلب شعراء الجيل الجديد في أواخر التسعينات والألفية الثالثة يؤكدون على أنهم لم يتأثروا بالمشهد الشعري البحريني في السبعينات والثمانيات، فعلاقتهم بنصوص الشعراء السالفين كانت مجرد علاقة تاريخية للمرحلة، وأن تأثرهم الحقيقي جاء عبر مطالعاتهم الشخصية للشعراء العالميين والشعراء العرب بمعزل عن الجغرافيا.

وعن ذلك يعلّق حسن “سيكون من الصعب إغفال تأثير تجارب راسخة مثل تجربة قاسم حداد خصوصا وهو يستلم جائزة الشعر من مصر، وتجربة كل الرواد في قصيدة النثر والتفعيلة. فتجربة قاسم شكلت ضلعا فاعلا في تجربة الحداثة، امتد أثرها خارج منطقة الخليج إلى العالم العربي مع مجايليه من رواد التجربة أدونيس، سعدي يوسف، شوقي بزيع، عبدالوهاب البياتي، وآخرون. وربما سيكون من الحقيقي أن نتكلم عن التأثير المتبادل بين تجربة شعراء البحرين والعالم العربي، فالشعر في البحرين لم يكن يوما منقطعا عن ثقافته العربية”.

ويضيف “لعل انفجار الفضاء السبراني الذي عاشه الشعراء منذ مطلع الثمانيات جعلهم متصلين بتجارب أبعد، عربية وعالمية، وكذلك فعلت الترجمة. وربما كان لتحولات بعض الشعراء الأقدم بنكوص نصوصهم الشعرية بجانبيها العامي والفصيح نحو أغراض شعرية بائدة قللت من تأثير تجربتهم على الشعراء الجدد”.

ويستأنف مداخلته بالذهاب برأيه إلى أن كثيرا من الشعراء الشباب قد مالوا في بعض تجاربهم إلى الفردانية وهيمنة اليومي وبسط المعتاد بطريقة مبهرة في بدايات تمايزهم. يقول “كانت تلك التجارب أقرب إلى نصوص قصيدة النثر، ولكن تيار التفعيلة ظل مواكبا أيضا. واعتقد أن هناك مجموعة من شعراء قصيدة النثر قد بنو لهم أسسا قوية تؤثر على الجيل الجديد. ولعلي أذكر هنا أحمد العجمي وإيمان أسيري على سبيل المثال”.

تأتي تجربة جعفر حسن الشعرية في منطقة زمنية معاصرة لتجربتين؛ تجربة يمثّلها قاسم حداد وأمين صالح وعلي الشرقاوي وآخرون، وبين تجربة يمثّلها جيل الشعراء الشباب في البحرين. وعن علاقته بظلال جيل سابق، وانعكاساته على جيل لاحق يقول “يبدو أن هناك ثلاثة أشكال للشعرية ظهرت عندنا كما في كل التجربة العربية، أحدها العمود، والذي يطيب للبعض الكتابة فيه أو في التنقل بينه وبين التفعيلة، وشكّل تيار التفعيلة طريقاً راسخاً لدى البعض منذ بواكير التجربة، بينما ظل البعض وفيا لتجربة قصيدة النثر”.

هناك رأي يقول باختفاء النقد عن الساحة الأدبية وعدم مواكبته للتجربة، بينما يعمل البعض على استبعاد الناقد

وينوّه كاتبنا إلى أن “تجاربهم شكلت تياراً قد لا تبدو آثاره واضحة على الشعراء الجدد، ذلك لأن الشعراء المبدعين يظهر لديهم ذلك النزوع نحو الابتعاد عن إظهار ذلك التأثير بالآخر في شعريتهم أو ما سمي بقلق التأثير أو قتل الأب في أشد الأوصاف تطرفا، ولكن الدور النقدي نحو صقل التجربة وتعميق فرادة الصوت الشعري ظل مسموعا من قبلهم، ومن خلال الكتابة النقدية أيضا ظل هذا الدور فاعلا، وإن كان الشاعر لا يهتم كثيرا بهندسة القصيدة على عكس السرد. كما يمكن رصد تأثرهم هم ذاتهم ببعضهم البعض في بعض أشكال الصور الشعرية، ولكن ذلك ليس عن طريق المطابقة بل عن طريق المغايرة”.

ويضيف “معظم أصدقائي من الشعراء ما زالوا يكتبون وينتجون، بعضهم قليل الإنتاج، مثل أحمد مدن، يوسف حسن، والبعض الآخر ينتج بكثرة، مثل أحمد العجمي، لست ممّن يميلون إلى تقسيم الشعراء إلى أجيال، وقد دفعني الأصدقاء نتيجة لتلك المجايلة دفعا نحو تبني الكتابة النقدية التي أعطيتها كثيرا من وقتي، مشاريعنا ظلت مثل نبتة برية تسقيها الرؤى، رغم الريح والجفاف، تبرز وتضيء كل حين رغم كل الصعاب”.

هوية عربية جامعة

يرى جعفر حسن أن وجود المثقفين في ثقافتنا اليوم يمتد على مساحة واسعة كما امتداد الوطن العربي الكبير، وأن هناك من المثقفين العرب من يتبنى الفرانكوفونية، ويكتبون أدبهم بالفرنسية، ويدعون إلى هدم الثقافة العربية، كما أن هناك نزوعا لبعض المثقفين باعتبار لهجاتهم لا تنتمي إلى العربية.

ويشير حسن إلى وجود أدباء أكراد يكتبون بالعربية، ولكنهم ينتمون إلى غيرها، ويعملون بدأب من أجل انفصالهم في دولة مستقلة، وفي المقابل هناك مثقفون يعبّرون عن طيف واسع من الطوائف الإسلامية (شيعة، سنة، إباضية، دروز، بهائية، والمسيحية والأيزيدية والصابئة، إلى آخره)، وتتفاوت أصواتهم بين العلو والخفوت.

كثير من الشعراء الشباب قد مالوا في بعض تجاربهم إلى الفردانية وهيمنة اليومي وبسط المعتاد بطريقة مبهرة

يقول حسن “هل تبدو الصورة قاتمة؟ بل يمكن زيادة قتامتها بوجود أدباء وعرب منتجين خارج الوطن العربي بواقع الهجرة، والهجرة موجودة منذ القدم إما بالتوسع أو بحكم البيئة الطاردة في العالم العربي، ولكن تلك البيئة الطاردة ترسخت وتعمقت بفعل الحروب الداخلية والصراعات السياسية منذ الحرب الأهلية اللبنانية حتى صراعات الربيع العربي التي لم تنته”.

ويتابع “بطبيعة الحال، المثقفون العرب هم الكتلة الأكبر وجودا في امتداد الوطن العربي، ومن فعل الثقافة أنها ترسي تقاليدها عبر الأغلبية، وربما مع هزيمة قوى الاستقلال وانكسار حركة النهوض والتنوير، وسيادة فكر ظلامي غدا حركات الإسلام السياسي المتطرفة (القاعدة، داعش، وتوابعها)، أدى إلى انتشارها وهيمنتها على الساحة، وتعمق تبعية الدول القطرية لدول المركز، رغم كل ذلك ظل مشروع اتحاد الأدباء والكتاب العرب صامدا رغم كل هذا التراجع”.