الروائي محمد برهان يدخل التاريخ إلى مختبر المخيلة

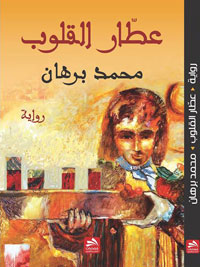

تقوم رواية “عطّار القلوب”، للروائي السوري محمد برهان، الصادرة حديثا عن دار فضاءات/عمّان،على بنية سردية دائرية تنتهي من حيث بدأت بالدم السوري الذي يجري أنهارا، في إشارة إلى أن السوريين محكوم عليهم في دائرة من الموت والخراب والدمار، بينما يكافحون من أجل الخروج منها. تعتمد هذه البنية على تقنية أو نسق الاسترجاع الزمني، فالراوي المشارك (الأب) في الرواية، يترك نقطة السرد التي هو فيها، ويسترجع أحداثا من الماضي، ثم يعود في النهاية إلى النقطة التي بدأ منها الاسترجاع، على غرار شهرزاد في ألف ليلة وليلة، ونجيب محفوظ في “ملحمة الحرافيش”، وجمال الغيطاني في “الزيني بركات” و”الرفاعي”، وغيرهم..

يستهل محمد برهان الرواية بحوار بين عصفور وقذيفة في فضاء دمشقي حول عمل كل منهما، حوار يحمل الكثير من الدلالات الرمزية، التي تشير إلى شهوة القتل التي تمثلها القذيفة (النظام)، في مقابل الرغبة في الحياة والبناء التي يمثلها العصفور (الشعب)، لكن الموت ينتصر هنا بانفجار القذيفة، وتطاير العصفور أشلاء، ليغدو شهيد البطش والدكتاتورية، وهو حال الشعب السوري الذي يتعرض إلى إبادة جماعية بكل آلات الموت (من السواطير إلى البراميل المتفجرة) في أبشع هولوكوست عرفته البشرية، لا لشيء إلاّ لأنه يريد أن يعيش بحرية وكرامة.

نبش الذاكرة

يبدأ الفصل الأول من الرواية، المكونة من ثلاثة عشر فصلا، كما تبدأ الحروب عادة، بقصف جوي لموقع يقع بالقرب من مخيم اليرموك في دمشق، ويتركز الحدث في بيت أبي نوار، حيث يحاول هو وأسرته المكونة من زوجته “سها” وطفليه “حلا” و”نوار” الاختباء من القصف تحت طاولة في إحدى غرف البيت، لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين. ورغم الرعب الذي يعيشه أفراد الأسرة الأربعة، فإن هاجسا إنسانيا ينبثق في داخل الأب حينما يحتك جسده بجسد زوجته دونما قصد، ما يجعله يستحضر ماضي علاقته بها، كيف تعرّف عليها بعد فشل علاقة حب، كانت تربطها بشخص آخر، وقراره الزواج بها.

رواية تقوم على بنية سردية دائرية تنتهي من حيث بدأت بالدم السوري الذي يجري أنهارا

ويقود هذا الاستحضار إلى نبش الذاكرة، واسترجاع صور الطفولة في سن العاشرة، أيام كان الزمن يختلف عن زمن ابنه نوار، ذكريات الدراسة ومفارقاتها وشقاواتها، والجولات الممتعة مع أبيه في سوق البزورية في الشام، والتدرب على مهنة العطارة في محل الحاج محمود العطار، ووصية الأب للحاج بأن يكون شديدا معه. ويستفيض في استذكار تلك الأيام بما فيها من نوادر ودروس في العطارة، والعمل الشاق الذي يقوم به الحاج محمود بحثا عن الأعشاب والجذور والبذور، التي يستخرج منها عقاقيره، وحكاياته التي لا يكل من روايتها للصائغ أنطون عن سلفه الحاج إبراهيم شهبندر العطارين.

في سياق هذه الحكايات نكتشف دلالة عنوان الرواية (عطار القلوب)، حينما يذكر لنا الراوي (أبو نوار) أن الكثيرين من الباحثين عن العلاج، الذين كانوا يترددون على عطارة الحاج محمود، هم مرضى القلوب (أي مرضى الحب) القادمين من بغداد والحجاز وجدة والأستانة، ومن بقاع شتى لا حصر لها.

وكأن الروائي يريد أن يقول إن الشام بلاد المحبة والجمال، ومحجٌ لمن تعرضت قلوبهم إلى الكسر، وأصيبت بالعطب في بلدانهم، وهي بالفعل كذلك، فلماذا تغلظ قلوب شتى عليها الآن، وتتآمر لتحطيمها والقضاء على فتنتها وجمالها؟

|

مذابح عبر الزمن

سنجد الإجابة على ذلك في توغل أبي نوار إلى أبعد من زمن طفولته، إلى حكاية تاريخية رمزية يرويها، على وقع هدير طائرة ميغ 21، نقلا عن راو آخر هو محمود العطار -وقد تحول أبو نوار إلى مروي له-، حكاية عن مذابح قتل فيها عشرات الألوف من أهل الشام (مسيحيين ومسلمين) في فتنة افتعلت في القرن التاسع عشر، أيام الاحتلال العثماني، وخاصةً خلال حكم الوالي أحمد باشا، الذي جنّد، من أجل الاحتفاظ بكرسيه، جماعةً من الزعران (الشبيحة) ليرسموا صلبانا على أبواب دور المسيحيين في حي جرمانا، وغيرها من ضواحي الشام -مثلما كتب زعران داعش اليوم حرف “ن” (أي نصراني) على أبواب بيوت مسيحيي الموصل-، الأمر الذي جعل هؤلاء المواطنين المسيحيين يشعرون بأن المسلمين سيهاجمونهم، فاتخذوا موقفا هجوميا، دفاعا عن أنفسهم. ورغم محاولة عدد من نبلاء دمشق، وفي مقدمتهم الأمير عبدالقادر الجزائري، الذي كان منفيا في سوريا، درء الفتنة، فقد نفذ الزعران مذابحهم الطائفية والمذهبية بالعصي والفؤوس والسكاكين والسيوف، وسلبوا المتاجر والأسواق، واضطر الكثيرون من أهل الشام إلى النزوح هربا من القتل.

شاي القلوب

في اجتماع يعقده ناظر الخارجية فؤاد باشا، المرسل من الأستانة لاستطلاع جلية الأمر، وقد تغيّب عنه الوالي أحمد باشا، يجمع رجال الدين المسلمين والمسيحيين وبعض مشايخ القوم والعقداء والزعماء، لتهدئة خواطرهم وإيجاد حلول للنزاع، فيشخّص الأمير الجزائري أساس الفتنة بقوله: “أهل المدينة السمحاء ما كانوا ليقتتلوا لولا أن صاحب الأمر والنهي في البلاد (يقصد الوالي) أراد لما حدث أن يحدث. أراد ذلك أن يتم لكي يحتفظ بمكانته، ويعيش أياما أطول مما قدر له أن يعيش على كرسيه”.

ويضيء هذا التشخيص بقوة حاضر سوريا الآن، وكأن التاريخ يعيد نفسه! وهنا يأتي دور الشيخ إبراهيم العطار لتحضير دواء يشفي القلوب من الحقد والبغضاء، فيبذل جهودا مضنية في التنقيب عن البذور والجذور، ومراجعة مصادر الطب الشعبي، قديمها وحديثها، حتى يتمكن من تحضير الدواء السحري وهو “شاي القلوب”، فيحتسيه الجميع، خلال الاجتماع، وتنفرج أساريرهم، وينقلب تجهمهم وتوجسهم وقلقهم إلى ودّ، ويصير كل منهم أليفا متسامحا، وفي حقيقة الأمر إن ذلك الشاي لا يعدو أن يكون إلاّ دواء نفسيا تطهيريا! لكن السلام وعودة الوئام إلى ربوع الشام لن يتحققا إلاّ بعزل الوالي ومحاكمته محاكمة عادلة، على ما تسبب فيه من جرائم فظيعة، جرّاء فشله في الحكم، وفساد طويته، اللذين أديا إلى سيطرة “الشبيحة” على المدينة واستباحتها.

محمد برهان يريد أن يقول إن الشام بلاد المحبة والجمال، رغم محاولات القضاء على فتنتها

التوظيف السردي

إن الخيار الذي اعتمده الروائي محمد برهان، أي التوظيف السردي الذكي لحكايا من التاريخ المظلم والدموي، في الشام، لإضاءة ما يجري في سوريا الآن من محنة شديدة، هو واحد من الخيارات المتاحة أمام الروائيين السوريين والعرب لمقاربة الأحداث الساخنة (الثورة) التي تجري وقائعها منذ نحو ثلاثة أعوام، مقاربة سردية غير مباشرة، لا تنزلق إلى التوثيق، أو كإستراتيجية نصية تجاه الواقع المتحرك (الإعصار المستمر) لا تتخلى عن “الأدبية”، أو الشروط الجمالية للإبداع الروائي.

وهو أيضا خيار يزيح الخطاب السردي من سياق ما يعرف بـ”الرواية التاريخية” إلى سياق “رواية التاريخ الراهن” من خلال المزج بين سرد وقائع الحاضر والاستشهاد بمدونات التاريخ، من دون الوفاء الكامل لها، بل بوضعها في مختبر المخيّلة.