"اليوم الأخير".. فكر صوفي برؤية مسيحية ولسان عربي

لعل قراءة “اليوم الأخير”، وهي عصارة فكر ميخائيل نعيمة الذي تبنى فلسفة تجمع بين جميع العقائد وتهضمها لتنتج فكرا ينزع نحو وحدة الكون وانصهار الإنسان فيه، تعيد للبنان واللبنانيين مشاعر الحب والتسامح اللذين هجرا “سماء لبنان” وتركاها اليوم “للبوم والغربان”.

“قم ودّع اليوم الأخير”.. هاتف قادم من المجهول تناهى إلى سمع “موسى العسكري” بطل رواية “اليوم الأخير” لميخائيل نعيمة (1889 – 1988) الملقّب بـ”ناسك الشخروب” نسبة إلى البلدة التي استقر وبنى خلوته فيها على سفح جبل صنين اللبناني، وذلك حين عاد من مهجره الأميركي سنة 1932.

مناخ صوفي

لم تكن هذه الجملة التي افتتح بها ميخائيل نعيمة روايته الأكثر عمقا وتجذرا في الفكر الوجودي سنة 1965 سوى فاتحة للوقوف عند جملة من الأسئلة الوجودية الحارقة، فكان كمثل رجلٍ يقف أمام منزله الذي يَحترق “وعليه أن يميّزَ، أمام اللَّهَب المتطاير، بينَ ما كان يَعتبره أساسياً قبل اندلاع النار وبَين ما هو ضروريّ حقّاً، حتى ينجوَ به دون غيره، قبل أن يتحوّل الكلّ إلى رماد التي كَتَبها”، وفق تعبير الكاتب نفسه.

يصور نعيمة في روايته التي تتمحور حول شخصية أستاذ جامعي اختار له اسما ذا مرجعية تنتمي إلى الشيعة الجعفرية (موسى العسكري) يبلغ من العمر 57عاما، يقف خلالها البطل على جملة تحولات في حياته تمتد فترة 24 ساعة، أي يوما بأكمله، يحدث خلاله تحول دراماتيكي يقلب حياة هذا الأكاديمي رأسا على عقب، ويصحح المفاهيم من حوله عبر شخصيات في محيطه الصغير: هشام، ابنه المعاق، أم زيدان، خادمته البسيطة، البستاني والزوجة، وشخصيات أخرى محدودة العدد، لكنها لا متناهية الدلالة والمفهوم.

24 فصلا من الأحداث التي تشي بتأويلات وتأملات، وكأن الساعة الواحدة تختصر قرنا من الزمن، فتنسج لحبكة درامية تنزع نحو التصعيد الداخلي وإثارة الأسئلة التي تنطلق من أفعال قد تبدو عادية ومتوقعة، لكنها تزيح الحجاب عن أسرار وجودية داخل مناخ صوفي يذهب بعيدا نحو فلسفة وجودية شديدة الإثارة والإدهاش.

وصارت المقاطع السردية تتطوّر على إيقاع التأمُّلات والأفكار التي تتوالد حول الحياة والموت، كلّما انقضت من النهار ساعةٌ نحو المَغيب. وفي نظر الناقد المغربي جعفر لعزيز فإن هذا التقسيم “آلية فعّالة تُمكّن من تَسريع الأحداث وبناء الشخصيات وتحريك الزمن في ذات الآن، ربما في ترميزٍ إلى جريان نَهر الحياة وعودِهِ نحو ينابيعه الأولى، ثمّ انبجاسه من جديد في دورةٍ أبدية دائمة”.

“قم ودّع اليوم الأخير” نداء سماوي يشبه تلك الإشارات الإلهية التي تحدث للرسل والأنبياء وكبار العارفين بالسر الأكبر، وقد استهل به نعيمة روايته ليؤسس لجملة وقائع أحاطت بشخصية بطل روايته موسى العسكري، وجعلته يلج فصلا نورانيا يستند إلى الإلهام قبل المعرفة عن طريق العقل.

ما من مكان حل فيه نعيمة إلا وألهمه الكثير وما كتاب «اليوم الأخير» إلا امتداد لهذا المكان من حيث عمق الأسئلة والنزعة التأملية

يبني نعيمة هذا التوجه على لسان الخادمة أم زيدان في قولها حين اندهش الأستاذ الجامعي من نفاذ بصيرتها ودقة حكمتها “أنا أم زيدان لا أكثر ولا أقل”.

أستاذ الفلسفة موسى العسكري يحاور العقل وينتصر له طيلة 57 عاما، كان يعيش حياة رتيبة قبل مجيء النداء الذي يحثه على توديع اليوم الأخير الممتد من منتصف الليل حتى اليوم التالي.

كان هذا الأكاديمي الذي هجرته زوجته مع عشيقها الشاب نحو بلد أجنبي، وتركته مع ابنه المقعد الغارق في تأمل زنبقة كل صباح، ينظر إلى الحياة على أنها سلسلة وقائع تخضع لقانون السببية وثنائية الفعل وردة الفعل وفق ما تمليه علوم الطبيعة.

كل شيء كان يبدو عاديا ومتوقعا في حياة شخصية أكاديمية لها وجاهتها في مجتمع حديث، إلى أن جاءها الهاتف من الغيب ليربكها ويغرقها في بحر من التساؤلات التي تقوّض القناعات وتعيد النظر في الثوابت والمسلمات.

“قم ودّع اليوم الأخير” فعل أمر يذكّر بما يوحى إلى الأنبياء والرسل، ولكنه مجهول المصدر لدى رجل يؤمن بالعقل، و”لا إمام سوى العقل” وفق تعبير أبي العلاء المعري، لذلك بدا بطل رواية ميخائيل نعيمة شديد الارتباك وحريصا على التأمل في كل تفصيل يخص محيطه الصغير.

جاءت “الإشارات الإلهية” لتزيد المشهد وضوحا وتجليا في كون المعرفة لا يمكن أن تكون إلا بالقلب، وما العقل إلا مركبة بطيئة السير تقودك إلى امتطاء طائرة نفاثة اسمها الحدس.

انعتاق فردي بحت

وهذا ما وقع لزوجته الشابة التي فرت مع عشيقها في مركبة لتقل الطائرة إلى الخارج، لكن حادث سير في الطريق أودى بحياتها فكانت نهاية طبيعية أو ربما عدالة إلهية انتقمت للزوج المخدوع.

تذهب الأقدار أبعد من ذلك في رواية “اليوم الأخير”، إذ وبينما يغرق ابنه هشام في تأمل الزنبقة ومحاورتها هي ومن حولها من العصافير، يقوم من كرسيه المتحرك ويقف على قدميه في معجزة إلهية تزيد الأستاذ موسى العسكري قناعة أن ما يسيّر الحياة ليس العقل وحده.

البستاني الذي يحفر في حديقة المنزل ويعثر على جرة ذهب يمكّنه موسى العسكري من الاحتفاظ بالكنز إيمانا منه بأن السماء قد كافأت البستاني لوحده، وليس لصاحب الأرض، وذلك في إشارة إلى أن مغامرة الوجود هي انعتاق فردي بحت ولا يخص الجماعات كما تدعي الأنظمة الاشتراكية.

يمضي “ناسك الشخروب” في غلق الدوائر على نفسها كما لو أنك في الفصول الأخيرة من رواية بوليسية، ولكن في اتجاه مصائر وجودية ذات منحى صوفي يحتفي بوحدة الوجود، والمعرفة المباشرة التي تنطلق من القلب لتعود إليه، إذ جاء في السرد الروائي بـ”اليوم الأخير” ومتابعة لسيرة الأكاديمي موسى العسكري في خضم أحداث هزت قناعاته العقلانية السابقة. وبينما هو كذلك تدخل عليه خادمتُه أم زيدان، وتسأله عن سبب تغيُّر حاله، وفي خضمّ حوارهما يسألها “أمَّ زيدان! أتعرفين ما هو الموت؟”، فتردُّ عليه “الموت هو الموت يا ابني”. وفي هذا الوضْع الوجودي، الواقع على حافة الوجود والعَدم، الموت والحياة، الفَناء والبقاء، يَروي نُعيمة سيرَة هذه الساعات الأربع والعشرين الأخيرة التي هي مَدار الكتاب.

تمرُّ الأحداث على محكّ الموت ليتّضِح الفرقُ بين الزائف والأصيل في حياة الناس. “فهل المضمون العميق في الكتاب مجرد مَوعظة مُقَنَّعَة كُتبت بأسلوب قصصيٍ لتندُبَ الناس إلى التأمُّل؟” يتساءل الناقد المغربي.

ينتصر نعيمة في “اليوم الأخير” للطبيعة بكل ما تعنيه من صفاء ونقاء روحاني يفضي إليه التأمل والسكينة بعد كل حادثة من شأنها أن تهز الكيان البشري كما حصل مع بطل روايته، فعند عودة نعيمة من نيويورك بعد وفاة جبران خليل جبران كتب يقول “عُدْتُ وفي أُذنيّ ضجيج مدنيّات لا تُحصى. وفي رأسي براكين من الأفكار، وفي قلبي حنين إلى عزلة أستطيع أنْ أغرق في صمتها وسكونها وجمالها فأطهّرِ أذني من الضجيج، وأفرّج عن رأسي ممّا فيه من البراكين، وأبرّد بعض ما في قلبي من الشوق والحنين”.

شخصية فريدة متفردة

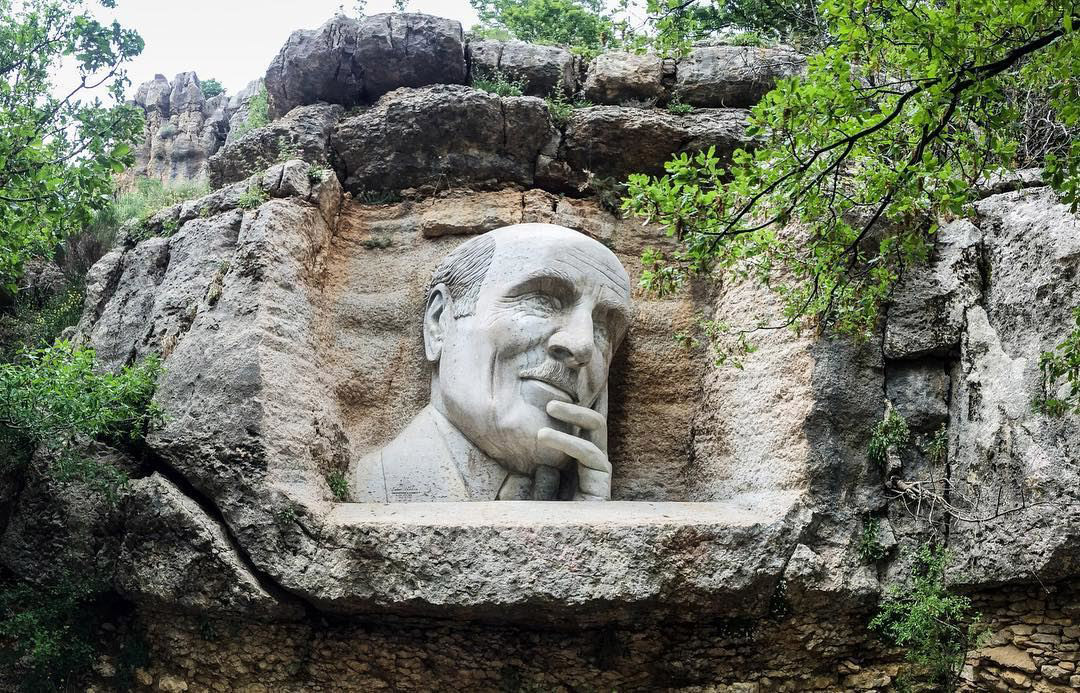

وفي هذا الصدد يقول نعيمة، ومن مكان اعتزاله الذي يقر له بالفضل عليه “كان الشخروب كريماً معي إلى أقصى حدّ. فما ضنّ عليّ بالعزلة التي كنتُ أنشد، بل فتح لي قلبه وذراعيه. فرحت أمضي معظم نهاراتي في كهف من كهوفه فساعات للتأمّل، وغربلة الماضي، وتعرية النّفس، وفتح كُوى الرّوح لنور الله، وساعات للتأليف.. وهل التأليف غير مكالمة الناس؟”.

وهنا يقول الكاتب لوركا حيدر معلقا “هذه الجملة الأخيرة، أي مكالمة الناس، كانت رداً على نقاده الذين اعتبروا اعتزاله هروباً من المجتمع ومواجهة الناس، حتى إن بعضهم اعتبره متشائماً أو كاتباً ينتمي إلى المدرسة التشاؤمية”. أما لقب “ناسك الشخروب” فقد خلعه عليه الكاتب توفيق يوسف عواد في مقالة كتبها عنه في صحيفة “البرق” عام 1932.

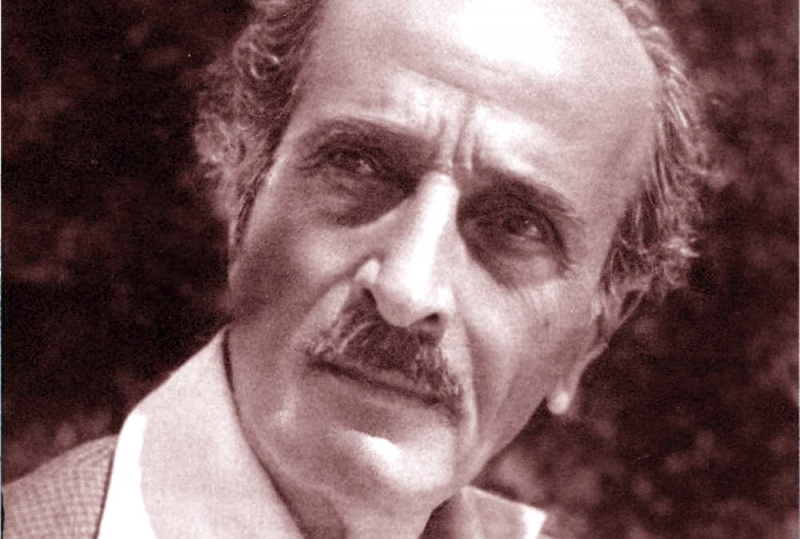

ميخائيل نعيمة الذي عاش قرنا من الزمان، شخصية فريدة ومتفردة في الأدب العربي، ترك بصماته في الرواية والنثر والشعر والنقد والمقالة، وحتى المسرح (أيوب). درس أولاً في المدرسة الأرثوذكسية في قريته، حيث أظهر تفوّقاً حصل بفضله على منحة للدراسة في دار المعلّمِين في الناصرة في فلسطين، حيث أمضى أربع سنوات ما بين 1902 و1906. وفي نهاية تلك المرحلة فاز بمنحة أخرى أهلّته للدراسة في “السمنار” بمدينة بولتافا الروسية ما بين 1906 و1912 حيث درس اللاهوت. وقد نظم عام 1910 قصيدة “النهر المتجمّد” بالّلغة الروسية ثم نقلها إلى العربية، حيث يقول فيها:

يا نهرُ هل نضبتْ مياهُكَ فانقطعتَ عن الخرير؟

أم قد هَرِمْتَ وخار عزمُكَ فانثنيتَ عن المسير؟

بالأمسِ كنتَ مرنماً بين الحدائقِ والزهور

تتلو على الدنيا وما فيها أحاديثَ الدهور

بالأمس كنتَ تسير لا تخشى الموانع في الطريق

واليومَ قد هبطتْ عليك سكينة اللحدِ العميق

عندما وصل ميخائيل نعيمة إلى نيويورك أو”الدردور الرهيب” كما سمّاها في خريف عام 1916، كان في استقباله كلٌّ من نسيب عريضة وميخائيل إسكندر وجبران خليل جبران وغيرهم. وفي عام 1920 تأسست الرابطة القلميّة وكان جبران عميدها ونعيمة مستشارها ووليم كاتسفليس خازنها، وبات الجميع يعرف بأدباء المهجر. وما لا يعرفه الكثيرون أن نعيمة ترجم مؤلفات عديدة لرفيق دربه جبران من الإنجليزية إلى العربية، وكان له الفضل في شهرة جبران في العالم العربي، لكن ميخائيل ابن الشخروب اكتفى بهذه الحظوة في العالم العربي ولم يتخطاها إلى العالمية كما هو الحال بالنسبة إلى ابن بشرّي اللبنانية جبران خليل جبران.

ما من مكان حل فيه نعيمة إلا وأثر فيه، وألهمه الكثير، فنيويورك التي عاد منها إلى لبنان، كتب فيها “مذكرات الأرقش” التي يبدو كتاب “اليوم الأخير” امتدادا لها من حيث عمق الأسئلة الوجودية والنزعة التأملية.

والأرقش الذي يعني في العربية المنقط بالأبيض والأسود هو مسمى كثير الرمزية والدلالة في فلسفة ميخائيل نعيمة الذي تأثر بالفلسفات البوذية والهندوسية التائقة نحو الخلاص والنقاء الإنساني.

ولهذه المذكرات قصة تتعلق بما خطه نادل يعمل في مقهى عربي بنيويورك، حاول نعيمة شراءها لكن صاحب المقهى منحه إياها مجانا نظرا لاختفاء الأرقش في ظروف غامضة، وهو ما يزيد الأمر إثارة وغموضا.

ويقول الأرقش في الصياغة التي كتبها نعيمة وتكاد تلخص فلسفته على أكمل وجه في روايته “ما دمتُ فكرا متجسداً لا جسداً مفكراً، فأنا في كل لحظة، أو أقل منها إنسان جديد”.

فلسفة انتقائية

افتتان نعيمة بالفكر المتجدد الذي يشبهه بالنهر الذي لا يمكن الاستحمام فيه مرتين، يظهر عميق تأثره بفكر سبينوزا، وحتى شوبنهاور، وكذلك قراءته الشاملة للمدرسة الواقعية الروسية وهو الذي يتقن هذه اللغة كتابة وقراءة في تلك الفترة التي سبقت الثورة البلشفية.

من على حافة الوجود والعَدم، الفَناء والبقاء، يَروي نُعيمة سيرَة هذه الساعات الأربع والعشرين الأخيرة التي هي مَدار الكتاب

ثار نعيمة في كل كتاباته عن الأساليب التقليدية والصور النمطية فابتعد عن المحسنات البديعية المتوارثة وركز على الوضوح وعدم المواربة.

وفي هذا الصدد يقول الكاتب جعفر لعزيز أن أسلوب نُعيمة في هذا الكتاب هو أسلوبه في كل ما كَتب، فقد نهل الرجلُ من الرومانسية الغربية ومن الواقعية الروسيّة بالإضافة إلى مَصادر فلسفية ودينية انتقائيّة (هندية وغيرها)، وجلّها يتقاطع مع التعاليم المسيحية التي عَرفت إبان حركة النهضة العربية عملية إحياء لغوية كُبرى تَجلّت في توفُّرها على معجمٍ مبتكرٍ، بفضل ما بذله البَستاني واليازجي من تَرجمة للأناجيل وتَطويرٍ لصيغ الصلوات والبشارات.

ويضيف الناقد “يمكن أن تشكّل هذه الحقول الدلالية سجلّاً ذاتياً، خاصّاً بصاحب ‘سبعون’. وهو ما يعني، في المستوى الأسلوبي، حضورَ قطاع معجمي يتغذّى من الإحالات الإنجيلية التي قد لا يَفهمها مَن ليس له إطلاع على ‘الكتاب المقدس’ بعهدَيْهِ القديم والجديد، لأنها ترتبط بمرجعيات ذهنية تُصطرف عبر آلية التناص”.

ما يعرف بالروحانية المشرقية التي كان نعيمة أحد أكبر فلاسفتها ومنظريها، تتجلى واضحة في إشارات ومصطلحات لم تعهدها الكتابة الأدبية العربية ولكنها برزت في “اليوم الأخير” مثل التناسخ والتقمص والكرازة والملكوت و”دونية الجسد وعرفانية القلب” التي تعتبر أبرز وأهم ما ميز فكر نعيمة في “اليوم الأخير”.

أضفى كل هذا سحرا خاصا لرواية نعيمة التي تنضح واقعية، وفكرا عولج بلغة بسيطة، وهو الناقد في “الغربال”، القاص المتأمل في “مرداد”، وكاتب السيرة في “سبعون” التي كتبها ظناً منه أنه يقترب من الرحيل الأبدي. لكن العمر امتد به ما يقارب القرن ليرحل في عام 1988. وتكريماً له تم تحويل الشخروب إلى معلم سياحي، ونحت النحات اللبناني عساف عساف مجسماً تكريمياً لنعيمة في الصخر، ونَحَت تَحته باباً مواربا على الحياة بحسب تعريفه، حيث دفن خلفه جثمان ميخائيل نعيمة. فصار المكان الذي أمضى فيه ناسك الشخروب نصف عمره تقريباً، نقطة جذب سياحية لمحبيه من المثقفين والأدباء وتلامذة المدارس وسط الطبيعة الساحرة، قبالتُه جبل صنين بِهَيبته العالية، وصخوره التي تشبه بها ميخائيل نعيمة.