هل يريد الإنسان فعلا أن يعيش حرا؟

قد نفهم خضوع الإنسان مُرغَما لقوّة معادية احتلّت بلاده وسلطت عليه الخسف والذلّ، ولكننا لا نفهم خضوعه طوعًا لحاكم من بني جلدته، يمتصّ عرقه، ويسلبه قوته، ويخنق صوته، ويصادر حريته، فيما يقابله بالتمجيد ويصوّت له يوم الاقتراع، حتى ليحقّ التساؤل ما إذا كانت السلطة، على اختلاف مراتبها تُعمي البصيرة فيتنازل لها الإنسان طوعا عن حريته.

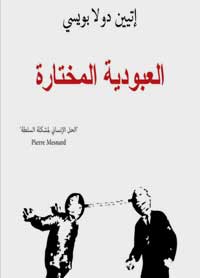

في “مقالة العبودية الطّوعيّة”، التي يرجع عهدها إلى القرن السادس عشر، لاحظ الكاتب الفرنسي إتيان دو لابويسي في فزع أن ملايين من البشر يعيشون تحت نير سلطة استبدادية غاشمة، ولا يرون حرجا في ذلك الوضع الخانع الذي يشمل الرعية كلها.

وتساءل في حيرة كيف لإنسان خلق حرّا، أن يجد نفسه مغلولا بالأصفاد، فيبارك وضعه ذاك ويقبل خضوعه طوعًا لهيمنة سلطة جائرة.

العبودية الطوعية

لم يكن لابويسي قد بلغ سن الرّشد حين صدمته تلك الحقيقة السّاطعة، التي لم تثر انتباه غيره ممن ضُربت على أبصارهم غشاوة، حتى لكأنه مثل ذلك الطفل، بطل حكاية هانس كريستيان أندرسن “ملابس الملك الجديدة”، الذي كان وحده من رأى ما هو بادٍ أمام أعين الناس جميعًا، فقد غفلوا أو تغافلوا عنه إرضاء لمشيئة الملك، أو خوفا من فورة غضبه.

وما لاحظه الفتى لابويسي هو أن مصدر الطغيان لا يكمن في جبن الشعب أو خوفه، بل في ما أسماه العبودية الطوعية، أي أن حالة الاستعباد لم تكن مفروضة في الغالب، بقدر ما كانت مرغوبًا فيها، فالناس يرغبون في أن يعاملهم الطاغية معاملة السيّد لعبيده، فيسلبهم أملاكهم وحتى أرواحهم برضاهم. ما يعني أن السلطة السياسية لا تتجلى بكل عنفها وقسوتها إلا لأن الأفراد يمدّونها بالعصا التي ستنهال على ظهورهم.

ولابويسي يفسر ذلك بأن السلطة في حال جورها واستبدادها تشكل لدى المهيمَن عليهم موضع رغبة غامضة، فهم غالبا ما يكونون منبهرين بالطاغية حدّ الانذهال، ما يجعل العبودية الطوعية متصلة اتصالا وثيقا بهذا الافتتان، فصورة السائس كلّيّ القدرة والحضور، التي تنسحب على مجمل الجسد السياسيّ، هي التي تفتن المسوسين.

وفي هذا نوع من التماهي والتوحّد على رأي علماء النفس، فكل إنسان يتماهى مع الطاغية إلى حدّ يحسب معه أنه يتقمّص السلطة عن طريق هذا الإسقاط المتخيل، أي أن توهّمه الانصهار في جسد من يمارس الهيمنة يعكس ميله إلى الخضوع لنظام يمارس القهر الدائم.

والحاكم يدرك ذلك الوهم ويعمل على تغذيته بخلق نوع من الشعبية عن طريق حشد الجموع لتزكية سياسته، أو مساندته ضد خطر خارجيّ، أو القيام ببعض الأعمال الخيرية أو الإنسانية التي توهم بعطفه على رعاياه، ولكنها في الواقع ليست سوى عمليات سيطرة مدروسة تجعل الشعب مازوخيّا تقريبا يستلذ فقره وعذابه، ويُجلّ من كان سببا فيهما.

ومن ثَمّ فإن العبودية الطوعية في رأي لابويسي ليست نتيجة نوازع سلطة ساديّة بقدر ما هي تعبير عن طاعة عمياء متأصلة في نفسية الأفراد. وهذا ما لفت انتباه التحليل النفسي لاحقا حيث أجريت دراسات عن الآليات اللاواعية للهيمنة بغية فهم تلك الظاهرة. ففي مقالة “سيكولوجيا الجماهير وتحليل الأنا” مثلا، تناول فرويد مسألة التشكيلات الجماعية التي تنظمها الكنيسة أو الجيش، حيث كتل بشرية شرهة إلى السلطة، ومتعطّشة للخضوع، ترنو إلى من يتولى القيادة، من واعظ يمثل المسيح، وضابط عسكري يلبي نداء النظام، فترى في القائد بديلا رمزيا للأب، ومثلا أعلى للأنا، أي مثالا يتمنى كل فرد الاحتذاء به.

هنا أيضا يتجلى منطق التماهي، حيث يتوحّد الناس مع من يملك سلطة دينية أو عسكرية ويعربون عن استعدادهم لطاعة أوامره مهما كان الثّمن. أي أنّهم، في لحظة انبهار، يتخلون عن نرجسيّتهم ويتبعون من يعتبرونه شخصا غير عاديّ، فيتماهون معه في نوع من الالتحام الجماعيّ. وقد استخلص فرويد من تحليله أن تناسق الجماعات التي درسها يعود أساسا إلى روابط ذات طبيعة ليبيديّة، فالأفراد الذين يشكلون تلك المجموعات يحبّون قائدهم، ويعيشون على وهم أن يبادلهم نفس الحبّ، بنفس القدر. والحاكم يدرك ذلك، ويستعمل لتكريسه التلاعب الأيديولوجي والدعائي على نحو يعزز ذلك التعلق العاطفي ويعمّق تلك القناعة حتى يمهّد لعبادة الشخصيّة.

ولكن سواء انبهرت المجموعة بالطاغية، كما يعتقد لابويسي، أو انجذبت إلى القائد انجذاب المعدن إلى مغناطيس على رأي فرويد، فإن ثمة مسألة تظل مغيبة في خطابيهما، ونعني بها حرية البشر أمام السلطة أيّا ما يكن مصدرها. ألا يكون خضوعهم ناجما ببساطة عن قبول واع؟

العلاقة الجدلية

لقد سعت الفلسفة السياسية إلى وضع الشروط التي توفق بين السلطة، كضرورة لتسيير البلاد والمحافظة على سلامة ترابها، وتنظيم شؤون العباد وحفظ أمنهم، وبين الحرية كقيمة إنسانية عليا، لا يمكن التنازل عنها، واقترحت إبرام عقد أو ميثاق يوافق عليه الجميع عن قناعة وتبصّر يراعي حقوق كل طرف.

في “رسالة في الحكم المدني” دافع جان لوك مثلا عن حق الأفراد في إقرار المجتمع المدني والسلطة السياسية التي تشرف عليه، فالدولة في نظره توجد للحكم في النزاعات بطريقة محايدة، وضمان الحريات الفردية والحقوق الأساسية وفي مقدمتها الملكية والأمن.

في مقابل ذلك يوافق المواطنون على الامتثال للقوانين التي من شأنها حماية حقوقهم كاملة. أي أن الخضوع في هذه الحالة معدوم، ما دامت السلطة قائمة على موافقة الشعب، فلا رغبة هنا في الخضوع، وإنما هو انخراط عقلاني في مقتضيات الحياة المشتركة، وتعبير عن الثقة في المؤسسات القائمة، فإذا أخلّت السلطة بتعهداتها، وتحولت إلى نظام متغطرس جائر، حقّ للشعب أن يتمرد ويثور عليه، حسب جان لوك الذي يؤكد أن من حق الشعب ألا يرفض الخضوع والعبودية، بل يجوز له أن يقوّض السلطة التي فقدت شرعيتها ويضع أسس حكومة جديدة.

لا شيء في اعتقاد المفكر الإنجليزي غير إرادة الحرية يمكن أن يقف في وجه الهيمنة السياسية، التي ليس لها ما يبررها، تفاديا للمظاهر السلبية التي قد تولّدها تلك الهيمنة. وفي هذا تأكيد على أن رغبة الشعب في أن يعيش حرّا هي التي تضع حدّا للعبودية الطوعية، وصدى لما قاله لابويسي حين أكّد هو أيضا أن كسر طوق العبودية لا يكون إلا بتطوير رفض الخدمة، فالطاغية ينهار حين يكف الناس عن الانبهار بشخصه، والإيمان بعظمته.

مفكّر آخر أثار قضية الحرية كشرط أساس لا خلود للسلطة من دونه هو ميشيل فوكو، ولكنه لم ينظر إلى المسألة من باب العبودية الطوعية، بل من باب العلاقة الجدلية بين السلطة وأفراد المجتمع، ففي رأيه أن رغبة العبودية وحبّ السيّد هما فرضيّتان غريبتان تنكران طبيعة اشتغال السلطة الحقيقي، لكونها تمارَس على أحرار، أفرادا وجماعات، يملكون حق تبني استراتيجيات مقاومة أو رفض.

ويرى فوكو أن عدم خضوع الحرية هو الشرط الأساس لكل علاقة مع السلطة، فلا يحدث عندئذ صراع ثنائي بين الحرية والسلطة، بل علاقة دينامية حتى وإن شابها التحريض والاستفزاز. ما يعني أن البشر لا يعدمون حيلة أمام السلطة، ولكن ذلك يبقى رهين وعي الفرد بحقوقه، ورهين احترام السلطة للغاية التي جُعلت من أجلها، وغاية كل دولة كما بين سبينوزا ليست الهيمنة بل الحرية.

تقول حنا أرندت “لا يمكن لإنسان أن يخضع للهيمنة إلا إذا كان مثالا لنوع الإنسان الحيواني”.