هاني شنودة موسيقار مصري يعيد إلى الألحان دورها الفكري

من لا يعرف موسيقى “شمس الزناتي” الشهيرة التي تتردد على ألسنة الكبار والصغار منذ عقود وحتى يومنا هذا؟ من لا يعرف موسيقى “المشبوه” المليئة بالأسئلة؟ من لا يعرف محمد منير أو عمرو دياب ومسيرتهما التي بدأت على يد صاحب تلك الألحان؟ إنه هاني شنودة الموسيقار المصري المختلف، المتميز بالفكر الموسيقي قبل الحرفة التلحينية وبالرؤية اللغوية الخاصة لما ستقوله العلامات الموسيقية قبل أن تقولها.

يحتاج شنودة إلى نظرة متعمقة، تتجاوز حبسه في حقب تاريخية ماضية اكتشف فيها كثيرا من المطربين، وأسس “فرقة المصريين” منذ حوالي 43 عاما، وتوقف نشاطها بعد 10 سنوات، كأول فرقة مصرية أحدثت طفرة في حينه، بعد رفض ومواجهة في البداية.

شنودة الذي يقع غالبية محاوريه في الخطأ ذاته، رده إلى الماضي، حتى يخيل لمتابعيه أنه يعيش على أنقاضه، ليس كذلك، فحتى وهو على مشارف الـ78 عاما، بما يفرضه التقدم في العمر من وهن، مفعم بالطاقة والحيوية والخطط.

يرفض شنودة الإجابة على سؤال استهلالي حول تاريخه، في ندوة نظمت لتكريمه في القاهرة قبل أيام، على خلفية عزف مقطوعته أخيرا خلال تسلم الممثل الأميركي من أصل مصري رامي يوسف جائزة الغولدن غلوب كأفضل ممثل تلفزيوني.

يقول “تاريخي الكل يعرفه، ربما حتى أكثر مني، أصادف البعض فيشيدون بأغنية قد لحنتها وأنا لا أتذكرها، لكن طالما متأكد هو كذلك (يضحك). المهم ألا يتغطى الإنسان بماضيه، ويرى ما سيفعل، إذا كنتم تريدون أن تعرفوا ماذا أفعل الآن فأنا مشغول بالتفكير في مستقبلي”.

خديعة التذوق الفني

يزيد شنودة في الإبهار حين يستطرد في الشرح، وربما في رجاء مكتوم للكف عن ربطه بالماضي، قائلا لـ”العرب” عند سؤاله عن تقييمه لرحلته “كانت كالسهم، انفلت مني دون أن أشعر، يندفع سريعا، لكن دائما ما ينظر للأمام، نقطة مبتغاه وطموحه بعيدة، في المستقبل دائما”. وهل فكر السهم في التوقف مرة؟ يجيب بالقول “لم أتوقف إلا مضطرّا، أدخل لإجراء عملية ما، عدا ذلك حياتي كلها في الموسيقى، ورحلتي في مجملها مرضية بالنسبة لي سوى من مراجعات طفيفة، تعاون مع منتج كان من الأفضل ألا أتعاون معه، تلحين عمل لم أكن أرغب في تلحينه، وهكذا تلك الأمور التي لا تغيب في أي رحلة”.

تحمل بعض آراء الموسيقار المصري الطابع الثوري التجديدي المتفهم، حتى إذا وقف وحيدا عكس كافة موسيقيي جيله في قضية مثل “المهرجانات”، يصطف كبار الموسيقيين والفنانين في خانة تصنف ما يحدث بالانحطاط والهوجائية ويضعون ذلك النوع في ساحة محكمة، بينما يرفض شنودة أن يصبح القاضي والجلاد، يتعفف أن ينغمس في رفض شيء برمته أو قبوله برمته، ويؤمن بالثورة التي هي دائمة الحدوث. “كل فترة لا بد من ثورة على القديم، وهذه طبائع الأمور، تأتي جيدة أو سيئة، لكنها ثورة تعكس المجتمع، لا فن دون جمهور، ولا فن لا يدفع تكلفته جمهور بعينه، وإلا لما وجد”.

ويزيد ليبرئ الموسيقى في إشكالية المهرجانات “لا توجد نوتة مؤدبة وأخرى غير ذلك، الموسيقى ليست فيها مشكلة، المعضلة في الكلمات، يمكن أن آتي بأفخم موسيقى وليكن النشيد الوطني، وأركّب عليه كلمات ما فتصبح أغنية هابطة، والعكس، لذا أزمة أغاني المهرجانات في الكلمات الخارجة في بعض الأغاني، وهذا يستوجب مواجهة بالقانون الموجود بالفعل، المشكلة في التطبيق، لماذا لا يطبق؟”.

يرى شنودة أن بعض أغاني المهرجانات يمكن أن تُخلد أيضا، وتصبح علامة في الذاكرة حتى مع الهجوم عليها حاليا، لكنه يستثني الخادشة، فالكلمات القبيحة العارية ستختفي، ويبقى ما ينفع الناس، بعضها يتناول قضايا مهمة، مثل خيانة الأصدقاء وغيرها من مواضيع مجتمعية. ويراهن الموسيقار على قدرة المجتمع على تطهير ذاته مع الوقت.

شنودة المسيحي مكتشف المبدعين الكبار مثل محمد منير وعمرو دياب وغيرهما، يعتز بحضوره الدائم لمولد السيد البدوي، وبتعلمه من الإنشاد الديني في حلقات الذكر

يرجع موسيقى المهرجانات إلى الصوفية، وثيمتها تعود بالأساس لشيخ الطريقة وهو يتوسّط بين مريديه ممسكا بسبحته ويردد “الله الله الله”، ثم تبدأ الابتهالات على إيقاع شديد بالقرب من الإيقاع الذي تستخدمه المهرجانات.

ذهب شنودة بعيدا حين رفض مصطلحا راسخا في الموسيقى “التذوق الفني”، وهو يعبر عن أمنيته أن يختفي هذا المصطلح ليستبدل بـ”التقدير”. يقول “خلقنا الله ونحن مختلفون والأذواق متباينة، لماذا نقارن بين شيء وآخر ونحاول أن نقيس لونا بلون، أتمنى أن يصبح لدى الناس ثقافة أنا أقدر أم كلثوم وأحب كذا وكذا”.

نظرة شنودة إلى موسيقى المهرجانات على أنها الثورة الفنية الآنية، بغض النظر عن جودتها، تتسق مع طبيعته المجددة، فقد كان أول من اعتمد على “الكونتربوينت” في الموسيقى العربية، بخلق توليفة من خطي لحن مستقلين يسيران في تزامن معقد إيقاعيا خلال تفاعلها وهو أمر صعب في المقامات الشرقية التي لا تحتاج إلى “هارموني” في الأصل وتعتمد على مغن يجيد منحها حقها بصوته.

جانب آخر في شخصية شنودة هو أصالته، فقبوله بالتجديد والتنوع لا ينبع من الرغبة في التقليد الأعمى أو استيراد شكل معين أو تهجين موسيقى بعينها، لذا يعترض على لفظ الموسيقى العربية عند سؤاله عن تقييمه لها في المرحلة الحالية. ويوضح قائلا “هي الموسيقى المصرية، لأن الموسيقى العربية أحيانا باتت تأخذ كثيرا من الثيمة الهندية، ما أفقدها هويتها المميزة، نحن نواجه مشكلة هوية”.

الهوية عند شنودة لا تعني الانغلاق أو رفض الوافد، وإنما المزج في بوتقة بشرية تُصهر عناصر عدة وتخرج متناغمة معبرة وليدة بيئتها، وهذا ما فعله في فرقته المعروفة بالمصريين التي تطرقت لأول مرة لهموم اجتماعية وقضايا حيوية بعدما كان الغناء قاصرا على قضايا الحب والوطنية.

والهموم الاجتماعية عنده لم تقف، لكنها باتت مناسبة أكثر مع حقبته وهمومه الآنية. في شبابه لامس قضايا الزواج والصراع بين الأجيال

والتغيرات النفسية والمجتمعية فعبرت أغاني فرقته عن ذلك، الآن شنودة شيخ على مشارف الثمانين، خبر ظروف كبار السن ومشاعرهم، لذا تذهب بوصلته لهم.

ينوي شنودة أن يتوجه في جولة بين دور المسنين للترفيه عن الكبار، ويقول “في أبريل المقبل، سأصطحب مطربا ومطربة إلى دور المسنين، نعزف لهم الأغاني القديمة، ونذكرهم بالذي مضى”.

الموسيقى والزمن

علاقة غامضة تجمع ما بين الموسيقى والزمن، كما يرى شنودة، تتمثل في قدرة خارقة على العودة بعصر مضى في رحلة وجدانية بمجرد سماع أغنية ما، “الآن تسمعون أغاني وتعتقدون أنها تذهب، لكنها مخزنة داخلكم، بعدما تشيخون وتعاد على مسامعكم تكون كآلة خارقة تخترق الزمن”.

ويربط شنودة بين اللحن والذاكرة البشرية، بعلاقة حفظ موقوتة حتى رحيل معاصريه، ويعترف المؤلف الموسيقي بفضل وقدرة أكبر للكلمات، تتعدى اللحن، “اللحن يُنجح الأغنية أما الكلمة هي ما يكتب لها الخلود”، من منا لا يستحضر كلمات “عايزنا نرجع زي زمان قول للزمان أرجع يا زمان”، وهي كلمات للشاعر مرسي عزيز في أغنية فات الميعاد لأم كلثوم، أو كلمات “زحمة يا دنيا زحمة” للمطرب أحمد عدوية في وقت الظهيرة والزحام.

وربما لذلك عُرف عن الموسيقار ارتباطه بالكلمات، وضرورة قراءته لها أو سيناريو الفيلم في حالة الموسيقى التصويرية أولا، ثم تطويع الموسيقى لخدمتها.

بروح الشاب ينشغل شنودة بالمستقبل، ويعطي وعدا على الملأ للفنانة الشعبية فاطمة عيد لتقديم لحن جديد لها خلال الندوة التي شاركت فيها أيضا تكريما لمسيرته، وهو صاحب باع في الأغاني الشعبية، أبرزها ألحانه للمطرب أحمد عدوية.

يشتكي شنودة من القوانين المنظمة للملكية الفكرية في مصر ويراها عقبة تحول دون إسهامه بالمزيد، يقول “في مصر المنتج له كل شيء، أما صاحب اللحن ذاته فبمجرد توقيعه العقد يصبح غير ذي سلطة على أعماله لمدة 99 عاما، ألحاني أطفالي هل يُعقل أن أبيع أطفالي، لذا لا أطرح ألحانا جديدة”. ويضيف “لا بد من إصلاح قوانين الملكية الفكرية بأن يُجرم التنازل القصري عن الأغاني والأعمال لأي أحد، حتى لو نجلي، يجب ألا تصبح حكرا على أحد، الفن للنشر وليس للحبس”.

يشير شنودة إلى الاختلاف الواضح ما بين سوق الموسيقى في مصر وسوقها في الولايات المتحدة على سبيل المثال، على خلفية استخدام موسيقاه في مسلسل “رامي” الذي حاز بطله جائزة الغولدن غلوب، يقول “قبل فترة بحث منتج في الغرب عن أكثر الموسيقى العربية التي قد تلقى نجاحا في مجتمعهم، فكانت موسيقى فرقة المصريين، تواصلوا معي للحصول على بعض الألحان ومن بينها ‘لونجا 79’ في عقد رباعي الشروط يضمن حق المؤلف كالناشر، مع كل استخدام جديد لموسيقاه”. وقد يلجأ البعض إلى الإنتاج الذاتي، هربا من احتكار المنتجين، لكن الأمر ليس يسيرا على شنودة، إذ تقفز هنا معضلة الشيخ، أو فجوة الكبار في التعامل مع التكنولوجيا، وحسب تعبير شنودة فإنه توجد الآن “منصات إلكترونية تطلب منك عرض موسيقاك عليها مقابل الحصول على نصف الربح، وبمجرد الموافقة، يختفي صاحب المنصة، ولا يجيب على الهاتف، وتُهدر حقوق المؤلف”.

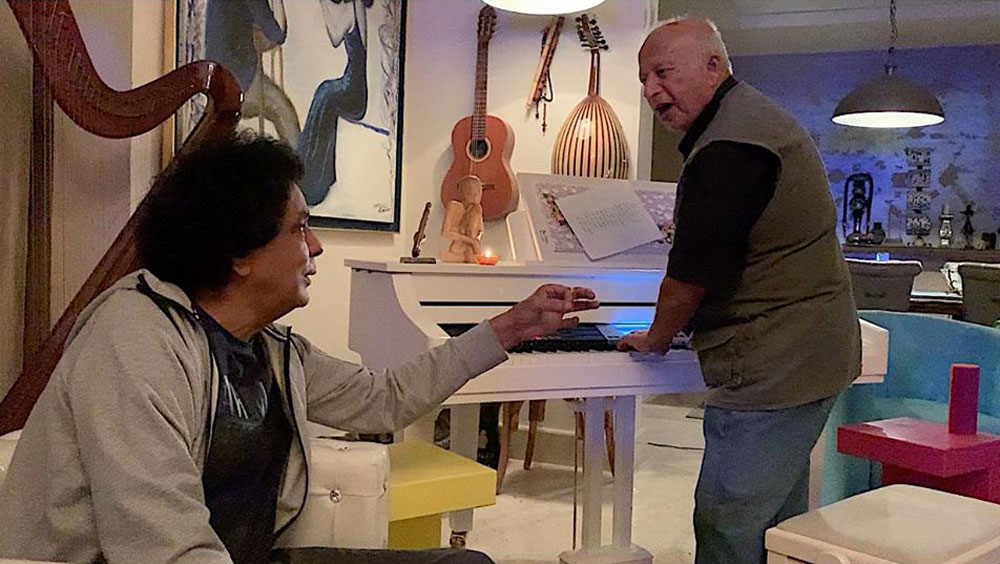

يعترف أنه لا يستطيع أن يؤسس منصة لنفسه تجمع أعماله، ويتمنى لو يجد شابا يتكفل بهذا، لأن المشكلة ليست في الإنتاج بل التسويق وهذا يتطلب شابا جالسا أمام الكومبيوتر ليل نهار، على حد تعبيره. وبين أزمة عقود المنتجين المجحفة والمنصات الإلكترونية تظل آخر أعمال الموسيقار “لونغا 2019” حبيسة أدراجه، ووجدانه، يعزفها لنفسه والمقربين.

العشرات من اللقاءات التلفزيونية ظهر فيها شنودة، يلمس متابعها ببساطته وخفة ظله النافذة حتى من خلف الكاميرات، لكن تفاعله المباشر مع الجماهير يتجاوز مجرد خفة الظل، إلى الألفة، والعشق الكبير من الموسيقار لجمهوره.

بين الدين والسياسة

لم تُسجل مواقف سياسية حاسمة لشنودة تجعل تصنيفه ممكنا، ولا ينبع ذلك من قناعة بأن الفن رسالة أكبر من السياسة ومن ثم يترفّع الفنان عن الخوض فيها طوعا، لكنه القلق من تبني موقف غير صحيح بالنسبة إلى معلوماته غير الكاملة، من ثم تؤثر عليه، أي أنه بالمفهوم الشعبي “يؤثر السلامة”.

ويبدو على النقيض من ذلك في قضية الدين، يبدي أراء أجرأ من أن تصدر عن مسيحي، منها أن الدين واحد منذ النبي إبراهيم وهو الإسلام، وكل ما هنالك من اختلاف أن “اليهود مسلمون على طريقة سيدنا موسى، والمسيحيين مسلمون على طريقة سيدنا عيسى، والمسلمين على طريقة سيدنا محمد، وفي النهاية التعاليم واحدة “لا تقتل، لا تزنى”، ويحب أن يصف نفسه أنه “ماشي في نور الله”، في فلسفة صوفية النزعة.

أما تلك الصوفية فقد كانت صاحبة تأثير قوي في تشكيل شخصيته غير المألوفة، فهو المسيحي الذي لا يدع ذكر رسول الإسلام يمر دون أن يتمتم بـ”عليه الصلاة والسلام”، أي أنه يتعدى مفهموم التسامح الديني إلى التمازج، فيقول “المسيحيون في مصر مسيحيو الدين إسلاميو الثقافة، فلا يوجد مسيحي لم يسمع عن آية قرآنية أو حديث نبوي، بل إننا نعرف الحديث الضعيف من المتواتر”.

شب شنودة خلال خمسينات وستينات القرن الماضي، قبل أن تغزو تيارات متشددة النسيج المجتمعي، وكان التدين الشعبي هو السائد دون فوارق بارزة وحساسيات بين المسلمين والمسيحيين، خصوصا في بيئة كمحافظة الغربية المعروفة بنزعتها الصوفية كحاضنة لرحلة القطب الصوفي السيد البدوي ومسجده.

اعتاد شنودة حضور مولد “سيدي السيد” كما يصفه، ليستمع إلى الإنشاد الديني ويشارك في حلقات الذكر، يعود إلى منزله فيصغي إلى عزف والدته للموسيقى الكلاسيكية، وتتسرب إلى أذنه الموسيقى الغربية التي تفضلها شقيقته، وقد طبع ذلك المزيج شخصيته على نحو خاص قابل للتنوع ومقدر للاختلاف.

وهو اليوم يقف مستاء من موجات التطرف التي تغزو المنطقة، ويراها تسحب من رصيد الموسيقى التي دورها “ملء وجدان الناس بالجمال”.