كتّاب دون منابر ومنابر دون كتّاب

الكتابة رحلة لا تعنى بالوصول مطلقا، ولكن البعض يتخذها هدفا إلى محطة ما -حب، مال، شهرة، أو غير ذلك- هؤلاء يزاحمون الشغوفين بالرحلة، وقد يقصونهم، وهذا ما يخلق نوعا من الصراع بين كتاب يمارسون الرحلة كوجود وآخرين يمارسونها كغاية لما هو أقل شأنا، لكن في هذا الصراع من الذي ينتصر؟

الأدباء الذين يكتبون في الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والمواقع الإلكترونية عادة ما يشعرون بالغبن ويكثرون من التذمّر، كون الكتابة الصحافية في نظرهم مقبرة للأدب وشكلا من أشكال “النحت في الريح”.

ما يحز في نفس الكاتب هو أنه يكتب وهو يعلم سلفا أن جهده سيذهب أدراج الرياح، وأن مصير هذا الورق معروف، لا بل أي ورق؟ فلنقل هذا “الورق الافتراضي” الذي لا يصلح لمسح البلور أو فرشه تحت أطباق الطعام.

الاستمرار والبقاء

المؤلفات الأدبية والفكرية تبقى، على الأقل، أكثر وجاهة وتقديرا؛ إذ يكفي أن يذكر الواحد في سيرته الذاتية أسماء الكتب التي صدرت له، وليس عناوين المقالات التي نشرها في الصحف والمجلات.

أما الأدهى والأمر فهو أن بقاء الكاتب في موقعه صار غير مضمون أمام بداية انقراض المطبوعات الورقية، وضعف الإمكانيات المادية لبقية المنابر الإعلامية حيث تكثر الطلبات وتقل العروض، وسط تهافت المنصات الإلكترونية المجانية والعشوائية، وضحالة مستويات الكتابة التي صارت شغل من لا شغل له.

ولكي لا يمضي المرء في التشاؤم والتشكي فإن الكتاب الحقيقيين مازال لهم حضورهم ومكانتهم في المنابر المحترمة وإن كانت قليلة، لكن المنافسة حامية الوطيس وكذلك غير عادلة ولا نزيهة.

ويبقى الرهان دائما على جودة الكتابة رغم الخشية من المقولة السائدة في الأسواق “العملة المزورة تطرد العملة الصحيحة”، وهو أمر يكاد يكون مشاعا هذه الأيام، لكن المبدعين لا ينقرضون على مدى التاريخ، ويمتلكون “مناعة” تمكنهم من الاستمرار والبقاء على قيد الكتابة.

الرهان يبقى على جودة الكتابة رغم الخشية من المقولة السائدة في الأسواق "العملة المزورة تطرد العملة الصحيحة"

أعترف بأنّي قد تردّدت كثيرا في تشبيه المبدع الحقيقي بالهرّ الذي قد تتّحد ضدّه الفئران وتفلح مجتمعة -أو بعد طلب معونة ما- في إلقائه من أعلى الطوابق فلا يقف إلا على قدميه ويواصل سيره بحثا عن طابق آخر وكأنّ شيئا لم يكن.

قد تبدو المقاربة فجّة ومسيئة للطّوابق قبل الفئران والقطط والمصائد النبيلة أو الدنيئة بقدرة المال وتوجّهاته وتوابعه ونوازعه.

إنّها على كل حال فكرة الإصرار على الكتابة لدى المبدع الذي لا يملك شيئا آخر يصرّ عليه، وكذلك الكتابة حين تغوي أصحابها وتغدو قدرهم دون غيرهم من المدلّسين والمزوّرين.

جلس نابليون يوما حيث لا ينبغي له أن يجلس (في نظر مجالسيه) وانتبذ مكانا قصيّا وسط جمع من الحاشية وترك كرسيّه للفراغ والنّمائم، فأشار إليه أحدهم بضرورة الجلوس حيث يجب الجلوس، ردّ الإمبراطور الذي لم يكن قصيرا إلاّ في قامته، ردّ بكلّ ما أوتي من دهاء وطرافة الكورسيكيين “العرش حيث يجلس نابليون يا بني، ويا أيّها القوم من معاشر الأغبياء والمتزلّفين”.

نعم، التاج هو ما يبرق تحت التاج، كذلك العرش هو حتما ليس ذاك الذي “تعرّشت” تحته الأقدام بل شيء آخر تمسك به القبضة قبل أن تمسك بالصولجان. حينها تصبح الكتابة إمساكا بالكتابة نفسها، قبل الإمساك بالقلم أو بأزرار الكيبورد كأداة من أدواتها.

قد تتعدّد الأمكنة أو تختلف وقد تطول المنابر أو تقصر وقد ترتفع الأصوات أو تزيد، لكنّ الكلمة واحدة، في رحم الظلمة كانت أم في رحم النور.

قد يتهافت كتّاب دون غيرهم على منبر إعلاميّ دون غيره وهم في ذلك يشبهون ركّابا يتزاحمون على الجلوس في المقاعد الأماميّة لحافلة ستوصل الجميع دون استثناء، ونحو محطّة واحدة ولكنّ الأخيرة لا تعترف إلاّ بالأفضل.

الكتّاب والكتبة

أدمن بعض محترفي التهميش والإقصاء ثقافة التغييب والإسكات رغبة منهم في الاستحواذ على المنبر ولا يعلمون أنّ كلمات الكبار تسمع دون ميكروفونات بل وتصبح أكثر تأثيرا إن هم آزروا المقاعد الخلفيّة.

يعلم التاريخ البشري أنّ كتّابا كثيرين كتبوا بأسماء مستعارة -لسبب أو لآخر- وآخرين كتبوا بأسماء معارة -لسبب أو لآخر- ويعلم التاريخ أيضا أنّ فئة أخرى توقّفت عن الكتابة لأسباب أو لأخرى، ولكنّه احتفظ بأجمل ما كتب واعترف بأجمل ما لم يكتب وقدّر الأسباب ونسي الآخرين.

من أصابته لوثة الكتابة سوف يكتب، متى وأينما وكيفما شاء: على الجدران والطاولات والهواء، سوف يكتب بقلم أو إصبع أو دون أصابع وسوف ينشر على صحيفة أو موبايل أو حبل غسيل، وسوف يقرأ له قارئ أو أميّ أو جنيّ. وسوف يقول له شخص ما “أحسنت”، و إن كان بقّالا في حارته أو امرأة تحبّه أو حتّى مرآة صباحيّة كشفته ذات صباح متلبّسا بالحلاقة والندم.

الكاتب الذي يتنقّل بين المنابر المختلفة كالطير الذي لا يستكين إلى شجرة واحدة، شرط ألّا ينسى جناحيه وطريقته في التغريد.

الكاتب الذي يثبت في مكانه طويلا يتحوّل مع الوقت إلى رسم تبهت ألوانه فيملّه الناس وما أدراك ما الملل. الملل إذن هو روح تموت وتتفسّخ داخل جسد مازال حيّا ونضرا.

الكاتب الذي يثبت في مكانه طويلا يتحول مع الوقت إلى رسم تبهت ألوانه فيمل الناس ما يكتب

قد نتذكّر لون الأسطح والقرميد والأشجار والحقول ولكن من يتذكّر منّا لون الحرباء؟ من يتذكّر لون البراري قبل أن يمرّ عليها الربيع بألوانه من يتذكّر أسماء الأباطرة والملوك في عهد دانتي وشيلر وراسين وغوته؟

يخيّل للمرء أنّ الصخرة التي يدفعها سيزيف كلّ صباح هي حصان امرئ القيس الذي حطّه السيل من عل، وهي كناية عن الكاتب الذي يعي جيّدا وهم القمّة ومع ذلك يسعى إليها، أمّا سيزيف فهو هوس الكتابة وغليان الحبر في الأقلام.

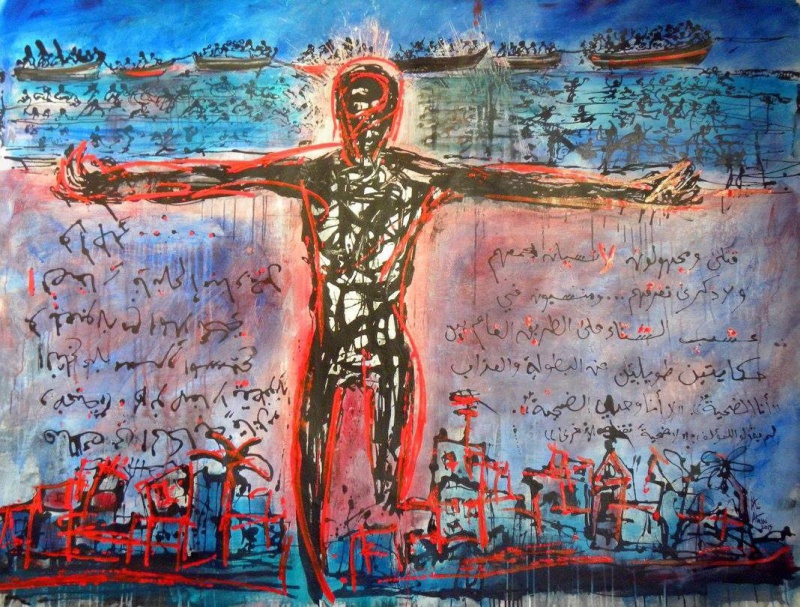

هناك كتّاب دون منابر وهناك منابر دون كتّاب، هذا هو حال الكتابة في عالمنا العربي وسيظل هذا الخلل قائما ما أقامت بيننا الضغائن والمحسوبيات الضيّقة، بل الأمر جزء من جدليّة المناسب وغير المناسب التي وقفنا أمامها كمعضلة دون حلول.

الغريب في الأمر أنّ كتّابا يشتكون من ضيق الهامش واتّساع التهميش ضدّ أهل المهنة يمارسون هم أنفسهم أشنع الأساليب ويأتون بمثل ما يدّعون مقارعته ومواجهته.

لقد كان الجاحظ دقيقا حين فرّق بين الكتّاب والكتبة ووصف الكتابة بالصنعة أو المهنة وليس الامتهان لأنّه ارتهان، أمّا الهواية فغواية وما أجمل الغواية حين تمسي عشقا مزمنا وعصيّا على المنابر والتصنيف.