"في انتظار غودو" مسرحية تستلهم الوجع الإنساني وتحتفي بالذي لا يأتي

ثلاثة عقود تمرّ على غياب المفكر والكاتب المسرحي صمويل بيكيت، الذي لا تزال البشرية تحفظ له أروع ما قدّم في مسرح العبث وهي رائعة “في انتظار غودو”. وتكشف المسرحية أزمة الإنسان المعاصر المتمثلة في لا جدوى انتظار المخلّص، ضمن مناخ سوداوي يغلفه صاحبه بكوميديا تسخر من وحدة المكان والزمان والحدث بلغة هجينة عديمة الفائدة.

أحيا العالم منذ أيام الذكرى الواحدة والثلاثين لرحيل واحد من أكثر الكتاب جدلا في الأدب والمسرح.. إنه صمويل بيكيت، الأيرلندي الذي اقترن اسمه بمسرح العبث والحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1969.

صادف يوم ميلاده “الجمعة العظيمة” في شهر أبريل من سنة 1906 واقترب يوم رحيله من ذكرى الميلاد في 22 ديسمبر 1989 بباريس التي أحبّها وكتب معظم أعماله بلغتها.. وهو أمر نادر لدى الناطقين بلغة شكسبير.

حصل بيكيت على شهادته الجامعية من نفس الجامعة التي تخرّج فيها مواطنه الأيرلندي أوسكار وايلد (ترينيتي) وكتب معظم وأشهر أعماله بلغة موليير، بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في خمسينات وستينات القرن الماضي حيث لاقى “مالوي” أول كتاب ينشره، إعجاب النقاد الفرنسيين على الرغم من عدم تحقيقه الكثير من المبيعات، أما مسرحية “في انتظار غودو” فقد حققت نجاحا سريعا حين تمّ عرضها في مسرح “بابيلون” واندهش لها الجميع محققة له شهرة عالمية لم يكن يحلم بها أبناء جيله.

ولأن “في انتظار غودو” هي أكثر أعماله شهرة وسطوة وتأثيرا، فلا بد من التذكير بأن بيكيت قد وضع كتبا ليست أقل قيمة منها مثل “إلوثيرا”، “نهاية اللعبة”، “رواية مالوي”، “مالون يموت”، “غير قابل للتسمية”، “ميرسييه وكاميرا”، بالإضافة إلى مجموعتي قصص قصيرة وكتاب في النقد.

السأم سيد الموقف

يقسّم الدارسون والنقاد أعمال بيكيت إلى ثلاثة أقسام. أولا: الأعمال المبكرة وهي تلك الأعمال التي أنتجها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945. ثانيا: المرحلة المتوسطة وهي تلك الأعمال التي مثلت أفضل آثاره والتي عرفت في الفترة 1945 حتى بداية عام 1960. ثالثا: المرحلة الأخيرة وهي الأعمال التي ظهرت في الفترة ما بين 1960 حتى وفاته. وفي هذه المرحلة امتازت كتاباته بالنضج الفني والأدبي وبالقصر في الكتابة.

كانت جميع حقوق النشر لمسرحيات بيكيت محفوظة من قبل ابن أخيه المخرج المسرحي إدوارد بيكيت الذي اشتهر بتنظيمه الصارم للكيفية التي ستعرض بها المسرحيات للجمهور، فلا يسمح بالإخراج الضعيف الذي لا يتوافق مع قوانين المسرح في مسرحيات بيكيت.

ثلاثة عقود مرّت على رحيل صاحب المسرحية الأشهر في تاريخ البشرية، والأكثر إلهاما لمن جاء بعده من راكبي موجة العبث واللاجدوى، لتبقى “في انتظار غودو” محطة يستظل تحتها كتّاب التجريب ومحاورو الملل، كما استظل “فلاديمير” و”استراغون” في انتظار “غودو” الذي لن يأتي.. وربما أتى ولم ينتبه إليه أحد.

لا أحد قادر في تاريخ الأدب المسرحي على إيصال الملل دون ملل، غير بيكيت

الحادثة التي أبهرت ولا تزال تبهر القراء والمتفرجين، هي بسيطة وفي غاية التعقيد والإرباك: شخصان ينتظران ثالثا. ويبدو السأم سيد الموقف.. إنها فن التحدث عن الملل بتسلية عالية تقتل الملل. ففي الفصل الأول تفتَتَح المسرحية على مشهد خارجي لشخصين رَثَّي الهَيئَة، الفلسفي فلاديمير واستراغون المرهق، الذي لا يمكنه خلع حذائه من قدميه المتورمتين ويهمهم بعبارة غامضة “لا مجال لفعل شيء”.

يستغرق فلاديمير في التفكير بشكل متعالٍ، بينما يتذكر استراغون ـ وفي حالة تشبه الهذيان ـ أنه تعرض للضرب في الليلة السابقة. أخيرا، يُخرجُ حذاءه، بينما يتجول قرينهَ ويتشاجر بلا فائدة. وفي اللحظة التي يقرر فيها استراغون، المغادرة، يُذَكّرهُ فلاديمير، بأنه يجب عليهما البقاء وانتظار شخص غير محدد يسمّى غودو، وهو جزء من الحوار الذي يتكرر كثيرا. ويا لسوء التقدير والحظ والتوافق إذ لا يمكن للقرينين أن يتفقا على الزمان، والمكان المتوقع أن يلتقيا فيه بـ”غودو”.

وعلى مسافة من الاثنين تقترب شجرة جرداء وكأنها شخصية ثالثة، وقد دخلت هذه الشجرة الميثولوجيا الشعبية إلى درجة أن الباريسيين يعرّفونها اليوم باسم “شجرة غودو” في ضاحية سان دوني. إنه العبث ولا شيء يحدث غير العبث.

لا أحد قادر في تاريخ الأدب المسرحي على إيصال الملل دون ملل، غير بيكيت، إذ يتنافس الفيلسوف فلاديمير والعامي استراغون، في التعبير عن الملل بطرق مبتكرة، وغاية في الواقعية من حيث الاحتياجات البيولوجية التي تكشف عنها حالات مثل الرغبة في التبوّل أو الأكل أو الثرثرة كقيمة في حد ذاتها.

علاقة السيد بالعبد

لا شيء يقطع هذه الرتابة غير التفكير في الانتحار تحت الشجرة العارية الذي تمنعه أسباب لوجستية، لكنّ حدثا واحدا يحصل وكأنه لم يحصل، وهو اقتحام سيد وعبد (بوزو ولاكي) المكان.. ونقف على إثره عند حقائق فلسفية تعيدنا إلى حقيقة علاقة السيد بالعبد، مما يذكرنا بأساطير إيسوب، حول التنافس المعرفي في مسرحية “العنب الحامض” لغيليرميه فيغويريدو.

وفي الفصل الثاني يغني فلاديمير المتلبس في هيئة فيلسوف رث الثياب وغريب الأطوار كما اليوناني ديوجين، بأغنية ينسى في كل مرة كلماتها، وتتحدث عن وفاة كلب، بينما تعود للشجرة العارية كلماتها ويتحدث رفيقه استراغون عن تعرضه البارحة للتعنيف والتعذيب دون أن يظهر ذلك في جسده.

هنا يبدو واضحا لدى بيكيت، الشغل على الروح والمشاعر، والولوج في التعبيرات العميقة التي يتماهى فيها الخاص مع العام، إذ أن بيكيت عندما بدأ الكتابة لم يكن لديه تخيّل مثير للصورة الذهنية لفلاديمير واستراغون في نظر النقاد والدارسين. ولم يُشَر الكاتب إلى فلاديمير واستراغون أبدا في النص على أنهما متشردان، على الرغم من أنه غالبا ما أشير إلى ذلك بالأزياء على المسرح.

وفي تحدّ عبقري للزمن والاستهتار به، من قبل بيكيت، يعرض فلاديمير منتصرا دليلا على أحداث اليوم السابق من خلال إظهار استراغون للجرح جراء ركل لاكي. يلاحظان قدمي استراغون العاريتين، ويكتشفان أيضا أحذية مهملة سابقا في مكان قريب، والذي يصر استراغون على أنها ليست له على الرغم من أنها تناسب قدمه تماما. كما أن قبّعة العبد لاكي لا تزال على الأرض.

يؤدي هذا إلى إيقاظ استراغون وإشراكه في مشهد مبادلة القبعة المُتَوَتّر. ينتظر الاثنان غودو مرة أخرى، أثناء إلهاء نفسيهما عن طريق تقليدهما الهزلي للسيد والعبد (بوزو ولاكي)، وإطلاق إهانات على بعضهما البعض ومن ثم الإكمال، ومحاولة القيام ببعض من روتينيات اللياقة البدنية والتي سرعان ما تنتهي، وتفشل فشلا ذريعا.

المفاجآت كثيرة في المسرحية التي يصفها بعضهم بأنها مملّة، ذلك أن السيد والعبد يظهران مجددا على الخشبة، ليقدم بوزو على أنه ضعيف البصر بينما يصبح لاكي أخرسا، لتتوالى السرديات وتتناسل ضمن ثنائية السيد والعبد، كما يراها بيكيت في منظوره التأملي الآسر.

يذهب صاحب “في انتظار غودو” أبعد من ذلك بكثير، إذ يزعم بوزو، أنه فقد كل إحساس بالوقت، ويؤكد للآخرين أنه لا يمكنه أن يتذكر أنه قابلهم من قبل، وهو لا يتوقع أيضا تذكر أحداث اليوم في الغد. يبدو أن غطرسته ونزعته القيادية اللتين بدتا في الأمس قد حل التواضع والفطنة محلهما. تكون كلمات فراقه، التي يتوسع فيها فلاديمير لاحقا، كلمات يأس مطلق. ينصرف لاكي وبوزو. في غضون ذلك، يغطّ استراغون مرة أخرى في النوم.

يأتي صبيّ ليخبر بأن غودو لن يأتي اليوم، لكنه سيصل غدا بالتأكيد.. هكذا يمسك بيكيت بخيوط الأحداث التي لم تحدث، وينسج لفكر فلسفي شديد العمق والإثارة والتوثب، ذلك أنه يمزج بين أمل ميئوس منه، ويأس مأمول منه، ضمن لعبة مسرحية آسرة ظلت أحجية لكل عشّاق مسرح العبث.

عبث بيكيت بالوقائع والأحداث إلى درجة المنطق، واستطاع الأيرلندي العبقري أن يزاوج بين الواقع والأحداث في عمل أدبي أخاذ كتبه في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية وأثّر في أجيال بأكملها.

الفكاهة السوداء

تحدث النقاد من بعده بقولهم إنه “من أهم ما يميز أعمال بيكيت أنها بسيطة وجوهرية”. ووفقا لبعض تفسيراته، أنه كلما كان يكتب أعماله وفقا للإنسان المعاصر كان بالفعل يميل إلى التشاؤم. نجح بيكيت في شرح هذا التشاؤم بأسلوب “الفكاهة السوداء” في أعمال اتسمت بالإيجاز والاختصار.

وتحدث عنه الناقد علاء الدين محمود بقوله “بيكيت يمارس لعبته المفضلة في مغالطة ولع الناس بالجديد، فالديكور فقير ويقوم على طريق ليس فيه غير شجرة يابسة تشير إلى بؤس الإنسان وعذابه المستمر، وتحت الشجرة التي لا ظل لها يتّكئ كل من استراغون وفلاديمير، يتواصلان مع بعضهما عبر ثرثرة غير مفهومة عن ‘غودو’، الذي لن يأتي”، مضيفا أنه “نقاش غير مثمر؛ إذ أن الشخصيتين مختلفتان، فاستراغون شخص لا يهتم إلا بالطعام والنوم، وغالبا ما يتعرض للاعتداء والضرب أثناء الليل من قبل أشخاص لا يعرفهم، أما فلاديمير فهو يميل نحو التفكير والتأمل في الأشياء، فعقله في نشاط دائم”.

ظل هذان الاثنان على هذه الحالة ردحا من الزمان، وفكرا كثيرا أن ينفصلا عن بعضهما غير أنهما فشلا في ذلك، كما أن هناك شيئا مهمّا يجمعهما، رغم تلك الفروقات الكبيرة في تكوينهما الشخصي، فهما في انتظار من يخلصهما من عذاباتهما، وهكذا الحال بالنسبة إلى بقية الشخوص، فمنهم من ينتظر ومنهم من يفكر في الانتحار فيعجز، وهكذا يستمر العرض وفق هذه السيولة.

لا توجد عند بيكيت حبكة بالمفهوم التقليدي للعبارة، فالحدث هو ما لا يحدث، وربما يصبح “ما لا يحدث هو أفضل الأحداث وفق التعبير الإنجليزي”، ذلك أن بيكيت قد لوى عنق الحكاية وتمرّد على أسلافه في طرق السرد الكلاسيكي، وهو ما أكسبه شهرة بعد موجات من الغضب والاستهجان في الأوساط الأدبية والنقدية.

بيكيت لوى عنق الحكاية وتمرد على أسلافه في طرق السرد الكلاسيكي، وهو ما أكسبه شهرة بعد موجات من الغضب والاستهجان

لذلك لم يكن غريبا أن تترجم المسرحية إلى مختلف لغات العالم، بل وقدمت في عروض خاصة لفاقدي السمع والبصر وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لعمق وكونية فكرتها، كما أنها صارت مصدر إلهام ومنطلقا للعديد من المسرحيات التي نسجت على منوالها. وتجادل النقاد في ما بينهم حول دلالات الأسماء والشخصيات حتى ذهب بعضهم إلى القول إن “غودو هو ‘غاد’ أو ‘الله’ باللغة الإنجليزية”.

وتتفكّه جميع المجتمعات والأوساط العامة والشعبية في التعبير عن فقدانها للأمل بعبارة في “انتظار غودو” أو ببعض الكلمات والحوارات الدائرة بين فلاديمير واستراغون، كما ألف عاصي ومنصور الرحباني مسرحية “الشخص” المستوحاة من رائعة بيكيت، مع الحفاظ على ثيمة الانتظار كما فعل الشاعر المصري أمل دنقل في عمل مشابه قامت ببطولته المغنية الأوبرالية عفاف راضي.

أما الترجمة الساخرة للمسرحية فهي ما فعله مخرج مسرحي تونسي في كوميديا “في انتظار قدورة” واسم “قدورة” وهو تصغير ملطّف بالعامية التونسية لعبدالقادر، الذي ينتظره صديقاه من أجل تذكرة حضور مباراة كرة قدم، ولا يأتي.

“في انتظار غودو” دخلت الإرث العالمي والإنساني فأصبح لكل شخص الحرية في التصرف والاقتباس منها والنسج على منوالها، لكن “الأصل التجاري” يبقى للأيرلندي الشهير بيكيت، الذي أتحف القراء والمتفرجين بروائع على شاكلة “نهاية اللعبة” و”شريط كراب الأخير” و”المسرحية الصامتة”.

أحبّ بيكيت، اللغة الفرنسية التي تذكّره بـ”رائحة الغربة” وكتب بها أيضا من أجل “التخلص من تلقائية استخدام اللغة الأم كحالة جوهرية”.

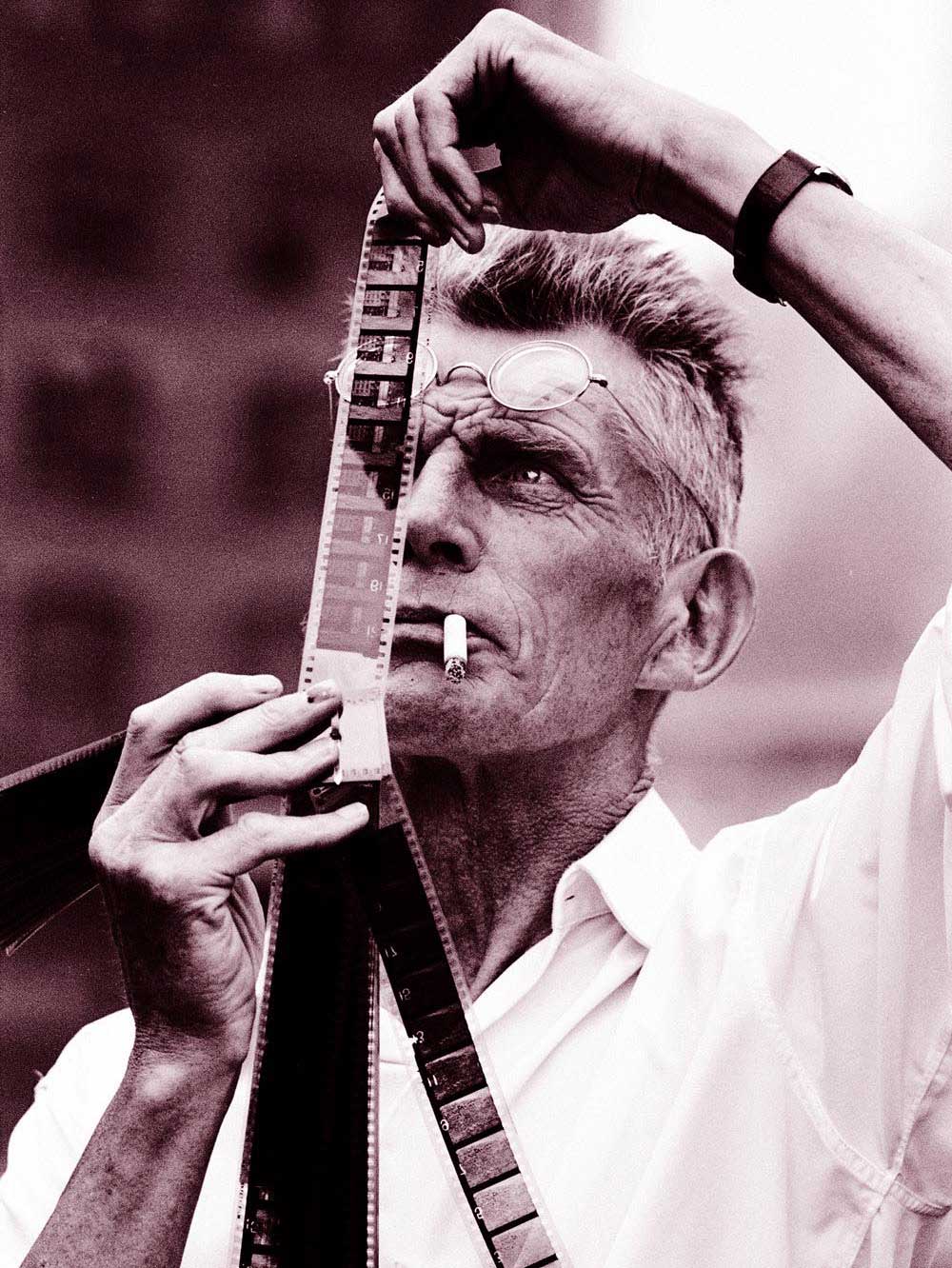

كان جون هاينز، من أهم المصورين الذين تعاملوا مع بيكيت، صور له صورة استعملت بعد ذلك غلافا للسيرة الذاتية التي كتبها “نولسون” عنه. كما قام بتصوير بروفات في مسرح الديوان الملكي “رويال كورت” في لندن. وفي الاحتفال بالذكرى المئوية لبيكيت عام 2006 قام البنك المركزي في أيرلندا بسك قطعه العشرين من النقود الذهبية. وجمعت تلك القطع النقدية بين وجه بيكيت والغلاف الخاص بالمسرحية الأكثر شهرة له “في انتظار غودو”.

كان بيكيت رجلا يحتفي بالحداثة وشديد الاهتمام بالفنون البصرية مما جعل الكثيرين من المريدين يتحلّقون حوله، وتأثر به العديد من الكتاب، لذلك اعتبره النقاد مفكرا وفيلسوفا أكثر منه أديبا ومسرحيا.. وهو ما تثبته كتابات جان بول سارتر وسيمون ديبوفوار، وحتى انتقادات جورج لوكاتش في كونه لم يول الفلسفة حقها في كتاباته وهو الجدير بهذا اللقب.