فلسفة البوب.. ثقافة شعبية قادرة على تحرير الفكر من جديّته

تلاقي مؤلفات ما يعرف بالفلسفة الشعبية اهتماما متزايدا من القراء، في الغرب. وتزداد أعداد الكتب المؤلفة عن هذا الموضوع، الذي ما زال بعيدا عن اهتمامات الكتاب والمترجمين والقراء العرب، رغم أنهم، شأنهم شأن غيرهم من البشر، معنيين بهذه العلوم، التي تعنى بكل تفاصيل الحياة المعاصرة. وهي تنطلق من أسئلة تتعلق بالحياة اليومية قد تبدو بسيطة في ظاهرها لكنها في عمقها إجابة تساعد على تحديد وعينا وطريقة إدراكنا للعالم.

باريس- امتلك الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز حلما بتأليف كتاب يلامس الجميع، مختصين وغير مختصين، ذو أثر كأغنية أو فيلم، وجاء كتابه “ضد أوديب” الصادر عام 1972 تحقيقا لنصف هذا الحلم، وقدم فيه مفهوم الفلسفة الشعبية أو “فلسفة البوب”، (يطلق عليها أيضا مصطلح البوب-فلسفة) بوصفها وسيلة لتحرير الفلسفة من جديتها ومن شُرطتها “العلميّة”، بحيث يكون الكتاب بوابة لتجارب أخرى تتناول الموضوعات وتكتشفها و”تجرب” ضمنها دون فرض سطوة عليها.

ولابد من الإشارة إلى أن التسمية الفرنسية لمصطلح فلسفة البوب pop’philosophie يحوي فاصلة، ما يجعله مختلفا عن الفلسفة التي تتناول الثقافة الشعبيّة، فالفاصلة هنا تقترح شكلا جديدا للفلسفة، لا استخدام الفلسفة، وكأن الفاصلة هذه عتبة نحو إخراج الفلسفة من “صندوقها” نحو تفرعات الخارج اللامتناهيّة، تلك المحكومة بالشاشات والسخرية والهوامش التي نختبرها دون أن نقرأ عنها بجديّة.

مفاهيم جديدة

تتناول هذه الفلسفة الجديدة أو أسلوب القراءة/ الكتابة “اللاشيء” وتحوله إلى “شيء ما”. وبالرغم من غموض التعريفات اكتسبت “فلسفة البوب” صورة أوضح مع بداية الألفية الثالثة حيث فقد العالم “جدّيته”، وطرحت مفاهيم جديدة غيّرت شرط الحياة بالتالي أدوات الفلسفة ذاتها.

تتطلب ممارسة فلسفة البوب الخروج من “الصندوق”، هي أسلوب ونظريّة للقراءة والكتابة. وتسعى لاكتشاف ما هو خارج “الصندوق” عبر تكثيفه، وتوليد مفاهيم جديدة. هذا الصندوق هو الأسلوب الجديّ الفلسفيّ الذي تُنتجه مؤسسات “المعرفة” و”الحكمة” و”الجامعة” التي تستخدم الفلسفة كأسلوب للترهيب وفرض السطوة، أشبه بشرطة معرفية تدافع عن تقاليدها وقوانينها، لتأتي ثقافة البوب وفلسفتها لتحرير الفلسفة من قيودها، دون الالتزام بمهارات خاصة لقراءة “الفلسفة” ليصبح النصّ وسيلة وعربة لاكتشاف “أي شيء” وتحويله إلى موضوع للدراسة وماكينة للمفاهيم.

نلتمس ملامح هذا الأسلوب في بعض نصوص رولان بارت، الذي جعل السيميولجيا وسيلة لتوليد قراءة العالم ورصد مفاهيمه، كما فعل حين كتب عن المصارعة الحرّة والأساليب القتالية والاستعراضيّة فيها، أو حين كتب عن مسحوق الغسيل “أومو” بوصفه الحد بين “النظيف” و”الوسخ” أما حُبيباته فهم عملاء الطهرانيّة، الذين رسموا لنا مُتخيّلا عن الوسخ الذي لا بدّ من “إذابته”.

عربة نحو الخارج

فلسفة البوب أسلوب لخلق الأفكار والأدوات. لكنها بداية أسلوب “اللاشيء” أي لا تسعى للترهيب، لكنها تشير إلى فروع من الموجودات، يمكن التقاط خصائصها ضمن عالم ميدياتيكي، لتوليد مفاهيم تتحرك بين الثقافة الشعبيّة وبين التفكير الفلسفي، أما أسلوبها فيرفض سلطة “المنطق” و”المعرفة” كوسيلة لمحاكمة كل ما هو مضبوط بالقواعد، وهادف. هي عربة لاكتشاف خارج لا متناه تمشي ضمنه الفلسفة كالكهرباء، ما يجعل كل مفهوم أشبه بقابس، تشغله الكهرباء/الفلسفة بصورة لا علاقة لها بالتيار ولا بمصدره، وهذا ما نراه مثلا في مفاهيم السايبروغ والأندرويد، التي بدأت من أفلام الخيال العلمي، وتحولت إلى مفهوم فلسفي يحاول خلق بديل للعالم ولـ”المعرفة” على أساس الآلة بوصفها جزءا حيويا من حياتنا.

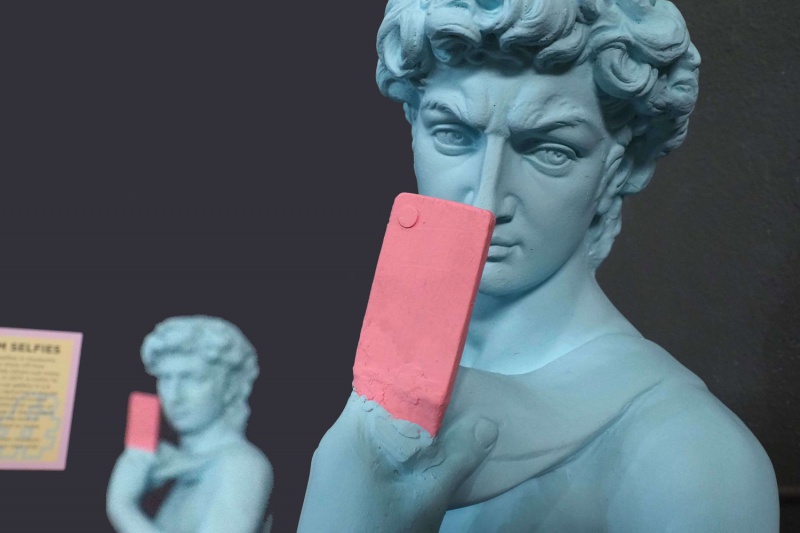

هذا المفهوم وتفرعاته يسائل إدراكنا لذاتنا وشكلنا البشري المثالي ذاك الذي تدافع عنه الفلسفة التقليديّة، ذات الأمر حين نقرأ عن مصاصي الدماء والزومبي، هذه التمثيلات التي تنتمي إلى اللاجدي والفكاهي تحولت إلى أدوات فلسفيّة و”فروع” تنتمي للخارج المنفي من الصندوق، فهل ينجب مصاص الدماء طفلا؟، وهل انعكاسه الغائب في المرآة ينتمي لعالم آخر لا ندركه؟

غرابة الأسلوب

الأهم أن هذه المفاهيم “الجديدة”، والتي تحدث “خارجا”، تحاول التأكيد للقارئ مهما كان نوعه بأن هناك ما يحدث في الخارج ذو قيمة، وليس مجرد حدث عابر. وهنا يأتي الأسلوب، بوصفه تكثيفا للعالم الخارجيّ ضمن واحد من الفروع، فكل الأشكال الجدّية وغير الجديّة يمكن الاقتباس منها، لا بهدف تقعيدها بل لتفريع أسلوبها في مساحات أخرى.

وهذا ما نراه في دراسات ألعاب الفيديو التي أنتجت مفاهيم “اللوعبة-Gamification”، التي تقدم لغة ومفاهيم يمكن قراءة جوانب الحياة المختلفة ضمنها سواء كنا نتحدث عن “الوعي” أو أسلوب استدلالنا على المكان عبر الجي.بي. أس. وهنا يأتي الأسلوب الذي يجعل الكاتب/الفيلسوف يستخدم

لغته وكأنها “لغة أجنبيّة”، لا تنطبق تقاليدها على “المفهوم” الذي يتناوله. وهذا ما نراه في بعض المقالات في العالم العربي التي تتناول موسيقى “المهرجانات” لا للتقليل من قيمتها أو تحقيرها بل لفهم العالم عبرها، لتكون المهرجانات مفهوما قادرا على أخذنا إلى مساحات لا تنتمي لا للنص ولا إلى المهرجان بل إلى عوالم سريّة لا تتناولها الفلسفة والنصوص المتداولة.

التقعيد الذي تمارسه الفلسفة تجاه موضوعاتها هو عدو فلسفة البوب، التي يمكن وصفها بأنها في تغير دائم ضمن تاريخ الفلسفة ولا حدود لها، صحيح أنها غير واضحة، لكنها تظهر عبر ما يُنفى من “الرسمي” كحالة ثيودور أدورنو مثلا واحتقاره لموسيقى الجاز بوصفها فنا منحطا، لكنها لاحقا قدّمت لنا مفهوم “الكول-cool” لا فقط كشكل موسيقيّ بل كنمط حياة، يتحرك بين الأزياء والسلوك، بين حكم القيمة والشكل الاستعراضيّ، لتتحول الكتابة هنا إلى مساحة لزعزعة الكون وإعادة ترتيب عناصره.

وهذا ما تسعى له فلسفة البوب، تقديم مفاهيم قادرة على تحرير الفلسفة من سطوتها التاريخية أسيرة الجدّية و”الصحة” والصواب، وجعلها تقتبس من مساحات أخرى كحالة فيلم “ماتريكس” الذي يشبه ماكينة للعلامات والمفاهيم، قادرة على طرح أسئلة على وعينا وأسلوب إدراكنا للعالم، فهل فعلا كلنا أسرى الآلات، وهل ما نتذوقه هو الحقيقة أم انطباع عنها.

فلسفة البوب تفتح الباب نحو مفاهيم أوسع وأسئلة، على سذاجتها، تتطلب بحثا في الأسلوب وتعريفات جديدة، لا تنتمي إلى المتداول

الفلسفة التقليدية تمتلك أجوبتها الجاهزة، لكن فلسفة البوب تفتح الباب نحو مفاهيم أوسع، كأن نسأل، كيف يمكن أن يتذوق رجل يمتلك ماكينة تشبه الفم؟ هذه الأسئلة على سذاجتها تتطلب بحثا في الأسلوب وتعريفات جديدة لا تنتمي للمتداول عن مفاهيم التذوق والفم والأشياء، وهي ما يجيب عنها بشكل ما فيلم “ماتريكس” نفسه، في واحد من المشاهد، التي يسأل فيها أحدهم كيف لنا أن نتيقن من طعم الدجاج إن كان مجرد سيالة كهربائية في رؤوسنا، ألا يمكن أن يكون بلا طعم والأمر مجرد خدعة من قبل الآلات، التي هي ذاتها لا تعرف طعمه.

يرى دولوز أن الحد الوحيد بوجه فلسفة البوب هو التسويق وتقنياته التي تُسطّح العالم وتجعله استهلاكيا، وتقضي على المفاهيم. يجعل هذا الرأي فلسفة البوب أحيانا أقرب إلى “انبلاج” وتعليب لأفكار سطحيّة. لكن هذه الرؤية يمكن إعادة النظر فيها ضمن العصر الحالي، حيث تحول التسويق إلى شكل من أشكال الهيمنة التي تتقنع باللعب، هو يستفيد من معطياتنا الحيوية ووجودنا كبشر لتحويلنا إلى سلع. هو لعبة نشارك بها مجانا بل وقد نكسب، لكن على حساب منتجات أخرى قد نحرم منها أو تظهر فجأة، فخصوصا أن التسويق يحرك موقف فلسفة البوب القائمة على البارانويا والغواية والتكاثر والتوافر.

جعلنا التسويق أمام عالم نتحرك ضمنه كأغراض نشكّ بكل ما حولنا كي لا يكون مجرد “إعلان” آخر يستهدفنا، وذات الأمر مع فلسفة البوب التي تشكك وترتاب بـ”أيّ شيء” وتختبره، ليأتي فلاسفة البوب كباحثين في بارانويا هذا العالم، لا يمتلكون أصلا ثابا بل يعملون في الفروع ويكثفونها. وهنا يبرز أمامنا أومبيرتو إيكو، بالرغم من اختلاف دولوز معه، لكنه واحد ممن قاربوا فلسفة البوب، مع ذلك ما زالوا مُتمسكين بالتقليد الفلسفي. فإيكو يُجرب ضمن مساحات الثقافة الشعبية كنصه عن شخصية “سوبر مان” التي تحولت إلى مفهوم جدّي، لا مُجرد شخصية متخيلة تتحرّك على الشاشة، ذات الأمر مع باقي الأبطال الخارقين الذين يتم التعامل معهم بذات الجديّة التي نتعامل بها مع أوديب وهاملت.

الرغبة بالفلسفة

محرك فلسفة البوب هو غواية الأشياء، تلك الرغبة التي تحركنا نحو الخارج لاكتشافه وتذوقه دون أن نعلم ماهيته.

هي سبيل الانحلال في الخارج واكتشافه، أشبه بالكهرباء التي تمضي بانتظار قابس كي يعمل ويحرك ما هو موصول به، هي رغبة لتلبية نداء “أيّ شيء” يُحدّق فينا، هي إعلان عن نهاية زمن انتصار الفلسفة التقليديّة، إذ تبحث في الهش والخارجي والقاع، ما هو مرفوض ودونيّ، يمكن تلمس معالمها في النقد الهذياني الذي قدمه سيلفادور دالي مثلا، ذاك الذي يمثّل “الرغبة” بمعاداة المنطق وقواعده، كالبحث في النكات السيئة وفي الهوس الفيتشي بوصفه أداة، لا مجرد واحد من الأعراض النفسيّة، هي المعرفة الصادرة عن صورنا العارية التي نتبادلها سرا بوصفها بديلا عن أجسادنا.