"عرس الجليل".. فيلم أسس لسينما فلسطينية بعيدا عن التشنّج والمظلومية

كيف خسرنا فلسطين؟ للإجابة عن هذا السؤال ينطلق الجميع من عام 1948، باستثناء ميشيل خليفي، الذي يرى أن ما فقدناه هو فلسطين ما قبل 1948، أما “فلسطين المستقبل فلا تزال موجودة، وهي في متناول اليد إذا ما غيّرنا نمط تفكيرنا”. وهذا ما يطمح إليه منتج الأفلام الفلسطيني المقيم في بلجيكا ميشيل خليفي بأن يكون الفيلم "محاولة لدعم فرص خلق مجتمع متعدد يتعايش فيه المتديّن مع العلماني وتعزيزها، ومحاولة إضفاء طابع إنساني على الفلسطيني نفسه".

ما يحدث في الأراضي الفلسطينية هذه الأيام جعل الكثير من المحطات التلفزيونية والمنصات الرقمية، وغيرها من الدوائر الإعلامية والمنتديات الثقافية في العالم، تلقي الضوء على ما أنجزته السينما الفلسطينية من أفلام تسجيلية وروائية تحاول التعريف بالقضية التي جاوزت السبعين عاما دون أن تحظى بما يكفي ويليق بها من أعمال إبداعية تمسّ جوهرها الإنساني، بعيدا عن الشعارات الجوفاء واللغة التعبوية ذات الخطاب السطحي المجرد من القيم الجمالية والمضامين الفكرية العميقة.

اختراق المحرمات

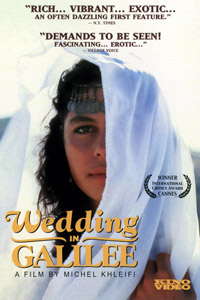

“عرس الجليل” للمخرج الفلسطيني المقيم في بلجيكا ميشيل خليفي، واحد من الأفلام التي أفلتت من عقال الكليشيهات وتمردت على السائد والمكرر في معالجة الموضوع الفلسطيني نحو لغة بصرية متقنة وبمتن حكائي يخالف السائد والمطروق.

يأتي هذا الاختلاف بفضل عوامل وأسباب تتعلق بظروف الإنتاج الذي كان حرا وبمساهمات أوروبية خاصة دعمت مشروع المخرج الذي أنجز فيلمه خارج “وحدة أفلام فلسطين” التي أسستها منظمة التحرير الفلسطينية عام 1968، لتكون جزءا من الجناح الثقافي بجوار الجناح العسكري للنضال، مع العلم أن مصوري الوحدة عملوا كفدائيين، متحركين بين الصفوف الأولى والخيام، موثقين في أفلام تسجيلية معارك منظمة التحرير والحياة في مخيمات اللاجئين، كما تقول الباحثة رفقة أبورميلة. هذا بالإضافة إلى إنسانية الموضوع المطروق في “عرس الجليل”، وبعده عن نزعة الصراع المسلح وتمجيده للبطولات الملحمية داخل ساحات النضال العسكري. أمّا الأهم من ذلك كله، فهو الحساسية الفنية الشخصية للمخرج وقدرته على النفوذ إلى مساحات إنسانية تخترق المحرمات وتبحث في المسكوت عنه دون أي فذلكة دعائية أو نزعة تسويقية سياسية لجهة دون غيرها.

يعتبر فيلم “عرس الجليل” من أول الأفلام السينمائية الروائية الفلسطينية الطويلة، أخرجه الفلسطيني ميشيل خليفي في العام 1987 في قرية دير حنّا بمنطقة الجليل.

وتدور أحداث الفيلم في قرية فلسطينية في فترة الحكم العسكري الإسرائيلي قبل حرب 1967 حيث كان يفرض على المناطق العربية حظر ليلي.

أبوعادل، مختار القرية وأحد وجهائها، يريد إقامة زفاف ابنه (عادل) ويطلب إذنا من الحاكم العسكري لذلك، ولكن الحاكم يشترط دعوته شخصيا مع زمرة من أعوانه نساء ورجالا، مقابل منحه التصريح بالزواج. بعد تردّد قليل، يوافق المختار على الشرط ويقام العرس الذي يشهد أحداثا غريبة ومتناقضة، تبدأ بانزعاج الابن من والده حيال سماحه بحضور غرباء في العرس، ومدى تأثير ذلك في جاهزيته النفسية ليلة الدخلة ثم تفكير بعض شبان القرية في تنفيذ عملية فدائية تستهدف الضيوف اليهود، وتتشابك هذه الأحداث لتكشف عن موروث شعبي شديد الخصوصية والتعقيد، ويظهر تناقضات تطال الشخصية الفلسطينية في مواجهتها لذاتها قبل الآخر المحتل.

صراع قيم يزخر به الفيلم ويكشف في خطاب سينمائي غني بمحتواه الفولكلوري والثقافي، عن رسالة يتوجه بها إلى الذات والآخر، ومضمونها أن هذه الأرض ليست بلا شعب كما تحاول أن تسوّق ماكينة الدعاية الإسرائيلية بل يسكنها أناس ضاربون في القدم والتاريخ مما يجعل الضيوف غير المرغوب فيهم بالعرس، يعيدون اكتشاف أرض فلسطين، ويقفون شهودا على غربتهم وافتقادهم للجذور التي يحاولون كسبها بقوة السلاح، لكن الاندماج يظل ممكنا كما في تفاعل الجنود مع الدبكة الفلسطينية وباقي طقوس الاحتفال.

فيلم ملغوم بالدلالات

أما الأمر الثاني الذي حوته رسالة الفيلم وأبطنته تركيبة الشخصيات في المحيط الذي تتحرك فيه فهو جملة القيود والأغلال التي تكبّل العقلية العربية في بعدها الذكوري، إذ يتجمع أهل العروسين في هذا الحفل المليء بالرموز والعلامات الاحتفالية في انتظار غشاء البكارة الممهور بالدم على قميص أبيض يقع عرضه أمام الجميع، وإن استحال ذلك فالعاقبة وخيمة، وترتقي إلى درجة الفضيحة التي لا يمكن أن يغسلها إلا الدم.

ولأن الأب قد أربك الجميع في قبوله لحضور الجنود الإسرائيليين حفل زفاف ابنه البكر، فكان عليه أن يتحمل المسؤولية التي لم يكن يتوقع تبعاتها: إصابة الابن ببرود جنسي يجعله عاجزا على “القيام بمهمته” كرجل فحل في ذلك الامتحان الصعب.

هذه الورطة تجعل العريس يفكر في قتل أبيه بدافع الانتقام لرجولته، وتدفع بالعروس للتفكير بحل الأزمة وإنقاذ الموقف عبر فض بكارتها بيدها.

“عرس الجليل” يحيل المتفرج إلى حقل ملغوم بالدلالات، تماما كمشهد المهرة التي دخلت حقل ألغام كان قد زرعها العسكر لحماية نفسه فكيف السبيل لضمان خروجها آمنة؟ الحل في يد صاحبها (المختار أبوعادل) الذي ينبغي أن يخاطبها بحنكة وسلاسة بدل أن تجفل من الأصوات الهائجة والمذعورة، وكذلك من “الحل العسكري” الذي ارتآه الجنود بتوجيهها بالطلقات النارية وكأن لا حل ممكنا غير الرصاص.

فاتحة لسينما فلسطينية

هذا المشهد يجتمع النقاد على اعتباره من أقوى ما جاء في الفيلم، ويكاد يختصره أو يلخصه لما حمل من دلالات ورموز تتعلق بحيثيات القضية الفلسطينية من أساسها.

فيلم ميشيل خليفي، الذي استقبله نقاد عرب وأجانب بالاحتفاء والتكريم، لم يخاطب المتلقي بلغة الصياح والوعيد، ولم يظهر بطولات فدائية تدعو إلى المقاومة المسلحة كما هو شأن بقية الأعمال التي أنتجت في المنفى بل هو ينتمي إلى ما بات يعرف بـ”الجيل الرابع” الذي ظهر منتصف الثمانينات، يصوّر أعماله على أرض فلسطين، ويلتصق بتفاصيل الناس اليومية ورصد حالات خوفهم وتوجّساتهم حتى في طقوسهم الاحتفالية، إذ نرى في الفيلم كيف أن المختار أبوعادل عاجز عن إقامة حفل زفاف لابنه دون موافقة الحاكم العسكري الإسرائيلي، وعاجز حتى عن تحديد من يدعوه إلى العرس ومن لا يدعوه. وفي أحد المشاهد، نرى أن النسوة لا يستطعن الغناء داخل بيوتهن في الليلة التي تسبق العرس، إذ تصرخ فيهن دورية إسرائيلية تتفقد تطبيق حظر التجول ليصمتن عن الغناء.

هذا المشهد القاتم لمجتمع يعيش تحت الاحتلال، وتتحكم في حياته ونشاطاته اليومية قوانين فرضتها الآلة العسكرية، لم يمنع خليفي من نقد جملة الأعراف والتقاليد المهترئة التي تعشش في المجتمع وتتحكم في مصير أبنائه مثل العقلية البطريركية التي تعلّي من سلطة الأب وتجعله وصيا على الزوجة والأبناء.

في المقابل لم يبخس المخرج المرأة الفلسطينية حقها، فأعطاها الاهتمام مقابل العقلية الذكورية المتّسمة بالخمول والسلبية، إذ تبدو شخصية سمية أخت عادل، تتحرك بحرية وانطلاق بين الفضاء الداخلي النسوي ممثلا بالبيوت والفضاء الخارجي الذكوري ممثلا بساحات القرية، بشكل يحاكي أيضا حركة الكاميرا والأطفال في الفيلم، شخصية متمردة، تحلم بمغادرة القرية، تدخّن، ترتدي كوفية والدها في مشهد مغرق بالدلالات، ولها عشيق سري، وهو أحد شبان مؤامرة قتل الحاكم العسكري والذي عندما يرفض مصارحتها بخطتهم لاغتيال الحاكم، تتحداه قائلة “مش رايح تعمل إيشي بدوني. بتشوف”.

وعندما ترى سمية جنديا إسرائيليا يبحث عن زميلته الجندية تالي، تقول له ممازحة مستغلة توجسه من كل ما هو فلسطيني “بدنا ناكلها بعد ما يخلص الحفل”، وتقول له في مشهد آخر “إذا بدك ترقص، لازم تشلح بدلة الجيش”. يرتبك الجندي الإسرائيلي لأنه لا يعرف أن يتكلم مع الفلسطيني إلا بالمنطق الذكوري العسكري، وعندما يواجه بخطاب سمية غير المتوقع يصاب بالارتباك والعجز عن الكلام.

جاء فيلم “عرس الجليل” فاتحة لسينما فلسطينية تهتم للمجتمع ومشكلاته البنيوية المتعلقة بالذهنية وطرق التفكير، أكثر من إطنابها في تصوير الفلسطيني كإنسان خارق يجيد البطولات والانتصارات، في حين أنه ـ كغيره من الشعوب العربية ـ يعاني مشكلات وأزمات نفسية نتيجة تضخم عقلية الإقصاء والتهميش وعدم احترامه للرأي الآخر.

مع هذه الموجة السينمائية الجديدة ولّى زمن مغازلة الذات وتضخيم الأنا لتتأسس ثقافة قائمة على الحوار، ولا تُحمّل الآخر وزر عقدها ومركباتها مما دفع بالمتشددين من دعاة ما يعرف بالمقاومة المسلحة إلى تخوين كل ما ينتقد أخطاءه أولا، وقبل النفخ في بعبع العدو المشترك وتحميله مسؤولية جميع ما نحن فيه.

وفي هذا الصدد، تعرض خليفي ومن يشبهه من ذوي التفكير الحر إلى موجة انتقادات عارمة تتهمه بالتطبيع مع العدو، رغم أن الفيلم يخلو من أي إشارة إلى موضوع التطبيع.

صفر اضطهاد

لعل ما جعل هؤلاء يشنون هجومهم على المخرج هو اصطفافه مع حساسيات سينمائية جديدة من أبناء جيله كالتونسي نوري بوزيد والسوري محمد ملص. ونذكر هنا ما تعرض له هذان الاثنان من هجوم ممنهج أدى إلى منع عرض فيلميهما في إحدى دور مهرجان دمشق السينمائي مطلع التسعينات، وكنت شخصيا ممن حرروا العريضة المدافعة عن هذين المخرجين.

كما أتيحت لي فرصة العمل مع خليفي في مهرجان بروكسل عام 1997، وكان قد ساهم بتجربة مسرحية مع مهاجرين فلسطينيين ومغاربة وأفارقة، سماها “رسالة الغفران”. ومكنني هذا اللقاء من معرفة الجانب المسرحي لدى خليفي، وحضوره أحيانا في مشاهد من فيلمه الذي ينضح لغة تشكيلية عالية البناء ومحكمة الإتقان.

البدايات

عبر ميشيل خليفي عن أفكاره التي تتعلق بالآخر الإسرائيلي في أكثر من مقابلة، حيث يقول “نعتقد ببساطة أن كل العالم ضدنا وأن الصهيونية في كل مكان. قد يكون الأمر هكذا، لكنني منذ طفولتي لدي استشرافي الخاص للأمر، وأريد طرحه في أفلامي”. يشمل هذا الاستشراف اعتقاد خليفي بأن الإسرائيليين يستمدون قوتهم من ضعفنا، وأن هذا الضعف ليس متأتيا بسبب قوة الإسرائيلي، بل بسبب البنية البدائية للمجتمع العربي: القبلية والأبوية والدين والحياة الاجتماعية، إذ لا يُعترف بالشخص كفرد. ويقول في مقابلة أخرى “بينما الفلسطينيون ضحايا الاضطهاد، هم أيضا مذنبون باضطهادهم غيرهم: المجتمع الريفي، والعمال، والنساء. لقد حاولت إنتاج فيلم عن صفر اضطهاد”.

ولا يزال النقاد والمهتمون بالشأن السينمائي يعتبرون “عرس الجليل” نقطة تحول في السينما الفلسطينية لما قدمه من جرأة نادرة في نقد الشخصية الفلسطينية نازعا عنها وشاح المكابرة وصفة النمطية كشخصية إيجابية ومضطهدة.

بقي منتج “عرس الجليل” مخلصا لرؤيته الفنية في جميع أعماله من حيث الطرح وطريقة المعالجة والتصاقه بالهمّ الفلسطيني رغم إقامته الدائمة في بروكسل وتدريسه لفن السينما في أحد أكبر معاهدها. وفي مقابلة مع الناقد طارق حمدان، قال خليفي “أتتني عروض عدة للانتقال إلى الولايات المتحدة والعمل هناك. أحد هذه العروض كان يتطلّب أن أبقى عامين، لأكون جزءا يفكر في شركة إنتاج كبيرة”. وعلق بقوله “وقتها قلت إنّ في المنطق الهوليودي كثرا مثلي، إن دخلت هذه الآلة سأصبح منتجا لأفلام يحكمها السوق التجاري والأنماط المفروضة، بينما أنا متحرّر من كلّ ذلك، وأريد أن أبقى كذلك”.

“عرس الجليل” أنجزه خليفي كتابة وإخراجا في النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي بعد عملين وثائقيين هما “الذاكرة الخصبة” (1980)، و”معلول تحتفل بدمارها” (1985) من بطولة جوليانو مير خميس، مكرم خوري ويوسف أبووردة. التأليف الموسيقي كان لجان ماري سينيا.

حاز هذا المنجز الروائي الأول لصاحبه على عدد من الجوائز الدولية، منها “الصدفة الذهبية” في مهرجان سان سيباستيان، و”جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية” (الفيبريسي) في مهرجان كان عام 1987، وجائزة “التانيت الذهبية” في مهرجان قرطاج عام 1988.

السينمائيّ المولود في الناصرة سنة 1950، انتقل عام 1970 إلى بروكسل وانتسب هناك إلى “المعهد الوطني العالي لفنون المشهد وتقنيات البثّ”، المعروف باسم “معهد إنساس” (أحد أبرز المعاهد الأوروبية والغربية في تدريس السينما)، متخرّجا منه في العام 1977 بشهادة دبلوم في الإخراج المسرحي وفي شؤون الإذاعة والتلفزيون، وعن ذلك يقول “كنتُ أهوى المسرح، لكني أرفض العمل فيه، لأني غير متعلّم”.

يقول خليفي في حوار صحافي مع الناقد الأردني عدنان مدانات “جئتُ إلى السينما متأخّرا من حيث العمر. في الـ21 من عمري علمتُ أنه يُمكن دراسة السينما. هذا خَلَق مسافة بيني وبين السينما. بمعنى ما، سمح لي بالنظر إلى السينما بصورة كلية، ومحاولة فهم أبعادها ودورها التاريخي.. لم تكن المسألة قضية أسلوبية، بمعنى إنتاج فيلم على غرار الواقعية الجديدة أو غيرها. لا يُمكن أن أتحدّث عن تأثير سينما محدّدة، بل عن سينما عالمية. لهذا، يجب الخوض في التجارب الإنسانية.

“عرس الجليل” فيلم يشبه منتجه في البعد عن الاصطناع والتكلف وميله إلى الروح المرحة التي يتمتع بها خليفي البعيد عن التجهم و”العبوس الثوري” الذي ظل مرافقا للدراما الفلسطينية باسم الالتزام بالقضية.

ميشيل هو أول من فتح الباب لسينما فلسطينية مرحة وبعيدة عن الرصانة المفبركة كما هو الحال بالنسبة إلى إيليا سليمان الذي تفطن إلى دور الكوميديا في خدمة هذه القضية الإنسانية التي فشل الكثيرون في التعريف بعدالتها بسبب أحادية نظرتهم.