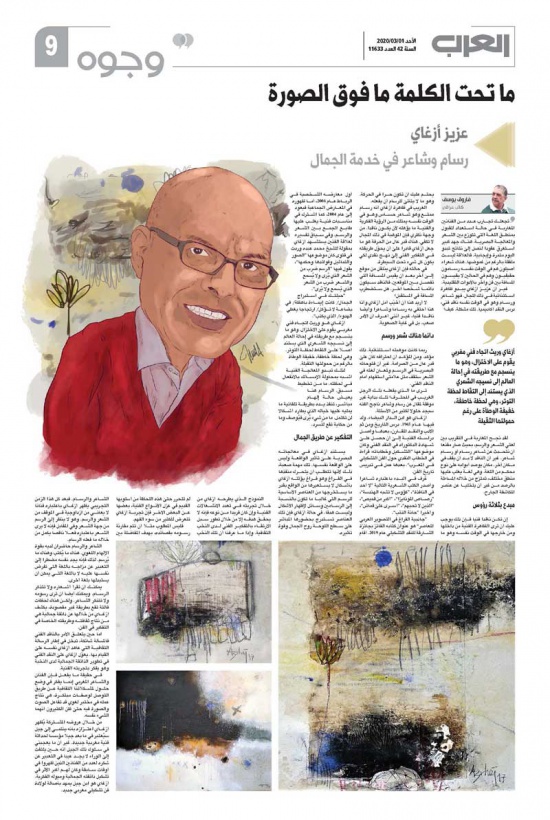

شعرية الأجناس في أدب نزار قباني

تُمثّل تجربة الشّاعر نزار قباني (1923 – 1998) الشّعرية، واحدة من أهمّ التجارب الشّعرية العربيّة في العصر الحديث؛ لأسباب عِدّة من أهمها ثراء هذه التجربة المتنوعة (شعرًا ونثرًا) التي جعلت منه شاعرًا شعوبيًّا، أعاد الشعر إلى متلقيه الحقيقي والأوّل (الجمهور) كما كان في بدايته (حيث كان الشّعر يُلقى في الأسواق وعلى رؤوس الناس)، وأيضًا لاستحداثه آليات جديدة في الكتابة، حلّقت باللغة إلى رؤى جديدة بعيدة عن غرابتها المعجميّة، فخلق لغة ثالثة، لا هي عامية ولا هي فصيحة معجمة، وإنما هي لغة بسيطة، إلا أن هذه البساطة ليست رديفًا للسطحيّة. كان هذا كله دافعًا لأن يكون شعره مجالاً للقراءات الفاحصة والمتعمّقة، السّيارة والأكاديميّة أيضًا، حيث تخضع لمقاييس الدرس النقدي الحديث.

وإلى النوع الأخير يندرج كتاب فيروز رشام “شعرية الأجناس الأدبيّة في الأدب العربي: دراسة أجناسية لأدب نزار قباني” والصادر عن فضاءات للنشر والتوزيع.

وهي دراسة في مجملها تطمح إلى أن تقدم تناولًا جديدًا لإبداع نزار الأدبي وفقًا لرحابة الأجناس الأدبية، وتداخلها، متكئة على فقر الدراسات النقدية في عالمنا العربي التي اشتغلت بالموضوع حسب قولها في المقدمة، وقد كان هذا الفقر أحد الأسباب من وراء اختيارها للموضوع.

التجنيس والدرس النقدي

بقدر أهمية الموضوع المطروح، إلّا أنَّ حَماس المؤلِّفَة جعلها تغفلُ الدراسات المُبكّرة التي اهتمت بالموضوع، وتعدُّ أساسًا في طرح مسألة الأجناس الأدبيّة ومناقشتها؛ ومنها دراسة عبد المنعم تليمة “مقدمة في نظرية الأدب” حيث قدّم فيها تحليلاً مُستفيضًا عن الأنواع الأدبية ونشأتها، وتطورها وتداخلها أيضًا.

وبقدر أهمية هذا الكتاب في هذا الموضوع تحديدًا، إلّا أنّه لم يرد كمرجع إلا في هامشين (ص ص 47، 49) خاصيْن بنظرية تطور الأنواع عند الدارونيين الذين نقلوا اختصاصاتها من الكائنات الحيّة إلى الأنواع الأدبيّة. وبالمثل اختبر خيري دومة نظرية الأجناس الأدبية وتداخلها مع القصة القصيرة في دراسة مشهورة بعنوان: “تداخل الأنواع في القصة القصيرة المصرية: 1960 – 1990”، وهناك دراسة “التداخل الثقافي في سرديات إحسان عبدالقدوس، مدخل نقدي مقارن” الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة كتابات نقدية، القاهرة 2005.

ما أشارت إليه المؤلفة في سياق تحليلاتها، هي اللغة الثالثة التي ابتدعها نزار. فهي التي قرّبت بينه وبين الجماهير، وأنزلته من برجه العاجي، بعدما كان الشعر يُلقى على النُّخب

وبالمثل دراسة ناهد راحيل “الشعر والفنون: دراسة مقارنة في آليات التفاعل”، وقد اعتنت الدراستان الأخيرتان بدراسة التداخل الأجناسي من منظور ثقافي مقارن. وهذه دراسات كانت جديرة بالالتفات إليها أثناء تناول الموضوع المهمّ.

هذه الملاحظة لا تقلل من أهمية الكتاب، الذي يطرح قضية إشكالية منذ أرسطو وأستاذه أفلاطون إلى عصرنا الحالي، وما زال الجدال قائمًا حول استخدام المفاهيم. وهو ما آل بالكاتبة لأن تُخصِّصَ الفصل الأوّل لدراسة هذه الاشتباكات، ولم تقتصر في تحديد الفوارق على ما ذكرته الدراسات الغربيّة، وإنما تطرقتْ إلى ما جاء في الكتابات العربيّة، وإنْ كانت أكّدت على أن الشعريّة العربيّة – التي ورد مفهوم قريب منها قديمًا عند القرطاجني – في قديمها وحديثها لا تختلف من حيث مبادئها وغاياتها عن الشعريّة الغربيّة. وهذا التوافق – وفق قولها – لا ينفي الاختلاف والفوارق المُتعلّقة بالخلفيات الثقافيّة والفلسفيّة والفنيّة والفكريّة المُحيطة بكل منهما. علاوة على اختلاف اللغة وما قد يترتب عليها من تباين في قواعد الصياغة والتركيب،وهو ما ينعكس على النتاج الدلاليّ والجماليّ.

بذلت الكاتبة جهدًا يُحسب لها في تحديد مفهوم الشعريّة من جملة المفاهيم التي راجت حولها منذ أرسطو وكتابه “فن الشعر”، وإن كان ارتضت مفهوم حسن ناظم الذي رأى أن الشعرية هي “محاولة وضع نظرية عامة ومجردة ومحايثة للأدب بوصفه فنًا لفظيًّا. إنها تستنبط القوانين التي يتوجه لها الخطاب اللُّغوي وبموجبها وجهة أدبيّة، فهي إذن تُشخّص قوانين الأدبيّة في أي خطاب لغوي”.

وهذا الجهد واضح كذلك في التفرقة بين الشعريّة والأدبيّة والتداخل بينهما، وأيضًا دراسة الحقول العلميّة والمعرفية المتصلة بها، كعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ والفلسفة، إلى جانب البلاغة والأسلوبية والسيميولوجيا واللسانيات والنقد والتأويل، باعتبار هذه العلوم معينًا للشعرية.

ثم تطرقت لدراسة الفروق بين النوع والجنس والنمط والطراز في المرجعيات الغربية والعربية أيضًا.

وإن كان أسهبت بعض الشيء في تناولها للأدب ومفهومه، وثنائية النثر والشعر، والأدب وجنس الشعر الغنائي، كما أعادت مقولات عن النظرية الأدبية من أرسطو وصولاً إلى تودوروف وموقف هؤلاء من النظرية وأصولها.

أفق النص النزاري

وبعد هذا المدخل الطويل نسبيًّا – الذي هو أشبه بإعادة (أو تدوير) لما تناولته أقلام سابقة عن التفرقة بين النوع والجنس، خاصة أنها لم تضف جديدًا إلى ما قدموه، حيث اكتفت بالنقل والاقتباس وترديد آرائهم- قدمت موضوعها عن نزار قباني، فجاءت محاورها حول الأنواع الشعرية في شعر نزار قباني، وقد ردّتها جميعًا إلى جنس الشعر الغنائي، كالقصيدة العمودية والقصيدة الحرّة وقصيدة النثر.

ثمّ توقفت عند تداخل الأنواع في شعر نزار فظهرت القصيدة السيرذاتية والقصيدة الرسالة والقصيدة الدرامية والقصيدة الموجزة، وصولاً إلى البحث عن الخصائص التشكيليّة النوعيّة للقصيدة النزاريّة، وهذه الخصائص في ظنِّها هي التي سَمحت بحدوث مثل هذا التداخل بين الأنواع داخل القصيدة النزاريّة.

المبحث المهمّ الذي يتواءم مع طبيعة المدخل الرئيسي الذي صدّرت به الكتاب، هو المعنون بـ”التداخل الأجناسي في شعر نزار قباني” حيث فكرة التداخلات بين الأجناس ورحابة النص النزاري في تقبُّل أنواع قريبة الصّلة أو بعيدة عن النصّ الشعري كالرّسالة والمقالة والخاطرة. وقد حصرت هذه التداخلات في أربعة تشكيلات نوعيّة هي: القصيدة السيرذاتية والقصيدة الرسالة والقصيدة الدرامية والقصيدة الموجزة. وإن كنتُ أرى أن الدراما نزعة تسري في الشعر على نحو ما تسري في النثر؛ لذا فالأولى أن يكون عنوانها هكذا: “القصيدة – السرد”، لإظهار إشكالية التداخل بين نوعين مغايرين على الأقل على مستوى الشكل.

ومثلما بحثت عن الأنواع الشعريّة، توقفت عند الأنواع النثريّة خاصة أن نزار رَاوح بين الكتابة الشعرية والنثرية، وإن كان غلب عليه صنيع الشاعر عند نقاد الشّعر، وهو ما يعد نقطة جديدة تحسب للمؤلفة في التعريج على فن مهمل، لم تلتفت إليه الكتابات النقديّة مقارنة بشعره. وبناء عليه درست السيرة الذاتيّة والمقال الصحفي والأدبي والحوارات والمقدمات النثرية، والمسرحيّة. لكن تفسيرها لدراسة الأنواع النثريّة عند نزار؛ لأنّه كتبَ في ستة أنواع نثرية، أصدر فيها ثلاثة عشر كتابًا، وهذا العدد لا يمكن إهماله لمن يُريد استنطاقا كاملا لتجربته الإبداعيّة. فعلى نحو ما ترى أن كل مقاربة أجناسية لأعماله تُلغي نثره ستكون بالتأكيد مقاربة ناقصة. وكنت أتمنى أنْ يكون ثمة سببٌ آخر هو الذي دفعها لقراءة هذه الأعمال النثريّة، ودمجها في دراستها، وليس ما ذكرت! فهناك أسباب أخرى وأكثر أهمية، منها على سبيل المثال أن تجربة أيّ مبدع يجب أن تقرأ في صورتها المتكاملة وليست متجزأة. وثانيًا أن هذه الأعمال على تنوّعها هي بمثابة مقياس حقيقي يكشف عن تطوّر الرؤية لدى المبدع. وتماهي الحدود بينهما يكشف عن رؤية جديدة أو فلسفة خاصة بالمبدع بعد وصوله إلى مرحلة النضج العُمري والإبداعي.

مثلما بحثت عن الأنواع الشعريّة، توقفت عند الأنواع النثريّة خاصة أن نزار رَاوح بين الكتابة الشعرية والنثرية، وإن كان غلب عليه عند نقاد الشّعر، وهو ما يعد نقطة جديدة تحسب للمؤلفة

ومن ثمّ سعت بعد هذه التفرقة بين الأنواع الأدبيّة، على اختلافها والتي أبدع فيها نزار قباني وصاغ هواجسه وأحلامه؛ إلى إبراز أهمّ المقومات الأساسيّة التي ساهمتْ بشكلٍ فعّالٍ وكبيرٍ في تشكيل النوع الأدبيّ في أدب نزار قباني، وقد تمثّلت في طبيعة اللغة الشعرية التي يكتب بها نزار قباني، وهي تمتحُ من قاموسٍ لغويٍّ خاصٍ أحد سماته هي البساطة (التي كما ذكر في أحد مقالاته أنها مصدر قوته) والاتّصال بالحياة اليومية أو ما عرف باللغة الثالثة، وتوليد لغة من صُلب الحياة. إلى جانب أسلوبه السّهل الممتنع الذي لا يخلو من طرافة وجمال، ولا يعني هذا أن شعره سطحي يقتربُ من النثر دون أن يُبدّد الجوهر الشّعريّ الخالص، علاوة على تقنياته التّصوريّة والإيقاعيّة المتنوِّعة. وإن كانت الكاتبة ترى أن ثمّة مقوماتٍ أُخرى لعبت دورًا مهمّا في تشكيل النوع، تتمثّل في وعي نزار قباني النقدي وهو ما كان بمثابة البوصلة الحقيقية في اختياره للنوع، وطريقة صوغه مع تحفظها على أن هذا الوعي ليس وليدَ دراسة أكاديميّة، إلّا أنّه استطاع طيلة خمسين عامًا أن يكتبَ عن قضايا الشعر والإبداع وما أحاط بهما. وهو ما يَعني أنه استطاع أنْ يضع تجربته الشّعريّة في إطارها الفنيّ والثقافيّ والاجتماعيّ وكذلك السياسيّ؛ لينتهي به هذا إلى أنْ يُقدِّمَ أدبًا ينسجمُ لحدٍّ بعيد مع آرائه النقدية، ومفاهيمه الأوّليّة حول الإبداع. وترى أنّ رؤيته النقدية مهمّة للغاية لفهم تجربته الإبداعيّة، إضافة إلى أنّها كانت معيارًا في اختياراته الأجناسيّة التي صاغَ فيها إبداعه. وبصفة عامة تتسمُّ رؤيته النقديّة بأنّها بعيدة عن المقولات النقديّة الجاهزة أو المكرّرة، كما اهتم بتحليل تجربته على نحو شخصي قبل أنْ يتطرقّ إليها النُّقاد.

الكلاسيكية والحداثة

الرافد الثاني المهمُّ في تجربته هو سُلطة الجمهور، وعلاقتها بصيرورة الأنواع الأدبيّة، فكما ترى أن نزار “ظاهرة على مستوى الحقيقة لا المجاز”، فهو كان بمثابة لسان الجماهير العريضة التي أرادت أنْ تعبّر عن رغباتها الجنسيّة المكبوتة، أو باعتباره مُخلِّصًا للشباب من الجنسيْن لكسر الخوف وعذاب أفكارهم على نحو ما ذكر محيي الدين صبحي. وتحفّظي أن هذا الكلام يجعل من شعر نزار شعرًا إيروسيًّا يتعاطاه الناس سرًّا، لأنه يُعبّر عمّا لا يجأرون به. والغريب أن المؤلفة ليست لديها إحصاءات بنوعية هذه الجماهير التي كانت تقبل على شعر نزار حتى ينتهي بها القول إلى ما قالت. فالدراسات الإحصائية غائبة في عالمنا العربي. ومسألة جماهيرية نزار حسب ما ذكر معظم النقاد وما أشارت إليه المؤلفة في سياق تحليلاتها، هي اللغة الثالثة التي ابتدعها نزار. فهي التي قرّبت بينه وبين الجماهير، وأنزلته من برجه العاجي، بعدما كان الشعر يُلقى على النُّخب. وإن كان عبدالله الغذامي أحال السّبب إلى هيمنة نسق ثقافي حيث يقول “فنزار في شعره يتوافق مع الحسّ الوجداني العام للثقافة العربية، ممثلا لنسق فحولي بارز يتجسّد في خطابه الذاتي”.

الغريب أن الكاتبة تدّعي منذ لحظة البداية والمتمثّلة في اختيار البحث، إلى لحظة الانتهاء، أنها كانت لحظة مغامرة، ومرة أخرى تصفها بالجريئة، ولا ندري أين المُغامرة وأين الجرأة، في دراسة شاعر دراسة موضوعية، فما قيل على غلاف الدراسة من كونها شعرية، لا يمتّ لمتنها بصلة، فهي أشبه بدراسة موضوعية.

فالجرأة والمغامرة تتمثلان لديها في غياب نظرية واضحة وكاملة للأجناس الأدبية في النقد العربي، وعدم وجود خارطة واضحة لتطور الأنواع الأدبية العربية، يضاف إلى ذلك النقص الفادح في البحوث والدراسات العربية الأصيلة والعميقة في هذا المجال، وكل هذا مردود عليه. فهي أولا لم تخرج فيما طرحته سواء في مدخلها الطويل – الذي كما سبق وأن أشرت- عن تكرار وتلخيص ما قيل في مدونات وكتابات سابقة. وثانيًا أنها لم تفرض نظرية أو رؤية جديدة تتجاوز بها ما وجدته في كتابات الآخرين.

يُعاب على الدراسة المداخل النظرية (المُسْهِبة) التي تقدّم بها المؤلفة لفصولها، ففي دراستها للأنواع النثرية عند نزار تبدأ بالسيرة الذاتية، وتقدم مدخلاً عن تعريف السّيرة الذاتيّة عند أشهر نقادها، والميثاق السيرذاتي، ثم دوافع الكتابة، وبعدها تصل إلى سيرة نزار الشعرية والنثرية، وكان الأجدى لها ألاّ تقف عند هذا، لأنه ما ذكرته ليس إلا نقلاً من كتابات أخرى، فالأصح كان أن تقف عند خصائص السيرتيْن؛ الشعرية “قصّتي مع الشعر”، والذاتية “من أوراقي المجهولة .. سيرة ذاتية ثانية”. نفس الشيء يتكرّر عند مبحث “المقال الصحفي”، تُمهِّدُ له بمدخل طويل عن المقال الصحفي، ومفهومه وتقسيمات المقال إلى ذاتي وموضوعي، ثم الفرق بين المقال الصحفي والمقال الأدبي، إلى أن تدخل إلى مقالات نزار قباني الصحفية والأدبية. فالأجدر والأولى أن تحلّل سمات المقال عنده، وهل تسربت لغة الشعر إلى المقالات على اختلاف أنواعها، وما علاقة المقالات بموضوعاته الشعرية. وغيرها من أسئلةٍ تكشفُ وتحلّل طبيعة هذه المقالات. ولماذا فضّل المقال عن لونه الأسير في كتابة هذه الفكرة؟

إجمالا وعلى الرغم من هذه الملاحظات التي لا تُقلّل من قيمة الكتاب وجهد الباحثة، فالكتاب بمثابة إضاءة أو مرآة مقعرة لإبداع نزار قباني، أحاطت بكل ما خطّته يراعه من فنون أدبية، دون انحياز لنوع على حساب آخر، بل وضعت إبداعه على قدم المساواة، وقدمته بصورة مُكثَّفة، وبنظرة نقدية منهجية، لمن يُريد الاطّلاع على إبداع نزار قباني، ويتأمّل طرائق التشكيلات وجماليات الصّوغ.