شجرة السبعينات بمصر تفقد أخصب أوراقها

يعتبر جيل السبعينات في الشعر المصري من أبرز وأهم الأجيال، نظرا إلى كونه حقق نقلة كبيرة للنص الشعري. ولم يأت هذا من فراغ، حيث إن هذا الجيل كان خارجا من حمولات فكرية تحررية وتنويرية، وهو ما ظل عناصره يقدمونه إلى اليوم، ومع رحيل أي منهم يتراجع مد التنوير خطوة إلى الوراء.

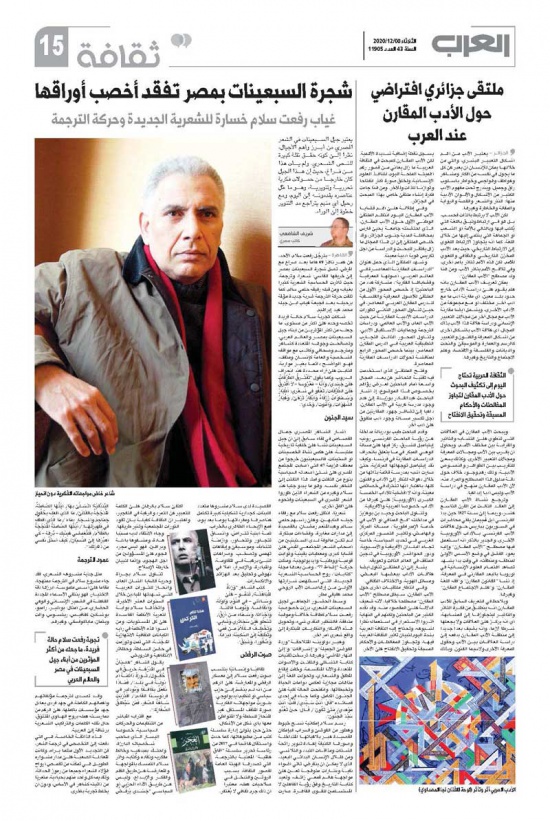

القاهرة – بترجُّل رفعت سلام، الأحد، عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض، تصل شجرة السبعينات بمصر إلى خريفها القاسي: شعرا، وترجمة، حيث تأثرت الحساسية الشعرية كثيرا بغيابه ومن قبله رفيقه حلمي سالم، كما تلقت حركة الترجمة ضربة جديدة مؤلمة برحيله بعد فجيعة غياب ابن جيله محمد عيد إبراهيم.

شكلت تجربة سلام حالة فريدة تخصه وحده على أكثر من مستوى، ما جعله من أكثر المؤثرين من أبناء جيل السبعينات بمصر والعالم العربي، وتصالحت وجوهه المتعددة كشاعر ومترجم وصحافي وكاتب مع مواقفه الشخصية والعامة كإنسان ومثقف، فهو الواضح دائما بغير مواربة، الثابت على آراء محددة عند انحراف الدروب، وكما يقول “تَفْتَرِقُ الطُّرُقَاتُ عَلَى جَسَدِي/ وَأَنَا – مَغْرُوسا – لاَ أَفْتَرِقُ عَلَى الطُّرُقَات/ تَغْفُو فِي شَعْرِي: أَطْيَارٌ وَسَمَاوَاتٌ زَرْقَاءُ وَأَبْقَارٌ تَرْعَى/ وَغُبَارُ الشَّهَوَات/ وَأَمُوت/ وَحْدِي”.

سيّد الجنون

أشار الشاعر المصري جمال القصاص في لقاء سابق إلى أن جيل السبعينات نشأ على خلفية تاريخية ملتبسة، على عكس نشأة الخمسينات أو الستينات، فالسبعينيون خرجوا من معطف هزيمة 67 التي أصابت المجتمع المصري على شتى أصعدته السياسية بنوع من التفتت وامتد هذا التفتت إلى الشاعر نفسه. وهو ما يبدو جليا عند سلام وغيره من الشعراء الذين طوروا الشعر المصري في السبعينات وفتحوه على آفاق أخرى.

شعريّا، انتقل رفعت سلام مع رفقاء جيله النابهين، وعلى رأسهم حلمي سالم وعبدالمنعم رمضان، بالقصيدة إلى مدارات مغايرة، وفضاءات مبتكرة، لم تكن مألوفة لدى الستينيين من أصحاب الشعر المجتمعي المبني على قضايا كبرى ومعطيات يقينية وثوابت قومية ووطنية وأيديولوجية، ومثّلت حركة “إضاءة 77″، ومن بعدها مجلة “كتابات”، روح الحساسية الشعرية الجديدة، التي استلهمت شرارتها الأولى من إرهاصات الأب الروحي محمد عفيفي مطر.

وسط الحضور الجماعي لجيل السبعينات الشعري، برزت خصوصية رفعت سلام كطاقة خلاقة وموهبة متدفقة، فالتنظير النقدي شيء، وتحويل هذه الأفكار والنظريات المبتكرة إلى واقع شعري أمر آخر.

وعبر دواوينه المتلاحقة “وردة الفوضى الجميلة” و”إشراقات” و”إلى النهار الماضي” وغيرها، ترسخت تقنيات كتابة التشظي والتفتت والأصوات المتعددة والأنا المنقسمة، وخفت إيقاع المطلق والشعاري، وتحوّلت اللغة إلى متاهات مجازية تعكس دوامات الحياة وتخبطاتها، وانفتحت الحالة كلية على الجنون الكامل، وكما جاء في إحدى قصائده “قَالَ: أَنتَ سَيِّدِي/ قُلتُ: أَنتَ مَوْعِدِي/ مَتَى تَكُون؟/ قَالَ: حِينَ تَغْدُو سَيِّدَ الجُنُون”.

رسم سلام إمكانية نسج خيوط وعطور من الفوضى والسراب، فبإمكان القصيدة عبر بلاغياتها المتداخلة وصورها الكثيفة إعادة تدوير رائحة الشتات ومذاقات التبدد والتلاشي. ومن ظلال الإنسان البدائي البعيد، الذي لا يمكن أن ينقرض، تأتي أضواء نقية ونثارات متوهجة تعين على مواجهة عالم قمعي زائف، وتعيد كتابة التاريخ وفق رؤية الفاعلين لا المستسلمين للقوى القاهرة.

صارت القصيدة لدى سلام مشروعا متعدد اللبنات، كجدارية تشكيلية كبيرة تكتمل عناصرها ومفرداتها يوما بعد يوم، فمع الإيحاء الظاهري بالخراب، ثمة أبنية تتراصّ، وأنساق تتجاور وتتحاور، وأزمنة تتشابك، وموسيقى وإيقاعات تهمس وتصخب، وصراعات تنبئ برغبة في المقاومة، والمبادرة، والإصرار، أملا في نهوض وتحليق بعد الهزائم والانكسارات.

كتب الشاعر “وَرْدَةُ المُبَاغَتَة/ تَنمُو – عَلَى وِسَادَتِي – فِي النَّوْمِ: وَلوَلَة، وَأَنقَاضا، وَبُوما فَاتِنا، وَأَجْدَاثا، وَسَمَاء مِن أَرَقْ/ تَسْطُو عَلَى سَجَائِرِي وَشَايِي، وَتَخْطفُ الكَلاَمَ مِن فَمِي، وَتُطْلِقُهُ إِلَى السَّكِينَة: ثِيرَانا، وَصُقُورا، وَشَبَقْ”.

صوت الرفض

ثقافيّا وإنسانيّا ينتسب صوت رفعت سلام إلى معسكر الرفض والمعارضة، على الرغم من أنه لم ينضمّ إلى حزب سياسي أو تنظيم أيديولوجي. بلورتْ مواجهاته الفكرية صورة المثقف المستقل، غير المنحاز للسلطة ولا المتواطئ معها بأي شكل من الأشكال، حتى حين يتولى إدارة سلسلة كتب من مطبوعاتها، كما حدث واستقال غاضبا في 2017 من رئاسة تحرير سلسلة “آفاق عالمية” المعنية بالترجمة، التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بسبب الروتين والتدخل في صلاحيات عمله، معتبرا أن ذلك جرم ثقافي لا يُغتفر.

اكتفى سلام بالرهان على الكلمة للتعبير عن التمرد والرغبة في التفجير، واعتبر أن الثقافة كفيلة بأن تقود الثورات المجتمعية وتنير طريقها. وجاء الانتقاد لديه مسبّبا عادة، ومشفوعا بأدلة وبراهين، فهو ليس مجرد هجوم على المسؤولين من أجل الهجوم، وإنما لتبيان خارطة الإصلاح.

تناول سلام بجرأة وحرية قضايا الشأن العام، وانحاز للثورات العربية التي شهدتها الميادين خلال السنوات العشر الأخيرة، واتخذها سلام بوابة لتعرية الأنظمة الفاسدة على كل المستويات، ومن أسوأ هذه الأنظمة في رأيه الكيانات الثقافية الانتهازية المدجّنة، التي نمت وتورّمت في حضن السلطة، وحظائر الانتفاعية والترويض.

يقول الشاعر “عِصيَانٌ فِي المَدَرَّعَةِ، حَرِيقٌ فِي حُقُولٍ/ ثَورَةٌ دَائِمَةٌ أم دَولَةٌ فِي بَلَدٍ؟/ فَمَاذَا نَفعَلُ بِكَافكَا وَبُودلِير فِي فِردَوسِنَا القَادِم؟/ اقتَرَبَت سَاعَةُ الصِّفرِ، فَمَن سَيُطلِقُ الصُّفَّارَة؟”.

مع اقترابه المباشر من التنظيمات والحركات السياسية، خصوصا اليسار الذي صاحب شخصياته البارزة، واحتكّ بمبدعيه وخالط مفكريه ونقاده وكُتّابه، وآثر سلام التمسك بالمواجهة والمعارضة عن طريق القلم والفكر والإبداع، وليس عن طريق الأداء الحزبي أو السياسي “جَسَدِي يَرفُضُ البُندُقِيَّة؛ أتَسَلَّى بِهَا/ أيَّتُهَا الصَّامِتَةُ، المُدَجَّجَةُ بِالقَتلَى/ مَا الَّذِي أفعَلُه بِحُقُول جَمَاجِمَ وأشجَارٍ دِمَاء؟/ مَا الَّذِي أقطفُه فِي ظَهِيرَتِهَا؟/ أيَّتُهَا الصَّامِتَةُ المُدَجَّجَةُ بِالظَّلاَم/ فَلتُغمِضِي عَينَيكِ – بُرهَة – كَي أعبُرَهَا إلَى النِّسيَانِ/ كَيفَ أستَلُّ نَفسِي مِن ذَاكِرَتِك؟”.

عمود الترجمة

مثل جدّية مشروعه الشعري، فقد جاء مشروع سلام في الترجمة ممنهجا، مقاما على أسس ملموسة، أبرزها دقة الاختيار، فهو ينتقي الأسماء المجددة الفاعلة في الضمير الإنساني والوعي الحضاري، من أمثال: بودلير، رامبو، بوشكين، كفافيس، ريتسوس، والت ويتمان، ماياكوفسكي، وغيرهم.

وقد تصدى لترجمة مؤلفاتهم وأعمالهم الكاملة، في جهد فردي يعادل جهد مؤسسات بأكملها، على الرغم من ممارسته عمله بروح الهاوي المتذوّق، حال نقله الكلمات والتراكيب الشعرية برشاقة إلى العربية.

هذه الذائقة الخاصة، هي التي دفعته إلى التخصص في ترجمة الشعر، فن التجديد الأول مثلما يراه، وكانت المعادلة الصعبة على مدار مشواره الطويل هي تمكّنه من تقمص أرواح هؤلاء الشعراء جميعا من رموز الحداثة، وتقديمه كل واحد منهم بحيادية، متعريّا من ذاتيته كشاعر في الأساس، ودون أن يخلط تجربة بأخرى.