الهاربون إلى مدينة الوحدة اختاروا ألّا ينتموا إلى العالم

هل يمكن أن نصف إنسان هذا العصر بأنّه وحيد؟ رغم ما تحيط به من إمكانات ومن حشود بشرية، فالعالم صار أقرب إلينا ممّا كان عليه بفعل “السمارت فون” والسماوات المفتوحة. لكن مع هذا يشعر الكثير من الناس بأنهم وحيدون. ولكن العيش في الوحدة فن أيضا وله مقوماته كما ترويها أوليفيا لاينغ.

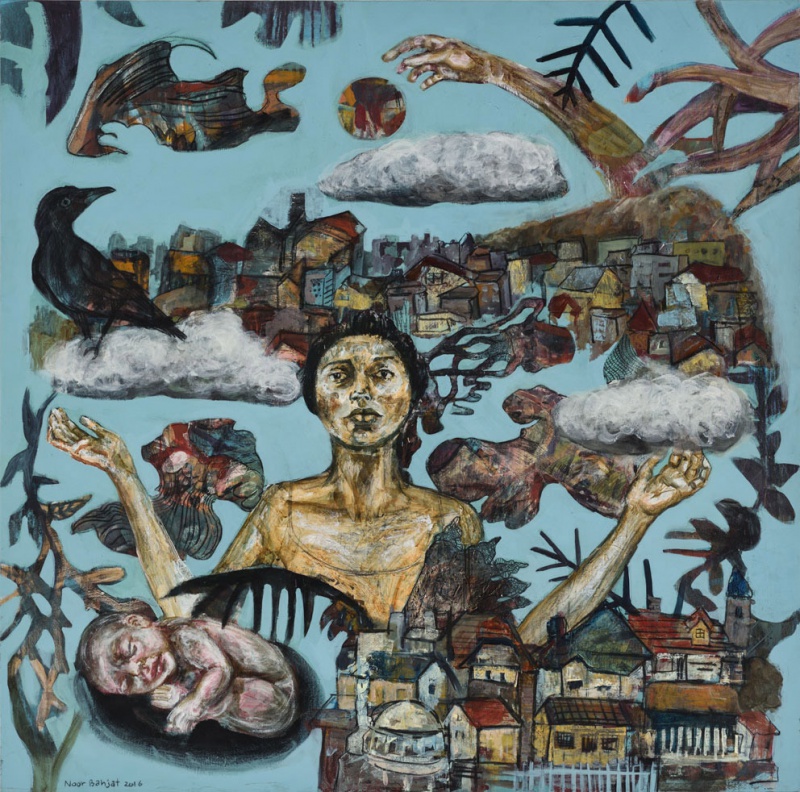

ماذا يعني في الأصل أن نكون وحيدين كمواطنين في هذا العصر الرقمي، كيف يمكن لنا العيش إن لم نكن على اقتراب حميم بإنسان آخر؟ هل بإمكان الجنس أن يُعالج الوحدة؟ هل تساعدنا التكنولوجيا في أن تُقرِّبنا من بعضنا، أم تجعلنا محاصرين أمام الشاشات؟ هل حقّا تخيّل أحدنا أن تكون الوحدة والهروب من الآخرين، حافزا لإنتاج آلاف الأعمال الإبداعية التي تُبهر العين؟

هذه وغيرها من أسئلة كانت محور كتاب “المدينة الوحيدة: مغامرات في فن البقاء وحيدا” لأوليفيا لاينغ، وقد قام بترجمته إلى العربيّة محمد الضبع ليصدر مؤخرا في نسخته العربية.

العرق الإجباري

الكتاب ينتمي وفقا لما هو مكتوب على غلافه إلى جنس “السيرة” وهذا توصيف دقيق وحذر في الوقت ذاته. فالسّيرة هنا ليست مقتصرة على حياة أوليفيا التي لا تهتم بذكر الكثير عن تفاصيل حياتها، وإنما تقدّم مجرد أصداء تُمرِّرها بالتقاطع مع ذوات آخرين تماسّتْ مع ذاتها في الشّعور بالوحدة. فيفاجأ القارئ بأجزاء من سيرة أوليفيا لاينغ، خاصة بعد انتقالها إلى نيويورك إثر تجربة حبّ فاشلة. فتسرد عن هذه الرحلة، ووقع إحساس الوحدة الذي عاشته، وكأنها أشبه بإنسان جائع وحوله أناس يأكلون، ثمّ ولعها بمراقبة البنايات والأضواء الخارجيّة من خلف زجاج نافذة، وحالة التوقّع داخل نفسها، حتى أنها كانت تشعر بأنها مُحاصرة داخل نفسها، واضعة مسافة بعيدة بينها وبين أي شخص بجوارها.

تسعى الكاتبة لتأمُّل هذه الذات في مرآة الآخر، فعندما تحكي عن طفولة ديفيد وونتاروفيتش القاسيّة، وكيف تأقلم مع مثليته، كانت تسترجع جزءا من طفولتها، وشعورها بالخوف، وكيفية التأقلم القسري على عيش حياة مليئة بالخوف والغضب، عن أمها المثليّة، وقد أثر هذا عليها بأن جعلها تتنقل من مكان إلى آخر. وشعورها بالعزلة في المدرسة بسبب الطريقة العدائيّة التي كان ينظر بها الجميع إلى العائلات المثليّة. أما ديفيد فكان أكثر رغبة في التحرّر من سجن نفسه؛ لذا فقد اعتمد على الفن والجنس.

الفرد كلما أصبح أكثر وحدة، صار أقل قدرة على التعامل مع الظروف الاجتماعية من حوله وعلى فهمها

ومن هنا يأتي التأكيد على أنها سيرة من نوع خاص، فهي تخترق مفهوم السيرة الذاتيّة. الكاتبة ذهبت لتتعايش مع الوحدة، في مدينة ضدّ الوحدة؛ مدينة تمتلئ بالحشود والصّخب، وهذا ليس مهمّا، فالمهم وهذا مصادفة أم عن قصد (هذا لا نعلمه) أن هذه المدينة مع هذه الصّفة التي تميّزها، كانت ملاذا لأُناس ألفوا الوحدة، وانسحبوا من عالم الصّخب، بإرادتهم تارة، أو بفعل ظروف اجتماعيّة قاهرة -تارة أخرى- جعلتهم يلجأون للوحدة كفعل آمن.

محاولة البحث عن الذّات ليس في مرايا الآخرين وإنما في مرآتها، أشبه بعرق الضفدع الذي حدثنا عنه المخرج الياباني “أكيرا كوروساوا” في كتابه “ما يشبه السيرة الذاتية: عرق الضفدع” فقد ذكر حكاية مرهم الضفدع لعلاج الجروح والحروق أثناء الحرب، حيث يصطاد الجنود الضفدع ويوضع في صندوق زجاجي الأضلاع، وما إن يرى الضفدع المرعوب صورته منعكسة على المرايا، حتى يبدأ بإفراز مادة دهنيّة شبيهة بالعرق، يجمعونها وتُعرف باسم العرق الإجباري، ويستخرجون منها مرهما للعلاج.

هكذا فعل سُكَّان مدينة الوحدة (أو الهاربون إلى ذواتهم) الذين استحضرتهم أوليفيا لانغ في كتابها، وقد تقاطعت سيرتها مع سير الكثيرين، لتقدم لنا لا كتابا عن ذاتها، أو عن أرقها، وإنما كتابة أشبه بمديح الوحدة، فتتخيّل أوليفيا لاينغ أن الشعور بالعُزلة، أشبه بمكان مأهول بالسُّكان، أو مدينة في حدّ ذاتها، أحيانا تعتقدها مكانا مميّزا جدّا، كما استشفت من أغنية “ويلسون”.

قد يبدو هذا ليس اكتشافَ أوليفيا وحدها، بل شاطرها هذا الرأي كل سُكّان هذه المدينة؛ كإدوارد هوبر، وآندي وارهول، وهنري دارجر، وديفيد وونتاروفيتش وجوش هاريس، وزوي ليونارد، وبيلي هوليداي أو حتى فاليري سولاناس التي أرادتْ اغتيال آندي وارهول. فهم مع هروبهم إلى ذواتهم واجترارهم عرقهم الخاص المتمثّل في إبداعات متنوِّعة ولوحات ثمينة، هم أنفسهم يعرفون المسافات بين البشر، أو بين ذواتهم وبين الآخرين.

العلم والفن

الغريب أن المؤلفة ترى أن الوحدة عكس مرادفها في القواميس؛ فالوحدة لا تقتضي دائما انعدام الرفقة، ومن ثمّ فليس جميع الأشخاص الذين يعيشون حياتهم دون رفقة وحيدين، وهو ما يتطابق مع قول أبكتيتوس قبل ألفي سنة “فكون المرء وحده، لا يجعله وحيدا؛ كما أن وجوده بين الجموع، لا ينفي عنه بالضرورة صفة الوحدة”.

وقد قادها هذا إلى البحث عن أسباب الوحدة، التي قد تأتي بسبب غياب أو عدم كفاية القُرب، أو لأسباب اجتماعيّة قهريّة كما عانى الكثير مِمّن تطرقت لسيرهم داخل الكتاب وهو ما جعل الكتاب في جزء منه بمثابة دراسة علميّة، تستقرئ التجارب وتستخلص النتائج، التي أثبتت أن الفرد كلما أصبح أكثر وحدة، كلما أصبح أقل قدرة على التعامل مع الظروف الاجتماعيّة من حوله أو حتى فهمها. فتنمو الوحدة حوله. وتكشف أيضا آثار الوحدة عمّن يعانون منها بأنهم لا ينامون جيدا، ويتعرضون لنقص مستمر في ساعات النوم، وتعجّل بالشيخوخة، وتضعف الجهاز المناعي، وتمهّد لتدهور القوى العقليّة والمعرفيّة.

ومع هذه السّلبيّة الظاهرة في معنى الوحدة، وتصنيف مَن يُفضِّلها بأنّه مريض، إلّا أنّه ثمة إيجابيّة في الوحدة، فهي أشبه بفرصة لمراجعة الذات بعيدا عن الصَّخب المُحيط، أو بمثابة البَلْسم والعلاج للندوب فكما تقرّ أوليفيا “إن الوحدة أحيانا تشفينا من الجروح، وإن ليست كل الندوب قبيحة”. وهروبا من هذا الإحساس كانت تمشي بين الناس الذين يحملون أجهزة محمولة، كنوع من التحايل على شعورها بالوحدة لـ”إخفاء حقيقة أنني وحيدة هنا ولا أملك رفقة”.

هنا الوحدة لم تكن فعلا مرَضيّا، كما قرّرَ علماء النفس والاجتماع من خلال تجاربهم، التي أجروها على الكثير من المصابين بالعزلة. العزلة أشبه بفعل إبداعي ثريّ؛ فالفنان يخلقُ من الوحدة فنونا مختلِفة، فمثلا الفنان هنري دارجر الذي كان يعيش في مأوى بمدينة شيكاغو، في عزلة تامة بعيدا عن أي رفقة أو جمهور، وما إن انتقل إلى الكنيسة في آخر حياته، حتى وجدوا “مئات اللوحات النفيسة المخبأة في غرفته” لوحات لم يسبق أن عرضها على أي إنسان من قبل. أما الفنان إدوارد هوبر كان مشغولا بتحويل الوحدة – الحضارة إلى ألوان.

بقدر ما تمزج أوليفيا لاينغ بين الذاتي والغيري، في مراوحة تظهر من خلالها انعكاسات وتأثيرات الوحدة على الإنسان بصفة عامة، أيضا تُقدّم دراسات علميّة عن الوحدة، وتجارب بعض العلماء التي أجروها على مرضاهم على نحو ما فعلت فريدا فروم رايشمان، ثمّ علماء النفس الذي اشتغلوا بالموضوع منذ عام 1975 ولكن بشكل بطيء، على نحو ما فعل عالم الاجتماع روبرت فايس ودراسته عن تجربة العزلة العاطفية والاجتماعية. ففايس يرى مع أن الوحدة توهن الثقة بالنفس إلا أنها تبدو و”كأنها شيء بإمكانه امتلاك البشر وأنها مُلحة وقوية وبشكل غريب، وكأنها فتنة للروح”. الشيء المثير أن فايس يقول “إن الأطباء النفسيين وعلماء النفس، ليسوا مُحصّنين من هذا الرّهاب والكره الذي يُمارسه الجميع على مَن يمرّ بتجربة الوحدة”.

لا تتوقف أسباب العزلة عن مؤثرات البيئة والنشأة، خاصّة ما أظهرته من ظروف قهريّة عاشها الكثير ممن أصيبوا بالعزلة، فأثّرتْ بالسّلب على نمط حياتهم في ما بعد على نحو ما تستعرض من سيرة حياة ديفيد وونتاروفيتش والبيئة غير المثالية التي عاش فيها، حيث انتمى إلى عائلة مفكّكة؛ فأمه وأبوه منفصلان، كان والده قاسيّا مفرطا في عقابه، وبالمثل فلقد طردته أمه وطردت إخوته أيضا.

عاش بعد انفصال والديه في مأوى تعرَّض فيه لصنوف من العذاب المقيت، وعندما استردته أمه في الرّابعة، اختطفه أبوه، ووضعه في مزرعة دواجن وعانى مع زوجة الأب في نيوجرسي، كما أن المكان كان قميئا حيث الشذوذ والدعارة والعنف الجسدي، تمت مراودته عن نفسه بالنقود وغيرها، إلى أن رضخ، وصار مثليّا. حوّله الشارع إلى هيكل عظمي متحرك، انتهت قصته في المستشفى وحيدا يُعاني مِن أسنانه المتعفِّنة. كتب عن خوفه من النوم وحيدا، وما مرّ به في كتابه “قرب السكاكين”؛ كي لا نشعر بالوحدة والغربة.

إلى جانب ما سبق تشير أيضا إلى العزلة الناتجة عن واقعنا الرّاهن حيث شبكات التواصل الاجتماعي تزيد العزلة بين الناس. وتدلّل بذلك على الدراسة التي أعدتها أستاذة علم الاجتماع الأميركي المشهورة شيري تركل، وقد خلصتْ إلى أن الطريقة المحمومة للناس في التواصل عبر الإنترنت من خلال شبكات التواصل الاجتماعي كـ”التويتر” و”الفيسبوك”، تعدُّ شكلا جديدا من أشكال الجنون الحديثة. وتقوم أطروحة تركل على فكرة بسيطة، وهي أن التكنولوجيا تُهدّد بأنْ تهيمن على حياتنا وتجعلنا أقل إنسانيّة، وأنه وتحت شعار “التواصل بشكل أفضل”، فإن هذه الشبكات تزيد مِن عزلة الناس، عبر إدماجهم في حياة افتراضيّة.

في الأخير،هل فعلا نحن في مَعْزلٍ عن العزلة، أم إننا دخلنا بإرادتنا إلى هذه الدائرة بفعل عوامل كثيرة ومتراكمة؟

في ظني أننا هكذا!