النقد يحتل مكانا وسطا بين العلم والقراءة

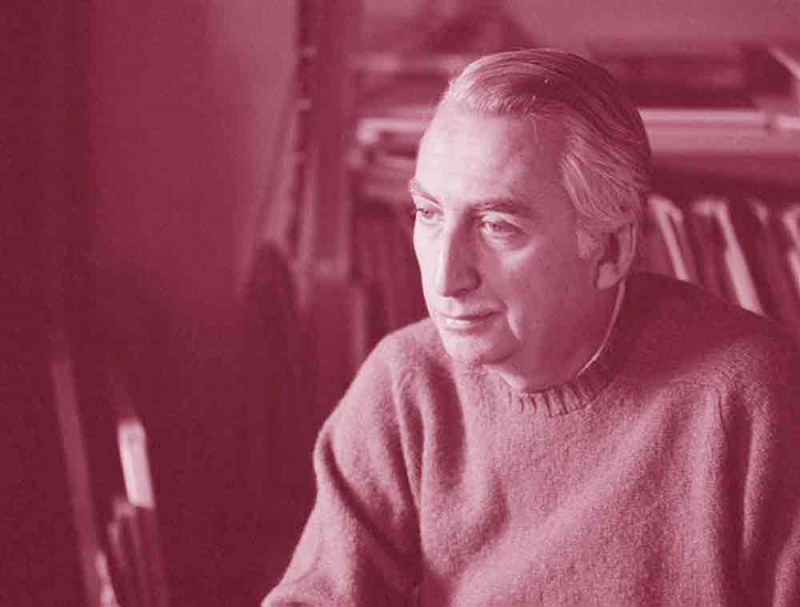

غالبا ما ينظر إلى النقد الأدبي على أنه تفسير للنصوص الأدبية أو محاولة لتوضيح ما استغلق منها، أو حتى قراءتها بشكل أكثر وضوحا، وفي كل هذا يبقى النقد تابعا بلا تأثير عدا ملاحقة النص الأدبي، وفي هذا مغالطة كما يبين الناقد الفرنسي رولان بارت في كتابه “النقد البنيوي للحكاية”.

يشكل كتاب “النقد البنيوي للحكاية” للناقد الفرنسي رولان بارت مجموع آرائه وأفكاره النقدية البنيوية التي تحيط بالحكاية، حيث يطرح فيه قواعد النقد الذي يجب أن يتبعها الناقد وهي: الذوق، الوضوح، الموضوعية، اللاترميز، ويعالج مشكلة الشرح والقراءة وعلمي النقد والأدب.

كما يحلل بارت السرد من الناحية البنيوية حيث تحدَّث عن لغة السرد ونظامه والوظائف وأعمال الإنشاء وذلك انطلاقا من تلك الرؤية التي يضعها في مدخل كتابه “ليست حركة الزمن الثقافي مسطحة خطية؛ مواضيع يمكن أن تسقط في المبتذل وأخرى خامدة في الظاهر، يمكن أن تعود إلى مسرح الكلمات: فلاحظت مثلا أن برشت الذي كان حاضرا في هذا الكتاب، والذي يهيئ غيابه من ميدان الطليعة، لم يقل كلمته الأخيرة، إلا أنه قد يعود، لا كما اكتشفناه، بل بشكل حلزوني؛ تلك كانت أجمل صورة للتاريخ، كما اقترحها فيكو (إعادة التاريخ) دون تكراره، ودون اجتراره”.

الناقد كاتب أيضا

ينطلق بارت في كتابه، الصادر عن كتاب الدوحة بترجمة أنطوان أبوزيد، من إلقاء الضوء على فعل الكتابة، فيقول “إن فعل الكتابة لا يتم دون أن يصمت الكاتب، فعل الكتابة كأن يكون الكاتب خافت الصوت كالميت، أن يصير للإنسان الذي رفض الإجابة الأخيرة، وأن يكتب يعني أن يهب، منذ اللحظة الأولى، الإجابة للآخر. والسبب في ذلك، أن معنى عمل أدبي أو نص لا يمكن أن يتكون وحيدا، فالمؤلّف لا ينشئ، أبداً، إلّا افتراضات معنى، أو أشكالا، يعود العالم فيملؤها. إن النصوص، هنا، شبيهة بزريدات في حلقة معان عائمة. ومن يمكن له أن يثبت هذه الحلقة، ويهبها مدلولا أكيداً؟”.

ويضيف مجيبا “لربما الزمن هو أن يجمع الباحث نصوصاً قديمة في كتاب جديد، أن يريد سؤال الزمن، وأن يلتمس منه إجابته عن مقطوعات آتية من الماضي، لكن الزمن مضاعف، زمن الكتابة، وزمن الذاكرة. وتدعو هذه الازدواجية، بدورها، معنى تالياً: الزمن هو ذاته شكل. يمكن لي التحدث، اليوم، عن البرشتية أو الرواية الجديدة، وفي عبارات دلالية (وهذا هو كلامي الحالي)، ومحاولة تسويغ دليل، أسير أنا وعصري على هديه، وأن أعطيه اندفاعة مصير معقول”.

كتاب يطرح قواعد النقد الذي يجب أن يتبعها الناقد

ويتابع “هذا الكلام الاستعراضي تلتقطه كلمة كلام آخر، وقد يكون هذا الآخر أنا. ثمة دوران لانهائي للكلمات، وهذا جزء دقيق من الدائرة. كلّ هذا ليقال إن الناقد، إذا فرضت وظيفته أن يتحدث عن كلام الآخرين، إلى حد يريد، بالظاهر، إنهاءه، فهو كالكاتب، لا يملك أن يقول الكلمة الأخيرة. هذا الخرس النهائي الذي يشكل وضعهما المشترك هو الذي يكشف الهوية الحقيقية للنقد؛ فالناقد كاتب”.

ويرى بارت أن زمن الكتابة هو زمن ناقص؛ أن يكتب الإنسان يعني؛ إما أن يسقط أو ينهي، ولكن لا يعني ـ مطلقا ـ أن يعبر. فبين البداية والنهاية تنقص زردة، يمكن أن تعتبر أساسية، وهي زردة العمل الأدبي ذاته. ولا يكتب الإنسان ليجسّم فكره بقدر ما يسعى، عبر ذلك، لاستنفاد مهمة، تحمل، في ذاته، سعادتها الخاصة.

في رأي الناقد ثمة نوع من الدعوة تمتلكها الكتابة، وتسعى، عبرها، إلى “التصفية”. وعلى الرغم من أن العالم يعتبر عمل الكاتب الأدبي شيئاً جامدا، أعطي إلى الأبد، معنى ثابتاً، فالكاتب ذاته لا يمكنه أن يعيش عمله الأدبي كتأسيس، بل هو يعيش مغادرة ضرورية. فحاضر الكتابة وليد الماضي، وماضيها وليد القديم البعيد؛ لذا هو حين يتحرر من الحاضر “عقائدياً” ساعة يرفض الإرث ويرفض أن يكون أمينا يطلب العالم من الكاتب أن يتحمل مسؤولية عمله الأدبي، إذ أن الخلق الاجتماعي يفترض منه أمانة للمضامين بينما لا يعترف (ولا يعرف) إلا بأمانة للأشكال؛ فما يقيم اعتباره ليس ما يكتبه، بل القرار الملحّ في كتابه ما يكتبه.

ويؤكد أنه لا يمكن لأحد أن يكتب دون أن يتخذ موقفا انفعاليا (مهما بلغ تجرد الرسالة الظاهر) مما يحدث في العالم، ومن المآسي، ومناعم الإنسانية، وما تحدثه في ذواتنا النغمات والأحكام والتقبلات والأحلام والرغبات والهواجس، وكل هذا يشكل المادة الوحيدة للعلامات، غير أن هذه القدرة التي تبدو لنا غير قابلة للتعبير؛ لفرط ما هي أولية، ليست هذه إلا قدرة المسمى.

ويقول بارت “أن يصوغ الناقد كتابة جديدة على الكتابة الأولى للعمل الأدبي، أمر يشق الطريق واسعة أمام الإبدالات غير المتوقَّعة، كأنما هي لعبة المرايا اللامتناهية، كون هذا المنفذ متشبها به. وما دام النقد يتقيد بوظيفته التقليدية في الحكم، فلن يعدو كونه امتثاليا، أي ممتثلاً لمصالح القضاة، بيد أن النقد الحق الذي تمارسه المؤسسات واللّغات لا يحكم على الأعمال الأدبية بمقدار ما يعمد إلى تمييزها وفصلها وتشطيرها. وحتى يكون النقد مخرباً، لن يحتاج إلى الحكم، ولكن يكفيه أن يتحدث عن اللغة بدل أن يستخدمها، فما يتهم به النقد الحديث اليوم، ليس – بالتحديد – كونه جديدا بل كونه نقد ملء النقد، أي أنه يعيد توزيع أدوار الكاتب والشارح؛ ما يجعل عمله تعدياً على نظام اللغات، ويتجنب النقاد المحافظون شر هذا النقد بالمحافظة على الحق الذي به يجابهون، والذي يدعون عليه لتنفيذه”.

وفي تحليله لأزمة الشرح يتابع بارت “نعاين تحول الناقد إلى كاتب، عبر حركة تكاملية، ولا ننكر على عملية التحول هذه قصد الناقد الداخلي في التحول إلى كاتب، فما همنا في أن يجد مجده في كونه روائياً، أو شاعراً أو كاتب محاولات أو مراسلا؟ إذ لا يمكن أن تحدد الكاتب عبارات تعيّن دوره أو قيمته، ولكن وعياً للكلام وحده هو الذي يمنحه صفة الكاتب، والكاتب هو من اعتبر الكلام مشكلته، ومن أحس بعمقه، لا من اغتر بوسيلته أو بجماله”.

ويذكر بارت أن هناك كتبا نقدية ظهرت، تتوجه إلى القراء مثل توجه الكتب الأدبية البحتة، بأن تسلك السبل ذاتها، مع أن مؤلفيها ليسوا كتابا بل نقادا. وإذا كان للنقد الحديث بعض حقيقة فيمكن، هنا، إذ ليس بعض هذه الحقيقة كامنا في وحدة مناهجه، ولا في هذا الترف الذي يدعي تأييده، ولكن في توحد العمل النقدي بعيدا عن كل غيبيات العلم أو المؤسسات، فيثبت، من الآن فصاعدا، عملا بملء الكتابة، وصار لزاما أن ينضم الكاتب – من ثَم- إلى الناقد، في الظرف العصيب ذاته، ليواجها معاً الموضوع ذاته: الكلام، بعد أن فصلت بينهما، زمناً، تلك الأسطورة الممجدة للكاتب على حساب الناقد، فاعتبرت الأول خالقاً عظيماً والثاني خادما له مطيعا، أو التي تجعلهما ضروريين، كل في مكانه الأمثل.

النقد القديم، كما يقول، لم يتمكن من أن يصفح عن هذه الانتهاكات الأخيرة، إلا أنه مهما سعى في رد هذا الانتهاك يعجز عن إيقاف عجلة التجاوز، ففي الأفق تبدل آخر، ولم يعد حكرا على النقد وحده أن يبدأ تجاوز الكتابة، هذا التجاوز الذي طبع عصرنا بميسمه، بل الخطاب الفكري بأسره أيضا.

النقد والتشويه

النقد لا يستطيع أن يدعي بأنه يقوم بترجمة العمل الأدبي إلى صيغة أوضح إذ لا صياغة أوضح من العمل الأدبي ذاته

يلفت بارت إلى أن تنوع المعاني لا ينشأ عن رؤية نسبية للتقاليد الإنسانية؛ فهذا التنوع لا يحدد ميل المجتمع إلى الخطأ، بقدر ما يشير إلى استعداد العمل الأدبي للانفتاح، إذ يمسك العمل الأدبي بعدة معان، في الآن ذاته، وذلك عائد إلى بنيته، لا إلى قصور الذين يقرؤونه أو عجزهم، وهذا ما يشكل رمزيته؛ ليس الرمز صورة، فحسب، إنما هو تعدد المعاني ذاته.

إن الرمز، في رأيه، ثابت، ووحدها المعاني يمكن أن تحول وعي المجتمع بهذه الرموز، كما يمكن أن تحدث تحويرا في الحقوق التي أكسبها إياها، وقد أقر العصر الوسيط بالحرية الرمزية، بشكل أو بآخر حتى سعى لتنظيم رموزه، مثال ما نراه في نظرية المعاني الأربعة؛ وفي المقابل، لم يكن المجتمع الكلاسيكي، ليتكيف عامة مع الاتجاه الرمزي هذا، بل تجاهله أو مارس الرقابة عليه، كما هي الحال في مخلفاتها الحالية؛ فغالبا ما كان تاريخ حرية الرموز عنيفا، ولهذا معناه طبعا؛ لا رقابة مجانية على الرموز.

وحول علم الأدب يضيف بارت “إننا نملك تأريخاً للأدب، لا علم أدب، ولم نستطع، بعد، أن نعترف، كلّ الاعتراف، بطبيعة الموضوع الأدبي، وهو موضوع مكتوب. وحالما يقبل النقاد باعتبار العمل الأدبي مكوناً من كتابة (شرط أن يعوا عواقب ذلك)، فإن علماً للأدب يمكن أن ينشأ، ولن تكون غاية هذا العلم أن تفرض على العمل الأدبي معنى، عبره تستبعد كل المعاني الأخرى؛ فهو بذلك يعرّض نفسه للخطر (كما هو الحال اليوم) إضافة إلى ذلك، لن يكون هذا العلم علم المضامين (تلك التي يعتمدها علم التأريخ الأكثر رصانة) بل علم شروط المضمون، أي علم الأشكال؛ فما يهمه هو تنويعات المعاني المقترن بعضها بالبعض الآخر، في الأعمال الأدبية.

ويشدد على أن العلم لن يستطيع، أيضا، أن يؤول الرموز، بل سيكتفي بتسجيل تعددها. لن يكون موضوع هذا العلم معاني العمل الأدبي الملآنة بل – على العكس من ذلك – المعنى الفارغ الذي يحوي كلّ المعاني. وسيكون نموذج هذا العلم ألسنياً، فلما كان مستحيلا أن يضبط الألسني كلّ جمل لغة من اللّغات، رأى أن يقبل بإقامة نموذج وصفي افتراضي، يمكنه، عبره، شرح كيفية اقتران الجمل اللانهائية بلغة ما.

وفي أمر النقد يشير إلى أن النقد ليس هو العلم، بحد ذاته، فهذا يعالج المعاني، بينما ذاك يصوغ بعضا منها، ويحتل النقد مكانا وسيطا بين العلم والقراءة إذ يهب لغة الكلام المحض الذي يقرأ، كما يهب كلاما للغة الأسطورية التي فيها صيغ العمل الأدبي، وإياها يعالج هذا العلم.

إلى ذلك، العلاقة التي تحكم النقد بالعمل الأدبي، هي بمنزلة علاقة المعنى بالشكل، ولا يستطيع النقد أن يدعي “ترجمة” العمل الأدبي إلى صيغة أوضح، إذ لا صياغة أوضح من العمل الأدبي ذاته، فما يمكنه هو أن يقرن معنى من معاني النص، محوّرا إياه، بالشكل الذي هو عليه العمل الأدبي. ولا غرابة في أن يضاعف الناقد المعاني فيُضفي على سطح الكلام الأول، كلاما ثانيا، أي ترابطا منطقيا للعلامات. ونرانا هنا إزاء نوع من التشويه؛ فمن جهة يستحيل أن يكون العمل الأدبي انعكاسا محضا (فليس العمل الأدبي شيئا مرئيا مثل تفاحة أو علبة)، إذ التشويه ذاته ليس إلا تحولا مراقبا ويخضع ذلك كله إلى إكراهات عينية؛ فما يعكسه العمل الأدبي عليه أن يحوله بكامله ولن يمكنه أن يحوّل إلا تبعا لبعض القوانين، كما عليه أن يحول في الاتجاه نفسه؛ تلك هي إكراهات النقد الثلاثة.