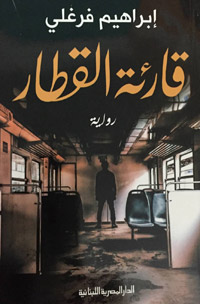

المصري إبراهيم فرغلي يحتمي بالذاكرة في روايته "قارئة القطار"

تُوسّع الرواية العربية الجديدة مدارات تفاعلها وآليات تعاطيها مع اللحظة المعيشية، التي تراها مأزومة ومهزومة وضيّقة، بغية هدم قاموسيتها وخلخلة ثباتها ومحدوديتها، وانتشال المنخرطين في أحداثها المجانية من روتين بلغ حدّ التجمّد ومنظومة حاكمة اغتالت الإرادة المتحمسة والمبادرة الإنسانية الحرة.

تنتمي رواية "قارئة القطار" للكاتب المصري إبراهيم فرغلي الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية قبل أيام، إلى الأعمال المُنعشة للمخيّلة والمشحونة بالانطلاق نحو فضاءات التحرّر.

في عمله الجديد، يواصل فرغلي (54 عاما) التكريس لملامحه الخاصة كواحد من أدباء جيل التسعينات البارزين، حيث يمضي قدما في تأصيل تجربته القائمة على كسر التسلسل الزمني الطبيعي، ودمج الفعلي الملموس والأسطوري الغرائبي، والخلط المثير بين مسارات المشاهد المنطقية المحبوكة وفضاءات الأحلام والأوهام التي لا سقف لها، ورسم شخوص يتنقلون بأريحية بين الحقيقي والفانتازي، ويتأرجحون بسلاسة بين الواقعية والعوالم السحرية العجائبية، وتتفاوت تصرفاتهم وتصوراتهم بين التعقّل والجنون.

قطار تقوده عمياء

في “قارئة القطار”، التي تمتد على 255 صفحة، ينشغل صاحب روايات “كهف الفراشات” و”ابتسامات القديسين” و”جنية في قارورة” و”أبناء الجبلاوي” و”مفتاح الحياة”، بالدلالات المختلفة للارتحال، فالسفر لا يكون فقط بالتنقل من مكان إلى آخر، لكن هناك أيضا الإبحار الداخلي في الذات، واستكشاف الآخرين بالغوص في أعماقهم، إلى جانب الحركة المتوترة عبر خارطة الزمن، واستثمار التاريخ المنطوي لإحداث قفزة في الحياة المعاصرة، سواء باتجاه النهاية المحتومة، أو صوب بداية أخرى مغايرة لما مضى وانقضى.

يكشف العنوان صراحة عن هذه الرغبة في تحويل الرحلة إلى أدبيات تأملية واستبطانية، فيها ما فيها من التعمّق والفلسفة، فالقطار الذي يلهث الراوي من أجل اللحاق به، بطلته امرأة قارئة، ليست عادية بطبيعة الحال، وإن كانت لها سمات الأنثى الجميلة التي تجتذب الرجل، وخصائص المرأة الآدمية (كان لها ابن صغير رحل بعد إصابته بالسرطان).

لكن أبرز مقوّماتها القراءة، بل إنها عمياء لا تبصر أحدا ولا شيئا؛ إلا الحروف التي تنفق عمرها في قراءتها. واستمرار القطار في حركته واندفاعه إلى الأمام مشروط باستمرارها في القراءة، فهي ليست فقط القارئة، لكنها العرّافة الممسكة بكتاب الأحلام، الذي يكاد يحتوي السيرة الذاتية للراوي، ذلك المسافر الحائر الذي فقد ذاكرته وأوراقه الثبوتية لحظة ركوبه القطار، ولم يعد يدري شيئا عن اسمه أو عمله أو محطة وصوله أو سبب ركوبه القطار الذي لا يتوقف أبدا.

يستدعي المؤلف بعض عبارات الشاعر أمل دنقل، من بينها “مصفوفة حقائبي على رفوف الذاكرة/ والسفر الطويل يبدأ دون أن تسير القاطرة”، و”ماذا تفيدُ الكلماتُ البائسة؟/ قلتِ لهم ما قلتِ عن قوافل الغبار/ فاتهموا عينيكِ يا زرقاءُ بالبوار”، لإبراز أن الحمولة الدلالية والمجازية للسفر تتجاوز القطار المتحرّك، ذلك الذي قد يكون النفس البشرية القلقة في عزلتها وانزلاقها إلى الهاوية، أو أنه الحياة القاسية برمتها أو “الزنزانة المتحركة”، التي لا تتوقف إلا عند محطة الموت بعد رحلة اليأس والخوف.

أما “زرقاءُ”، أو الاسم الذي أطلقه الراوي على المرأة القارئة، فهو يحيل إلى زرقاء اليمامة التي استرجعها أمل دنقل في قصيدته، وهي من أيقونات التراث العربي في الاستدلال على قوة البصر، وفي الرواية هي رمز البصيرة التي تضيئها القراءة، وإن كانت لا ترى غير الكلمات من وراء نظارتها السميكة.

من خلال هذه المرأة الاستثنائية، ينجو الراوي من الضياع في عربات القطار المتعددة، الحافلة بالأحداث والمشاهد الغريبة، والأشخاص الذين يظهرون فجأة ويختفون فجأة، والنساء اللاتي يقمن معه علاقات عاطفية وجسدية لا تروي ظمأه الروحي والمعرفي.

وتقوده سيدة القطار تدريجيّا إلى الاحتماء بذاكرته من الوحدة والبرودة والفقدان، ويستدل على ذاته شيئا فشيئا من خلال ما ترويه له من حكايات “كتاب الأحلام” عن شاب جنوبي عاش قديما، كان له دور مع ثوار الثورة العرابية بمصر في أواخر القرن التاسع عشر.

وليس مهمّا إن كان الراوي هو ذلك الشخص فعلا، الذي نزح هاربا من صعيد مصر وعاداته السيئة وميراثه الدموي وأمراضه الوبائية إلى القاهرة أم لا، فالأهمّ من كشف الحقيقة إمكانية صياغة حياة جديدة تعصمه من التلاشي والنسيان.

الهذيانات والأحلام

تحتفي الرواية بجماليات اللغة على طريقتها الخاصة، فهي ليست لغة الإبهار الشكلي والتنميق الصياغي من خلال الصور والتراكيب والبيان والجرس الموسيقي، لكنها لغة التوصيل، والبتر، والإحالات السريعة، والعبارات والفقرات القصيرة، ما يجعلها قادرة دائما على تكثيف الحالة، وتحقيق التشويق والإثارة، والتعبير عن معاناة الراوي وأزمته الوجودية والحياتية.

علاوة على نقل دقات قلبه وأنفاسه المتلاحقة مع كل موقف حادّ يتعرض له منذ إشفاقه من عدم اللحاق بالقطار في البداية، مرورا بلحظات التوجّس والهوس والتشكك في كل شيء، وصولا إلى لقائه الختامي في القطار مع طفلة تدّعي أنها ابنته من السيدة “ذكرى”، التي تشبه المرأة القارئة، والتي أقامت معه علاقة عابرة في القطار. وعند هذا المنعطف، يصير المستقبل غامضا، بقدر غموض الحاضر، وعدم التيقن من حقيقة الماضي.

وإمعانا في الإثارة والتشويق في الكتابة، المكتسبة طابعا بوليسيّا، يحرص المؤلف على طول الخط، على إثبات كل حدث وفعل ونفيه في آن، وقد تسلل التشكك إلى الشخصيات جميعها كذلك، ولم يتيقن أحد هل هي موجودة بالفعل أم أنها من نسيج الأحلام والأوهام؟

وينسحب ذلك على الراوي، الذي سمّى نفسه في الحكاية التاريخية “محمود الوهم”، وينسحب على القطار ذاته أيضا، في الواقع الذي بين يدي الراوي، فهو أحيانا قطار خال ومُظلم يمضي وحيدا في السكون، وهو مزدحم في أحيانٍ أخرى، وفي عرباته مقهى وحفل صاخب وأناس يتسامرون ويتصارعون، ولا يرغبون في إيقافه، ربما ليبقوا إلى الأبد كما هم.

الكتاب اعتمد على ألاعيب السرد المرنة في جو عجائبي يمزج الحلم والهذيان بالواقع للخلاص من قبضته

مثلما افتتحت الرواية بالحديث عن الخرافات والعدم، فإنها انتهت بالحديث التفصيلي ذاته، بوصف الهذيان الجنوني مسلكا نحو التحرر: ففي الحلم، يعيش الوهم حرّا، يتشبه بالحقائق. أما الحلم نفسه، فيمضي في مسارات خفية في مدينة العقل الشاسعة، يتلمّس دروبه بين آلاتها الجبارة، ثم يندثر في قاع الذاكرة. فإن أحيت الذاكرة الحلم، عاش للأبد، وإن ألقته في أوديتها السرية، اندثر في هاوية النسيان.

وفي الحلم، نرى صورا ملوّنة أو شاحبة، تنبثق، بإيعاز من وحش اللاوعي البدائي. هي صورٌ تتشكل وتتجاور، أو تقفز، لتقول جُمَلاً بلا معنى، أو تهذر بالخرافة. ووقتما نصحو، تلعب الذاكرة بالحلم كما تشتهي، فتزيح وتضيف وتترك؛ إما أثرًا منقوشًا في الروح لا يذهب، وإما تُغيّب ما كان حلمًا في متاهة العدم، ليصبح وهمًا لا وجود له.