العالم العربي في حاجة لمثقفين يصارعون لنشر ثقافة التغيير

يوضح لنا مجرد إلقاء نظرة سريعة على الثقافة بين العرب والغرب الهوة الشاسعة بين المثقفين، ففي حين كان المثقف الغربي والأوروبي تحديدا سباقا في النأي بالثقافة عن التخلف وسيطرة النفوذ السياسي والديني والأيديولوجي، لا يزال المثقف العربي عاجزا عن التحرر، ويواجه مطالب بضرورة مواجهة كل القيود ليصبح قادرا على إحداث التغيير في المجتمع.

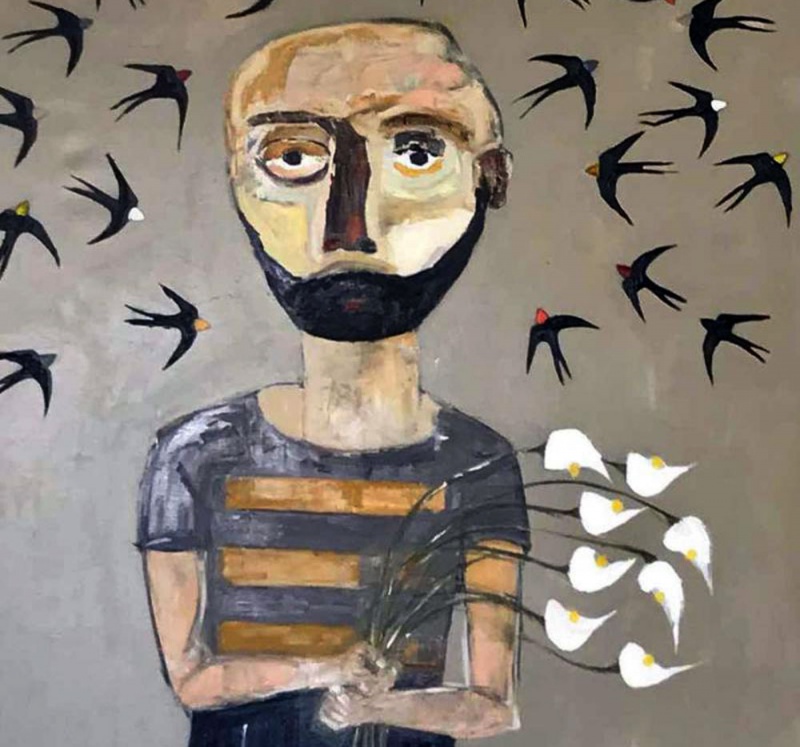

الثقافة بما هي معارف وخبرات تتشكل صلب الحضارة الإنسانية لأن الناس لا يتشابهون حد التطابق، وقد وجدت ثقافات متنوعة ومختلفة باختلاف تاريخ الحضارات، فكان منها الإنتاجات الفكرية والأدبية والفنية، ليظهر النقد كفكر مواكب للإبداع، فتم اكتشاف معيار الفنية والعمق الفكري، فيما يعبر به الإنسان عن وجوده، وما يحفظ به وحدته، ويضمن استمراريته وتوازنه النفسي والروحي.

ومع ظهور الصراعات البشرية، وجدت الثقافة نفسها في خضم المواجهات، بين الحضارات أولا، ثم بين الفئات الاجتماعية للحضارة الواحدة، حيث اختلط السياسي والأيديولوجي بالفني والثقافي العام. وكانت هذه حالة مرت منها كل المجتمعات، لكن بمراحل متفاوتة تاريخيا، لكنها مراحل أفرزت توجهين، واحد حاول البحث عن حيادية معرفية وفنية محايدة، وآخر اعتبر أن للثقافة فعلا في التاريخ، وليست مجرد إبهاج، أو محاولات لنسيان التعاسة العامة أو الخاصة، ولا مجرد مهرب مما تتطلبه السياسة من جرأة وقدرة على بذل الجهد وحتى الحرية دفاعا عن الحق والعدالة المنشودين.

لكن من الملاحظ أن هناك مجتمعات قطعت مراحل جد متقدمة، جوابا عن هذا الإشكال، وأخرى مازالت، تعيد تكرار المشكلة دون جرأة على حسمه، فكيف يحدث ذلك؟ وهل تأخر العالم العربي عن خوض غمار الإجابة عن الأسئلة الحارقة، أم أن تعددها لم يسمح بالحسم فيها؟ وما هي ملابسات هذا التخلف والتأخر في الحسم؟

الحسم الأوروبي

عاشت دول أوروبا مرحلة الانحياز لقضايا المجتمع، إذ انخرط في ذلك المثقفون والعلماء والفنانون، ودفعوا أثمنة باهظة، دفاعا عن الحرية، والفردانية، والحق الشخصي في التدين. فاحتدت المعارك السياسية، ونتجت عنها ثورات، عصفت بالإرث التقليدي لأوروبا في مراحل متتالية ومتباعدة، حسب درجة التطور الاقتصادي وحتى الأيديولوجي للدول المشكلة للقارة الأوروبية.

مفاد ذلك أن فكرة الالتزام نفسها، تبلورت بأوروبا، ودافع عنها الفكر الغربي لحظة مواجهته للتخلف، وسيطرة المطلق، الديني والسياسي والعرقي أيضا. وعندما تحققت غايات التمدن، كان على الثقافة الأوروبية أن تنتقل لفكر مغاير، متميز عن الانحياز الأيديولوجي والسياسي.

من هنا برزت لاحقا الثقافة الثقافية، وهي فكرة، نزع الأيديولوجي عن المعرفة، وعدم استخدامه خصوصا فنيا في المواجهات السياسية، حفظا له وضمانا لاتساعه، وإقبال الكل عليه، استهلاكا واطلاعا، لكن هذه الحيادية ما كانت لتتحقق دون الإنجازات التي وصلت إليها المجتمعات الغربية الأوروبية بالخصوص، حيث حققت العقلانية توازنات مهمة، في العدالة، والحرية والديمقراطية، بحيث تقلصت التعاسات وتراجعت الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، طبعا دون نهاية للمشاكل التي يعانيها الإنساني الأوروبي، لكن حكوماته تملكت القدرة على مواجهة البؤس بدل إخفائه، أو الدعوة للقبول به، بل فرض التسليم به، كحقيقة مطلقة تنضاف للإطلاقات العقدية والأيديولوجية والعرقية وأحيانا حتى الوطنية كما تفهمها النظم الحاكمة في العالم العربي والإسلامي.

وهناك أيضا مصطلح الثقافة الحضارية ومعناه الوصول لفرض ثقافة خاصة باعتبارها عصارة للفكر الإنساني، أي الممثلة له إنسانيا. وبصيغة أخرى، هي العولمة، بما هي القبول بالآخر والذوبان فيه، إنسانيا، أو القبول بدرجة الاختلاف التي يريدها هو. ووفق فلسفته القائمة على تقديس الفردانية، لضرب كل نزعات التضامن التي لازالت تحتاجها الكثير من المجتمعات غير الأوروبية، بحيث تمتد هذه الاختيارات للثقافة نفسها والفنون، التي عليها أن تتمثل القيم الفنية الأوروبية أو تعبر عن اختلافاتها الفلكلورية، كتعبير عن بدائية مبهرة للغرب أو معبرة عن المراحل التاريخية التي عاشها ويريد تذكير العالم بها، كماض له، تخلص منه، وتعيشه مجتمعات أخرى معاصرة له، لكنها متخلفة عنه، وعليها أن تقبل بريادته الثقافية والفنية.

فكرة الالتزام تبلورت بأوروبا، ودافع عنها الفكر الغربي لحظة مواجهته للتخلف، وسيطرة المطلق، الديني والسياسي

ولن يتسنى لها ذلك دون الدفاع عن حيادية الثقافة والفنون في العالم العربي، الذي يحتاج لمثقفين فاعلين، وليس محايدين، بادعاء عدم حاجة الثقافات والفنون لغايات مسبقة، لأن ذلك يمس بفعالية الفن والمعرفة، التي عليها أن تستقل عن السياسة خوفا من السياسيين، دون أن تدرك هذه الجماعات أن الارتباط بالغايات ليس معناه الخضوع للساسة، فالسياسة ليست حكرا عليهم.

ويأتي الثقافي بصفته نقيضا للطبيعي، ومفاده أن كل مصنوع يعتبر ثقافة، وهو ما وصف بالبعد الأنتروبولوجي للثقافة، كتعبير عن معنى بما هو مصنوع، فالإنسان كائن صانع، فاليد هي المجسدة للثقافة مهما كانت بساطة ما تصنع، بل إن الأدوات هي ما مهد لأعقد الآليات.

الإنسان بطبعه لا يقبل الجاهز، بل يجد ذاته في ما صنع وخلق. وهذه النظرة للثقافة سمحت بعودة العالم إلى المنتوجات الشعبية، الغارقة في بساطتها، سواء كانت محكيات خرافية أو فولكلورا راقصا، بشعبيتها موجودة في كل الحضارات، بأشكال متفاوتة في تطورها وحتى فنيتها وجماليتها، مما شجع على الاهتمام بالأدب الشعبي الذي كان شفاهيا وبسيطا، ولكنه معبر عن مشاعر البسطاء، في ارتباطها بالمعاش اليومي ومبررات الصبر.

وصار ذلك خلقا لانسجام الجماعات في ما بينها وتعرفها على هويتها التي تعرضت للتهميش بدوافع متعددة، بل حتى التمسح بالأموات في المواسم وما يتخلله من رقصات وابتهالات ومناجاة، اعتبر ثقافة تستحق الدراسة التاريخية إن أمكن، مثل الزوايا في المغرب والحسينيات التعبدية وغيرها من مظاهر التعبير عن الحزن والحب وحتى الإيمان، تنضاف لذلك بقايا هذه الثقافات حتى في الغرب، مثل إسبانيا من خلال جماعات الغجر الراقصة والرافضة للاستقرار في جغرافيا خاصة، كمدن أو تجمعات سكنية.

الثقافة لغة

الإنسان بطبعه لا يقبل الجاهز، بل يجد ذاته في ما صنع وخلق

أينما وجدت اللغة، فهناك ثقافة. إنها أعمق وعاء للحضور الثقافي، ففيها القيم والمعارف، سواء كانت شفاهية أو كتابية، بها يتعلم الناطقون بها قيمهم وعاداتهم، بل إنها حاملة لأنساق تفكيرهم وانفعالاتهم، وهي المعبر نحو هويتهم، التي لا يمكنهم تملك هويتهم دونها، فهم بها هم ما هم عليه، دون تجاهل تقاطباتهم حتى داخل جماعتهم، فهم يقبلون بالتحولات التي يستوعبونها من خلال لغتهم. عندما تستوعب بطريقتها قيما أخرى جديدة، وتسود من خلالها بعد صراعات ومناكفات اجتماعية وثقافية وأحيانا حتى سياسية، مثلما يقع في التحولات، التي تنتقل بها الحضارات والشعوب من حالة إلى أخرى، أكثر تقدما أو تراجعا.

ويمكن أن نستخلص من كل ما ذكرناه سابقا أن عالمنا العربي في حاجة لمثقفين يصارعون لنشر ما به يعتبرون أنفسهم نخبة، وإلا فإن عالمهم سوف يزداد ضيقا، بنفور الناس منهم، وتقلص القراء، مما يشجع السلطة السياسية على المزيد من التنكر لهم، والتجاهل لمشاريعهم الثقافية، التي لا يمكن عزلها بشكل نهائي عما هو سياسي، وإن أمكن تمييزها عن مجمل الأنشطة الحزبية، وما تمارسه الدولة من اختيارات، زاعمة أنها تصب في خدمة الثقافة.

والثقافة هي ضمان حدوث التغيير، بما هي رفض للجمود وطلب للتجديد، لكنها تعرضت لتشويهات جرفتها عن غايتها، فتداخلت مع الخرافي وحتى الأسطوري كتعبير عن فعل إنساني، ينتمي بالضرورة للثقافة، لينتزع منها كل غاية نقدية وعقلية، بفعل حيادها وتجريدها عن الحاجات العامة والسعادة المشتركة، سواء كانت مادية أو روحية وحضارية.