الشعر الأدائي طوق نجاة لانتشال القصيدة من ركودها

لم يعد الشعر متوقفا على النصوص المكتوبة، بل اتجه إلى الأداء الحركي والمشهدي، في ظل رفض البعض وترحيب آخرين. بينما الشعر مرتبط بالإلقاء والحضور والمشهدية منذ الإغريق، وهو ما دفع أرسطو إلى عنونة مؤلفه الأول في التاريخ حول المسرح بـ”فن الشعر”، لكن النص الشعري الحديث والمعاصر تحرر من ذلك لصالح النص المكتوب.

لا يتوقف تطور الآداب والفنون عند حد، فدائما هناك الجديد في سائر الحقول والمجالات، حيث لا يكفّ الخيال الإبداعي عن تطوير الأنماط التعبيرية السائدة، وابتكار ألوان مستحدثة لم تكن منتشرة من قبل، وذلك كسرا للرتابة، ومواكبة لطبيعة العصر.

من هذا المنطلق، يأتي “الشعر الأدائي” بطقوسه وأبجدياته المختلفة القائمة على الصورة والحركة ليضيف حيوية من نوع خاص إلى القصيدة التي باتت تعاني أزمات فادحة في ثوبها النمطي.

جموح وارتجال

يخطئ من يظن أن للقصيدة وجها واحدا مألوفا، هو ذلك النص المنشور ورقيّا في كتاب أو صحيفة، أو المبثوث رقميّا في فضاء إلكتروني بأقصى تقدير، فهناك متغيرات كثيرة بددت هذه المفاهيم.

وخرجت بالقصيدة من أحاديتها المبنية على مركزية اللغة وجمالياتها البيانية، وذلك بالاتساق مع تصاعد مدّ الفنون التعبيرية والجسدية ومسرح الشارع والميدان والبوب آرت وغيرها من الإبداعات الحرة والجماهيرية التي خرجت من القوالب النخبوية.

ليس من شك في أن الكلمة تبقى بدرجة كبيرة أساسا للبنيان الشعري، لكنّ هناك عناصر أخرى غير هيّنة قد باتت تزاحمها بقوة في أشكال أخرى للقصائد المتمردة على تعاليمها المتوارثة، مثل القصائد الأدائية، والمغنّاة، التي لا ترتضي بوضعية الحروف الثابتة، وأسس “التأليف” التقليدية.

فوز ديلان بجائزة نوبل للآداب برهن على أن القصيدة المغنّاة، شأنها شأن الشعر الأدائي، ليست موضة زائلة

يفتح الشعر الأدائي ذراعيه لاحتضان مفردات شتى تخلخل منظومة القصيدة المكتفية بذاتها، التي صارت محل اتهامات كثيرة بالاجترار والتكلس والجمود والمجانية في استحضار التفاصيل اليومية والأحداث العابرة بميكانيكية وصبغة مذكراتية باردة، ما أفقدها وهجها ودهشتها وبراءتها وقدرتها على المباغتة والإتيان بغير المتوقع.

هذه المفردات، يستدعيها الشعر الأدائي من حقول أخرى صديقة، لشحن القصيدة بالحيوية وبالتفاعلية لحظة “عرضها” أمام الجمهور، فالنص الشعري ليس ما يجري “إلقاؤه” على السامعين في ندوة أو تتم قراءته من جانب المتلقي، إنما هو مزيج من “تحضير أوّلي” لسياق لغوي مبعثر غير نهائي يعمل الشاعر في ضوئه عند العرض.

ويتضمن مجموعة من الحركات والإيماءات واللقطات والإشارات والصيحات والرموز وغيرها من التعبيرات الصوتية المنغّمة والتمثيلية والجسدية التي يقوم بها الشاعر، إلى جانب الإيقاعات والألحان الموسيقية التي قد تضاف إلى هذه التوليفة في بعض الأحوال.

ويكون للارتجال دور كبير في إنجاح الشعر الأدائي، ففي كل مرة يقدم الشاعر نصه فإنه يعرضه بصورة مختلفة، وفق مكان العرض وطبيعة الجمهور ودرجة التفاعل مع الحضور وحالة الشاعر لحظة الاندماج.

وقد يطول الارتجال كل العناصر الشعرية، بما فيها كلمات القصيدة أو ذلك التحضير الأوّلي لقاموسها اللغوي المرن، الذي ليس هو كل شيء في هذا النسق الفريد.

إن المتابع للملتقيات والمهرجانات الشعرية الدولية خلال السنوات القليلة الماضية يجد تناميا واسعا للشعر الأدائي، الذي لم تُفرد له بعد مؤتمرات مستقلة بما يليق به، لكنه صار ينافس الشعر المألوف ويلقى رواجا مطردا في اللغات الأجنبية، لدى الشعراء الأوروبيين والأميركيين والأفارقة، ويتحسس طريقه بخطوات واثقة في اللغة العربية.

من الأمثلة على هذه المحاولات، تجربة الشاعر أندرو مانوكا من زيمبابوي، الذي يعرّف ذاته في المهرجانات الدولية بأنه “شاعر وكوميديان”، ويقدم عروضا شعرية جسدية مونودرامية، تمزج القصيدة بالصيغ الكاريكاتيرية والكوميدية الساخرة.

واعتمد بشكل أساسي على التفاعل المباشر مع الجمهور لتوصيل فكرته، وفي الخلفية إيقاعات أفريقية تصاحب الكلمات والإشارات والصيحات الدالّة، التي تنوب عن اللغة.

وفي العربية، هناك تجربة الشاعر المغربي محمد العمراوي، المقيم في فرنسا، الذي يقدم عروضا شعرية موسيقية، يتقاطع فيها الإلقاء والتمثيل والمسرحة واللقطات السينمائية والفيديو ومونتاج الصوت، وتختلط اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والأناشيد والأغنيات، إلى جانب رفعه “أذان الصلاة” والتكبيرات والأدعية خلال العرض الشعري الشامل المثير.

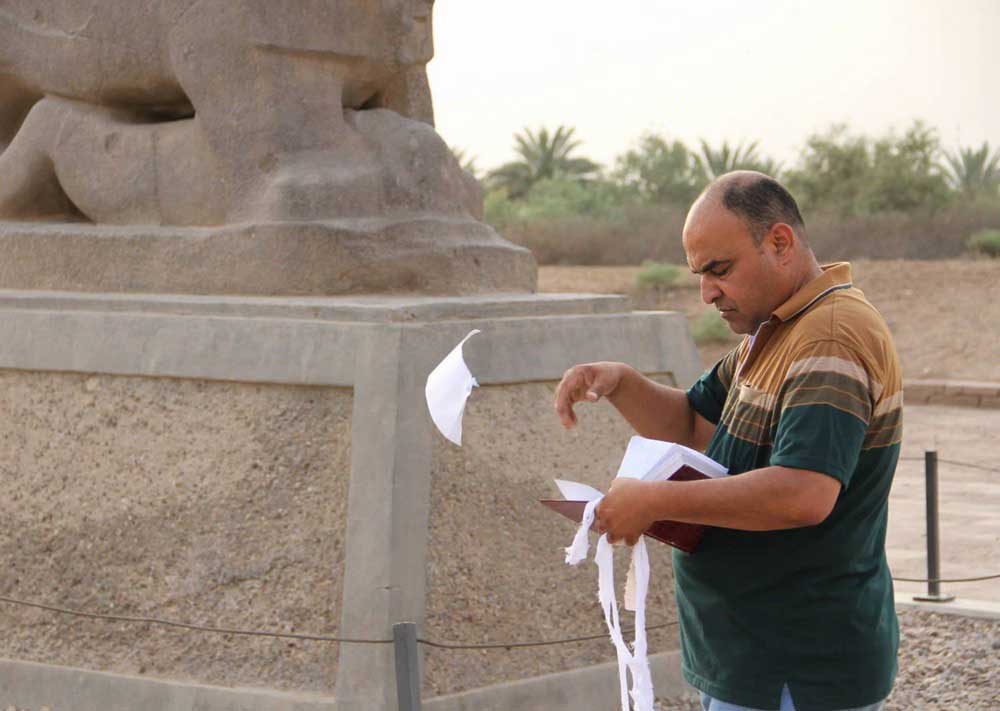

وثمة تجارب أخرى كثيرة متميزة، منها عروض الشاعر مازن المعموري ورفاقه من مؤسسي جماعة “ميليشيا الثقافة” العراقية، التي تقدم القصائد كعروض ممسرحة في مناطق الخطر والألغام والاشتعالات والخراب، بأجساد شبه عارية أحيانا أو مطليّة بالطين، وتعتنق هذه التجربة في الشعر الأدائي فلسفة “الانتقال من عطل اللغة إلى بلاغة الجسد”.

غنائيات شعرية

يعد تقوقع القصيدة الاعتيادية في شرنقتها الانعزالية من أبرز أسباب نشوء أشكال شعرية بديلة، وتحققها، ونجاحها على هذا النحو.

وبالإضافة إلى الشعر الأدائي الحركي، الذي ينتهج تكنيك السينما والمسرح والتشكيل في الاعتناء بالصورة واللقطات القريبة والكادرات السريعة وإبراز ملامح الوجه الدقيقة وبلورة تعبيرات الجسد، هناك القصائد المغنّاة أو الغنائيات الشعرية، التي صارت محسوبة على الشعر والميدان الأدبي “الرصين”، لاسيما بعد فوز الأميركي بوب ديلان بجائزة نوبل في الآداب عام 2016.

جاء فوز ديلان بالجائزة الأدبية الأكبر في العالم ليبرهن أن القصيدة المغنّاة، شأنها شأن الشعر الأدائي، ليست موضة زائلة، بل إن هذا اللون الدارج من الشعر والمستساغ على ألسنة العاديين والبسطاء أدى إلى نقل الإصدارات الشعرية (الأسطوانات وليست الكتب) إلى فضاء “الأكثر مبيعا” شأن الروايات والقصص المسلية والرائجة، وكان من النادر أن يلقى إصدار شعري اهتماما شعبيّا متعاظما.

لم يفز الشاعر الأميركي بالجائزة في الآداب كونه موسيقيّا ومطربا فقط، وإنما لأن “عروضه” تقدّم قدرا من الشعرية والثقافة والقدرة على انتقاء المعاني القريبة وفق رؤية خاصة غير متعالية، وهذا التوجه بالشعر إلى الجمهور هو الدافع الأول لظهور ثيمات القصيدة المغايرة، أدائيّا وغنائيّا، بعدما وصلت القصيدة البصرية والإنشادية إلى حلقات مفرغة.

ومهما لجأ الشعر التقليدي المقروء والمسموع إلى التبسيط والتعاطي مع اليومي والعابر والقريب، يظل نسقا ضيقا يتعامل مع الفرد في المقام الأول وليس مع الجماعات الضخمة.

كما أن اتكاءه على ركيزة مركزية هي الوعاء اللغوي يقلص آفاقه في التجريد وتوسعة دوائر الخطاب، وهذا ما تسعى قصائد الأمكنة المفتوحة، الأدائية والمغنّاة، إلى تجاوزه بعناصرها المستقاة من فنون الصوت والصورة والحركة والهواء الطلق.