"الجديد" في عددها الـ14: الثقافة العزلاء أمام زلزال السنوات الخمس

اشتمل العدد الأخير من مجلة “الجديد” مارس 2016، إلى جانب المقاربات والنصوص الفكرية والشعرية والسردية والقراءات النقدية، على رسوم وتخطيطات لعدد من الفنانين العرب المبدعين مثل فيصل لعيبي، نذير نبعة، يوسف عبدلكي، بهرام حاجو، أسعد فرزات، بطرس المعري، راشد حسو، هبة العقاد، حسين جمعان، حسام بلان، نبيل المالح، نهاد الترك، عبدالله محمد الطيب. محمد عباس، ومحمد عبدالرسول.

العواصف والأسئلة

في افتتاحية العدد كتب رئيس التحرير الشاعر نوري الجراح، بعنوان “حملة الأقلام وحملة التوابيت: هل جددت العواصف أسئلة الثقافة العربية؟”، عما جرى على الأرض العربية، ومازال يجري، ناعتا إياه بأنه مهول في صوره وأخباره، هزّ شجرة الفكر العربي ورجّ الرؤوس بالأسئلة وأصاب الوجدان بجروح غائرة يبدو أن لا شفاء قريبا منها.

وفي هذا السياق وقف الجراح على حال الشعر العربي، مشيرا إلى أن يقينا يتولّد اليوم، في عرف الشعراء الجدد، مفاده أن الطبعة العربية الواحدة للحداثة قد هلكت، وخرج من حطامها شعر حرّ منفتح على عالم شاسع يأبى أن يُؤسر، أو يقنّن استنادا إلى مفاهيم للشعر صدرت عن تجارب سبقت.

يتضمن ملف العدد، وهو مفتوح على كل مساهمة جادة للحوار مع الأفكار التي يطرحها المشاركون فيه، جملة من المقاربات الفكرية والأدبية الآتية: “الجغرافيا العربية وزلزال السنوات الخمس: تحولات ربيعية في الثقافية العربية” بقلم جاد الكريم الجباعي، “خيبة الوعي: الثقافة العربية ورحلة الخلاص”، بقلم إبراهيم سعدي، “الربيع المغدور: الثقافة على مفترق التحولات” بقلم نجيب جورج عوض، “عندما تنتظر الإجابات أسئلتها” بقلم جلال برجس، “تعرية النخب” بقلم باسم فرات، “تحطيم الأبواب: ثقافة النزول إلى الشارع” بقلم حياة الرايس، “ثقافة ما بعد الزلزال” بقلم حبيب حداد، “الجزائر والثقافة ما بعد الربيع العربي” بقلم رمضان نايلي، “مسارات تبادلية: ثقافة الشارع وثقافة السلطة” بقلم وليد علاء الدين، “قصة أكثر من مدينتين” بقلم أحمد سعيد نجم، “أمواج الوعي” بقلم مروان حبش، “شارع المثقف المستقل” بقلم مختار سعد شحاته، “الثقافة العربية في بيئة متحولة” بقلم عاشور فني، “هل تحدث ثورة في الفكر والإبداع” بقلم سلامة كيلة، “جبل الجليد أم أثر الفراشة” بقلم جابر بكر، “ظلال من الشك: الحالة الفكرية في عالم عربي مضطرب” بقلم وائل إبراهيم الدسوقي، “الوعي الشقي” بقلم ربوح البشير، و“المفاجأة” بقلم مفيد نجم.

|

يرى الجباعي في مقاربته أن الحركات الشعبية السلمية التي شهدتها بلدان “الربيع العربي” وغيرها كشفت لا عن وحشية الاستبداد المحدث ودناءته فقط، بل عن كلبية الدول الإمبريالية، التي لا تزال تفكر وتعمل بمقتضى انتصارها في الحرب العالمية الثانية، وتتنافس لا على نهب موارد الشعوب وثرواتها وقوة عملها فحسب، بل على رعاية الاستبداد و”إدارة التوحش” في الفضاء “المتوحش”، الذي جعلته “شرقيا” وعالما ثالثا متخلفا. وتوقع الجباعي أن تنبثق حركات شعبية في غير مكان من العالم، وأن تعيد بلدان الربيع العربي إنتاج ربيعها، ما دامت ظواهر الاستبداد والاحتكار والظلم والافقار والتهميش وهدر الإنسانية قائمة.

ويناقش إبراهيم سعدي المآل المأساوي للربيع العربي، حيث أن أغلب المواطنين العرب، كما يرى، بات يدير ظهره لثورات 2011، آخذا بالاعتبار أن الحراك الشعبي قد انتهى إلى ضده، أي إلى ظهور ثورة مضادة، قلبت الوعي الثوري إلى ضده من خلال السعي الممنهج إلى شيطنة الحراك المطالب بالتغيير، والتشكيك في شرعيته، وتشويه صورته في وعي الناس بجرّه إلى الظهور في نهاية المطاف كمصدر للفتنة والاقتتال والقضاء على الدولة، ومن ثمّ إيجاد وعي جماعي محافظ راضخ، يقوم على اختيار أهون الشرّين، أي الحكم القائم حتى ولو كان فاسدا وقمعيا وفاقدا للشرعية.

أما سلام كيلة فيؤكد أن الثورات التي تفجرت في البلدان العربية كانت عفوية تماما، لكنها كانت بلا “وعي”، حيث ظهر واضحا أن النظم الاستبدادية قد عملت على تدمير ليس الوعي السياسي بل الثقافة عموما.

موت الثقافة

يذهب نجيب جورج عوض في مقاربته إلى أن “الربيع العربي” في أحد مظاهره نشأ نتيجة موت الثقافة في العالم العربي، وجاء كتعبير للجيل الجديد عن بحثه عن “ثقافة”، وتمرده المعلن على الثقافة القروسطية التي مازالت تهيمن على العالم العربي وتخنق حياته منذ ألف ومئة عام، وعن تعطشه للعودة إلى التاريخ وللعيش فيه وفق سيرورة زمكانية جمعية تتجاوز الاجتهاد الفردي والخاص والشخصي إلى المجتمعي والعام والتاريخي، وتسمح لنهر التكوين الثقافي والتثاقفي بالجريان في أخاديد العالم العربي الجافة الجرداء كأرض هباء.

|

ويرى مفيد نجم في مقاربته أن انتفاضات الشارع العربي شكّلت مفاجأة للمثقف العربي، على غرار ما شكّلته للشارع العربي نفسه. لكن هذه المفاجأة تحوّلت عند بعض المثقفين إلى صدمة، عندما وضعتهم أمام اختيارين اثنين، إما الانحياز إلى مطالب الشعب المنتفض في الحرية والكرامة، وإما الدفاع عن أنظمة الاستبداد. كما يرى ربوح البشير أنّ تحليل أثر ما يسمى بالربيع العربي هو في حدّ ذاته معضلة كبيرة، لأنّ كل القراءات ممكنة وواردة.

في سياق مقاربة دور الشريحة المثقفة في الأحداث التي عصفت بمنطقتنا العربية، ينفي باسم فرات أن يكون للمثقف من دور فيها، قائلا إنها صرخة الفقراء والمعدمين والضحايا، الذين كانوا وقودا لحماقات أنظمة زعمت باطلا أنها ثورية، بمعنى أن الشارع العربي سبق المثقف العربي، مما حدا بالأخير إلى أن يلهث خلفه.

إلى جانب الملف تضمن العدد المقالات الفكرية والأدبية الآتية: “عولمة الثقافة وثقافة التصنيع” لإبراهيم الحيدري، “التفكير النهضوي العربي بين الأمل والوهم” لأبو بكر العيادي، “مسألة الترجمة: سؤال الفن ويقين العلم” لحسن بحراوي، “المعارك الأدبية في عصر الفضاء الإلكتروني” لعلي عفيفي.

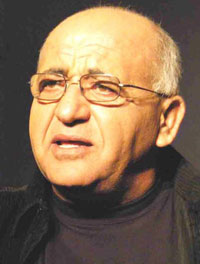

ونقرأ في العدد أيضا حوارين، الأول مع السينمائي السوري الراحل نبيل المالح، وشهادة بقلمه، والثاني مع المفكر الفرنسي لوك فيري أحد الفلاسفة الفرنسيين الجدد. تطرق المالح في الحوار، الذي أجراه معه إبراهيم الجبين في دمشق عام 2009، بعنوان “السيد الدمشقي والحوار الممنوع” إلى أحلامه المستمرة طوال حياته، ومشاريعه السينمائية، وانحيازه إلى الشخصيات السورية المهمشة والثورية والنسائية والأطفال، وكشف عن رؤاه وتفكيره بصوت عال، وجادل وشاكس، وفضح منع عرض العديد من أفلامه داخل سوريا بسبب تقاطعها مع سياسة النظام، واستذكر تجاربه ومعاناته في بعض البلدان الغربية، واضطراره إلى العمل هناك بائع لوحات لينفق على نفسه، ويتمكن من إكمال دراسته. في الحوار نكتشف شخصية الراحل نبيل المالح ليس بوصفه مخرجا سينمائيا بارزا بالمعنى التقني، بل بوصفه رمزا ثقافيا طليعيا.

|

في بــاب “سجــال” يرد المفكــر المصــري مراد وهبــة على الكتّــاب الذيــن اختلفوا مع الأفكار والتصورات التي طــرحها حول العلمــانية والأصولية والتعليم واللغــة العربيـة ومكانـة الفلسفـة وغيــرهـا من القضايا فـي الحـوار المنشور معه في العدد الحادي عشر من “الجديـد”. كمـا ينـاقـش عماد الأحمد الأفكار التـي طرحهـا المفكـر السوري عزيز العظمة في الحوار الذي أجرته معه “الجديد” ضمن ملف “تحرير العقـل” في العدد نفسه، متفقـا مع طـروحـاته الـدقيقـة لبعض الظـواهر، ومختلفـا مع طروحات أخرى لـه، أبرزهـا مـا يتعلـق بالإخوان المسلمين.

كتابات شعرية وسردية

في باب الشعر نشرت “الجديد” في هذا العدد قصائد للشعراء: عبده وازن “قدّاس جنائزي لأنسي الحاج”، “دم معدني” لمنذر مصري، عبد الله صديق “مطر يغسل القصيدة”، سلام سرحان “في المصنع الثقيل”، أسماء عزايزة “ذئب يحرس خرافي”، رنا زيد “رسالة إلى الماء الدافئ”، و”قصائد” لعاشور الطويبي. وفي باب السرد والقص نقرأ لفاروق يوسف “ثلاث ملاحظات في الكتابة”، ولعبدالعزيز الراشدي “خدوجة”، ولعلي لطيفي “الرجل صاحب الهارمونيكا”.

أصوات العدد كتبها تحسين الخطيب “مهابط الكلمات ومعارجها”، والراحل سلمان ناطور “ماذا يكتب الكاتب في لحظة الدم؟”. وفي باب “كتب” عرض باسل العودات كتاب “تطور المجتمع السوري 1830- 2011” لنشوان الأتاسي. كما قدم عمار المأمون قراءة في رواية “الموت عمل شاق” للروائي السوري خالد خليفة، وهي رواية أشبه بمراثون ضد الحياة.

أما في “المختصر” فقد عرض كمال البستاني مجموعة كتب منها “التفكير بكيفية شمولية” لأدغار موران، “اللائكية في المعيش اليومي: دليل استعمال” للفيلسوف ريجيس دوبريه، “محارق الحرية” لأنستازيا كولو سيميو، “صمت ديني: اليسار أمام الجهادية” لجان بيرنبوم، طبعة جديدة من كتاب “الذاكرة الخطرة” للمؤرخ بنجامان ستورا، “الهويات: القنبلة الموقوتة” لجان كلود كوفمان، و“سوسيولوجيا الهجرات” لسيلفي مازيلا.

|

رسالة باريس في هذا العدد خصصها كاتبها أبو بكر العيادي لـموضوع “علم الاجتماع وتهمة ثقافة الأعذار” وقف فيها على الخصام الحاد بين الحكومة والمثقفين في فرنسا على خلفية الاتهامات المباشرة التي وجهتها الحكومة لعلماء الاجتماع بأنهم يختلقون الأعذار للإرهابيين إثر أحداث 2015.

يختم مؤسس المجلة وناشرها الكاتب هيثم الزبيدي العدد بكلمة ذات عنوان طريف “دع الثقافة وشاهد التلفزيون” يتناول فيها ظاهرة الموقف العدائي المتأصل لدى المثقفين، ومنهم الأدباء، من الثقافة السمعية/ البصرية أو الثقافة التلفزيونية تحديدا، رغم أنهم لا ينكرون انتشارها وشعبيتها. ويشير إلى أسباب نفسية وتاريخية وعملية للموقف، فالمثقف العادي يحب القلم والورق، ويستطيع التعامل معهما بسهولة.