التراث ليس مادة متحفية في محل أنتيكات

تتعدد تساؤلات التراث الشعبي وتجلياته على كافة أشكال الإبداع من شعر ورواية وقصة وفن تشكيلي وأغنية ومسرح وسينما، لكنه لا يلقى الاهتمام من قبل الأكاديميات والهيئات الرسمية بل تواجه الكثير من فنياته الاندثار في ظل اتهامات بالجهل والتخلف. “العرب” كان لها هذا الحوار مع الباحث المصري محمد أمين عبدالصمد حول أهم قضايا التراث اليوم.

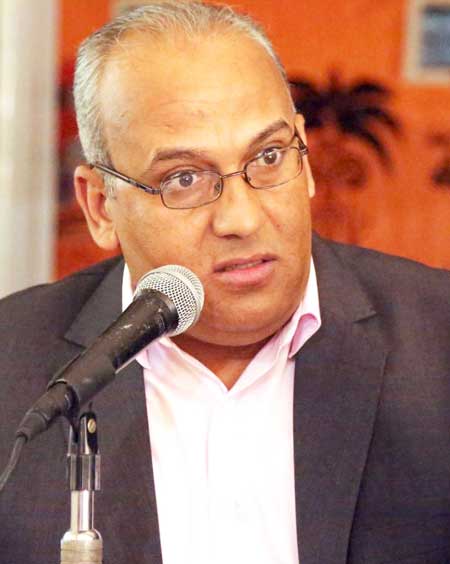

محمد أمين عبدالصمد باحث متخصص في الأنثروبولوجيا الثقافية والفنون الشعبية علاوة على كونه كاتبا مسرحيا وروائيا، وهو يشرف على إدارة التراث الشعبي بالمركز القومي للمسرح المصري، خاصة أنه قدم العشرات من الدراسات القيمة التي رصدت وحللت حضورهما ـ الثقافة والتراث الشعبيين ـ في المجال الاجتماعي والثقافي والإبداعي، كما استلهم الكثير من ذلك التراث في أعماله المسرحية التي عرضت على خشبة العديد من المسارح مصريا وعربيا.

بداية يؤكد عبدالصمد أن التراث الشعبي يشكل رافدا مهما من روافد تشكيل الثقافة، فهو ليس مادة متحفية يتم التعامل كفرجة في بازار، أو مجسم في محل أنتيكات، لذلك فإن الكثيرين لا ينتبهون إلى أن التراث “شعبياً أو تاريخيا.. إلخ” هو من محددات سلوك الفرد والجماعة، ولا يمكن فهم منظومة قيم المجتمع سواء الفردية أو المجتمعية إلا بفهم التراث، خاصة أن عمليات الغرس الثقافي التي يخضع لها الإنسان في طفولته تجد مادتها في التراث الثقافي.

كما يرى الباحث أن المنتج التراثي يمثل أداة اتصال جماهيري، خاصة أن مبدع هذا التراث الفني هو في الأساس فرد ابن مجتمعه، وتلك العملية شكلت طبعه ووجدانه، دون مصادرة دور المبدع أو ابن الجماعة الشعبية في إعادة إنتاج العنصر الثقافي، لتتناسب مع المستحدث من السياقات الثقافية/ الاجتماعية، وهو إنتاج يحاول به الفرد التنفيس عن نفسه، وكذلك المسكوت عنه، كما تعتبر الأعمال الأدبية وثيقة لمرحلة تاريخية محددة، تؤرخ لها اجتماعيا وسياسيا.

التعامل مع التراث

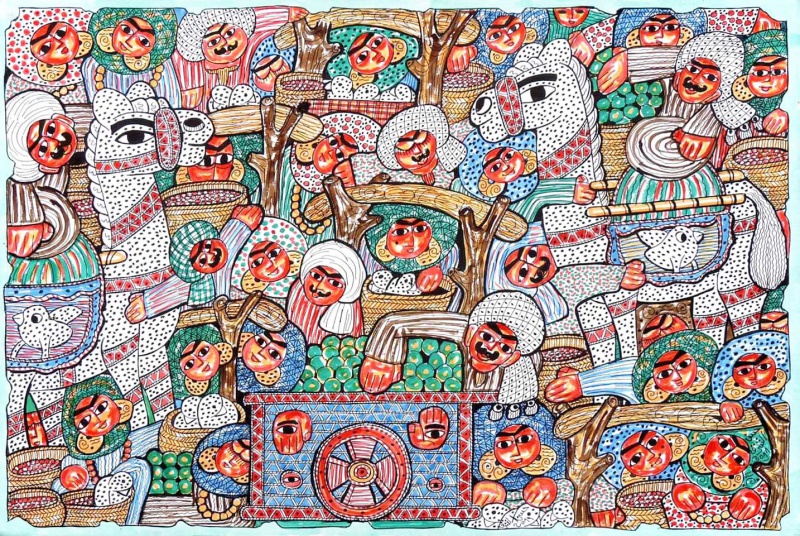

يقول عبدالصمد “هناك استلهامات كثيرة وتوظيف المأثور الشعبي في الإبداعات خاصة في مجالات الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية، بقدر ما، لكن السينما بشكل أقل لمحاكاتها للسينما الأميركية كثيمات وموضوعات وتكنيكات. ولكن الحقيقة أن السياق التاريخي هو الذي يعطي القيمة والاهتمام للإبداعات التي تعتمد على الثقافة الشعبية، ففي فترات تحقق الدولة الوطنية وبروز أهدافها ودعم حضورها يكون الاهتمام بثقافة الوطن والإبداعات المرتبطة به والمعبرة عنه”.

ويضيف في ما يخص الاهتمام من المؤسسات الرسمية بالتراث إن “الأمر يفتقد التنسيق بين المؤسسات المتعددة التي تعمل في مجال الثقافة الشعبية وفنونها، كما أن تلك المؤسسات لا يملك أغلبها خطة عمل على المدى المتوسط والبعيد، لذا تأتي أعمالها في إطار الصدفة أو الاقتراح الفردي. والأمر الذي يحتاج مراجعة أيضاً هو افتقاد تلك المؤسسات لكوادر حقيقة مؤهلة للتعامل مع الثقافة الشعبية جمعا وتصنيفا ودراسة، وطرحاً لأفكارها ومناقشتها. رغم العدد الكبير جداً من خريجي المؤسسات التعليمية التي تحمل على لافتتها توصيف ‘الشعبية'”.

ويلفت إلى أن التعامل مع المأثور الشعبي يخضع لعدة مستويات، فإذا كان التراث التاريخي والفقهي والعقائدي يخضع لمراجعة تتراوح بين فترة وأخرى، حسب تقبل المجتمع وانفتاحه وقابليته لمراجعة أفكاره واختباره، فالتراث الشعبي بجميع أقسامه يخضع لمراجعة وإعادة قراءة، ومثله مثل مجمل الأفكار الموروثة، فالتعامل مع التراث مجادلة وإبداعاً يخضع لشروط تاريخية وسياقية. وفي مجال الفنون والإبداع يأتي الاستلهام، وهو كمصطلح حالة من وجود إبداعات الثقافة مُتناصَة أو مُوظَفة أو مُقتبَسة. في عمل فني مثل “النص أو العرض المسرحي، أو العمل التشكيلي، أو الاستلهام الموسيقي..” يعبر عن وجدان وفكر وفلسفة مبدع فرد- حتى ولو كان منتمياً إلى منظومة الثقافة الشعبية ـ متوجهاً به إلى جمهور متلقٍ خارج السياق الشعبي ـ في المسرح أو التلفزيون أو السينما- حتى وإن كان بين هذا الجمهور أناس ينتمون لهذه الثقافة الشعبية.

ويشير عبدالصمد إلى أن الاستلهام – وإن تعددت أشكاله – يُخرج العنصر التراثي من نسقه الشعبي إلى نسق العرض الجماهيري والذي تُفرض فيه وعليه رؤية صانعيه، إلا أن هذا النسق الجديد لا يطرق سوى بابين، الأول: باب الإحياء وهو إعادة خواص مفقودة لفن فقد وجوده على الساحة الفنية المعاصرة إلا أن ملامحه التراثية باقية واضحة في الذاكرة الفنية. وباستعادة خواصه يستعيد وظيفته وجمالياته وبالتالي وجوده. فالإحياء هدف في حد ذاته ولا يعيب هذا الإحياء تحديث أدواته ووسائله عن طريق الاستفادة من المنجزات الحضارية والتكنولوجية بشرط الحفاظ على عناصره الممثلة له وليس فقط عناصره الرئيسية.

أما الباب الثاني فهو باب التوظيف ويعني إيجاد دور جديد لعنصر فني يتسق ويتوافق لضرورة ما في عمل فني متكامل سواء كان هذا الدور نفعيا أو جماليا. والعنصر الفني هنا هو ما اختير من مادة التراث، والضرورة هي الضرورة الدرامية. أما العمل الفني المتكامل فهو العرض المسرحي. حيث تتحول المادة التراثية إلى أداة فنية توظف لتؤدي دوراً دلالياً غير مقصود به ذات المادة، وإنما استكمال العمل الفني ولو كانت المادة التراثية هي قوامه.

ويقول الباحث إن “توظيف التراث يتم بأشكال عدة منها تفجيره للوصول إلى جوهر ما لم يكن واضحاً في السياق الشعبي، والتلامس معه لتحقيق أصالة العمل الفني. ويلجأ أكثر المبدعين إلى التوظيف تاركين باب الإحياء. والاستلهام كقيمة تأصيلية دفعت المبدعين إلى الأخذ من التراث الشعبي لتحقيق الحلم في تأسيس فنون مصرية لها ملامح هذا المجتمع وتعبر عنه. لذلك التعامل مع التراث الشعبي مثله مثل الروافد الأخرى، ينشط التعامل معه ويتراجع حسب رؤية المجتمع وتقديره لذاته”.

ثقافة مقاومة

يشير عبدالصمد إلى أن الموال القصصي يعد مستودعا لآمال الجماعة الشعبية وتنفيسا عن آلامها، واستشرافا لطموحاتها ككيان جمعي تشغله البطولة بشكلها الفردي، الذي تدعمه ثقافة تُعلي من قيمة البطولة الفردية وتقدسها، وقد تعاظم دور الموال القصصي حتى أنه استقطب جمهورا كثيرا من نوع قصصي آخر وهو جمهور السير الشعبية، كما استقطب عدداً كبيراً من المغنين الشعبيين.

ويتابع أن السينمائيين نظروا بعين الاعتبار إلى المأثورات القصصية الشعبية، فأُنتجوا في بداياتهم أفلاما عن عنترة وأبي نواس وجحا، وفيما بعد كان الموال القصصي، صاحب نصيب من الاستلهام بدأه هنري بركات في فيلمه “حسن ونعيمة” المأخوذ عن موال بنفس الاسم، وتبعه حسام الدين مصطفى بفيلم “أدهم”، ثم “بهية” لرمسيس نجيب، ثم “شفيقة ومتولي” لعلي بدرخان، ثم “المغنواتي” لسيد عيسى عن موال “حسن ونعيمة”.

ويؤكد الباحث تباين تناول السينمائيين للموال فمنهم من قدمه بشكل بسيط مع تغيير النهاية لتتوافق مع رغبة الجمهور ومع ما هو مستقر من نهايات لأفلام هذه الفترة مثل “حسن ونعيمة” وهناك من حمّله مضمونا سياسيا هو خطاب هذه الفترة مثل “أدهم” و”بهية” وهناك استلهام لإعطاء فكرة الرفض والمقاومة مثل “شفيقة ومتولي”، لكسر ما هو مستقر من جمود وركود مثل “المغنواتي”. ويحكم الفيلم المُعد عن نص شعبي تقنيات السينما مما يخلق مجالا تعبيريا مختلفا عن المجال الذي يخلقه راوي القص أي وسيط مختلف، ولكل وسيط سماته وخصائصه وتقنياته.

ويشدد عبدالصمد على أن الثقافة الرسمية هي نتاج السلطة التي تحكم وتسيطر على المجتمع، ومن يرتبط بها عضوياً أو وظيفياً لذلك مثلت الثقافة الرسمية ترسيخا لوضع قائم ومسوغ له، وكانت في مقابلها الثقافة الشعبية التي مثلت أبناء الطبقات الشعبية فكانت ثقافة مقاومة، ومدعوة لتغيير أوضاع قائمة مجحفة لهم، واحتوت الثقافة الشعبية وفنونها عناصر تحاول خلخلة الأوضاع القائمة الجامدة المدعومة من المستفيدين منها.

أما السلطة الفقهية فهي تمثل في رأيه جزءا من السلطة الرسمية لذلك تقوم بدورها في ترسيخ خطاب الثقافة الرسمية وتدافع عنه من مدخل فقهي يعطي لخطابها وأقوالها مسحة من القداسة لاستعانتها في طرحها بالمقدس من خلال تفسيراتها الداعمة لأوضاعها الطبقية والفكرية، لذا لا نتعجب من إلصاق الاتهامات العقائدية ببعض عناصر الثقافة الشعبية ـ اتهامات قد تصل إلى حد التكفير- ما دامت ضد الراسخ والمحقق لمصلحة السلطة الرسمية ومن يرتبط بها ومنهم أصحاب الأصوات الفقهية الرسمية.

ويوضح الباحث أن السينما المصرية تعد في بداياتها ابنة سينما الغرب ـ مثل المسرح المصري في بداياته- فكانت الثيمات المسرحية والسينمائية مستعارة من المسرح والسينما الغربيين، ولم تظهرالأفلام المعبرة عن الهوية المصرية إلا على فترات، تزداد في فترات التوجيه الرسمي أو السياقات المشجعة لهذا، ولكن ما تلبث السينما أن تعود إلى سيرتها الأولى، وأتذكر هنا دراسة مهمة للناقد والمؤرخ السينمائي محمود قاسم رصد فيها الأفلام المصرية المقتبسة من أفلام أوروبية وأميركية وكانت الأعداد بالنسبة إلى الإنتاج كبيرة جداً، وتتزايد في فترات التعامل مع السينما على أنها تسلية ليس إلا، وليس بوصفها أداة معرفية وتثقيفية وجدلية، بجانب المتعة الفنية بالطبع.

ويكشف عبدالصمد أن الاهتمام بالمأثورات الشعبية في المسرح أكثر حظا من السينما، حيث تعددت النصوص المسرحية المستلهمة من القصص الشعبية العربية والمصرية، واشتهرت أسماء رائدة مثل توفيق الحكيم وألفريد فرج وغيرهما. وتتالت أسماء الرواد الذين تعاملوا مع المأثور الشعبي تأليفا، وتجاوز بعضهم هذا بالبحث عن شكل تراثي للمسرح المصري، كيوسف إدريس والحكيم، والشافعي وغيرهم. وتوالت التجارب في مسرح الأقاليم بإصرار للبحث عن شكل مصري للمسرح.

وفي ما يخص كتاباته للمسرح يقول عبدالصمد “من المؤكد أنني استلهمت كتاباتي المسرحية من المأثور الشعبي لكن برؤية نقدية، موظفاً الشكل المسرحي الذي يسمح لي بكشف اللعبة المسرحية والتحاور مع الجمهور ودفعه للمشاركة: الواقعية والوجدانية. كما أنني تعاملت مع الثيمات الفولكلورية في كتاباتي المسرحية من مدخل يناقشها من الداخل أو يطرح الخطاب المضمر فيها، مثل مسرحية ‘الزناتي’، كما قمت بتفجيرالموروث من داخله ووضعه على محك المناقشة لخطابه، فكانت مسرحيتي ‘سيف على وتر الربابة’. وهكذا لأنني أرى أن التعامل مع المأثور الشعبي فرصة لإقامة حالة نقاشية مع المتلقي تجعله جزءاً من العمل. كما أنه فرصة لمناقشة ما يعتقد أنه ثوابته”.

ويرى عبدالصمد أن أي منحى سلفي يبحث عن صورة ماضوية يضع لها مسوغات القبول، مدعياً استمراريته خالطاً بين العقيدة الدينية والمنتج الفقهي البشري المرتبط بها أو ما يجوز توصيفه الدين والفكر الديني، هذا التيار سيعادي المأثورات الشعبية وفنونها لأنها حية آنية ضد الماضوية، تمتلك ما تطرحه، أو ترفض به طرحاً سلفياً وقد يكون مدعوماً من السلطة أو جناح منها.