علاّل بورقيّة: علينا اللحاق بالعالم حتى لا يبتعد عنا أكثر

يبدأ الكاتب المغربي علّال بورقيّة حديثه لـ”العرب” التي زارته ببيته في بروكسل عن تعلقّه بمسقط رأسه، عن “طنجة” المفقودة لديه كمكان، الحاضرة في مخيّلته دائما في صور ارتبطت بالطفولة الأولى، تلك الطفولة التي لم تبترها الإقامة الطويلة في بلجيكا، بل كانت المحدّد الذي يربطه بالأصل دائما، فما كان ليكون اليوم لولا الأمس.

العلاقة الإشكالية

علاقة علّال بورقيّة المركّبة بين الوطن والمغترب أحالنا للحديث مباشرة عن الحرائق التي يشهدها الشرق، ليقول إنّ كل الخرائب التي يشهدها العالم العربي تجعل الثقافة خارج دائرة الاهتمامات الأولى، حيث لم تتجاوز الدولة مرحلتها كراعية للثقافة، وهذا الوضع سيزيد من توسيع الفجوة بين إكراهات السلطة وضرورة الثقافة، ويضرب مثالا في الحديث عن عصر الكتابة؛ فما يلاحظه أنّها تحقق -يا للمفارقة- تراكما غير مسبوق، ورغم أنّ هذا التراكم لا يحمّسه كي يهتف مع الآخرين مثلا: هذا عصر الرواية، لأنّ كل ما تصدره دور النشر العربية لا يعادل سوى نصف ما يصدره بلد كأسبانيا أو فرنسا في افتتاح موسم أدبي واحد، من هنا يرى علّال أنّ قارئا متسلحا بلغة أجنبية تمكنه من الإطلالة على الآداب العالمية، سيكتشف أنّ الكتّاب العرب يكتبون آدابا خارج العالم.

وهذا واحد من التجليات الكثيرة للتأخّر الثقافي، فالعربية -والحديث لضيفنا- لم تعرف كاتبا كبيرا مثل إيتالو سفيفو إلا مؤخرا، ورواية “وعي زينون” التي تعدّ إحدى كلاسيكيات الآداب الأوروبية، لم تترجم إلا بجهد خاص من مترجم سوري مولع بالأدب الإيطالي اسمه معاوية عبدالمجيد. وبجهده أيضا تعرّف القارئ العربي على روائي طلائعي اسمه إري دي لوكا عبر روايته “اليوم ما قبل السعادة”، بهذه الأمثلة التي يسوقها بورقيّة يبرّر قناعته بأنّ الكاتب ينزع على نحو عام للقراءة باللغة التي يكتب بها. وهذه قاعدة عامة تجعل من الترجمة ركيزة أساسية لتحديث لغة الكتابة أولا، ولتثوير إمكاناتها ثانيا، وأمام هذه الحالة يرفع ضيفنا صوته مطالبا باللحاق بالعالم حتّى لا يبتعد عنّا أكثر.

قواعد الفن الروائي كما تم تحديدها منذ فلوبير وبروست لا تختلف كثيرا عن السائد اليوم، حتى وإن راجعتها الرواية الجديدة

المبدع والسياسة

حديثه عن واقع الكاتب العربي دفعني لسؤاله عن سقوط المبدع في فخّ الأيديولوجية، ليقول إنّ التحزب فعل انخراط مباشر مشروط تنظيميا، فيما السياسة ممارسة لا تمرّ بالضرورة عبر التحزب، الفعل الأول “التحزّب” يضيّق من مساحة استقلالية المثقف ويحدّها ويقوّضها، بحسب علّال، الذي يرى أنّ الأوضاع التي آلت إليها بعض بلدان العالم العربي بلغ فيها الاصطفاف السياسي أشكالا جذرية، كشفت عن غياب فجائعي لثقافة الاختلاف في مجتمعاتنا، فالوضع العربي منذ أربع سنوات -بحسب ضيفنا – شبيه بحال روسيا القيصرية في أواخر القرن التاسع عشر، هناك قوى جيل جديد مشبّعة بروح ثورية تريد إسقاط النظام القديم، يتخيّل خلال حديثه أجواء رواية الآباء والأبناء لتورغنيف، فالتماثلات بين الوضعين “العربي والروسي” مثيرة وباعثة على السخرية من هذا التاريخ الماكر الذي يعيد نفسه.

يتابع بورقيّة أنّ مآلات تمرّد الجماهير العربية كانت كارثية وباهظة الكلفة، ما أنتج مثقفين متلبّسين بقناع فاسيليف بازوروف (شخصية في رواية الآباء والأبناء)، فحمل الكثير من المتصدّرين للمشهد الثقافي وغيرهم كثيرا من خصال بازوروف في العدمية والتسويغ، وهنا يوضّح علال بورقيّة أنّه على المثقف ألا يقف متفرجا على الخراب والتقتيل وتسخيف الحياة، “في الوضع العربي بالذات لا وقت للإنكار، ولا معنى لإغماض العين”، حيث سيستيقظ الجميع يوما على كل الفظاعات وهي تطوّق وعينا، ولن يملك أحد منّا بعد عشر سنوات أو أقلّ ترف القول أننا لم نكن نعرف ما يجري، كما قالها مثقفون شيوعيون سابقون حول جرائم الستالينية.

موروث الشرق

|

حياته الطويلة في بلجيكا واطّلاعه على معظم الآداب التي يتم تقديمها في الساحة الثقافية الأوروبية دفعاني إلى سؤاله عن تأثّر الرواية العربية المعاصرة بالمدارس الأخرى، ليقول إنّ بداية الرواية الغربية كانت اعتمادا على شفاهيات عربية مرويّة مكتوبة، وهنا يذكر اعتراف غونتر غراس أن الرواية الغربية قامت على أساس المرويات العربية وعلى رواية سرفانتيس “دون كيشوت” التي هي في الأصل عربية، فالبداية كما يؤكّد ضيفنا كانت من هذه النقطة على الأقل في بدايات الرواية الغربية، لكنّها (الرواية) بكل تنويعاتها وتعقيداتها غدت أشبه بإرث جماعي لا يقبل التشطير، فأيّ قارئ اليوم مهما كانت جغرافيته التي ينتمي إليها، يسافر في كل أنواع الرواية بتلقائية المشّاء الذي يعرف أنه يخطو في حدود مملكته، وهنا تتجسّد كما يرى علّال عبقرية الرواية التي تتلخص في تقريب محكيات العالم في بوتقة واحدة.

عن ممازجة موروث الشرق والحداثة الأوروبية في أعماله الأدبية، يعترف علّال أنّه يتحسّس حصة الشرق في نفسه، فلا يجدها إلا في اللغة التي يكتب بها، وفي شحنة تعاطفه مع مآسي “ما يسمّى وهما” العالم العربي، وفي بعض الصور القديمة، باستثناء هذا لا شيء آخر، فضيفنا يتّبع وصيّة فولكنر حين قال: كن نشّافا، فهو يمتصّ كل ما يقرأ، الجيّد والرديء، ولا يخفى أن تتسلّل أشباح الآخرين إلى كتاباته، فقواعد الفن الروائي كما تمّ تحديدها منذ فلوبير وبروست لا تختلف كثيرا عن السائد اليوم، حتى وإن راجعتها الرواية الجديدة في فرنسا ومجهرية كونديرا وروائيي التجريب، بحسب ضيفنا الذي يعلن عشقه البناء الذي يمليه منطق الرواية نفسه دون قصدية مقحمة من المؤلف، فأهمية اختيار موضوع الرواية يحدد بشكل كبير معماريتها وشخوصها ولعبة الضمائر وتوظيف التقنيات.

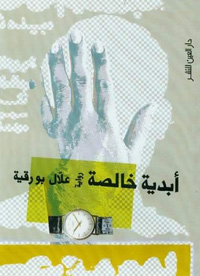

” أبدية خالصة” هي رواية علّال بورقيّة الصادرة عام 2009 والتي تعتبر الأولى عربيا التي تدور أحداثها في العاصمة البلجيكيّة، حيث تحطّ وسط ميكروكوزم يدعى المجتمع المغربي الصغير في بروكسيل، لا تناقش المكان بصفته منفى، بل حالة تتعدّى الاغتراب لتكون صفة بطلها “سمير الحفتاوي”.

لأوّل مرّة يتحدّث علّال بورقيّة عن روايته القادمة “عدم بلجيكي”، والتي تسرد سفر ممثل بلجيكي ذي أصل مغربي إلى مدن الشمال البلجيكية، وعقب نوبة اكتئاب حادّ يوصي المعالج النفسي “سليم فاكر” بالقيام بهذا السفر الذي أجّله طويلا، لتدور أحداث الرواية في فصول سبعة، هي عبارة عن محكيات مدن يتطوّح فيها الممثل المكتئب بحثا عن شيء ما، فهي رواية كما يقول ضيفنا تدور بين وطنين، أحدهما يعيش داخل البطل وآخر خارجه في صورة رجل معطوب.