"البنية اللغوية في شعر حسن عامر" تحليل عميق لخفايا القصائد

مادة الشعر هي اللغة، منها يتشكل ومعها يخوض علاقة جدلية متحركة، من تلك الحركية يستمد الشعر كيانه، ولذا فإن دراسة أي شاعر في أي عصر تتطلب أساسا وقبل كل شيء البحث في اللغة التي يكتب بها وطريقة إجرائه لها. وهذا ما دفع الناقد العراقي محمود صباح نوري للبحث في قصائد الشاعر المصري حسن عامر من جانب اللغة أساسا.

حسن عامر شاعر مصري بدأ مسيرته الشعرية في سن مُبكرة، وانخرط في الحركة الثقافية بالجامعة حيث درس بكلية الآداب، وما أن تخرّج من الجامعة حتى بدأ اسمه يتردد في المشهد الشعري بقوة.

أصدر عامر عددا من الدواوين الشعرية، وشارك في الكثير من الفعاليات والمسابقات الشعرية المحلية والعربية، ونال جوائز رفيعة، حيث حصل جائزة الدولة التشجيعية في شعر الفصحى، وفاز بجائزة كتارا لشاعر الرسول، واحتل المركز الثالث في مسابقة أمير الشعراء دورة 2017. وتوّج بغير ذلك من الجوائز وحاز على تكريمات عديدة محليا وعربيا ودوليا.

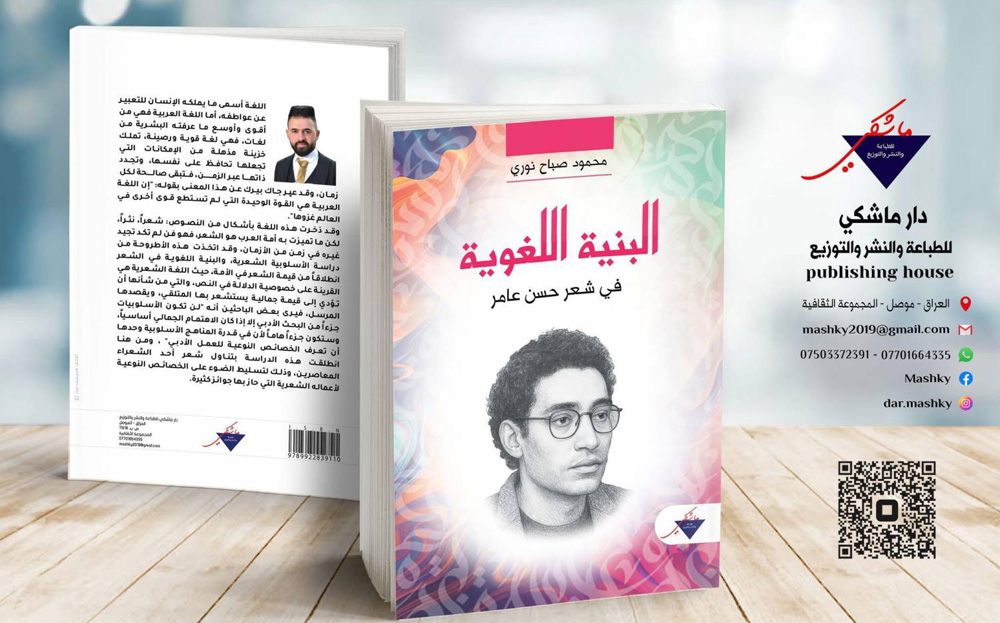

“كالذي جرب الطريق”، و”قيلولة الراعي”، ديوانان شعريان لحسن عامر، اختارهما الباحث والناقد محمود صباح نوري، ليكونا موضوع دراسته التي حملت عنوان “البنية اللغوية في شعر حسن عامر”، وهي الدراسة التي صدرت في كتاب عن دار ماشكي للطباعة والنشر والتوزيع بالعراق.

لغة قويّة

يقول محمود صباح نوري، في مقدمة دراسته “إن اللغة هي أسمى ما يملكه الإنسان للتعبير عن عواطفه، وأن اللغة العربية من أقوى وأوسع ما عرفته البشرية من لغات، فهي لغة قوية ورصينة تمتلك خزينة مذهلة من الإمكانات التي تجعلها تحافظ على نفسها، وتجدد ذاتها عبر الزمن، فتبقى صالحة لكل زمان.”

وأشار إلى أن عالم الاجتماع والمستشرق الفرنسي جاك بيرك عبّر عن هذا المعنى بقوله “إن اللغة العربية هي القوى الوحيدة التي لم تستطع قوى أخرى في العالم غزوها.”

وبيّن نوري كيف ذخرت هذه اللغة بأشكال من النصوص شعرا، ونثرا، لكن – وبحسب قوله – فإن ما تميّزت به أمة العرب هو الشعر، ذلك الفن الذي لم تكد تُجيد غيره في زمن من الأزمان.

وقد اتخذت هذه الأطروحة من دراسة الأسلوبية الشعرية، والبنية اللغوية في الشعر انطلاقا من قيمة الشعر في الأمة، إذ اللغة الشعرية هي القرينة على خصوصية الدلالة في النص، والتي من شأنها أن تؤدي إلى قيمة جمالية يستشعر بها المتلقي، ويقصدها المرسل.

الدراسة تقارن بين ظواهر أسلوبية لدى الشاعر المصري المعاصر وامتداداتها في شعره، وعند غيره من معاصريه وسابقيه

ويرى بعض الباحثين أنه “لن تكون الأسلوبيات جزءا من البحث الأدبي إلا إذا كان الاهتمام الجمالي أساسيا، وستكون جزءا هاما لأن المناهج الأسلوبية وحدها قادرة على أن تُعرّف الخصائص النوعية للعمل الأدبي.” ومن هنا انطلقت هذه الدراسة بتناول شعر أحد الشعراء المعاصرين – حسن عامر – وذلك لتسليط الضوء على الخصائص النوعية لأعماله الشعرية التي حاز بها جوائز كثيرة.

وتكتسب دراسة “البنية اللغوية في شعر حسن عامر”، لمحمود صباح نوري، أهميتها من كونها تقارن بين ظواهر أسلوبية لدى الشاعر المصري المعاصر وامتداداتها في شعره، وعند غيره من معاصريه وسابقيه، وهو منهج طبّقه نقاد حلقة براغ البنيوية حيث درسوا علاقة الكتابة بغيرها من مؤلفات الكاتب ذاته ومؤلفات غيره المعاصرة أو السابقة أو اللاحقة، وعلى ذلك فقد كانت عنايتهم بخصوصية اللغة الشعرية باعتبارها مختلفة عن اللغة العادية. كما أكدوا أن سماتها ليست ثابتة فيها، بل إنها مرتبطة بوظائفها التي تجذب الانتباه إلى تركيبها الذاتي.

وقد رأى نقاد حلقة براغ أن العمل الفني نوع خاص جدا من البنية، أو على أساس أنه نسق من العلاقات، فأدخلوا الأدب من حيث كونه لغة إلى حظيرة السيمولوجيا، وترتب عن ذلك وضع رؤية أساسية لفكرة تعدد الدلالات الناتجة عن تعدد القراءات واختلاف مستويات القراء.

وتشير الدراسة إلى أن يان موكاروفسكي ذهب إلى أن كل قارئ يظهر قصدا مختلفا لنفس العمل، ومن خلال هذا التناول السيمولوجي يتمتع كل من الفنان ومن يستقبل فنه بعلاقة فعالة متكاملة، فلا يتقيد المتلقي بمقاصد المؤلف لأنه لم يعد متلقيا سلبيا في العمل الفني.

وعبر رومان ياكبسون عن العلاقة بين اللغويات والخصوصيات الأدبية بقوله “بما أن اللغويات هي العلم الشامل للبنية اللغوية فإن التكتيكات البيوطيقية تعتبر جزءا لا يتجزأ من اللغويات.”

ومن هنا، فإن هذه الدراسة “البنية اللغوية في شعر حسن عامر”، تهتم بالدلالة المترتبة عن بنية اللغة، وتهتم بالكشف عن فكر حسن عامر وروحه الكامنة في لغته الخاصة.

وتؤكد الدراسة على العلاقة بين الجانب النفسي للشاعر ولغة النص، وهو ما التفت إليه مونييه موضحا العلاقة بين علم النفس والنص والنقد واللغة، يقول بعد أن يُقر بأن النقد هو دراسة الأسلوب: “المقصود على الأرجح طريقة متميّزة وفريدة وخاصة بكاتب معين، وهذه ثورة ثانية بالنسبة إلى علم تراكيب الجمل نظرا إلى أن القضية تتعلق بتحليل رموز استعمال لغوي خاص، ليس المقصود دراسة مجموعة من السمات التي يمكن تصنيفها كسمات تميز اللغة العاطفية بشكل عام، بل المقصود دراسة سمات تتعلق باستعمال اللغة استعمالا يعود إلى ممارسة عند الكاتب، وتكون فريدة من نوع خاص.”

المناهج الوصفية والتاريخية

لعل تلك الدراسة عن شعر حسن عامر، تستمد أهميتها أيضا، من أهمية ما تستند إليه من منهج من شأنه أن يعيد اللحمة بين ما هو تاريخي سياقي، وما هو لغوي وصفي على طريقة سبيتزر الذي يلغي أهم القواعد البنيوية كما تمثلت عند دي سويسر، وهي التمييز بين المناهج الوصفية والتاريخية لأنه جمع بينهما في آن واحد، فهو يرصد الظاهرة الأسلوبية كما تتجلى على سطح الأثر الفني وفي مرحلة تالية يتجاوزها، ويكون ذلك على مراحل ثلاث تتمثل الأولى في ربط الأثر بصاحبه من خلال الخصائص الأسلوبية، وتتمثل الثانية في وضع الأثر في مكانه من مناخ العصر الاجتماعي والثقافي. أما المرحلة الثالثة فتنظر إلى الأسلوب بما هو ظاهرة أدبية في طليعة التحولات الحضارية والفلسفية والتاريخية.”

وبذلك فإن دراسة “البنية اللغوية في شعر حسن عامر”، تهتم بالقيمة النفسية للنص ودوافعه لدى الشاعر وانعكاساته على المتلقي في كثير من المواطن.

وتعتمد الدراسة على حدس الناقد في فهمه للغة الشاعر، وأبعادها الدلالية من خلال القرائن اللغوية والسياقية، وتحاول الدراسة تطبيق الأسلوبية أكثر مما ينظر إليها باعتبارها منهجا بات مستقرا نظريا، حيث درس نوري أشعار حسن عامر، دراسة لغوية بنيوية كاشفة للرؤى الكامنة في النصوص.

ويبدو أن الناقد والباحث العراقي كانت لديه دوافع شخصية في اختيار عنوان دراسته، منها أنه من أشد المعجبين بالشاعر حسن عامر – وذلك بحسب مقدمة الدراسة – حيث يقول إن حسن عامر شاعر معاصر نال العديد من الجوائز والتكريمات، ولامس شعره القلوب.

الناقد يهتم بالدلالة المترتبة عن بنية اللغة محاولا الكشف عن فكر حسن عامر وروحه الكامنة في لغته الخاصة

وهناك دوافع علمية منها أن عامر يمثل ذروة الحداثة الشعرية وذلك بحسب نص الدراسة، ويمكن أن يعكس شعره ملامح الشعر المعاصر بكل وضوح ودقة، وكذلك رغبة صاحب الدراسة في تطبيق المنهج البنيوي في دراسة الشعر.

الدراسة التي اقتصرت كما أسلفنا، على ديوانين شعريين للشاعر الأول “كالذي جرب الطريق”، والثاني “قيلولة الراعي” وهما يمثلان ذروة شعره، تكوّنت من تمهيد وثلاثة فصول.

في التمهيد تناول الباحث السيرة الذاتية للشاعر، ومفهوم البنية اللغوية، ومجالات الرؤية النقدية، ثم قواعد المنهج البنيوي وإيجابياته وسلبياته.

وخصص الفصل الأول لدراسة شعر حسن عامر على المستوى الصوتي. فيما خصص الفصل الثاني لدراسة شعره على المستوى الصرفي، وقد درس فيه الباحث أبنية الكلمات وطريقة اشتقاقها واستخدامات الشاعر الخارجة على القواعد.

وتناول الباحث في الفصل الثالث شعر حسن عامر على المستوى التركيبي من حيث استخداماته للجملة الفعلية والاسمية والمستوى الدلالي، حيث تناول الحقول الدلالية وعلاقاته التركيبية.

سعت الدراسة للكشف عن خلجات الإنسان في نفس الشاعر، وكوامن عواطفه ورغباته العميقة التي لا يمكن رؤيتها إلا من خلال التعليم العاطفي، ولمعرفة كيف يستطيع أن يضخّ هذا الجمال في شعره. وكذا الكشف عن أسرار المستويات اللغوية وما ينتج من جماليات كل حقل من حقول لغته.

كما استهدفت الدراسة كذلك، الكشف عن الأساليب الصوتية التي استخدمها الشاعر والتعرف على دلالاتها في شعره. وعن الأسلوب الغالب لدى الشاعر في تركيب الجمل بين جمل فعلية واسمية. والحقول الدلالية في شعره، والعلاقات التركيبية البارزة في قصائد ديوانيه “كالذي جرب الطريق”، والثاني “قيلولة الراعي” من تضاد، وإجمال، وعمومية وخصوصية، وسببية.

يُذكر أن الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك عند قراءة النصوص الشعرية لحسن عامر وتحليل قصائده، وتفكيكها لتحديد الأساليب اللغوية التي يتبعها.