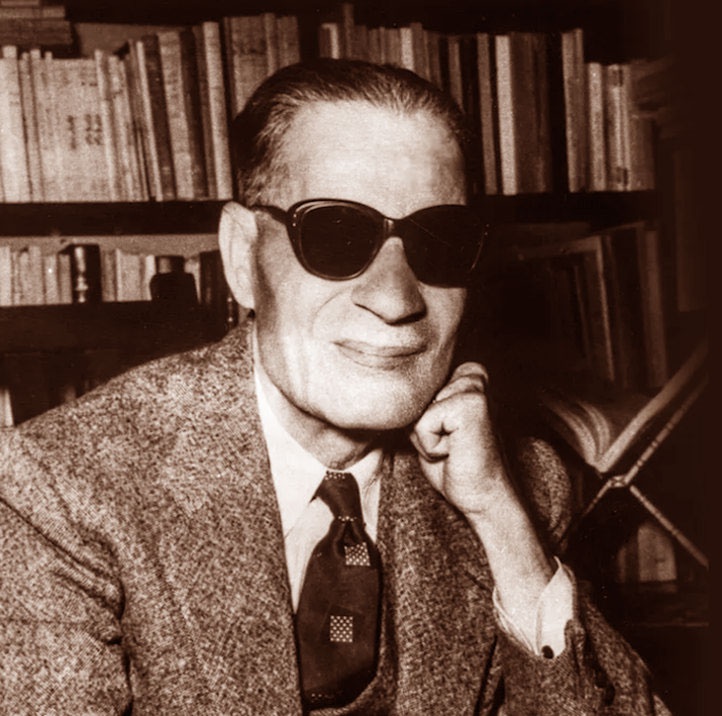

طه حسين ريادة دائمة لا بد من استعادتها

العودة إلى رموز النهضة الثقافية والحديث عن الأدوار الريادية للنخبة التي تكفلت بالقيام بالوظيفة التنويرية على الصعيد الفكري ليسا ضربا من التعويض المتخيل للمرحلة الراهنة التي تذوي فيها الأصوات العقلانية يوما تلو آخر، ويأخذ فيها الاستعراض مكان الفتوحات المخلخلة للأنساق المتهالكة، بل يجب أن يفهم ذلك بأنه محاولة لإعادة ترتيب الأوراق بشأن الإشكاليات الحضارية.

لا شك أن ما يفاقم الأزمة الناجمة عن القصور العقلي هو الجمود الماكر الذي يكون ظاهره موحيا بالقفزة الحضارية، لكن هذا الأمر في الحقيقة ما هو إلا نكوص وتراجع عن مكتسبات العصر الليبرالي الذي كان طه حسين أحد أبرز أقطابه. لذلك من الضروري التأمل في تجربة رواد التيار التنويري ومعاينة ما تم تحقيقه في تلك الحقبة الواعدة على مستوى النهوض العقلاني وتدشين الاستقلال الفكري في المؤسسات الأكاديمية.

قد لا تكون في الكلام أي مبالغة أو تنطع إذا قلنا إن صاحب “الأيام” بحيويته الفكرية وارتياده مناطق كانت بكرا على العقل العربي مازال مصدرا ملهما بالقيم الداعمة للانطلاقات التنويرية، هذا ناهيك عن أن حياة عميد الأدب العربي مليئة بالمنازلات التي اختبرها على الأصعدة كافة، تحفل بالمواقف التي تؤكد أنه كان شديد المراس في المواجهة، الأمر الذي يوثقه كتاب “الأيام”. غير أن معرفة موقع طه حسين على خارطة الفكر العربي وتجليات ثورته المنهجية لدى الأجيال اللاحقة تتطلب متابعة ما يرويه من نشأوا على كنف أفكاره الفذة ومواقفه الجريئة، وهذا ما يقوم به الكاتب المصري صبري حافظ في مؤلفه “طه حسين – ذكريات شخصية معه”.

الأعراف الثقافية

صبري حافظ يوثق المشهد الثقافي الذي عاصره مؤكدا أن المشروع النهضوي ينضج بما تجود به العقول لتثوير الزمن

بالطبع إن ما يميز طه حسين عن أترابه من المثقفين هو أن العميد لم ينقطع خطه، وإلى الآن ما إن يحتدم الجدل حول مقومات النهضة الثقافية وإمكانيات الخروج من منطق الانكفاء العقلي نحو الانفتاح الحضاري حتى تتبين أكثر ضرورة الانطلاق من القواعد التي كان لطه حسين دور في إنشائها، لعل من أهمها مبدأ استقلال الجامعة والتواصل مع كل ما جادت به الحضارات الأخرى.

يذكر حافظ في إطار ما يسرده عن طه حسين أن الأخير قد نصحه بأهمية التمكن من لغة أجنبية بين أهلها. لا شك أن لكل عصر أعرافا ثقافية تختمر في سياق التحولات التي يشهدها الوعي بالمعطيات الخارجية وما يتبع ذلك من الحراك المعبر عن زمن جديد. ومن الخطأ الاعتقاد بأن الكتاب يكون مصدرا وحيدا للتكوين الثقافي لأن الثقافة تتجلى قبل كل شيء في الأنموذج السائد، ماذا تنفع القراءة في البيئات الموبوءة بالثقافة الملوثة والداعمة للمثل الفارغة؟

يبدأ المؤلف بسرد جانب من أجواء بيئته العائلية، فكان أبوه موظفا حكوميا تنقل بين عدة أماكن إلى أن ينتهي به المطاف في مجلس قريته البلدي بشبراخوم، يعترف بأن الانتقال إلى القرية كان صادما بالنسبة إليه وهو قد أمضى تسع سنوات من الطفولة في بركة الفيل قرب السيدة زينب. ويبدو أنه قد عاش طفولة تنقصها الصحبة مع أقرانه والتمتع بالسباحة في ترعة القرية لأن الوالد قد منعه من ذلك بسبب انتشار البلهارسيا. وبالمحصلة فإن هذا الحجر الصحي قد أفاده وأخذت تستأثر حكايات الجد باهتمامه ويتبعه أسبوعيا إلى الحضرة الصوفية. كما كان يتفرغ في عطلة الصيف للرحلة في عالم الكتب وتتسع في المرحلة الثانوية حلقة الأسماء التي يهتم بقراءة أعمالها إذ تفتح له مثلا رواية روبنسون كروز الطريق إلى الأدب الإنجليزي. وما إن يستقر به المقام في القاهرة حتى يرشحه مدرس اللغة العربية للإشراف على مكتبة المدرسة، وليس هذا الامتياز سوى مكافأة لقراءاته.

ويشير حافظ إلى أن مكتبة قويسنا الثانوية كانت ثرية بالعناوين وتضم ما صدر من مشروع كتب الألف كتاب الأولى الذي أطلقه طه حسين عندما كان مديرا لقسم الترجمة والنشر في وزارة المعارف، ويكشف من مكانه سلسلة “الكتاب الذهبي” ويقرأ ضمنها بعض روايات نجيب محفوظ. إلى هنا يتضح دور البيئة التي يكون فيها للثقافة نصيب وافر في عملية التنشئة العقلية والأهم في هذا المجال هو وجود رأس المال الفكري الذي يرمز إليه الأدباء والمفكرون.

ومن الجلي أن هؤلاء الصفوة المتفانية مع الرسالة لا يضيق دورها في الجانب الوظيفي والمؤسساتي إنما يمتد إلى فضاءات أوسع، كما يشهد على ذلك ما يرويه صبري حافظ عن الندوات التي تقام في المقاهي، منها ندوة نجيب محفوظ الأسبوعية، التي كانت تعقد صباح كل جمعة في كازينو صفية حلمي، ودأب المؤلف على التردد عليها، مؤكدا أنه بعد الدراسة في أكبر الجامعات الأميركية والأوروبية ومتابعة اللقاءات التي كانت تنظم فيها لاحظ أن ما تزوده به ندوة محفوظ لم يكن أقل أهمية مما يقدم في الحاضنات العلمية.

كذلك فإن ندوة الأديب أنور المعداوي قد ذاعت شهرتها واكتظت بالكتاب المصريين واللاجئين العرب من خلفيات سياسية وفكرية متنوعة وكان صدام حسين من بين هؤلاء الحضور. وتوحي اللمحات التي يذكرها المؤلف عن شخصية المعداوي بأن الأخير كان مثالا يقتدى بوعيه لأهمية استقلاله وكبريائه.

ويشير حافظ في السياق ذاته إلى إعجابه بدراية لطيفة الزيات في تحليل النص وسلاسة محمد مندور ومواقفه. وما يشد الانتباه أكثر هو تقدير الرواد للكتاب الجدد والتعهد بالموهبة والطاقات الواعدة. وهذا ما وجده صبري حافظ في أستاذه يحيى حقي الذي استضاف صالون مجلته أصواتا أدبية جديدة، لافتا إلى مرونة محفوظ واحتفائه بالمقال الذي نشره عن رواية “اللص والكلاب”. ويضيف مقالات محمد حسنين هيكل التي كانت تنشر في ملحق الأهرام الأسبوعي إلى جانب كتابات زكي نجيب محمود وعائشة عبدالرحمن وحسين فوزي ضمن الرافد المؤثر على تكوينه الفكري.

ما تراكم لدى حافظ من خلال معايشته النخبة المؤسسة صار دافعا إلى البحث عن المساحات غير المطروقة لمغامرته الفكرية، إذ ينشئ مع مجايليه تنظيما سياسيا باسم “وحدة الشيوعيين” يكون أقرب إلى حلقة ثقافية تستهدف فهما أعمق للواقع وكشف فجوات النظام المغلف بغطاء الاشتراكية، ورفض مظاهر القمع والاستبداد دون التنكر لإيجابيات الحراك الاجتماعي، ومن العناوين التي زادت أعضاء هذه الحلقة وعيا بما يعتمل به الواقع يذكر المؤلف “المبادئ الأساسية للفلسفة” لجورج بولتزير. ويشار إلى أن معظم أفراد هذه الجماعة تم اعتقالهم سنة 1966 وأخلي سبيلهم بعد تدخل جان بول سارتر.

وعلى الرغم من تغول السلطة ومصادرتها لحرية التعبير كان صوت الكبار، وعلى رأسهم العقاد وطه حسين، مسموعا في معارضة تدخل العسكر في أمور الثقافة، ونقل الشهود الأخبار عن صولاتهم ومقاومتهم لمرامي الدولة. وعليه لا يخلو الوسط الثقافي من الفئة التابعة والمطوعة أو ما يسميه حافظ بحملة الحقيبة أو قومسياري الثقافة، وبالطبع لا يعقل الانتظار من هذا الصنف غير ترديد أقاويل لا تخدم إلا أجندة الأسياد، وحتى لو ترى بينهم من يكون أريبا بأفكاره فإن ذلك لا يشفع له تبوأ مقعده في صف الكبار. ولا يغض المؤلف النظر عن تبعية بعض المثقفين من جيله ولا يعفيهم من انتقاده اللاذع. ومن بينهم أسماء معروفة على نطاق واسع.

في حضرة العميد

يستمد الزمن فرادته وقيمته من الفاعلين في جريانه، ما يقدمه صبري حافظ عن المشهد الثقافي الذي عاصره يؤكد أن المشروع النهضوي ينضج بما تجود به العقول المتطلعة إلى تثوير الزمن وكسر رتابته. وتتشابك في مروية صاحب “جدل الرؤى المتغيرة” هموم الفكر وذكريات شخصية وآراء انتقادية بشأن كل ما يراه طارئا على الفكر والثقافة. كما يتقاطع خيط السرد مع أدب الرحلة لاسيما في المبحث الذي يتناول فيه الكاتب سنوات دراسته في بريطانيا ومساعيه الحثيثة لاختراق الحواجز والأسوار التي تعيق رغبة الاستكشاف المعرفي.

لكن كل ما يرد في إطار الكتاب كأنه حاشية للفقرات التي يستدعي فيها المؤلف لحظة لقائه بالعميد.

أراد حافظ الانتقال إلى اللجنة التي يرأسها طه حسين في “المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية”، والغاية من ذلك ليست أكثر من اللقاء بصاحب “الحب الضائع”، وفعلا يتحقق ما يتمناه، ويزور بيت طه حسين “رامتان” مرتين، إذ يقدم نفسه بوصفه موظفا يكتب محضر الجلسة، وما يلفت النظر في هذا الموقف هو لطافة العميد في الاستقبال ومخاطبته للضيف بالأستاذ، ومن ثم يرحب حديثه الودي بجميع أعضاء اللجنة ويناقشهم حول الواقع الثقافي وما أخذ باهتمام المتابعين آنذاك عن محنة مكتبة العقاد بعد رحيله.

وفي اللقاء الثاني يرى جانبا آخر من شخصية العميد يتجسد في اهتمامه بالأدباء الواعدين في بقية البلدان العربية، والأهم هو أن طه حسين يعرف أن ضيفه ليس مجرد موظف بل له مشاركة في منابر ثقافية، وهذا ما يحدو بطه حسين إلى السؤال عن المجال الذي يكتب فيه صبري حافظ إلى أن يخبره بأن جيله سيكون مضطرا إلى خوض نفس المعارك التي خاضها الرواد من أجل حرية التعبير.

ويخيل إليك وأنت تتابع قراءة ما يسرده الكاتب عن رحلته المعرفية في مصر والغرب بأن ما حققه هو امتداد للنهج الذي خطه العميد وأنداده في عصر التنوير. أخيرا كما يقول بورخيس فإن الأدب قد أثرى العالم ليس من خلال الكتب فحسب ولكن من خلال إعطائنا نموجا آخر من الرجال، رجال الأدب، وهذا ما ينطبق على طه حسين وجيله. إن كانت للعميد مشكلة فهي أنه قد رأى أبعد مما تستطيع مصر تحمله على حد تعبير جان كوكتو، طبعا المراد من مصر في العبارة هو الشرق كله.