الوجودية ليست حياة بوهيمية وتدخين سجائر وغليون وملازمة المقاهي

قد تخرج المفاهيم والمصطلحات من سياقها الفلسفي وتغرد بعيدا عن معناها المعجمي، وتطلق على الظواهر التي قد لا تتفق مع مغزاها. فمفردة الوجودية قد فاقت التوقع على هذا المستوى، وكما لاحظ جان بول سارتر فإن كلمة الوجودية تستخدم بغير ضابط لوصف أمور بلغت من الكثرة حدا لم تعد تعني شيئا على الإطلاق.

يرى المفكر الأميركي جون ماكوري أن سيولة المصطلح وانتشاره على غرار موجة الموضات التي تغزو الأسواق يعودان إلى هلامية المذهب الوجودي، مشيرا إلى أنه لا توجد نظرية عامة ينتمي إليها سائر الوجوديين لذلك لا يعتبر هذا المذهب فلسفة بقدر هو أسلوب التفلسف.

ويؤكد الباحث الفرنسي بول فولكييه أن الوجودية لا تنتظم في صيغة من الأفكار الممنهجة، ويستشهد في هذا السياق بأعمال رائد الوجودية كيركغارد، الذي أنكر وضع الحقيقة الواقعية في صياغات دقيقة، فهو كان يقول “كل ما أحياه إنما أحياه في التناقض والتعارض لأن الحياة ليست إلا شيئا من التناقض.”

بالبطع هذا الشعور باللامعقول قد ألقى بتبعاته على شكل التعبير والصيغة التي يكتب بها أقطاب الوجودية. ومن الملاحظ أن أفكارهم مبثوثة في الشذرات والمقولات الجذلة أو تستشفها في تضاعيف الأعمال الأدبية لاسيما في روايات سارتر وكامو، فالأول قد تستر خلف صوت روكنتان لتقديم فلسفته الوجودية، إذ حقق ضربة معلم على حد قوله بكتابة “الغثيان” حول الوجود غير المبرر المرير ساعيا إلى تحرير وجوده فكان البطل الضد هو الأنا الأخرى للمؤلف. أما صاحب “الغريب” فيعلن بيانه العبثي واللاجدوى متجسدا في شخصية ميرسو.

وعن تطويع القصة والرواية لتحديد خصائص الفكر الوجودي تقول سميون دي بوفوار “إذا كان وصف الماهوية يختص بالفلسفة العادية، فالقصة الطويلة وحدها هي التي تتيح وصف انبثاق الوجود وتدفقه العجيبين في حقيقتهما الكاملة.”

البعد التأملي

بعكس التقليد السائد في الفكر الفلسفي المؤطر بالتنظير والمتحصن في برج التجريد فإن الوجودية تراها مغلفة بصورة الشخصيات الروائية، أكثر من ذلك يرى نجيب محفوظ أن سارتر هو أول من ردم الهوة التي كانت تفصل بين الأدب والفلسفة لوقت غير قصير. وبذلك نشأت الأعمال الأدبية التي تضمر بعدا تأمليا وتناقش هموما حياتية بنبرة فلسفية.

ما يبعد الشحوب عن الفكر الوجودي هو مداخله المتعددة، وتقاطعه مع هواجس الإنسان بقطع النظر عن خلفيته العقائدية أو تكوينه المطبوع بالمؤثرات البيئية والخلقية، لأن الإنسان برأي سارتر كائن أولا، ثم يصير أخيرا هذا أو ذاك. ويؤكد أن ليس على الإنسان إلا أن يكون ذاته ومن الخطأ الاعتقاد بوجود ماهية مسبقة أو مقاييس موضوعة تفرض عليه.

في الواقع لا ينكر الوجوديون حقائق خارجية ولا يغيب عن مرمى تفكيرهم الطابع الجبري لمكان ولادة الإنسان والشكل الذي يولد به. صحيح لا يختار أحد العاهة التي تلازمه من الطفولة أو الشكل الذي يعرف به، كل ذلك لا يتجاهله سارتر، لكنه مقتنع بأن موقف الإنسان من هذه المعطيات هو ما يحدد طريقة كينونته التي ينتهجها في الحياة.

وقد تجد في سيرة جان بول سارتر الشخصية ما يكشف أنه مارس فلسفته على المستوى الشخصي، فقد انتزع هامشا من الحرية في أشد الأوقات قساوة عندما كان جنديا توفر لديه الكثير من الوقت وانكب على القراءة والكتابة لمدة ست عشرة ساعة يوميا. كما استفاد من الأيام التي أمضاها أسيرا في المعتقلات النازية لقراءة أعمال هيدغر. أكثر من ذلك لم تمنع ظروفه الشخصية من التفوق والنبوغ، وهو يقول “حياتي وفلسفتي شيء واحد”، لا شك أن سارتر ليس أول من دشن الوجودية.

نعم ذاع صيت هذه الفلسفة مع بروز اسم صاحب “سن الرشد” وغزوه للأوساط الثقافية. لكن دراسة جذور النظرة الوجودية تعود بالمتابع إلى الفلاسفة اليونان وعلى رأسهم سقراط الذي يقوم منهجه التوليدي على سؤال جوهري “كيف يجب أن أعيش؟” وصدف عن الأحاجي الميتافيزيقية. وبالطبع هذا المنحى يلتقي مع مبادئ الفلسفة الوجودية التي يتم التفصيل فيها لاحقا.

قبل ذلك من المناسب الإشارة إلى أن الوجودية بنسختها الحديثة وعلى وجه الخصوص ما يمثله سارتر تقف على أكتاف الظاهراتية والقصدية، ومن الجلي أن العالم الألماني فرانز برينتانو قد صاغ نظرية القصد، ومن ثم استفاد منها مواطنه إدموند هوسرل لإنشاء فلسفة الفينومينولوجيا.

قد يتبادر إلى الذهن سؤال عن العلاقة بين هذه المفاهيم التي لم تكنْ بداياتها متزامنة. ما الخط الذي تتنظم عليه هذه الاتجاهات؟ من المعلوم أن سارتر قد عرف الوجودية بأنها نظرية للوعي ومؤدى هذا القول يحيل إلى هوسرل الذي كان يلخص فلسفته في عبارة “كل وعي هو وعي بشيء” ما يعني أن القصدية تتحكم بالوعي وبذلك تتبين الأرضية التي تتغذى منها منابت الوجودية.

كما يوافق سارتر أستاذه الألماني هوسرل في تأكيده على ضرورة التواصل مع الأشياء والظواهر مخففا من الأفكار المسبقة والعادات والتقاليد االقبلية. ينفي سارتر صحة المساعي الهادفة إلى البحث عن العلامات الإرشادية التي يمكن الوثوق بها لبناء الكينونة ،لأن كينونة الفرد ليست أكثر مما يفعله.

يذكر أن البعض قد ذهبوا إلى الخلط بين الوجود والكينونة أو يُفهم المصطلحان على أنهما مترادفان، غير أن بول فولكييه لا تفوته الإشارة إلى هذا الالتباس شارحا في كتابه “هذه هي الوجودية” أن كلمة الوجود ليست مرادفة لكلمة الكينونة. فالوجود حسب نظرته هو فعل بل تحول من الإمكان إلى الواقع، بينما الكينونة هي عملية ذهنية لصورة الأشياء الكائنة في الخارج، “الحجارة، الشجرة، الوردة…” والمفصل بين الإنسان وسائر الكائنات الأخرى هو تجدد كينونته الناجمة من اختياراته والإمكانيات التي تترشح منها.

إذن القول بالنسخة النهائية لطبيعة الإنسان يناقض جوهر الفلسفة الوجودية لأن طبيعة الإنسان هي ألا تكون له طبيعة على حد تعبير دي بوفوار. وفي الحقيقة أن الصورة الأوضح لهذه الفيزياء المتجددة تراها في شخصية اللاعب الذي يهمه التحسن في مستواه وجودة حضوره في المستطيل الأخضر، لأن ما حققه سابقا لا يحول دون مواجهة المزيد من التحديات الجديدة.

يتفق رواد الفلسفة الوجودية على أن الأقلية النادرة تنجح في الاختبارات التي تؤكد تفردها والعيش بالأصالة أما البقية الباقية من البشر فتسوقها روحية الجموع وترتاح بالتجاهل.

الخيبة والمرح

تعددت المصطلحات التي تجاور الوجودية وصارت لها بدائل في أحايين كثيرة. والملاحظ أن الخيبة إنما من الكلمات التي تلازم الوجودية باستمرار، ومرد ذلك هو الإيمان بغياب السبب للوجود، إذ ألقي بالإنسان وحيدا في هذا العالم، يقول سارتر “لا سبب للكينونة ولا عقل ولا ضرورة”، ويشير الوجوديون إلى أن الإنسان لا يصل إلى حالة الرضا الكامل، والتعريف الأوضح للوعي لدى الفليسوف الوجودي هو أن لا يكون الإنسان ما يعرف.

من البلاهة برأي أتباع هذا المذهب الانجراف نحو المستحيلات، السعادة، والوفاء المطلق، والطمأنينة أو اليقين، لأن الإنسان مسكون بالقلق. فالوجودي لا يتنكر لصفاته الإنسانية ولا يتمنى بأن يكون غير ما هو عليه. لأن قيمة الأشياء الخارجية مقيدة بالزاوية التي ينظر منها الكائن البشري. ومن هنا يكون من المناسب مناقشة مفهوم الكائن لأجل ذاته الذي ينطبق على كل فرد أيا كان مستواه المعرفي أو درجة ذكائه، لأنه يعرف نفسه ويختبر إمكانياته ويعيد تشكيل تكوينه من خلال ما يفعله، لكن ما إن يزاحمه الآخر على الخشبة حتى يتهاوى عرشه ويكون على مرمى معاينة من يشاركه الوجود.

يذكر غاري كوكس في كتابه “كيف تكون وجوديا؟” أن المرء لو اختار العزلة بعيدا عن المجاميع التجارية المكتظة مقاطعا الناس كافة فمن المرجح أن تطوف في رأسه أشباح الآخرين. لافتا إلى أن اكتساب إعجاب الآخر هو ما يتوق إليه البشر، فمنهم من يريد تحقيق ذلك بتفوقه المهني أو بإبداعه في اللعبة أو الكتابة أو برسم وشوم على جسده.

◄ الوجودية ليست رسالة خلاصية بل هي محاولة للبحث عن التنوير الشخصي ومن المحتمل أن تنجح المحاولة أو تفشل

إذن ليس تعريف سارتر الشهير “الجحيم هو الآخرون” صحيحا بالمطلق ولا يوافقه صديقه ميرلوبونتي في رؤيته السلبية للآخر بل يعتقد صاحب “المرئي واللامرئي” بأن “الكون الظاهراتي هو المعنى الذي يبدو واضحا عند تقاطع تجاربي وتجارب الآخرين”، وما يجب التنويه به ونحن بصدد الكلام عن ملامح الفلسفة الوجودية أن الشعور بالخيبة لا يلغي الطابع المرح من برنامج أقطاب هذا التيار الفلسفي، فكان مشهودا لهم الانفتاح على الحياة واستنفاد طاقاتهم في الكتابة والإبداع والسفر والحب. كما أنهم قد عاشوا تجارب قاسية إبان الحرب العالمية الثانية.

ومن المؤكد أن الزلازل الناشبة من الحربين العظيمتين كان لها دور في تصاعد النبرة العبثية في المدارس الفكرية الجديدة. لولا هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى لربما أخذت فلسفة هيدغر شكلا آخر وما أرخى التشاؤم بظلاله على منهجه المعرفي، كذلك الأمر بالنسبة إلى سارتر وكامو فإن حصيلة الأنوار والفلسفات اليوتوبية لم تكن أكثر من كوابيس مصدرة من معتقلات نازية ومطابخ أيدولوجيات واعدة بإنزال الفردوس من السماء إلى الأرض.

الأزمة برأي ألبير كامو تشتد ويعاني الإنسان مرارة متفاقمة عندما يتقمص طرف معين دور القدر. وما يهم مؤلف “الإنسان المتمرد” بالدرجة الأولى هو البحث عن إمكان أخلاقي إذ صرح في حوار مع مجلة “الأدبي” موضحا أنه يرصد جميع النتائج اللامعقولة التي انفجرت في الكون بعد زوال فكرة الإله. والأولوية بين المحال واللامعقول يجب أن تكون للضمير الأخلاقي.

مقومات الوجودية

◄ القول بالنسخة النهائية لطبيعة الإنسان يناقض جوهر الفلسفة الوجودية لأن طبيعة الإنسان هي ألا تكون له طبيعة (لوحة: فؤاد حمدي)

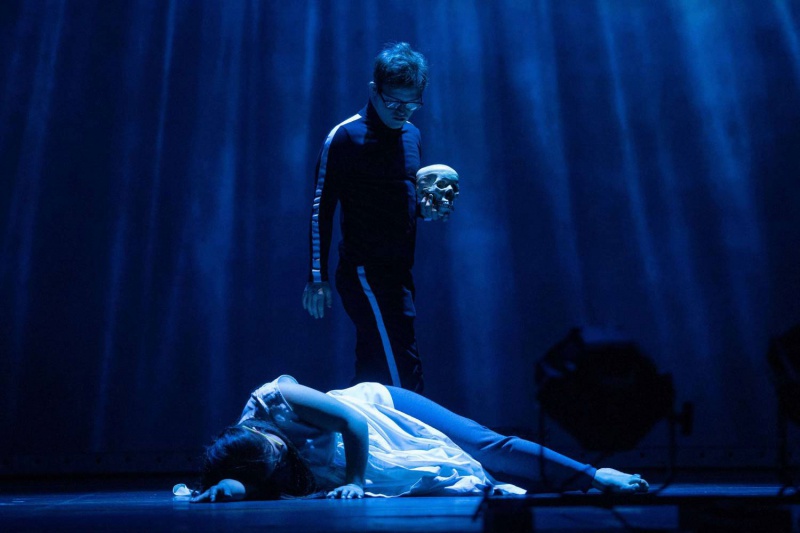

يعادل مفهوم الوجودية في ذهنية النخبة المثقفة حياة بوهيمية وتدخين سجائر وغليون وتمضية سحابة النهار والليل في المقاهي وأحيانا يكون التبلد الشعوري جزءا من متطلبات الشلة الوجودية. وفي الواقع إن عددا من الأسماء الوجودية البارزة كانوا يمضون أوقاتهم في المقاهي والمشي في الشارع، إذ جمع مقهى بيك دو جاز سارتر بريمون آرون فأخبره الأخير بأنه يمكن إنشاء فلسفته من الكوكتيل الذي يشربه. ومن هنا بدأت مسيرة جان بول سارتر الفلسفية فعليا.

لكن من الخطأ اختزال الوجودية في هذه السردية الاستعراضية، لأن هناك مقومات تستوي عليها الوجودية منها الأصالة، فإن تجاهل هذا المبدأ نقيض للحرية وهروب من المسؤولية. لا يكون الوجودي تابعا للصورة المزيفة عن الواقع إنما يعترف بما هو قائم ساعيا للتصالح والتعامل معه بوصفه مصدرا للقيم.

يعيد غاري كوكس إلى الذهن ما سجله سارتر في يوميات الحرب بأن الأصالة تتمثل في تبني الواقع الإنساني كواقع خاص. إذن يتحمل الإنسان وضعه بما فيه أخطاؤه لأن للخطأ كما يقول نيتشه مزيته. يضرب سارتر بصديقه بول الذي كان جنديا معه مثالا لعدم الأصالة، فهو ما برح يكرر على مسمع الجميع بأنه يعتبر نفسه مدنيا بزي عسكري. هذا الكلام يكشف أن بول لا يتحمل مسؤولية اختياراته، يخفق في الهروب من الخدمة العسكرية عائدا إلى شخصيته المدنية كما لا يقبل بالواقع الذي أصبح حقيقة بالنسبة إليه. ما يعني أن الوجودي لا يفترض واقعا موازيا للواقع الحقيقي هاربا إليه بضروب من التخيل.

يؤكد كوكس أن الشخص الأصيل يجب أن يركض في سباق الأصالة طوال الوقت. واللافت أن سارتر يعترف في يوميات الحرب قائلا “أنا لست أصيلا، لقد توقفت على عتبة أرض الميعاد. لكنني على الأقل أوضح معالم الطريق إليها ويمكن للآخرين المضي إلى هناك.”

ومن نافلة القول بأن الحرية والمسؤولية ضمن المبادئ التي يؤمن بها الوجودي. كما يستهدف سارتر بشروحاته سوء النية الذي يستكين إليه الإنسان في حياته إلى أن يخسر أصالته ويغدو كائنا من أجل الآخرين، متعودا على التذمر من الظروف دون المبادرة بتغييرها ولو نسبيا.

ربما السؤال الذي يجول برأس المتابع هو ماذا تجدي نفعا مناقشة الوجودية؟ معلقا بقوله ألم يعلن أحد المفكرين عقب الحرب العالمية الثانية نهاية الشعر والفن؟ لماذا لا تتوقف الفلسفة عن ثرثرتها؟ ألم تتفوق عليها المحتويات الاستعراضية؟ ألم يعترف السيد سارتر بأن كل ما يقوله وينشره لا يخفف آلام ضحايا حرب فيتنام؟ في الحقيقة إن الوجودية ليست رسالة خلاصية بل هي محاولة للبحث عن التنوير الشخصي، ومن المحتمل أن يكتب لها النجاح، كما أن احتمال الإخفاق وارد أيضا. والمؤكد أن العالم كما قالت آني ديلارد مليء بالكثير من الاحتمالات وأن نعي ذلك يعني أن نكون أحرارا.