"الذيب" عرض سوري يدخل التغريب البريختي إلى مسرح الصحراء

يثبت العرض السوري "الذيب" الذي قدم في الليلة السورية ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي أنه بإمكان المسرح في هذا الفضاء المخصوص أن يمارس التجريب والابتكار والتجديد، مقدما تجربة فريدة تثير المجال للتفكير والنقاش حول هذا النوع المسرحي.

كانت مسرحية “الذيب” تأليف وإخراج المسرحي السوري سامر محمد إسماعيل فرصة لطرح توجه مختلف في المسرح الصحراوي، لا يكتفي بتكرار الأساليب المتبعة، بل يجدد الطرح سواء في الكتابة أو الأداء أو الرؤية الإخراجية والإضاءة والسيوغرافيا كذلك.

ومثل العرض مجالا للنقاش حول تجديد أساليب العمل في فضاء له خصوصياته مثل الصحراء، منها يستلهم قصته وطريقة تشكله، دامجا ذلك بتوجهات حديثة ومعاصرة وعالمية اجترحها المسرح الملحمي البريختي، وهو ما يعتبر تجريبا جريئا.

عمل تجريبي

“الذيب” عمل مسرحي بامتياز، فتح مساحة بين الخشبة والفضاء المفتوح بجرأة تجريبية تحسب لفريق العمل وعلى رأسهم المخرج وكاتب العرض سامر محمد إسماعيل، الذي أتقن كتابة عرض يتجاوز البعد الواحد أو المستوى الواحد الخطي في الزمن والمحدد بأحادية في المكان، فكان العرض على ثلاث طبقات، أولا ما يرويه الراوي، ثانيا الأحلام والكوابيس، وثالثا الحدث الفعلي في خرافة المسرحية.

يحكي العمل قصة بسيطة ومكررة في البادية، قصة تدخل الأهل في منع استمرار الحب، وما يعقب ذلك من أشواق لاهبة ومعاناة بسبب أعراف القبيلة التي قد تخالف شرع الدين الإسلامي أحيانا، إنها حكاية عنود الزوجة العاشقة التي يغصبها أخوها هزاع على ترك زوجها وحبيبها نواف، لأن بين قبيلتي هزاع ونواف خصام ومعارك، لا دخل لنواف ولا لزوجته عنود فيها.

يبدأ صراع بين الواقع المسرحي والكوابيس والأحلام، فيتمازج الحدث المسرحي الفعلي بالأحلام الموازية، كما تتوازى الأمكنة والمونولوجات الشعرية، خاصة ما يرويه نواف وعنود شعرا، إذ ليس هناك راو واحد، وتشتد الحكاية لتبلغ ذروتها مع حمل عنود من زوجها إثر لقائهما سرا، بينما يستتر هو بصوت الذئب، ليولد الطفل ويسمى ذيب، ويتمكن لاحقا وفق حكاية الراوي من توحيد القبيلتين تحت اسم عرب الذيب، انتصارا لقيم التسامح والوحدة.

كما أسلفنا عن بساطة الحكاية فإن طريقة كتابتها وتقديمها جعلت منها تأخذ منحى مختلفا تماما، إذ قدم العمل على مستويات ثلاثة، فنجد الراوي يحرك الحدث، بينما ساهمت الإضاءة في تقسيم المكان إلى أمكنة وأزمنة مختلفة أو متوازية، رغم محدوديته في الخيمة وأمامها، والراوي نفسه يشارك في أداء شخصية هزاع فقط ما يتغير هو ارتداؤه ثوبا آخر، وقد يكون ذلك أمام الجمهور، وهذا نوع من التغريب البريختي الذي أدخله العمل إلى عرض صحراوي.

مسرح الصحراء يتطلب خصوصية سينوغرافية وخصوصية في الخرافة التي تجسد، ولكنه لا يمنع مطلقا التجريب. البعض يظن مسرح الصحراء بالضرورة جمالا وأحصنة وأغاني متواصلة وخياما منصوبة وحركة وروْيًا بسيطا، وهو ما يسقط الكثير من العروض في منطقة الحفل، أو الاستعراض، وهذا ليس مسرحا.

يمكن لمسرح الصحراء وفق ما ألهمنا العرض السوري أن يكون مساحة للتجريب، وأن يحافظ على انتمائه إلى المكان والبيئة الصحراوية في نفس الوقت، من خلال السينوغرافيا، والتوظيف المتقن للعناصر الصحراوية بداية من طبيعة الحكاية والمكان وحتى ما ذكرنا من الجياد والجمال والخيام والنار وغيرها، وأعتقد أن عرض سامر إسماعيل سيفتح المجال للعاملين اللاحقين في إنجاز أعمال صحراوية لتجريب طرق جديدة في العرض والأداء والحكايات التي تحفل بها الصحراء والبوادي العربية.

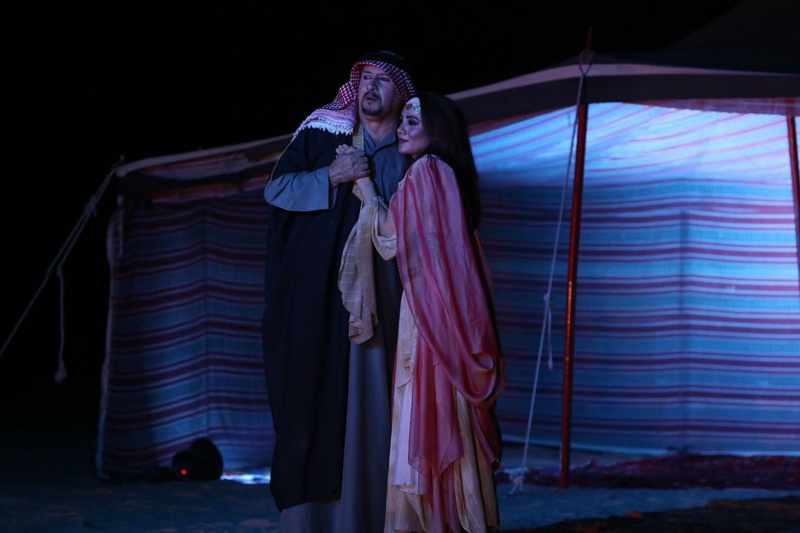

“الذيب” كان مغامرة أن تملأ الفضاء الصحراوي بثلاثة ممثلين فقط، مع تقشف في العناصر السينوغرافية، وحتى الموسيقى كانت موظفة بدقة عبر عواء الذئب، لمواصلة حضور هذا الكائن الميثولوجي في خلفية العمل وذهن المتفرج. وأثبت العرض قدرة الممثلين على ملء الفضاء وخلق الزمان والمكان والحدث بالتوازي، فالممثل يوسف المقبل الذي لعب دور الراوي والأخ هزاع، طغى حضوره على المساحة التي تحكم فيها جيدا، أيضا الممثلة رايسة مصطفى في دور عنود قدمت أداء مميزا لا مبالغة فيه، كذلك كان الممثل عبد عبدالله الأحمد، في دور الزوج نواف وصوته الجميل في الغناء.

إذن شغل إسماعيل فضاء الصحراء في حيز حدده جيدا بالإضاءة، فاتحا مجال التلاقي بين مسرح العلبة الإيطالية ومسرح الفضاء المفتوح، وخلق منه عالما مثيرا لحكاية معروفة ولكنها تقدم بشكل مختلف كليا، ما يؤكد أنه أحيانا ليس مهما ما تحكيه، بل كيف تحكيه، وإلى أين تريد الوصول به.

أراد العرض السوري أن يدفع الجمهور إلى التفكير وتركيب الأحداث والفصل بين الحلم في المسرحية والحدث الفعلي فيها، وكان له هذا، فجمهور مسرح الصحراء على تنوع شرائحه العمرية، لا ينقصه شيء من الفطنة أو الذكاء لنخاف من أن لا يفهم. وهذه الفوقية للأسف يسقط فيها الكثير من مُعدي العروض لهذا الفضاء معتقدين أن جمهور مسرح الصحراء يحتاج فقط إلى الفولكلور الفرجوي السطحي.

عرض بشروط مختلفة

يحمل الذئب أو الذيب كما تسميه العرب الكثير من الدلالات الثقافية والاجتماعية والميثولوجية. يتحدث المخرج سامر محمد إسماعيل لـ”العرب” عن ذلك قائلا “الذئب موجود في المخيلة العربية منذ أزمان بعيدة وهو يرمز إلى الكثير من العادات والتقاليد التي كان العرب يعيشونها في سالف الأزمان، ولا ننسى هنا مثلا قصيدة الفرزدق الخالدة في حواره مع الذئب والتي يقول في مطلعها ‘وَأَطلَسَ عَسّالٍ وَما كانَ صاحِباً/ دَعَوتُ بِناري موهِناً فَأَتاني/ فَلَمّا دَنا قُلتُ اِدنُ دونَكَ إِنَّني/ وَإِيّاكَ في زادي لَمُشتَرِكانِ’. ويواصل الشاعر ‘تَعَشَّ فَإِن واثَقتَني لا تَخونَني/ نَكن مِثلَ مَن يا ذِئبُ يَصطَحِبانِ'”.

ويضيف “تخيل هذه الحوارية اليوم بين العربي والذئب وهذه الشاعرية الكبيرة في أجواء الصحراء لذلك كان علينا أن نشتغل على رمزية الذئب في العرض وأن نقدم شخصية يلتبس فيها الحيواني بالإنساني، بهذا المعنى حاولنا أن نقدم عتبة جديدة لقراءة هذا الكائن في فضاء مفتوح وهائل مثل الصحراء”.

ويربط الكثيرون المسرح بالمدينة، بينما نرى أنه يمكن أن نجد مسارح أخرى خارج العلبة أو الخشبة، مثل مسرح الشارع أو ما نراه من عروض في الصحراء، ويرى إسماعيل أنه “للأسف تأطر المسرح مع نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر فيما يسمى بمسرح العلبة الإيطالية، وهو مسرح الإطار، نحن نميل إلى أنه ليس هناك مسرح الأماكن البديلة، بل هو مسرح الأماكن الأصلية، مسرح الفضاء المفتوح، والصحراء تشكل هذا الفضاء وتشكل هذا المعنى، بالسماء الممتدة بنجومها وصفائها والرمال وليل البادية، تمثل الصحراء فضاء نموذجيا استثنائيا لأي عرض مسرحي”.

ويتابع “توفر الصحراء مجالا للتأمل وطاقة جديدة للعرض بعيدا عن الصالات المغلقة وعن الممثل الذي اعتاد على أن يكون محميا بالجدران والقاعة، وعلى أن يكون هناك فصل بين فضاء اللعب وفضاء الفرجة. فضاء الفرجة في الصحراء مستمر ومتواصل مع فضاء اللعب ومتداخل معه، وهذا يعطي معنى جديدا للجمهور ومعنى جديدا لأداء الممثل”.

أما عن خصوصيات تقديم عرض في فضاء مفتوح كالصحراء وما يطرحه من تحديات، فيقر إسماعيل في حواره مع “العرب” أنهم يحاولون ترويض هذا الفضاء لصالح العرض، مؤكدا على أهمية الإمكانيات التي يوفرها مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي لتقديم لعبة مسرحية مختلفة متمايزة عن العروض التقليدية، ولا يخفي ما يواجههم من تحديات على مستوى الصوت والضوء وأداء الممثل والحركة وصياغة الفضاء ككل، لكن بعيدا عن الزركشة والتزيين.

ويتابع “نريد أن يكون هذا الفضاء عبقريا ولذلك نحاول أن نقدم عرضا في شروط فنية مختلفة وهذا يفتح القريحة والشهية لتقديم أداء جديد، وخاصة في ما يتعلق بأداء الممثل. أيضا نذهب إلى البعد الملحمي للعرض بعيدا عن العروض التي تنتهج الخط الزمني الأحادي في رواية الأحداث لذلك استفدنا كثيرا من مسرح بريخت ووظفناه لصالح عرض ‘الذيب'”.

الكتابة والإخراج

الفضاء يملؤه جسد الممثل وصوته وحركته وأداؤه، وهذا ما يتطلب موهبة وطاقة كبيرة لا تتوفر للكثيرين، الممثل ليس مؤديا لشخصية فحسب، بل عنصر أساسي في العمل المسرحي، بل هو أساس اللعبة المسرحية، وحتى المحاولات اليوم للتغطية على أدوار الممثل من خلال التكنولوجيا والضوء، يمكن أن تخلق عرضا جميلا مبهرا لمَ لا؟ لكنها لا تخلق مسرحا حيّا متجددا ينقص حين يكتمل، متحركا ومؤثرا في العمق. المسرح ليس السينما في تجميد اللحظة، إنه كالزمن وكالعمر ما يمر لا يتكرر أبدا. المسرح مباشر بهذا المعنى تماما كالإنسان.

نسأل إسماعيل حول إعداد الممثلين لعرضه “الذيب” الذي يأتي بخصوصيات مختلفة، وكيف كانت مغامرته بملء فضاء واسع كالصحراء بثلاثة ممثلين فقط، يقول “الممثل هو ألف وياء العرض المسرحي، لذلك كان هناك تعاون كبير مع الفنان يوسف المقبل والفنان والمغني عبدعبدالله الأحمد والممثلة رايسة مصطفى”.

ويضيف “تمكنا من أن نصوغ خطة إخراجية محكمة، حاولنا أن نقدم من خلالها أداء مختلفا على صعيد الصوت والحركة، وعلى صعيد اللهجة البدوية التي توفر بدورها بيئة صوتية جذابة ومختلفة للعرض. لذلك يبدأ العرض دائما من الممثل والتمثيل وكل ما عدا ذلك يقوم على خدمة وتوظيف كل الإمكانيات ليكون الممثل بؤرة العرض المسرحي”.

◙ المخرج يميل إلى أن مسرح الصحراء والفضاء المفتوح ليس مسرح الأماكن البديلة، بل هو مسرح الأماكن الأصلية

ويتابع “هنا في عرض ‘الذيب’ الذي يحمل طابعا صحراويا بدويا حاولنا أن نوظف الأغنية وأن نوظف الشعر ونوظف كل ما يتصل بالعادات والبيئة الصحراوية لصالح الفعل الدرامي بحيث لا تكون الأشعار والقصائد مجرد فقرات أو ‘نمرات’، بل أن تكون ضمن بنية العرض ونسيجه”.

ونتساءل بين الكتابة والإخراج أي رحلة يخوضها إسماعيل المتعدد في تجربته بين الدراما والمسرح والسينما، ليجيبنا “الحقيقة أنا لا أرى أي مسافة اليوم بين الكتابة والإخراج المسرحي. لقد انفصلت المهمتان مع بداية القرن التاسع عشر، وانقرض شكل الكاتب المخرج، لصالح مدارس الإخراج التي نشأت مع ستانسلافسكي وبريخت وغروتوفسكي، صار هناك ما يشبه نهجا فلسفيا للإخراج المسرحي”.

ويتابع “أنا أنتمي إلى ذلك الجيل البعيد الذي كان فيه الكاتب هو المخرج، الكاتب الذي لا يقدم أدبا مسرحيا وإنما تصورا شاملا للعرض، والإحالات الإخراجية هي إحالات جوهرية في النص، لذلك حاولت دائما أن أؤكد على هذا المعطى والصفة وأن تكون هناك كتابة للخشبة وليست كتابة للأدب المسرحي، يعرف الكثيرون اليوم أن العشرات من النصوص أودعت على الرفوف وأكلها الغبار لأنها لا تصلح لتكون عروضا مسرحية، وحتى تلك التي غامر بعض المخرجين وقاموا بتحقيقها للمسرح لم تنل النجاح المطلوب”.

ويختم سامر محمد إسماعيل حديثه لـ”العرب” مقرا مرة أخرى بانتمائه إلى الجيل البعيد، منذ كان هناك الكاتب المخرج مستشهدا بشكسبير وموليير اللذين قاما بكتابة وإخراج أعمالهما، ويضيف “أعتقد أن لا مسافة بين الكتابة والإخراج في المسرحي. ومع هيمنة عصر ما بعد الدراما أرى أنه من الجدير أن يعود الكاتب المخرج إلى مكانته في المسرح لا الكاتب الأديب”.