اللعبة النيّرة في الدار البيضاء.. انغماس في الصورة

ليست فنون الفيديو غريبة عن الجمهور المغربي، الذي يواكب هذه الأيام فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان فن الفيديو بالدار البيضاء، والذي يستضيف فنانين من مختلف الجنسيات لعرض أعمالهم الرقمية في هذه الدورة من المهرجان التي تأتي تحت شعار “من شريط الفيديو إلى الذكاء الاصطناعي”. ونركز في هذا المقال على قراءة عرض الفنان الكوريغرافي وجدي قاقي، الذي جاء مليئا بالدلالات.

رغم قلة المهرجانات والعروض والأنشطة الفنية والثقافية المهتمة بفن الفيديو في المغرب، باعتباره نموذجا عربيا، فإن مجموعة من التظاهرات، على قلتها، أخذت على عاتقها مغامرة الانغماس في مشروع فني ثقافي يتخذ من الصورة والفيديو والفنون المعاصرة، بكل ما يتعلق بها من رقمنة وخوارزميات وذكاء كومبيوتري وغير ذلك، مسعى إشعاعيا ومسلكا تعبيريا يأخذ الفنون البصرية والمتحركة والمتجددة والانغماسية إلى الشارع، ويجعلها في تواصل مباشر مع العموم عبر مختلف الفضاءات المتاحة.

ويعدّ مهرجان فن الفيديو (FIAV)، بكلية الآدب والعلوم الإنسانية بن مسيك في جامعة الحسن الثاني، واحدا من المهرجانات السنوية التي تتخذ من هذا الفن مشروعا لها. إذ دأب المهرجان منذ 30 عاما على عرض وتقديم وتحليل ومناقشة مستجدات فن الفيديو في العالم. وقد اختار هذه السنة من الذكاء الاصطناعي بوابة يطل من خلالها على جمهور الدار البيضاء، تماشيا مع المتغيرات الحتمية على المستوى الفني والتقني والأداتي والأدائي، الذي بات يفرضه الذكاء الاصطناعي اليوم.

لعبة الأضواء

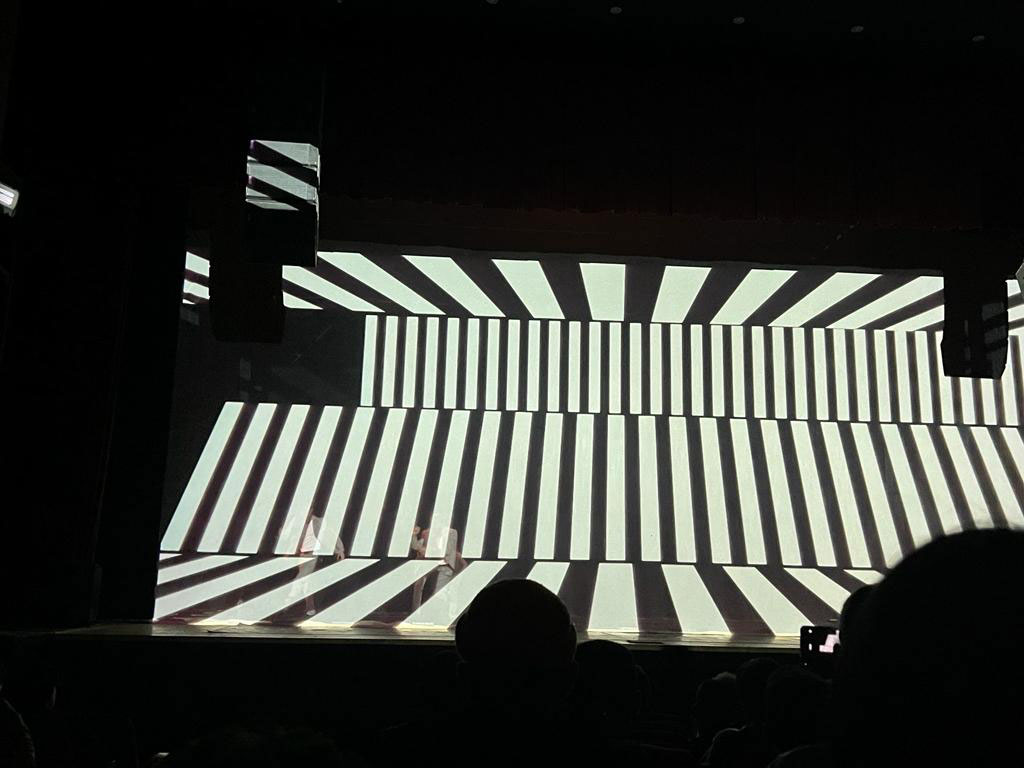

ضمن هذا المستجد الحتمي، الذي ما فتئ يغير جلده، تم في حفل افتتاح المهرجان لهذه السنة يوم الثلاثاء السابع من الشهر الجاري عرض عمل أدائي راقص صوتي رقمي. وهو مشروع فني للفنان الكوريغرافي وجدي قاقي، من إنتاج مؤسسة لوزين، بقاعة العروض والمسرح في المركب الثقافي مولاي رشيد بالدار البيضاء، عانق فيه جمهور العرض أجسادا متداخلة بين البصري والواقعي. إذ عبر رقصات ضوئية وحيّة عاين الجمهور تفاعلا أدائيا – صوتيا يجمع بين الضوء التفاعلي وحركة الأبدان المتراقصة.

وتتناغم الرقصات التفاعلية الضوئية مع حركات الأجسام البشرية، ليجد الحاضرون أنفسهم أمام رقصات متساوقة ومنسجمة تجمع بين الأداء الضوئي والأداء الحي ضمن عرض يعمد إلى إحداث جدار “وهمي” ينفتح وينغلق بين الجمهور ومؤدي الرقصات. جدار نيّر متراقص، يصير إلى أن يصبح صورة فاصلة (نسميها عالم الصورة والافتراض) لا بد منها ليلج عبرها المتلقي ركح العرض ويُبصر الرقصات (نسميها الواقع). لهذا اتخذت أشكال الإضاءة أبعادا متعددة، انتقلت من ثنائيات الأبعاد إلى الثلاثية قبل أن تتحول إلى شتات وتشظيات ضوئية تشوّش النظرة، وتحتم المرور عبرها لرؤية ما يدور ويقع خلفها. كأنها صور سيمولاكرية لا يكتمل المشهد ولا يتحقق التأويل والفهم إلا من خلالها.

لهذا اختار أصحاب العرض “فراكتال” (كسوريات/ انغماسات) عنوانا للبرفورمانس الرقمي الحي، بكل ما يحمله العنوان من ترابطات مفاهيمية مع الشتات والتشظي والتشذر والتكرار والعود اللامتناهي (الانغماس)، وهي مفاهيم لا تخرج عن الحقل البصري المعاصر؛ حيث باتت الصورة تلعب الدور المركزي فيه، بل إننا لا نكاد نوجد في عالمنا اليوم إلا بعدنا صورة متشظية ومتعددة، ننغمس فيها، بكل ما يحيط بنا من قنوات وتقنيات متجددة لا بد من المرور عبرها لنوجد. قنوات رقمية تتحول إلى اتخاذ الذكاء الاصطناعي لباسا لها.

من خلال لعبتهم النيّرة هذه يمزج أصحاب العرض بين العالم الواقعي (الراقصين) والعالم الافتراضي البصري (ألعاب الضوء)، واضعين الجمهور أمام عملية إرباك بصري مثير، إذ لا يمكن إبصار الرقصات الحية على خشبة المسرح إلا من خلال تلك النفاذية المتاحة عبر تشظيات الأضواء، التي تنفتح وتنغلق وتتشاكل، وتغير هيئاتها على امتداد العرض.

نسيج الصورة

تعمل الأضواء على تشكيل قناع رقمي وبصري، يصير هو المعنى الأولي الذي يحتم على المتلقي المرور عبره لإدراك ما يقع خلفه، (الواقع)، هذا الأخير الذي يتعرض دائما إلى إرباك بصري، تتشوش معه الرؤية، مما يلغي أي إمكانية تفاسير موضوعية للوقائع، التي لا تصير موجودة إلا من خلال عمليات التأويل الذاتي المفرط. إذ تُستهلك الصورة بعدها قناعا، يختفي معها الوجه الأصلي، الذي يُستبدل بالصور – النسخة: السيمولاكر، التي يُفوّض لها الشيء أمره لتنوب عنه، فتصير هي هو.. فمن يا تراه يرقص؟

يجعلنا الأمر ونحن إزاء سيرورة العرض، نتساءل هل فعلا تلك الأجساد المتراقصة حقيقة؟ يعزز هذا الإرباك والتشويش ذلك التداخل البصري الضوئي، في متم البرفورمانس، بين حركة الراقصين على الركح وتشكل هيئات ضوئية راقصة تكرر وتعاود بشكل تسلسلي حركاتهم بشكل تزامني وآني ومستمر في زمن لبرهة.

هنا يغيب جسد المؤدي أمام حضور الصورة الضوئية، فيتناسى الجمهور أصل هذه الصورة الأخيرة، التي تغدو هي “المعنى” بالنسبة إليه، لأنها هي ما يقع مباشرة إزاء نظره. إنها الستار الحاجب الذي يتحكم في رؤيته وتفاسيره لما يقع خلفها، بل يكاد يتغاضى عما يحدث هناك ليبني معانيه انطلاقا من الصورة الافتراضية التي أمامه.

بات عالمنا المعاصر نسيجا من الصورة الافتراضية التي تتحكم كليا في عمليات التفكير وإسقاطاتنا الذاتية والجماعية على الواقع، بعدما كانت الصورة بوابة تجعلنا ننفتح على الواقع (مثلما يتجسد في أول العرض الأدائي)، فقد صارت ممرا حتميا لا بد منه (يتجسد ذلك عبر تلك الخطوط والمسطحات الضوئية في منتصف العرض)، قبل أن تغدو هي العالم اليوم في كل تشظياته وانكسارياته (وهو ما يتحقق عبر تلك النقط والخطوط المتساقطة في نهاية العرض والتي تشوش على رؤية الراقصين).

عبر رقصات ضوئية وحيّة عاين الجمهور تفاعلا أدائيا – صوتيا يجمع بين الضوء التفاعلي وحركة الأبدان المتراقصة

لننظر في آخر المطاف إلى حتمية الانغماس في عوالم الصورة علبها ولُعبها الضوئية، حالنا حال هؤلاء الراقصين في الخلف، الذين ستتحول رقصاتهم إلى حركات بدنية التوائية ومتسارعة معلقة ومشدودة على حبال مثبتة بإحكام، مهما حاولوا الانفلات منها إلا وشدتهم إليها: لا مفر من الافتراضي ولا مهرب. بينما يظهر من اللامكان، من عتمة المشهد الخلفي، راقص على هيئة درويش بلباس أبيض، يتوسط الخشبة فاتحا ذراعيه للسماء، قبل أن ينغمس كليا في حضرة الإيقاع الصوتي والبصري الذي يفرضه المشهد.. كأن الأرواح نفسها، مثل الأجساد، باتت رهينة هذا الإيقاع المعاصر المحتوم.

في الوقت ذاته، حيث ينغمس ذلك الدرويش كليا مع أنغام الموسيقى المتعالية والمتشظية والانغماسية، حالها حال الصور، يظهر ضوء من بعيد، يقترب ويبتعد، كأنه يبحث عن منفذ وسط كل هذا الاضطراب والألغاز والالتباس، غير أنه يجد دائما أمامه ذلك الجدار الضوئي الوهمي، عائقا بينه وبين الجمهور. لقد بتنا معلقين ومسجونين في دائرة الصور السيمولاكرية والواقع الافتراضي، الذي يتحول إلى بنى ذكاء اصطناعي من شأنه أن ينافس ويهدد الذكاء البشري.

متاهات الدراويش

بات من الصعب اليوم أن نفصل تفاصيلنا الحياتية الدقيقة عن المسالك البصرية التي تحيط بنا أينما ولينا وجوهنا، إننا محاصرون بالصورة في أدق الجزيئات، كأننا داخل لعبة مشهدية كسورية (فراكتالية)، وهو عينه ما تحقق عبر تلك الألاعيب والألعاب النيّرة الضوئية المنتمية إلى فن الفراكتال (الكسوريات)، المعتمد على خوارزميات ذكية تساعد على ابتداع الكسوريات المتكررة والمتنوعة والمتتابعة.

تنتج عن تلك الألعاب متماثلات شكلية ومنحنيات هندسية قابلة للتصغير والتضخيم، عبر ما تتيحه الخوارزميات التطورية، وهو ما نسج منه العرض الفني “فراكتال” بدنه الافتراضي – الحي، في تناغم تام مع إيقاعات الموسيقى الصاخبة التي تقتبس أنغاما ومقاطع من ألحان وأغان مختلفة، مما يتولد عنه بشكل مواز لما هو بصري، نوع من الموسيقى الفراكتالية، إن صح التعبير.

بقدر ما يساهم فن الفراكتال في توليد أشكال تضخمية غير متناهية، متكررة، وهو ما يجعل المتلقي أمام مشاهد محيرة ومربكة، فقد نجح العرض الأدائي بدوره في ابتداع نوع من المتاهة المتكررة دروبها والمتوالية أشكالها، عبر تلك الحواجز الضوئية المانعة للعبور صوب الراقصين، الذين هم أنفسهم يلجون حالة من الانتشاء المتجسد من خلال تلك الحركات التعبيرية والتجريدية والأكروباتية، التي تحاول جعل البدن مظهرا للموسيقى المصاحبة، وتأويلا جسديا للصور والأضواء الأمامية.

ويُدخلنا ذلك الدرويش (وجدي قاقي) إلى متاهات الدراويش الدورانية، التي تسمح للروح بالانسحاب المؤقت من الجسد، الذي يظل رهين الدوران بينما تسعى هي للارتقاء، لكنها بدل أن تنغمس في الأعالي تجد أمامها ستائر الصور الضوئية حاجزا ومانعا. وبالمقابل، فنحن أنفسنا نحوم وندور ونلف ضمن متاهة الافتراضي والسيمولاكري الذي صار هو المحدد للرؤية والمؤول للواقع. بل ليست تمّ واقع بل تأويلات، أو بتعبير أدق صور فراكتالية افتراضية وسيمولاكرية انغماسية فحسب.