الثقافة الأمازيغية لا تقل تأزما عن قرينتها العربية

يحتفي الأمازيغ بسنة جديدة، تحل لتدفعنا إلى التساؤل حول واقع الثقافة الأمازيغية وحضورها ضمن محيطها الجغرافي الضيق وحتى الإقليمي والدولي، فهذه الثقافة لا تبدو بعيدة عما تعانيه قرينتها العربية وإنما تواجه تقريبا الأزمات نفسها وتبدو عاجزة هي الأخرى عن فرض حضورها وإشعاعها.

"أسقاس أمقاس" وتعني سنة أمازيغية سعيدة، عبارة دخلت قاموس العامية التونسية من بابه الواسع والصريح، بعد أن كانت تقال خلف جدران بيوت الأمازيغ، ويهمس بها أبناء هذه الأقلية في بلداتهم الصغيرة النائية.

الواقع أن هذا الاحتشام في المجاهرة بإعلان الاحتفال بالسنة الأمازيغية التي بلغت الرقم 2973 هذا العام، وفق التقويم الخاص بهذه الثقافة المتأصلة في منطقة المغرب الكبير، لم يكن على شاكلة ما جرى ويجري في المشرق العربي من قمع معلن وواضح الأسباب للأقليات الدينية والعرقية، وإنما يُصنف ضمن خانة “تجنب وجع الرأس” لا أكثر ولا أقل.

“تجنب وجع الرأس” هذا مأتاه خوف النظام السياسي، منذ حكم الراحل الحبيب بورقيبة، ممّا من شأنه أن يقسّم “الأمة التونسية”، وفق تفكير الزعيم الليبرالي المتشدد، والذي لا يريد من يشكك في عروبة تونس أو يزايد بها عليه، خصوصا في أوجه خلافه مع الزعيم المصري جمال عبدالناصر.

ما عدا ذلك، لا شيء يبرر تهميش الثقافة الأمازيغية في تونس، والتي يتباهى بها الكثير من الفنانين وجيل الشباب منهم على وجه الخصوص، إذ يتجلى ذلك في موجة إحياء هذا التراث من خلال اللباس التقليدي والوشم والاهتمام بالأطباق التقليدية.

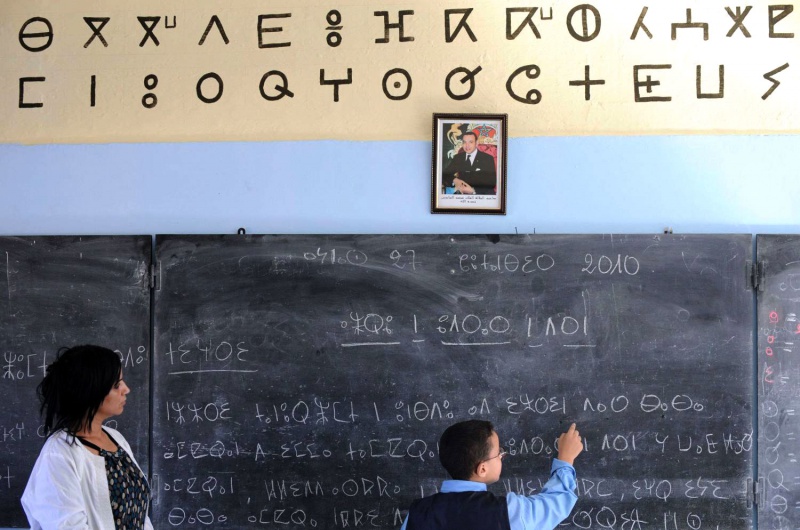

الثقافة الأمازيغية المكتوبة التي يستخدمها قرابة مئتي مليون بشر عجزت عن تقديم الإضافة وصناعة الفارق على المستوى الدولي

وفي هذا الصدد قالت مصممة الأزياء التونسية المختصة في اللباس المستوحى من الموروث الأمازيغي، مريم بريبري، لإحدى وكالات الأنباء العربية، إنها لاحظت إقبال التونسيين على ارتداء ألبسة تقليدية بسيطة وخفيفة تطوع الأشكال والرموز الأمازيغية مثل شجرة الزيتون وحبوب القمح والسفينة التي ترمز إلى القوة والحرية والجمال والسيادة الغذائية وقدسية الزيتون والقمح في شمال أفريقيا.

وجاء ازدياد الاهتمام بالتراث الأمازيغي بعد سنة 2011 وما أعقبها من حريات ورفع القيود عن كل ما كان محظورا أو مغيبا في المجتمع التونسي، مما أحدث حراكا ثقافيا من شأنه أن يغني الساحة ويخرجها من الجمود والنمطية التي صنعها الحذر الشديد من أن تخرج الأمور عن السيطرة في نظر الأجهزة الأمنية.

الحق يقال إن ذاك القمع الثقافي الذي كان سائدا في عهدي الراحليْن بورقيبة وزين العابدين بن علي، كان بلا مبرر ولا سبب، بدليل أن “الربيع العربي” كان في أحد مظاهره “ربيعا أمازيغيا” من حيث حرية الاحتفال وإحياء المناسبات في قالب فرجوي لافت، ساهم في التنشيط الثقافي والسياسي دون أن يحدث أي حساسية سياسية أو خلل أمني يمكن أن يهدد وحدة المجتمع.

كل التظاهرات والعروض الفنية الأمازيغية التي أقيمت في السنوات الأخيرة “لم تخرج عن السيطرة”، وظلت ضمن نشاط المجتمع المدني كما يؤكد رئيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية كيلاني بوشهوة، قائلا إنهم يعملون في المجتمع المدني على الدفاع عن التراث الأمازيغي في البلاد مع مجموعة من الغيورين على الهوية الأمازيغية، ويحرصون خلال أنشطتهم على المحافظة على اللغة الأم والتراث المادي واللامادي.

لا شيء يبرر عدم احتفال التونسيين بموروثهم الأمازيغي الذي انصهر مع ثقافتهم التي يكنون لها أشد الاعتزاز، وهم المجتمع الذي عرف عنه كثرة الاحتفالات والمهرجانات إلى حد التخمة والهوس.

هذا بالإضافة إلى خلفيتهم الزراعية المرتبطة بالخصوبة، إذ يربط المؤرخون أصول الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، بالشهر الأول من بداية السنة الزراعية الأمازيغية “يناير”، وبالتالي يكون الاحتفال في أول يوم منها تفاؤلا بالخير والسعادة والرخاء ووفرة المحاصيل.

ويوافق “يِنّاير” بداية ما يعرف باسم “الليالي السود” التي تدوم عشرين يوما، وهي من الفترات التي تسجل انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة كما هو الحال هذه الأيام.

هذه “الليالي السود” حسب التقويم الزراعي المستمد من الثقافة الأمازيغية، ترافقها أيضا “نهارات سود” أي أيام سوداء في الواقع المعيش على المستوى الاجتماعي وغيره، لذلك يتعين الوقوف عند ما طرأ وتبدل في البلاد على الصعيد الثقافي بعد 2011، والبلاد تعيش هذه الأيام الذكرى الثانية عشرة للتحول السياسي الذي لم يرافقه تحول ثقافي واضح وملموس.

وما يمكن ملاحظته دون جهد عسير، في المشهد الثقافي التونسي اليوم، أن لا جديد يُذكر فيما يخص تطور الإنتاج الثقافي التونسي بشكل عام منذ العام 2011 غير بعض التعبيرات الاحتفالية ذات الطابع الاستعراضي والمهرجاناتي، والتي لا يمكن لها أن تصنع ربيعا.

الحقيقة أنه لا يمكن الحديث عن ثقافة أمازيغية بالمفهوم المعرفي والمؤسساتي، بقدر ما هي تنويعات على المستوى الأنتروبولوجي والغنى الفلكلوري ذي الطابع السياحي لا أكثر ولا أقل.

لقد عجزت -أو كادت- الثقافة الأمازيغية المكتوبة التي يستخدمها قرابة مئتي مليون بشر عن تقديم الإضافة وصناعة الفارق على المستوى الدولي، فما بالك بثقافة شفهية أو حتى مكتوبة بشكل أو بآخر.

وليس الأمر انتقاصا من ثقافة متأصلة في المنطقة وتبلغ من العمر آلاف السنين، لكن الواقع عكس ما يطمح إليه أبناء هذه الثقافة والمتحمسون لها.

هي محاولات في أغلبها تدور ضمن ثقافة أوسع تسيطر عليها اللغة العربية التي تشكو بدورها من الوهن، لكن بعضها يبدو مبشرا مثل فيلم “ازرو تامورثيو” (ذاكرة القادم) الذي يعرض في إحدى قاعات العاصمة التونسية في إطار الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية يناير 2973، وهو للمخرج الشاب شاهين بالريش.

صفوة القول إن الثقافة الأمازيغية موجودة ولا يمكن لأي جهة تغييبها، لكن المسؤولية ملقاة على عاتقها بمقدار متساو مع العربية، وكلتاهما في الهواء سواء، ضمن تحديات العولمة والمركزية الغربية في كل شيء.