"موت منظم".. حكاية الأرمن بعيدا عن البكاء على الأطلال

صار من البديهي القول إن علاقة الرواية بالتاريخ علاقة إشكاليّة بقدر ما هي علاقة وثيقة ومتينة في أحد جوانبها، إذ أن كل الشواهد تؤكّد أن ثمّة روابط قويّة تجمع بينهما، بدءا من انتماء النوعين إلى حقل واحد هو الحقل القصصي، وكذلك ما تتضمنه كتب التاريخ في تراثنا (وتراث غيرنا) من مفردات هي جزء من طبيعة الرواية من قبيل (روى، حكى، أخبرني، ذكر، قال…)، إضافة إلى أن الرواية في أحد تعريفاتها توصف بأنها “تاريخ متخيّل داخل التاريخ الموضوعي” وهو ما يؤكّد التقارب بين النوعين.

إزاء التقارب والتجاذب بين الرواية والتاريخ عُدّ الروائي “مؤرخ العصر” وفي المقابل صار المؤرخ “روائيا من نوع ما”، كما صارت المادة التاريخية (الحوادث والوقائع والشخصيات) عجينة سهلة التشكيل، طيعة التناول بمهارات وآليات الروائي الحكائيّة، يعود إليها بين الفينة والأخرى ليشيّد منها متنه الروائي، لا رغبة منه في إحياء الماضي والبكاء على أطلاله، وإنما كقراءة للحاضر في ضوء الماضي، وأيضا لاكتشاف خلل الحاضر بالعودة إلى خلل البدايات أو الأصول، في محاولة يسعى منها لتجنُّب الحاضر فِخاخ الماضي ومآزقه، لكن - مع الأسف - ليس كل ما يتمناه المرء يُدركه، فأزمة حاضرنا مرتبطة – بشكل وبآخر - بأزمة الماضي، وكأنّ “التاريخ يعيد نفسه” وهنا تكمن المأساة.

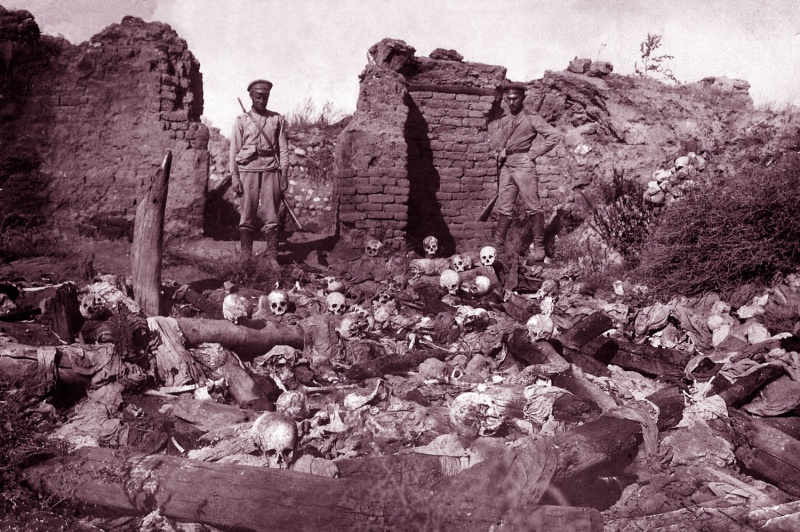

يتيح اتساع المادّة التاريخيّة (فرعونيّة/ قبطيّة/ إسلاميّة/ عصور وسطى/ حديثة) وتعقُّد حوادثها مادّة سخيّة للروائيين الذين لا يعدمون الحيلة لاستحضارها داخل مروياتهم بكافة الصيغ والأشكال، فالمهم أن تقول الروايةُ التاريخَ على طريقتها لا أن تكرّره، وقد تكون الأحداث التاريخيّة ذات طبيعة خاصّة، تستثير شغف الروائيين، فتكون مادّة حيّة ودسمة لاستثارة مخيلتهم الروائيّة، أو تكون دافعًا لاستنهاض الماضي ونَفْض (أو نَقْض) ركام الزّيف عنه، ومن ثمّ تأتي الكتابة كبديل للمحو والنسيان لفواجع الماضي وآثامه، ومن هذه الحوادث الكبرى؛ الأحداث التي وقعت عام 1915، أو ما عرف بالدياسبورا التي تعرّض لها الأرمن الخاضعون - كرعايا - للدولة العثمانيّة.

في هذا الإطار يعود الروائي المصري أحمد مجدي همّام في مرويته الجديدة “موت منظّم” الصّادرة عن نوفل أنطوان - هاشيت 2021، والحاصلة على منحة آفاق للكتابة الروائيّة، إلى هذه الأحداث الجسام ليجعلها إطارًا مرجعيًّا لحكاية تتصل جذورها بنكبة الماضي (التهجير والتطهير)، وما تبع هذا من شتات وتغريبة للناجين من هول المأساة، وإن كانت الحكاية تفارقها (أي أحداث النكبة) إلى عوالم أخرى تتصل بحاضرنا وأزماته التي هي صورة مكرّرة من أزمات الماضي، الفارق في اختلاف المسبّب والواقع عليهم الفعل.

خطاب اليوميات يهيمن على النص ويأتي كنوع من التوثيق ومحاولة من الراوي لكتابة مضادّة لفعل الإبادة والمحو

يتخذ المؤلف من عائلة آرام سيمونيان تمثيلاً استعاريًّا (لاقتطاعات متعدّدة لعائلات الفارين والنازحين) لمأساة الإبادة أو الفاجعة التي حدثت عامي 1894 و1915 وما أصاب هذه الأسرة/ الأُسر من شتات وتهجير وإبادة باستثناء قلّة نجوا اضطلعوا باجترار روايتهم/ شهادتهم على المأساة المريرة والذكرى الأليمة، وفي نفس الوقت تجسّد الرواية قدرة المهزوم على الصّمود والاستمرار، أو الحياة من جديد (الابتعاث) كطائر الفينيق الذي يولد من رماد احتراق جسده، في ظل وطن جديد اندمجوا فيه، ومارسوا حياتهم (عمل، حب، زواج، أنشطة اجتماعية) دون أن ينسوا الوطن الأصل، كيف والأم سوزان سيمونيان كما تقول ماجدة “زرعت أرمينيا في قلوبنا”.

وقد كانت بذرة الوطن التي انزرعت في قلوبهم بمثابة الواعز/ الحافز لتذكُّر الأصول؛ نشأتهم وجذورهم، ورحلة تغريبتهم إلى أوطان عديدة (فآل سيمون متناثرون في تسعة بلدان موزّعة على خارطة العالم) منها مصر التي تأقلموا فيها وحافظوا على هويتهم الثقافيّة واللغويّة، وانصهروا في نسيجها الاجتماعي ومكوِّنها الثقافي دون أن تمحى هويتهم الأصليّة، ليكون هذا دالاً على أصالة المكوّن المصري الذي احتفظ للآخر بهويته دون أن يطمسها في هويته، كتأكيد لسمات الهُويّة عند هايدغر بأن “كل كائن له الحق في ذاته والوحدة مع ذاته دون تجاهل الاختلافات الداخليّة والخارجيّة”، على عكس ما حدث مع قوميات أخرى أذابت هذه الهُويات الوافدة في نسيجها الاجتماعي وتكوينها السياسي ومعتقدها الديني (بأن فُرض عليها دين الوطن الحاضن/ الملاذ)، فأفقدتها هويتها وتلاشت خصوصيتها.

على العكس تمامًا، مارس الأرمن داخل مصر طقوسهم وشعائرهم الدينيّة بحرية كاملة، وكانت لهم عاداتهم الاجتماعيّة والثقافيّة وأماكن ممارستها وغيرها من أنماط سلوك احتفظوا بها دون إكراهات أو اشترطات تُجبرهم على التخلّي عن هويتهم، كما استعادوا هويتهم المفقودة بسبب الترحيل والإبعاد، وهو ما يكشف في جانبه المضمر عن الدور المهمّ الذي لعبته مصر – ولا تزال – كملاذ آمن للأقليات الهاربة من ويلات الإبادات الجماعيّة على اختلاف هوياتها وأيديولوجياتها.

علاقة اللاوفاق

يُصدِّرالروائي أحمد مجدي همّام مرويته “موت منظم”، باقتباس من أحمد فارس الشدياق في “الساق على الساق” يُبرِز من خلاله أسباب الصِّدام بين العربي والتركي، وحالة اللاوفاق التي تؤسّس لعلاقة صراعيّة أو إشكاليّة بين الطرفين على الرغم من مشتركات التاريخ والجغرافيا والثقافة، إلا أن رواسب الماضي هي التي تُحرك توجهات الحاضر؛ فالتركي لا يرى في العربي إلا تابعًا له، وسطوة التركي على العربي تبلغ ذروتها بأن الأخير لا يستطيع النظر إلى وجه التركي، وغيرها من صفات توضح نظرة الاحتقار التي يُكِّنُها الأوّل للثاني، إلى درجة أنهم – في استهانة وتحقير للآخر – عقدوا مجلسًا واستقر رأيهم على “أن يتخذوا لهم مركبًا وطيئًا من ظهور العرب”.

التصدير بما أنه “حلقة الوصل بين خارج النص وداخله”، يقوم هنا بوظيفة سيكولوجيّة تحريضيّة – مع الأسف – للقارئ، فيدخل النص وهو محمّلا أفقه/ وعيه بنظرة سلبية للطرف الآخر، وما إن يدلف إلى المتن الحكائي حتى يفاجأ بوحدة سرديّة معنوّنة بـ”توثيق أ” هي أشبه بوثيقة تاريخيّة عن شهادة أحد الناجين من المأساة التي تعرّض لها أجداد ماجدة الأرمنية يسرد فيها آرام سيمونيان المولود في سيس في ولاية أضنة التركية وقائع ما جرى برؤية شاهد عيان، كأحد الأطراف الذين وقع عليهم الفعل، فعائلته تمزقت ما بين ميت ومفقود وشتيت في الأمصار والبلاد المختلفة.

تبدأ الرواية من مشهد سينمائي بامتياز، حيث يلتقي بطل الرواية الصّحافي عبدالرحمن سعد مع ماجدة “التي تكره الطاقة السلبيّة والأتراك وأرمن سبمونيان” في قسم الشرطة مصادفة؛ فالأول لأنه فقد جوّاله أثناء ركوبه حافلة نقل جماعي، والثانية كانت تقدّم بلاغا في جارتها التي تُصدر لها طاقة سلبيّة، وتستفزها بتقديم فطائر الكرواسون على شكل الهلال كنكء للجُرح القديم، وتذكيرها بالمأساة.

الرواية تقوّض خطاب الاستعلاء والإقصاء والتهميش الذي يُمارَس باسم الدين أو باسم الذكوريّة أو باسم الإثنيّة والعرقيّة

ومن هذه اللحظة التي تثير دهشة الضابط يتحرك فضول الصحافي عبدالرحمن، فيبدأ اللقاء بين الاثنين ويأخذ مسارًا غير الذي بدأ به، حيث يطرق أبواب رحلة لعالميْن متوازييْن، الأوّل عالم المأساة التي تعرّض لها شعبها (الأرمن)، والثاني عالم ماجدة نفسها، وتقاطعات من حياتها/ سيرتها التي لا تنتهي بمأساة لا تقل بشاعة عن تلك التي تعرّض لها أبناء جلدتها من قبل.

توحّد إكراهات السُّلطة وممارستها الإقصائيّة بين العالمين؛ فتفتت ذات البطلة جرّاء نصل الخيانة الذي يطعنها به وكلاء السُّلطة بكافة تنويعاتها وتوجهاتها: سياسيّة؛ بصدور قرار الباشاوات الثلاثة (أنور وطلعت وجمال) بترحيل عشيرتها/ سلالتها جذريًّا من موطنهم “سيس”، وما نتج عنه من إبادة وذل وامتهان وتغريبة، وسلطة ذكوريّة: بخيانة زوجها بهروبه دون أسباب منطقية، وزواجه من فتاة نصف تركيّة ونصف ألمانيّة، وهو ما ضاعف من حجم الأذى النفسي والألم الذي يضرم في صدرها، ثمّ سلطة دينيّة (تنظيم داعش كممثل له) أعلنت أنها من باب الوصاية على المجتمع “ستواصل الهجمات ضدّ كل كافر ومرتد في مصر وفي كل مكان”، فتمّ تفجير الكنيسة المرقسيّة التي ذهبت لأول مرة للصلاة فيها فدخلتها ولم تخرج منها إلا أشلاء. وكأن السُّلطات الثلاث (السياسيّة والذكوريّة والدينيّة) تحالفت وتوحّدت لانتهاكها ولم تهدأ إلا باستلاب روحها، في إشارة إلى أوضاع المرأة المترديّة في ظل مجتمعات أبويّة وسلطات قاهرة مُستبِدَّة.

تنحرف الحكاية منذ بدايتها عن مسار الحكاية التاريخيّة (دون أن تغفلها، فتأثيراتها حاضرة في تشكيل وعي الشخصيات القائم والممكن، وكذلك اختياراتها) إلى حكاية واقعيّة/ اجتماعيّة عن ماجدة التي تُعاني من سوء معاملة جارتها أمّ سيّد وزوجها، وممارستهما التسلطيّة عليها، والتي نكتشف أنها ليست المقصودة في حدّ ذاتها، فهما يفرضانها على المكان والسّكان معًا؛ فيستغلان المدخل لنصبة شاي، ويحتلان الدور الأوّل بعد شراء شقة فيه، وهو الأمر الذي يشي بحالة من الفوضى التي كانت انعكاسًا لغياب الأمن في الفترة التي أعقبت الثورة، وتُشكّل سُلطات موازية مستغِلَّة الفراغ الأمني (السُّلطة الحقيقيّة)، تُرهّب وتنكِّل بالطرف الأضعف، وهو البعد الذي ترصده الرواية في موازة مع سردية الشتات التي جاءت ليس كتيمة وحيدة، وإنما كتيمة ضمن مجموعة من التيمات تتوزُّع وتتقاطع في ما بينها لتعكس واقعًا مشوّهًا بفعل صراع الهُويات؛الإثنيّة (العرقيّة) والدينيّة (الطائفيّة) والذكوريّة (السُّلطوية).

تمثّل سردية الشتات فصلاً مهمًّا لكنه ليس الوحيد داخل النص الروائي، بالطبع كان تأثيره مهمًّا، دون أن يُقلّل من التيمات الأخرى التي توازت معها، وجاءت جميعها لتقوِّض خطاب الاستعلاء والإقصاء والتهميش الذي يُمارَس باسم الدين أو باسم الذكوريّة، أو باسم الإثنيّة/ العرقيّة كما في أحداث الدياسبورا التي لا تختلف عمّا حاق بمصر من اغتيالات وتفجيرات زعزعت الأمن والاستقرار، كانت هي الأخرى بمثابة فِعل تحريض غير مباشر للأقليات (المسيحيين) على الرحيل/ الهجرة، كما حدث مع أرمن زوج ماجدة، أو تلك التي تؤجّج لخطاب الفتنة الطائفيّة، والتقسيم على نحو ما كان الغرض من تفجير الكنيسة المرقسيّة.

المؤلف يتخذ من عائلة آرام سيمونيان تمثيلاً استعاريًّا لمأساة الإبادة التي حدثت عامي 1894 و1915 وما أصاب هذه الأسرة من شتات وتهجير

يعود الزمن في الرواية إلى زمن الماضي بشقيّه: البعيد حيث أحداث الدياسبورا (عام 1915). والقريب وهو زمن يأخذ تعرجات مختلفة تبدأ من الثمانينات وأحداث الفتنة الطائفيّة بعد صعود موجات المدّ الإسلامي التي وصلت ذروة عنفها بقتل الرئيس المؤمن، ثمّ تنامي الإرهاب في التسعينات بعد أحداث مجزرة الأقصر الشهيرة عام 1997، وصولاً إلى زمن قريب نسبيًّا هو وصول التيار الإسلامي إلى الحكم بعد ثورة يناير 2011، وما تخلّل هذه الفترة من فوضى وانقلاب في كافة الموازين، وصولاً إلى عام 2016 العام الذي شهد تهديدات داعش لأمن مصر.

الارتداد الزمني والاستدعاء لزمن مضى لا يأتي عشوائيًّا، أو من باب النوستالجيا، أو حتى لاستدرار العطف والشفقة، وإنما يأتي عبر حافز يكون بمثابة الخيط الممتدّ بين زمنيْن (الماضي – الحاضر)، وحدثيْن (الدياسبورا وأحداث ما بعد الثورة) مختلفيْن يجمع بينهما السّارد الأنا ماجدة/ عبدالرحمن، فهما بتناوبهما على السّرد يعودان إلى الماضي عبر هذا الوسيط/ الحافز لسدّ ثغرات الحكاية المفتوحة على حيوات متعدّدة لا تقف عند النكبة وفقط.

فماجدة ما إن تقرر البقاء في أرمينيا التي هي بالنسبة إليها “ممر خلفي آمن (تستيطع) التسلل من خلاله كلما ضاقت بها الدنيا” حتى تستأجر لها منزلاً، وتعمل في كشك سياحي لبيع المجسّمات وتذكارات للمعالم السياحيّة في أرمينيا، تستدعي أول يوم عمل لها في الصيدليّة بعد هروب أرمن، وإحساس رهبة البدايات الذي توازى هنا وهناك، فتسرد عن تحايلها كي تبقي على إدارة الصيدلية، فكتبت الصيدلية باسم سارة كالينيان بعقد صوري لها يضمن امتلاك الصيدليّة، ثم شراؤها شهادة جامعيّة من إحدى جامعات شرق أوروبا مقابل مبلغ مالي.

وبالمثل عندما يستدعي عبدالرحمن حكاية عائلته ومرض والده ثم خيانة إخوته ببيع محلات عطور أبيه طلبًا للميراث، كان ثمة حافز تمثّل في الإيمان بالكرامة التي تأكدت له من علاقته بماجدة، فراح يستدعي نشأته في جوّ مُفعم بالروحانيات حيث كان أبوه تاجر العطور يأخذه كل مساء إلى مجالس الذِّكْر والحضرة.

المرجعي والخيالي

يتسم الخطاب الروائي الذي جاء في أربع وحدات سردية يمثّل كلّ منها فصلًا من فصول السنة يُعبّر مجازًا عن أحداث الوحدة، هكذا: (شتاء طويل – ربيع في القوقاز – مواعيد صيفيّة – خريف أسود)، يتسم بالمزاوجة ما بين المرجعي والخيالي والرحليّ (رحلة الشتات التي مرّ بها المطرودون من وطنهم، ورحلة عبدالرحمن إلى أرمينيا، ورحلة أرمن إلى عالم الثراء في ألمانيا وكندا وصولاً إلى مرضه).

وإنْ كانت الغلبة للمرجعي الذي يشدّ النص إلى النُّصوص التاريخيّة، إلا أنّه ينجو من الكتابة التاريخيّة القارّة باختيار المؤلف حكاية عصريّة تبدأ بالمشهد اللافت الذي كان بداية التعارف بين عبدالرحمن وماجدة، وهو ما ساهم في استدعاء حكاية لها مرجعيّة تاريخيّة، متحرّرة كلية من ثقل التاريخ باستثناء الوقائع والتواريخ التي جاءت تارة على لسان ماجدة كوقفات سردية ترواح بها بين مأساتين (الماضي والحاضر)، أو تلك الموثَّقة باسم الجَدّ كشهادة مدوَّنة على أحداث ما جرى، في إشارة إلى دور الذاكرة كفعل مقاوم ضدّ محاولات المحو وطمس الهوية.

يأخذ المرجعي صيغًا متعدّدة داخل الخطاب الروائي، بعضها يأتي في صيغة الشهادة/ أو الوثيقة التاريخيّة، المعنونة بوثيقة “أ”، وهي جزء من كتاب “شهادات الناجين” جمعته دكتورة سيتا كيليجيان ويسرد فيها الأب عن الغارات الكرديّة والتهجير الجماعيّ، والعنف الذي مورس عبر اقتياد الجنود الأرمن في المضايق ثم تصفيتهم وما تعرضت له النساء من اغتصاب وقتل لرفضهن الجماع، وقد وصلت في أقساها إلى قَبول المساومة من أجل الحياة، بأن تحرّض امرأة ابنتها على أن تقبل بمضاجعة التركي حرصًا على حياتها، أو تترك ابنتها في معيّة آغا تركي لنفس السبب، وغيرها من عوالم البؤس والشّقاء والاستغلال التي عاشوا فيها بعد الطرد والتهجير القسري.

والآخر يأخذ خطابًا سيريا، حيث تتقاطع محدّدات المهنة والاهتمامات التي يقوم بها البطل مع ذات الاهتمامات التي ينشغل بها المؤلف الخارجي للنص. وعدم تطابق الاسم، بقدر ما ينفي نزوع النّص إلى الجانب السّيري، إلا أنّه في الوقت ذاته دليل على التمويه الذي يعمده خطاب رواية السّيرة الذاتيّة، فتطابق الهويات الثلاث – على نحو ما دعا فيلبيب لوجون - لا يمثّل شرطًا (ضروريًّا) كما هو الحال في السيرة الذاتيّة، بل إن انتفاء التطابق هو ما يمثّل قرينة أو ميثاقًا لفضاء رواية السّيرة.

وإن كان ثمة أصداء سيريّة على نحو إعلانه مهنته مع بداية الأحداث هكذا “أنا كاتب، هذه صنعتي، مجرد أرزقي، أقتات على الكلمات”، ثمّ رحلته مع الوفد إلى أرمينيا للاحتفال بمرور أكثر من مئة عام على أحداث الدياسبورا، وهي مشاركة حقيقيّة قام بها المؤلف الخارجي للنص، إضافة إلى حضور أسماء أعلام لها وجود واقعي مثل البابا تواضروس، والصحافي عادل حمودة، والفنان عبدالعزيز السماحي والمذيعة ليلى داوود وعادل توما وآخرين، جميعها أشبه بآليات تشدّ النص - في أحد وجوهه - إلى الفضاء السيريّ.

كما يحضر المرجعي في صيغة اليوميات التي يُسجِّلها الصحافي عبدالرحمن، وهي تأخذ شكلين داخل الخطاب الروائي؛ الأوّل هو يومياته منذ بداية اللّقاء المصادفة في مخفر الشرطة، وتنامي العلاقة بين الطرفين، وبداية التحقيق الصّحافي، والمشكلة التي تتعرّض لها بسبب جيرانها، وإن كان ثمة تقاطعات يعود بها الراوي إلى ذاته، ويسرد جوانب من حياته الشخصيّة، ودراسته وموت أبيه، وصراع الإخوة على الميراث، وهذا الجانب يتوازى مع الجانب الذاتي لماجدة منذ علاقتها بأرمن، إلى هروبه، ثم علاقتها الإشكالية بابنيها، وهذه اليوميات تبدأ من تاريخ الحادي والعشرين من ديسمبر 2015، وتنتهي في الحادي عشر من ديسمبر 2016، وهو تاريخ المجزرة التي حدثت في الكنيسة المرقسيّة بالعباسيّة.

والشكل الثاني هو أشبه بيوميات رحّالة؛ حيث يصف لنا الراوي الأنا العائد على عبدالرحمن تفاصيل رحلة أرمينيا التي استغرقت خمسة أيّام من الثاني والعشرين إلى السادس والعشرين من أبريل 2016، ومشاهداته برفقة الوفد المشارك، منذ ركوبه الطائرة، وزيارة المعالم السياحيّة فيها كبحيرة سيفان، وطقوس الاحتفال بشهداء المذبحة، إلى جانب رصده لعادات وتقاليد الشعب الأرمني. فالوصف يأتي بعين رحّالة يصف المواقع والطبيعة الجغرافيّة، والأطعمة وغيرها من معالم تؤرِّخ للمكان. وتتقاطع هذه المشاهدات مع ما تصفه ماجدة نفسها من طقوس دينيّة وعادات اجتماعيّة ومعالم سياحيّة كمعبد غارني وبحيرة سيفان السّاحرة.

الروائي أحمد مجدي همّام يُصدِّر مرويته “موت منظم”، باقتباس من أحمد فارس الشدياق في “الساق على الساق” يُبرِز من خلاله أسباب الصِّدام بين العربي والتركي، وحالة اللاوفاق التي تؤسّس لعلاقة صراعيّة أو إشكاليّة بين الطرفين

خطاب اليوميات المهيمن على النص يأتي كنوع من التوثيق ومحاولة من الراوي لكتابة مضادّة لفعل الإبادة والمحو الذي مُورس على الشعب من قبل، وهذه التسجيليّة أو التوثيقيّة التي يتسم بها خطاب اليوميات، تتوازى مع شهادة آرام أو الوثيقة التي أرّخت لما تعرّضوا له من قهر وامتهان وتشريد وانتهاك للأجساد والأموال والديار في أنهما أشبه بخطاب مقاومة بالكتابة، أو الردّ بالكتابة إذا استعرنا مصطلح بيل أشكروفت، فالتابع صار له صوت، والتنكيل لم يُنْسِهم الوطن؛ فالوطن صار بالنسبة إلى ماجدة كما تقول “الرحم الكبير (…) الذي أستطيع أن أغفو فيه دون خوف”. كما تظهر التسجيليّة أو التوثيقيّة بصورة واضحة في تسجيل زمن تفجيرات الكنيسة فيقول عبدالرحمن “ساعة المحمول تشير إلى التاسعة وسبع وخمسين دقيقة من صباح الأحد الحادي عشر من ديسمبر”.

ويحضر المرجعي كذلك عبر صيغة السّرد المعرفيّ الذي يتناثر داخل المتن الحكائي، فنطّلع على معلومات عن الأماكن وتاريخها ومعالمها، فمثلاً تقول ماجدة “غارني معروفة بالمطاعم والأكشاك السياحيّة التي تخدم زوّار المعالم الأثرية الكبيرة في القرية وعلى رأسها معبد غارني ذو الأعمدة، هذا المعبد أنشأه الأرمن القدامى في عصر تيريداس الأول سنة 77 بعد الميلاد، قبل أن تعتنق أرمينيا المسيحيّة وتصبح أوّل دولة مسيحيّة في العالم”، وتستمر في سرد المعلومات عن الأمبراطور تيريداس.

يتكرّر هذا النمط من السّرد المعرفيّ عندما تسرد عن المقر الروحي لـ”هيتانوسوتيون”، أو الوثنيين الجدد، فتروي ماجدة كلامًا منقولاً عن سيرانوش أن أول جمعية لهذه الطائفة ظهرت في 1991، وإنْ كانوا لم يحصلوا على المكتسبات القانونيّة إلا مؤخرًا، ومؤسّس هذه الجمعيّة شخص يُدعى إدوارد كوكوسيان. وهو ما نجد مثيله في المعلومات عن نادي آرارات والكنيسة القبطيّة في العباسية، فالكنيسة من عمر وجود الأرمن في مصر، بنتها عائلة بطرس غالي سنة 1911 فوق ضريحة، وبعد تفجيرها يأتي التأريخ لها في نهاية الرواية بعنوان “تاريخ 105 أعوام ناله غدر الإرهاب”.

تنحو الرواية منحى روايات الأصوات، فالحكاية تأتي عبر أصوات الشخصيات، وإن كان الصوتان المتناوِبَان على السّرد هما عبدالرحمن وماجدة، أما باقي الأصوات فحضورها ضئيل جدًّا، كصوت آرام في بداية الرواية، ثمّ قبل نهاية الرواية يأتي صوت أرمن زوج ماجدة، بعد عودته إلى مصر، فمن قبل كان يأتي حضوره من خلال صوت ماجدة، ودائما يأتي في صورة الخائن الهارب، والآن يأتي صوته مستقلاً وكأنه يريد أن يصحّح الصُّورة التي رسمتها ماجدة له، ومع أن الرّوْي بلسانه إلا أن صورته لم تتغيّر قيد أنملة، فما ذكره من دوافع للهروب والزواج، لم يشفع له بالنسبة إلينا كقرّاء، وإن كان شفع له عند ماجدة، خاصّة أن صورته لدينا اتسمت بالتناقض، فهو في حفل الزفاف الذي تم تعارفه بماجدة، أغضبه تصرُّف أحد المدعوين لأنه ذكر كلمة “شرفا” كإعلان عن هويته التركيّة، وهو ما كان سبب إعجاب ماجدة به، ثمّ في تحوّل غريب يتزوج بفتاة (إليفرا) نصف تركيّة ونصف ألمانيّة، ويعلن “أنها ندهته” أي أنّ تأثير حُبها كان شديدا عليه، فعاد إلى ألمانيا من أجلها، وهو الأمر الذي لم تغفره له ماجدة إلّا بعد أن رأت علامات المرض تنخر في جسده، وكأنها وجدت في المرض عقابًا على ما فعل.

عين على الواقع

ترسم الرواية برشاقة ودون تكلّف صورة لتأثير المتغيرات الاجتماعيّة والعصريّة في تحديد علاقات الأشخاص بعضهم ببعض على نحو ما جسّدت علاقة النفور بعد الحب بين ماجدة وأرمن، وهو ما سعت لجبره بعلاقتها بعبدالرحمن الذي وجدتْ فيه تعويضًا عن أيام الحرمان وافتقاد السند التي خلّفها هروب أرمن، ومن ثمّ سعت رغم التأنيب الداخليّ للتمسّك بها (أي العلاقة)، مع يقينها بأن حوائل (السّن والدين، والنسق الاجتماعي) تمنع استمرارها ووصولها إلى علاقة طبيعية متوافق عليها اجتماعيًّا على الأقل، لكنها استمرت.

وقد ظهر تمسُّكها بأن تأخذ العلاقة الشكل غير المقبول وفق الحوائل، في غيرتها مِن تقبيله لريهام، ثمّ إصرارها الغريب على أن يحضر جلسة الصُّلح مع أرمن التي اقتصرت على عائلتيهما، ثم إصرارها – مرة ثانية - على أن تبقى معه بعد هذه الجلسة رغم الألم الذي تذكرته بعدها، ثم جولاتهما معًا في مصر القديمة، وحرصها على رسم الصُّورة معًا وهما متشابكا الأيدي، كل هذا يشير إلى أنَّ عبدالرحمن كان لها بمثابة الحمى والحصن، وهو ما يتأكد بإصرراها - قبل حادث تفجير الكنيسة - على أن يُقِلَّها إلى الكنيسة القبطيّة في العباسيّة، وينتظرها حتى تنتهي من صلاتها، وكأنها تريد أن تكون صورته آخر شيء تحتفظ به.

الرواية تبدأ من مشهد سينمائي بامتياز، حيث يلتقي بطل الرواية الصّحافي عبدالرحمن سعد مع ماجدة “التي تكره الطاقة السلبيّة والأتراك وأرمن سبمونيان” في قسم الشرطة مصادفة

في المقابل بدت العلاقة بين ريهام الطبيبة الفنانة وعبدالرحمن علاقة عصريّة سريعة هشّة، تتماشى مع طبيعة العصر اللاهث والسَّريع، فالعلاقة لم تستمر أكثر من أيّام الرحلة المعدودة، على الرغم مما بدا بينهما من حميمية أثارت غَيرة ماجدة، ثمّ ما إن رجعا من الرحلة حتّى انصرف كل واحد منهما إلى شؤونه الخاصّة، ودخلت ريهام بعدها في علاقة جديدة، دون أن نرى غضب عبدالرحمن، بل على العكس تقبَّل الأمر، وقام بإرسال تهنئة لها على صفحتها على فيسبوك.

يدين الخطاب الروائي التعصُّب بكافة أطيافه وأيديولوجياته، فماجدة ترفض التعصّب للقومية المتطرفة وما ينتج عنه من قتل، فالقتل كما تقول يأتي لأتفه الأسباب: اختلاف الدين والملّة واللون واللغة والملامح، بل حتى لاختلاف النوادي التي يشجعونها. ومن ثمّ ترفض تعصُّب الأرمني الذي يؤمن بأن “الله لا يقبل الصلوات إلا إن كانت بالأرمنية”، وكذلك ترفض – بالتبعيّة – عصبية المعلم بابكين شاهينيان المتعصب للقومية الأرمنية وللقضية بشكل متطرف. وتظهر مقابل هذا سماحة كبيرة، تتجلى أرقى صورها في توزيعها الأموال التي حصلت عليها كتعويض من أرمن، وخصت بيت الزكاة بجزء من هذه الأموال. كما يدين الخطاب الأصولية الدينية، وخطابها المتشدد والمحرِّض على العنف والتخريب.

عمل الخطاب الروائي بشكل غير مباشر على كتابة سردية بديلة للأرمن، فعمد على توثيق المجتمع الأرمني داخل مصر عبر إطراد أسماء الشخصيات المشهورة مثل نيللي وأنوشكا ونوبار باشا.. إلخ، وقدمت الرواية بشكل غير مباشر تاريخ الأرمن في مصر، والشواهد الدالة على هذا الحضور، منذ حكايات الأب آرام سيمونيال أول شخص أرمني يصل إلى مصر، ثمّ بدر الجمالي مؤسس مشهد الجيوشي، وأيضًا تسجيل تراثهم المسيحي وأماكن تواجدهم وتجمعاتهم الاجتماعية وكنائسهم.

وتؤكد الرواية على عمق العلاقة بين العرب والأرمن - كنقيض لعلاقة العرب والأتراك كما ظهر في التصدير – منذ قديم الزمن، حيث أوصى الشريف حسين بن علي الهاشمي وكان ملكًا على الحجاز بأن يعامل أبناء الطائفة اليعقوبيّة الأرمنية معاملة حسنة وهو ما تحقّق بعد الشتات، فلاقوا كل ترحيب واستقبال من جميع الشعوب العربية أثناء مرور تغريبتهم بأراضيهم.

وعلى الرغم من الصُّورة السلبية التي رسمتها الرواية للأتراك إلا أن الروائي فصل بين الأكراد والأتراك، فعمليات الاضطهاد التي حدثت للأرمن كانت من قبل الأكراد وفق الشواهد التي رويت، كما أنه لم يبخس الأدوار الإيجابيّة التي قام بها بعض الأتراك لصالح الأرمن، كموقف الطبيب الذي عالج خالة الأب آرام التي أطلق عليها الكردي الرّصاص لأنها رفضت أن تضاجعه، وقد وجدها طبيب تركي فعالجها ولما شفيت غيّر اسمها وتزوجها.

ومع أن الخطاب السّردي يتمثل لغة فصيحة في سرده، إلا أنّه مُطعّم عبر الحوارات بلغة الخطاب اليوميّ، ومن ثمّ تنكسر فيها قواعد اللغة، وأيضًا الرسم الكتابي للكلمات، فتأتي اللغة مكتوبة وكأنها منطوقة/ شفاهية مثل كلمة “يا أستاز” و”والله أنت إنسان محترم يا أستاز عبدالرحمن وأنا يعني مش عارفة أقول لك إيه (…) ممتنة لذوقك ولمساعدتك ليا عند القسم” وغيرها من حوارات.

نجح أحمد مجدي همام في تقديم مرويّة تدثّرت بالتاريخ دون أن تجعله عبئًا عليها، عبر لغة سرديّة حيوية أخاذة، ولقطات سرديّة جميلة مفعمة بالحيوية، أشبه بلقطات كاميرا فنان محترف، بعيدة عن الشوائب والزوائد، كما أن رسم الشخصيات جاء متوافقًا مع الهمِّ الذي يُثقل كاهلها؛ فعبدالرحمن شاب طموح، يدفعه طموحه إلى المغامرة والنبش، ويحقّق ما يريد، وماجدة امرأة قويّة، نموذج للشخصيّة الإشكاليّة التي تتجاوز محنتها وتعبرها متعالية على الجروح أو حتى الرضوض التي من الممكن أن توقف مسيرتها، كما أن مشهد موتها جاء ليعضد من شخصيتها التي كانت نموذجًا للفداء والتضحية والإيثار للآخرين.

على الجملة نحن مع رواية ذات بناء سرديّ متماسك، مُضفَّر بتقنيات سرديّة حداثية وما بعد حداثيّة، تتطرق عبر لمحات أو شذرات لموضوعات متعدّدة تتصل بحيوية اللحظة الآنية، وجرائم الماضي، مثل النزعة العرقيّة والهوية المستلبة والبديلة، والشتات والمنفى، والتهجير، والحب والفقد، وانبعاث الحياة من جديد، كما تحثُّ في أحد جوانبها على الوعي البيئي والجمالي، وتدعو إلى البحث عن الأمان والسّلام النفسيّ والمجتمعيّ، وإمكانية التعايش الإنساني والعيش المشترك دون النظر إلى جنس أو دين أو عرق، كما تدين التطرّف والتعصّب بكافة أشكاله، وترفض التقسيمات الإثنيّة والدينيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والقبليّة أو حتّى أية أيديولوجيا مضللة و/أو زائفة تُقسّم وتصنف البشر إلى فئات وطبقات، رواية تسمو فوق كل الخلافات والاقتسامات والنزعات لتؤسِّس لعلاقات إنسانية - رغم المحن والآلم – قائمة على الحب والإخلاص والتفاني بعيدة عن الكراهية أو التحيزات متجاوزة لكل الحوائل والعقبات. هذا البناء يسعى - ضمن أحد أهدافه المضمرة – لتفكيك السّرديات الكبرى واستبدالها بسرديات صغرى تقوِّضها، وتصحح الأخطاء والزائف.

الشيء الوحيد الذي يؤخذ على العمل - من وجهة نظري الخاصّة - أن المؤلف بنى رؤيته على رؤية أحاديّة للمأساة دون أن يضع رؤية الطرف الثاني (الجاني) ودوافع ما حدث، فنحن لم نعرف دوافع إصدار الباشاوات الثلاثة قراراتهم بالترحيل؟ وما هو دور الكرد في هذه العمليات؟ ولماذا حدث التواطؤ من بعض الأتراك وحموا أوساعدوا الأرمن في مخالفة شديدة للقوانين آنذاك؟ كلها أسئلة مفتوحة تنتظر الجواب، وهو ما لم تقدمه الرواية!