مراد القادري: الشعر المغربي لا يحتاج إلى إثبات شرعيته وشعريته

عبر سنوات من النشاطات المبتكرة والمتجددة تمكن بيت الشعر المغربي من أن يكون جامعا لمختلف الشعراء المغاربة والعرب وحتى العالميين، من خلال نشاطات هامة مثل جائزة الأركانة العالمية للشعر التي كرمت أهم القامات الشعرية العربية والعالمية، أو من خلال انفتاحه على التجارب الشعرية الشبابية وإصدارات الكتب والمجلات وفتح أبوابه لشعر الزجل والموروث الشعبي والفنون الأخرى، كلها توجهات تكرست على امتداد السنوات وظهرت راسخة مع تولي الشاعر الزجلي والأكاديمي المغربي مراد القادري لإدارة البيت. “العرب” كان لها هذا الحوار مع القادري.

يترأس الشاعر والأكاديمي مراد القادري مؤسسة بيت الشعر في المغرب منذ العام 2017، حيث يعمل على تنزيل الاختيارات الكبرى التي تأسّس من أجلها، بيت الشعر عام 1996، ومن أجل القيام بكل المبادرات التي من شأنها إشعاع الشعر المغربي والترويج له وتيسير سبُل تلقيه وترجمته، وتوطينه في الذائقة والوجدان، وتقوية حضوره في الفضاء التعليمي والجامعي والإعلامي، والتعريف به عالميا من خلال مدّ جسور الحوار والتواصل بينه وبين الشعريات العالمية الأخرى.

في هذا الحوار مع القادري نتطرق إلى أهم قضايا الشعر المغربي وخاصة الزجل، علاوة على نشاطات بيت الشعر كمؤسسة جامعة للشعراء المغاربة، إضافة إلى الحديث عن علاقة الشعر بالساحة الأكاديمية المغربية.

البعد الكوني للشعر

مقاربة بيت الشعر تعتمد على تنْويع الشُّركاء من مؤسسات وترسيخ حضور أكبر لفكرة الشّعر وضرورته في حياتنا

العرب: نبدأ حوارنا بدوافع تأسيس “بيت الشعر” في العام 1996، والتي منها تعزيز حضور الشعر في مختلف مناحي الحياة وترسيخ وجوده كوسيلة للتواصل الإنساني والحضاري، هل هذه الأسباب لازالت قائمة في وضعنا الحالي ثقافيا واجتماعيا وإلى أي حد نجحتم في مهمتكم الجديدة، بما في ذلك طبع الدواوين الشعرية والدراسات النقدية وإقامة ندوات؟

مهمة مؤسسة بيت الشعر في المغرب، ضرورية وحيوية لصناعة المعنى الإنساني، والوجود البشري فوق هذه الأرض، كل ذلك مع الحفاظ على استقلالية المؤسسة وعدم ارتهان قرارها لأيّ جهة رسمية أو غير رسمية.

وأؤكد أن التصوّر، الذي انطلق منه بيت الشعر في المغرب في بلورة تأمّل معرفيّ بشأن علاقة الشعر بالتربية، لا ينحصرُ في علاقة الشعر بالمدرسة مثلا، بل يتجاوزُ ذلك إلى كلّ الامتدادات الممكنة للشعر في حياة الإنسان، وفي الفضاءات العمومية، وفي مُقتضيات العيش المشترَك. لذلك حرَص بيت الشعر في المغرب على إشراك شُعراء مغاربة في تأمّل هذه العلاقة. إشراكٌ يَتغيّا الإنصاتَ لمقترحات الشاعر بشأن الامتداد المحتمَل لقصائده لدى الناشئة ولدى مختلف شرائح المجتمع.

أعتقدُ أنّ المقاربة التي اعتمدت على تنويع الشُّركاء وتوسِيع دائرة الأصدقاء من مُؤسسات عمومية وأخرى مدنيّة مُستقلة، سمحت بحضور أكبر لفكرة الشّعر وضرورته في حياتنا المجتمعية، وأكّدت أنّ مهمة النّهوض به وتقوية وجوده وإشعاعه، من مسؤولية كل مكونات المجتمع، من مدرسة وجامعة و إعلام و مؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

وفي هذا الإطار، أفضى التعاون القائم بيننا و”جمعية نقّاد السّينما” إلى تنظيم ندوةٍ وطنية عن “الشعر والسينما” شارك فيها ثُلّة من الشّعراء والسينمائيين المغاربة ونُقاد السينما، بهدف مُضاعَفة زَوايا النَّظر، وفحْص طَرائق استفادَة الشعرِ من فنِّ السينما وتِقْنياته التعْبيريَّة، وإدماج ذَلك في مُكوناتِه الفنيَّة الدَّالة، وبالمُقابل استكناه تَحوُّل الشِّعر مادةً سائِغة تَسْتوعبُها لُغات السِّينما وتِقْنياتها، منْ أَجْل بِناء أفْلام بقَوافٍ مرْئيةٍ، ومَجازاتٍ ضارِبة في أقَاصي الْجَمال والحُلم.

هناك الكثير من اللّحظات التي تكشِفُ عن غِنى الممارسة الثقافية والشّعرية التي ميّزت هذه الفترة، من أبرزها لحظة جائزة الأركانة العالمية للشعر التي داومتْ على انعقادها، في وفاءٍ للفكرة التي قامت عليها وهي الاحتفاءُ بالمُنجز الشّعري الأكثر إضاءة في المشهد الشّعري العربي والعالمي، وبكونها، قبل كل شيء، جائزةٌ للصّداقة الشّعرية، يـقدّمُها المغاربة لشاعرٍ يتميّزُ بتجربةٍ في الحقل الشّعري الإنساني ويُدافع عن قيم الاختلاف والحُرية والسّلم.

جائزة الأركانة احتفاء بالمنجز الشعري الأكثر إضاءة في المشهدين الشعريين العربي والعالمي

بها نُحيّي الشعراء وبها نتقاسمُ وإيّاهم حُبّنا للشّعر وسَهرَنا عليه، بما يليقُ من التّحية والمحبّة، وإذا كان هناك من معنى لذلك، فهو حِرصُنا في بيت الشّعر على ما يصِلُ شِعْرَنا بعُمقه الأفريقي وأفقه العربي والعالمي، وعلى ترسيخ الكلمة الشعرية في بُعدها الكوني.

والواقع أنّ هذا البُعد الكوني، هو الذي يُوَجّه أنشطة بيت الشعر في المغرب، سواء في شقّها الأكاديمي المُجسَّد في الدورات والندوات الأكاديميّة أو في أبواب مجلة “البيت” ومنشوراته وإصدارته التي انفتحت بشدة على الترجمة لما تمثّله من معاني الاسْتضافة، وكذلك بالنسبة إلى جائزته “الأركانة” التي ما فتئت تُعانقُ الشّعريّات العالميّة وتتحاورُ معها.

وعلى المستوى العربي، كان بيت الشعر في المغرب المؤسسة الشعرية الوحيدة التي احتفت بالذكرى العاشرة لرحيل الشاعر الكبير محمود درويش، وفاءً للوعد الذي قطعناه على أنفسنا بجعل 2018 سنة لمحمود درويش.

كذلك، من بين أبرز علامات هذه الفترة مُشاركة بيت الشعر في المغرب في تأسيس منتدى الجوائز العربية الذي جاء بمبادرةٍ من جائزة الملك فيصل العالمية، حيث تمّ انتخاب جائزة الأركانة عضوا في المجلس التنفيذي للمنتدى الذي يتّخذُ من العاصمة الرياض مقرّا له.

إنّ الاستعراض السريع لهذه الحصيلة، لا يعني أبدًا أننا راضُون عن أدائنا الثقافي، بل نعتبرُ أنّ المنجز كان واعدًا بالكثير لولا جائحة كورونا التي وجّهت ضربة قاضية للدينامية التي انخرط فيها بيتُ الشعر، والتي أشاد بها الكثيرُ من المتتبّعين، مُنوّهين بحضوره النوعي وبأنشطته وبرامجه الثقافية واستدامتها للسؤال الشعري.

العرب: ما هو حجمُ إصدارات المؤسسة السنوية وطبيعة انفتاحها على إنتاجات من خارج المغرب؟

يُعتبر النشر رئةً أساسية لبيت الشعر، الذي أصبح، خلال السنوات الأخيرة، مؤسسة ذات حضور واضح في مجال النشر، خاصة نشر الكتاب الشعري، وفي هذا الإطار، ينشرُ بيت الشعر سنويا ما يقارب 20 عنوانا، تتوزّع بين المطبوعات الشعرية والنقدية والترجمية، خاصّة تلك التي تقدّمُ أصواتا جديدة قادمة من المستقبل وتعِدُ بوعد زاهر للشعر المغربي.

وقد كان من نتائج هذه الاستراتيجية أن صار بيت الشعر قِبلة لكثير من الشّعراء والنقاد والمترجمين الذين اختاروا أنْ تظهر عناوينُهم الجديدة ضمن منشورات البيت، وأؤكد أنّ ثلثي ما يتمّ نشره يعودُ إلى أفراد ليسوا من المنتسبين لبيت الشعر، وهو ما يكشِفُ أنّ إمكانية النشر ليست حِكرًا على أعضاء هذه المؤسسة، بل هي مُتاحة، كذلك، لمن هم خارجها، متى توفّرت في منشُوراتهم معاييرُ الجودة الفنية والجمالية والقيمة المعرفية والفكرية.

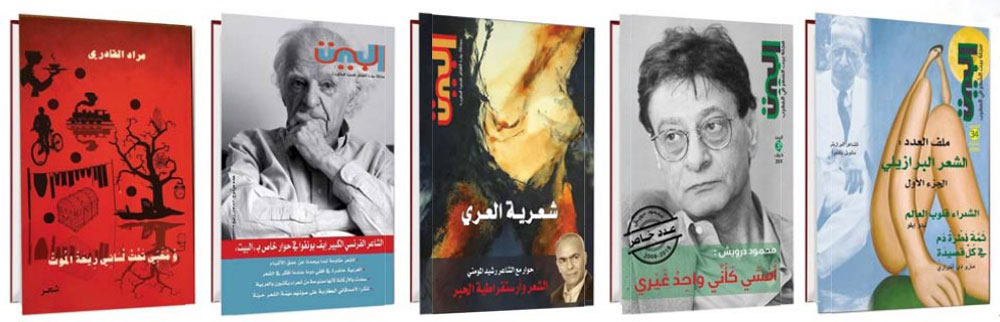

أما عن سؤالكم بخصوص انفتاح النشر على الإنتاجات من خارج المغرب، يكفي أن أشير إلى ما تقوم به مجلة “البيت” التي ظهرت منها أعدادٌ مميزّة، احتفت بشِعرياتٍ عربية وإنسانية، كالشّعر السّعودي والبحريني والبرازيلي والإسباني، مع مُبادرةٍ جديدة، تقضِي بتخصيصِ أعدادٍ كاملة لبعض التجارب الشّعرية الكبرى، تقديرًا وتكريما لها.

في هذا الإطار أشِيرُ إلى العدد الخاص بالشّاعر محمود درويش، والعدد الخاصّ بالشاعر أمجد ناصر، كل ذلك يؤكد الأفق العربي والإنساني لهذه التجربة الإعلامية المتفردة، والتي جعلت من الشّعر، والشّعر وحده، سببًا لوجودها، ووسيلةً لانفتاح الشعر المغربي وتواصله مع مختلف الجغرافيات الشعرية.

تجربة ذاتية

العرب: عانيتَ مع تداعيات فايروس كورونا لأسابيع، كيف كانت معاناة الشاعر والأديب بداخلك مع هذا الوافد القاتل؟ وكيف تفاعل بيت الشعر مع إكراهات هذا الوافد غير المرغوب فيه؟

لا أخفيك، كانت تجربة صعبة، ليس عليّ فحسب، بل على أسرتي وأحبّتي وأصدقائي الذين غمروني بالكثير من المودة والعناية، مُتابعين بشكل يومي ما كان يصلهم من أخبار من داخل المستشفى، وذلك طيلة الأسابيع الثلاثة التي قضيتها بالتمام والكمال موزعة بين غرفة الإنعاش وغرف العزل.

شاهدتُ الموت. كلّ ليلة، كنت أراه يتمشى في رواق المستشفى، متنقلا بين الغرف، يخطف منها ما يشاءُ من الأرواح، حتى إذا طلع الصباح، أدركنا مَنْ مِنَ النزلاء صعَدت روحُه إلى علياءِ السماء.

لقد استقطبَ خبر إصابتي بالوباء اهتماما واسعا من طرف شرائح واسعة من الكتاب والمثقفين والشعراء والفنانين والإعلاميين، الذين لم يبخلوا بالاتصال و الاستفسار والدعاء. لذلك، فعلى الرغم من صعوبة هذه التجربة، إلا أنها كشفت لي حجم المحبة التي يُمكن لنا أن نجنيها إذا ما كنا صادقين صدوقين مع محيطنا الإنساني و الاجتماعي.

أما بخصوص بيت الشعر في المغرب، فقد سعى من جهته، ونكايةً في الوباء إلى استغلال الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي لمواصلة نشاطه وذلك ما خوّل له مواصلة خدمته الثقافية والشعرية لفائدة العموم، و من ثمّ برمجة، عن بُعد، لقاءات ثقافية وأماس شعرية و نقدية، حقّقت نِسب مشاهدة عالية في وسائط التواصل الاجتماعي.

العرب: ديوان “ومخبي تحت لساني ريحة الموت” هو إصدارك لهذه السنة. ما هي ظروف خروج هذا العمل في هذا التوقيت؟ وهل له علاقة بتجربتك المرضية؟

يمكنُ القول إنّ هذا الديوان، هو ردّة فعل الشاعر الذي بداخلي، على الأوضاع التي عاشتها البشرية خلال السنتين الأخيريتين، و تحديدا منذ حلول وباء كوفيد – 19 بيننا. الديوان صدر عقب مغادرتي للمستشفى، و عنوانه، كما تفضلت، “ومخبّي تحت لساني ريحة الموت” و هو الدّيوان الخَامس في مساري الشعري و يمتـدّ على سبعين صفحة، ويشتمل على خمس عشرة قصيدة، تعكسُ جميعُها أجواءَ الهشاشة والضعف الإنساني، وكذلك فجيعة الموت التي هيمنت خلال الفترة الأخيرة على الحياة اليومية بسبب وباء كورونا.

ديوان يحتفلُ بالغياب، ويومئ بتلويحات مناديل الفقد نحو الشعري فينا، نحو هشاشتنا وضعفنا وعزلتنا. في كل قصيدة من الديوان، ثمة شيء غائب أو منذور للغياب. على أن هذا الغياب، لا يقدر أنْ يمحيَ كلّ الأثر الذي يظلُ شاهقا بحضُوره. على الأقل الحضور الشعري، ولقد كتبت غالبية قصائد هذه المجموعة الشعرية، خلال فترة الحجر والوباء. لذلك، فقد جاءت ممهورةً برائحة العُزلة والضّعف الإنساني، مُستغورةً لحظات الهشاشة والموت.

العرب: حدّثنا عن الطقوس المساعدة في توليف قصائِدك وهل يمكنُ القول إن الزّجل أثير لديكم أكثر من الفصيح؟

شخصيا، لا أحبّذُ أسطرة عملية الكتابة، ولا الادّعاء بأنها وحيٌ من ملاك عُلوي، أو تأتي ضمن طقوس خاصّة. أرى الكتابة ممارسة عاقلة وراشدة. أكتب عادة في مكتبي داخل البيت، مُحاطا بالأوراق، أكتب، وأعيدُ العشرات من المرات ما أكتبه، دون ملل ولا تذمر أو إحساس بالضجر. قد تدفعني ألِفٌ عرجاء على تمزيق الورقة وإعادة ما كتبته.

أمّا عن علاقتي بقصيدة الزجل، فأصدقُك القول أنني لا أعرف جنسا إبداعيا آخر. أخلصتُ للقصيدة العامية منذ أنْ لحقتني لعنة الكتابة، وأخلصتْ هي الأخرى لي. لذلك، فإن اسمي يكون قد تكرّس أساسا كشاعر للعامية، وباحث فاحصٍ لمنجزها الشعري في المغرب.

الشعر المغربي

العرب: من موقعكم كشاعر وأكاديمي كيف تتعامل الجامعة المغربية مع تجارب الشعر المغربي وتاريخه وهل هناك اهتمام بهذه المادة من طرف الطلبة الباحثين، ولماذا يفضل البعض الاهتمام بتجارب خارج المنتج المغربي، وهذا يدفعنا إلى استفساركم بخصوص طبيعة علاقة الناقد المغربي بالقصيدة الزجلية، وهل هو منفتح على التعامل مع عوالمها أم يتحرج على المضي في هذا الطريق ولماذا؟

بخصوص السؤال الأول، لا بدّ أن نسجّل فضل الجامعة المغربية على الشعر المغربي الذي شملته بالقراءة والتحليل، وهو ما يكشفه الكم الوافر للبحوث والأطاريح التي انكبت بالدراسة على هذا الشعر. فضلٌ يعود إلى ثلة من الباحثين والأكاديميين المغاربة الذين ارتأوا حاجة الشعر المغربي إلى المصاحبة والتثمين والقراءة النقدية.

ولا ننسى أن أهم الأطاريح حول هذا الشعر، خرجت من داخل الجامعة، أشير هنا، للمثيل فقط لا الحصر، لبحوث الشاعر محمد بنيس حول شعراء الستينات، والشاعر عبدالله راجع عن شعراء السبعينات، والشاعر حسن نجمي عن الشعر الشفوي وغيرها.

ومع ذلك، فإن شعرنا المغربي ما زال في حاجة إلى القراءة والكشف والإضاءة، ليس بهدف إثبات شرعيته وشعريته في علاقة بالمشرق العربي، وهي المسألة التي استنزفت، للأسف، الكثير من الجهد والحبر من طرف باحثينا، بل بهدف إثبات انتمائه لحومة الشّعر وكفى.

وبخصوص علاقة الناقد المغربي بالقصيدة الزجلية أو العامية، فيمكن لي الجزم أنّه بالرغم من الشّرعية الحضارية الضاربة في ربوع التاريخ، فقد عاش الزجل في المغرب جُرحَه الخاص. لقد كان يُنظر إليه دوما كقصيدة عمومية أو شعبية، غير قادرة على أنْ تنتسب إلى حقْل الأدب الرفيع، المكتوب باللغة العربية المدرسية، علما أنّ الدارجة التي ينكتبُ بها هي سليلةُ اللغة العربية. وهما معًا يشتركان في العديد من الخصائص التركيبية والدلالية والمعجمية. يتجلّى ذلك الجُرح في استبْعاد هذا الشعر من المقرر الدراسي في كافة الأسلاك التعليمية، ومن النّـشر في بعض المنابر الثقافية وحِرمان منتجيه وشعرائه من الانتساب إلى المؤسسات الثقافية الوطنية.

ويمكن القول إنه ومنذ التسعينات من القرن الماضي، فإن عددا من النقاد المغاربة اجترحوا نظرة مختلفة في التعاطي مع هذه القصيدة. هكذا، لن يعود الزّجل خلف الشعر. بل سيأخذُ مكانه الطّبيعي كضلعٍ من أضلاع القصيدة المغربية الحديثة والمعاصرة وركنٍ من أركانها، لا يمكنُ التغافل عن مُنْجزه أو تجاهل تراكماته الجمالية والفنيّة التي تُغذّي المتخيّل الشّعري المغربي والعربي على حدّ سواء. خاصة بعد أن برهنت قصيدة الزجل على هُويتها ككِتابةٍ شعرية، وذلك بعيداً عن التراتُبيات اللغوية والتصورات النقدية التي كانت حولها، كما أكدت على قيمتها وشعريتها، خاصّة في اللحظة التي تنجحُ فيها هذه القصيدة في بناءِ ممارسة نصّية لها الغواية وقلقُ السؤال.

العرب: أنتم من الوجوه القليلة المهتمة بالقصيدة الزجلية في المغرب، إلى أي حد تلبي مسارات القصيدة الزجلية اهتمامات المتلقي المغربي وتعبر عن احتياجاته الوجدانية وتترجم تطلعاته وكذلك تعامل هذه القصيدة مع الوجه الاستهلاكي للغة الذي لامسناه في السنوات الأخيرة إذ هناك من يقول إن القصيدة الزجلية تملك قوة جذب جماهري أكثر مما هو عليه الشعر الفصيح، إلى أي حد أنت متفق مع هذا التصنيف؟

أولا يجبُ أن نفرّق عند الحديث عن قصيدة الزجل المغربي بين صِنفين، هناك القصيدة الزجلية الوجدانية، كما كتبها عددٌ من الشعراء الذين توجهوا بكتاباتهم الشعرية لإثراء مدونة الغِناء، مثل الشعراء أحمد الطيب لعلج، حسن المفتي وعلي الحداني، والذين تحولت قصائدهم إلى أغان شهيرة أداها مُطربون مغاربة، حيث التفاعل الجماهيري أكسب هذا الشعر نوعا من الذيوع والانتشار.

فيما التجربة الشعرية الحديثة لقصيدة الزجل، والتي أزعم أنني أنتمي إليها، ما فتِئت توسِّعُ وتُعمِّق المسافة بينها وبين مُتلقّيها، حتى ولو كان من أهْلها وذويها، ما يحدّ من “خرافة” الذيُوع والانتشار.

ذلك أنّ تلقّي هذه القصيدة صار مشروطا بامتلاك المتلقي لخلفية شِعرية وثقافية لها القُدرة على النّفاذ إلى الطبقات السفلى للقـوْل الشعري، بعد أن صار، هذا القول، غير معنيّ بالنبوءة والتحريض، بل بالإدهاش والحيرة والانتِصار للغةٍ مُوحِية تتماسُّ مع الدّواخِل.

انتظارات المثقفين

العرب: أخيرا، شهد المغرب يوم 8 سبتمبر انتخابات محلية وبرلمانية، كيف ينتظر المغاربة تشكيل حكومتهم الجديدة؟ وما هي رهاناتكم كمثقفين على السياسيين والوزراء المعنيين بهذا القطاع لدعم الفعل الثقافي ودعم الكاتب والعناية به خصوصا وأن الكثير من المثقفين يعانون الأمرّين عندما يسقطون فريسة المرض والعوز؟

فعلا، ننتظر بين الفينة والأخرى، الإعلان عن الحكومة الجديدة بقيادة السيد عزيز أخنوش، الذي تبوّأ حزبه الصدارة في الانتخابات الأخيرة.

ثمة انتظارات للشعب المغربي، تنصبّ على تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص الشغل، وتحسين جودة الحياة، على أن القطاع الثقافي له انتظارات خاصّة. فنحن، كفاعلين ثقافيين سواء كأفراد أو كمؤسسات، نتطلع أن تنجح الحكومة القادمة في اعتماد سياسة ثقافية مندمجة والتقائية، تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المتزايدة التي صارت للثقافة، ليس كفعل ثانوي، بل كأولوية وضرورة إنسانية وحضارية، لأن مرتكزها هو الإنسان.

لذلك، نتطلّع إلى رؤية سياسية جديدة للحقل الثقافي، يكون في مقدّمتها إطلاق سراح “المجلس الوطني للثقافة واللغات” الذي نصّت عليه المادة الخامسة من دستور 2011، و الذي بالرغم من مرور عقد من الزمن على التصديق عليه، مازال حبرا على ورق. نتطلع، فعلا، إلى إرساءُ استراتيجية ثقافية وطنية؛ على أن يكون إقرارها بموجب قانون كما هو الحال مع قانون الإطار الخاص بالتربية والتعليم.