طه حسين ينقذ الكاتب أحمد ناجي من السجن

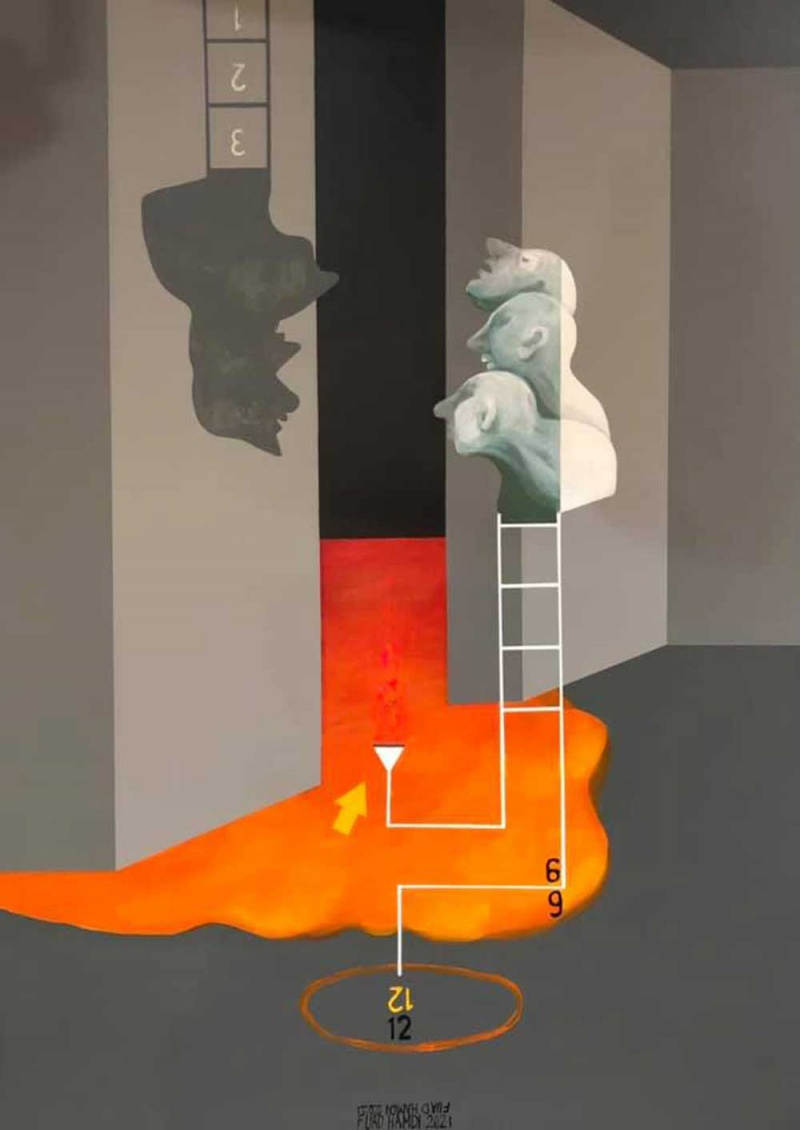

تجربة السجن واحدة من أقسى التجارب التي يعيشها الإنسان، والسجن هو من أكثر الأمكنة نفورا ونقيضا لأماكن الألفة التي ذكرها غاستون باشلار، فهو المكان المعادي بامتياز إن لم يكن أكثر الأمكنة تمثيلا للترويع والترهيب وسحقا للذات؛ ويمكن القول إن السجن نقيض الحياة؛ فنظام المراقبة والمعاقبة، هو نقيض الحرية والإرادة الفردية. لكن المفارقة أنه قد يصبح مكانا هاما للإبداع.

ولئن كانت الذات تستعيد وجودها / هويتها في الأماكن الأليفة التي تذكرها بالبيت والطفولة والرحم الذي هو موئل الاستقرار والأمان، فإن الذات في السجن تكون مستلبة تماما، مفتقدة للاستقرار والأمان (أي السلام الجسدي والنفسي معا)؛ لأنها واقعة تحت حصارين أولهما: مادي (بالسجن والقيود)، وثانيهما: معنوي حيث الذات خاضعة للمراقبة والتلصص ومن ثم تفقد استقلاليتها وهويتها المشكلة لها.

ففي السجن الذات واقعة تحت سلطة آخر بل آخرين، يمارسون استلابها بالتبعية بدءا من إدارة السجن، وما تقوم به من ترويع وترهيب وانتهاء بأدواتها السرية؛ المسجونين أنفسهم الذين لا يقلون عنها ترويعا وتهديدا، خاصة القدماء الذين تمنحهم السلطة تفويضا بأن يحلوا بديلا عنها في التنكيل بمن يزعجهم من المعاقبين، وبذلك يكون العقاب مضاعفا، وأقلها هوانا هو الاستسلام لابتزاز هؤلاء الوكلاء، تجنبا للوقوع فريسة لممثل السلطة الحقيقية الذي لا يتوانى عن ممارسة القمع ضد الآخرين؛ ولاء للسلطة العليا.

داخل القوقعة

الجامع المشترك بين البيت باعتباره مكان الألفة والسجن باعتباره المكان المعادي، أن كليهما كلما نبتعد عنه نظل دائما نستعيد ذكراه – مع اختلاف نوع الذكرى – فالسجن بما يحمله من دلالات القهر والحصار والقمع، هو أيضا كلما ابتعد عنه من خاض تجربته، سعى إلى استعادته في مفارقة عجيبة.

تأتي استعادة البيت لما كان يوفره من الإحساس بالحماية والأمن، وعلى النقيض تماما تأتي استعادة السجن خشية افتقاد الحماية والأمن، وخوفا من الإحساس بالقهر والاستلاب والوقوع تحت دائرتهما معا، فحضور السجن كفيل بافتقادنا الثقة في العالم، وهو عكس الإحساس الذي تسربه ذكرى البيت في نفوسنا، فمع السجن تهتز ثقتنا في العالم؛ والخروج من السجن لا يعني ترميم هذه الثقة بل مع الأسف تزداد الهوة بيننا وبين العالم بأشخاصه وأشيائه، فنميل إلى الأماكن الضيقة الرديفة للقوقعة كنوع من انطواء الإنسان إلى داخله، وهو الأمر الذي جسده الكاتب المصري عبدالحكيم قاسم، بتقصيه أثر الغرف المقبضة على ذاته. وقد تكون الكتابة شكلا من أشكال القوقعة التي نحبس أنفسنا فيها على نحو ما فعل صنع الله إبراهيم في “تلك الرائحة”.

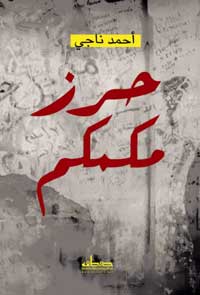

في معظم تجارب السجن تسرد الذات الساردة (الواقع عليها فعل القهر) الانتهاكات التي تتعرض لها، ومن ثم نكون إزاء تجارب شخصية وقع عليها فعل القهر، ومورست عليها أشكال مختلفة من الانتهاك المادي والمعنوي، لكن في تجربة أحمد ناجي “حرز مكمكم: القراءة والكتابة داخل السجن” (صفصاف للنشر 2020) حيث قضى عامين في السجن بتهمة خدش الحياء العام، دون أن نعرف كيف تم خشده، ولماذا هو عام في حين النص لم يقرأه إلا قلة من النخبة، تتجاوز التجربة وصف ثنائية العلاقة بين الضحية والجلاد، التي دأبت سرديات السجن على اجترارها.

منذ تجارب صنع الله إبراهيم (“تلك الرائحة” ثم “شرف” و”يوميات الواحات”)، وطاهر عبدالحكيم “الأقدام العارية”، ونبيل سليمان “السجن” وفاضل العزاوي “القلعة الخامسة” وفتحي غانم “حكاية تو”، وغيرها من أعمال شكلت سردية بديلة أو مضادة كشفت عن خطاب القمع الذي مارسته السلطة ضد معارضيها، ومن جانب آخر كشفت عن حيل الكتاب في مقاومة هذا القمع وتعرية وجه السلطة القبيح وفضح انتهاكاتها، كنوع من الانتقام السلبي دون المواجهة الحقيقية، وإنما الرد بالكتابة – بتعبير بيل أشكروفت – على كافة التجاوزات التي مورست ضدها. ومن جانب ثالث كانت فرصة حقيقية لمواجهة الذات بإخفاقاتها ومن ثم استردادها على نحو ما رأينا في تجربة لطيفة الزيات “حملة تفتيش أوراق شخصية”.

عطفا على ما سبق هل يمكن إدراج كتاب “حرز مكمكم: القراءة والكتابة في السجن” لأحمد ناجي تحت إطار سرديات السجن؛ ظاهريا الكتاب يتحدث عن تجربة سجنه لمدة عامين بتهمة خدش الحياء العام، وفقا لاتهام ممثل النيابة. لكن المضمر أنه يتجاوز ما وقع على ذاته، دون أن يهمله، إلى نظرة عامة لواقع السجن والحياة داخل أماكن تنعدم فيها الحياة، ويرصد لعملية التكيف المجبرة عليها الذات؛ الذات الواقعة تحت سلطة المراقبة والتلصص تقوم بذات الفعل ولكن ليس لحساب السلْطة القاهرة أو – بتعبيره – “السادة الجدد”، أو حتى من أجل الاستغلال، وإنما جاء الأمر كنوع من الهروب من المكان ذاته إلى الوقوع أسيرا لحكايات أفراده.

مبدئيا، تنجو تجربة أحمد ناجي من السقوط في فخ سرديات السجن الاستهلاكية (إن جاز وصفها) باجترار ذكريات أيام المعاقبة والتلصص، إلى تقديم تجربة جديدة كما هو واضح في العنوان الفرعي للكتاب “الكتابة والقراءة داخل السجن”. وكأنه لا يريد تكرار ما سبقه. فهو لا يتعامل مع السجن على أنه رحلة عقابية أو حرمان من ممارسة الحياة الطبيعية، وإن كان هذا يمرره بذكاء شديد دون إفراط أو مبالغة، إلا أن تعامله مع هذه التجربة لا يتوقف عند هذه المسألة إلى قراءة فكر السلطة ومفهومها عن المؤسسة العقابية كما أسماها فوكو، فهنا مع الأخذ في الاعتبار بأن السجون بما أنها مؤسسة غايتها التأهيل والإصلاح لا العقاب، وهو ما لا وجود له في المجتمعات “العربية” تكون هذه الوسيلة معطلة لأن هدفها الحقيقي على حد تعبير ناجي – هو “إخصاء أي انتصاب، وردع أي اختلاف”.

كما يسعى المؤلف إلى استعادة ذاته والوقوف على حقيقتها وجوهرها، حيث يقدم ما يشبه المحاكمة لهذه الذات، محاكمة لا تدين ذاته بل على العكس تماما تبرئها من الجرم الذي أسقطها في فخ السجن، فهو ضحية لمجتمع وصي، أراد فرض وصياته بالقوة، وإلزامه ربما بما لا يلتزم به هو. فهو يعترف “لم أمتلك طرحا عن الحياة، أو أي موضوع بما يؤهلني لتعليم الآخرين، أي شيء أو هدايتهم أو تنفيرهم”. فبالأحرى كتاباته متعلقة بذاته وبالبحث عنها وتخليصها من الضغائن والصداقات التي كان غير مؤهل للتورط فيها فكما يقول “كتبت عن شتاتي الخاص، عن أصدقائي الذين أحببتهم، ولم يحبوني، والذين أحبوني بالرغم من أنني لم أر نفسي جديرا بكل هذا الحب” وأيضا “عن المدينة التي ابتعلت سنوات شبابي، وصنعت مني جاهلا غرورا”.

مغايرته لسرديات السجن لا تتأتى فقط من باب دخوله السجن من بوابة الأدب وليس من باب السياسة كما حدث في معظم التجارب التي جعلت من تجربة السجن موضوعا لها، أو حتى من جراء الابتعاد عن تصوير ذاته كضحية في مواجهة الجلاد، وإنما تتأتى أيضا من خلال وعيه الشديد بمفهوم أدب السجن، وهذا الفهم نابع من انتقاده لتجارب السابقين، التي وقعت بين رحى الذاتية وإدعاء الصدق، وسندان الثقل الإيديولوجي، فمعظم الكتابات كانت نتاج السجن السياسي، ومن ثم جاءت الأدبيات وكأنها استمرار للنضال، ففي نظره كل الكتابات التي عرفها عن السجن لم تكن عن السجن بل تأويلات متراكمة للصراع الدائر لحظة كتابتها، والسجن يأتي كحلبة من الحلبات المتعددة لهذا الصراع، حلبة تشهد هزيمة الكاتب ومحاولات مقاومته”.

من المغايرة أيضا أن نص ناجي لا يتوقف عند الإسهاب عما عاناه من تنكيل ومعاقبة داخل السجن، وإنما يقدم لنا نظرة داخلية لمجتمع السجن، وكيفية معايشة السجناء لواقعهم الجديد الذي يختلف عن واقعهم القادمين منه.

وينقل لنا الكاتب تفاصيل نمط الحياة داخل السجن، حيث يقوم نزلاء السجن بصنع حياة مصغرة أو مجتمع بديل عن المجتمع الخارحي المفقود داخل السجن؛ مجتمع يمارسون فيه حياتهم وفق حيز المتاح الذي يفرضه المكان وحدوده المسورة بقوانين المعاقبة والتلصص، دون تجاوز للضوابط المفروضة أو حتى خروج عن نسق مجتمع السجن، بل في أحيان نجد المساجين مع أنهم “رجال يشتعل رأسهم شيبا، لكنهم بعيدا عن رقابة المجتمع وعن مراكزهم الاجتماعية وأدوارهم العائلية وقيمتهم المهنية يعودون ليصبحوا مراهقين في مدرسة ثانوية يمضغون إفيهات حامضة”. ويشير إلى رخص الحياة داخل السجن، فالموت مجاني بلا قيمة، بلا طقوس بلا جلال للموت أو حتى احترام لرهبته وتدبر عظاته.

وتأتي هذه الاستعادة كنوع من محاولة إجبار الذات على التكيف مع المكان المعادي / السجن من جهة فهو “يوقن بأن حياة المرء ليست إلا نتاج تكيفه مع الإجبار والضرورة”، ومن جهة ثانية لمحاولة التوهم باستمرارية الحياة كسابق عهدها، دون اعتبار مرحلة السجن مرحلة توقف لديمومة الحياة وانقطاع عن ممارساتها اليومية، على الرغم من وجود القيود والحواجز والعقاب؛ فأفراده يمارسون حياتهم اليومية بكافة طقوسها؛ الدينية كشعائر الصلاة جماعة، والاجتماعية؛ حيث يقيمون جلسات لشرب الشاي وتناول الطعام، وفي المساء يمارسون الألعاب المهربة أو الممنوعة كالشطرنج وورق الكوتشينة ومشاهدة التلفاز، أو حتى تكيفهم مع قلة الإمكانات، بالتحايل وتدوير الأشياء لاستخدامها، وابتكار طرق للمحافظة على الطعام.

أو ما يخلقه مجتمع السجن من روح تكافل غريبة، تستدعيها مظاهر الضعف الإنساني الرائجة رغم إظهار القوة والاستعراض على الآخرين، فيبكي أحدهما متأثرا بعمل أدبي قرأه، وهو ما يظهر تأثير الكلمة والأدب في الإنسان. وعلى الوافد الجديد أن يتكيف مع نظام أسرة السجن، حتى ولو كان غير ملتزم بكثير من الطقوس في حياته السابقة. فاتباع الجماعة شرط للتكيف والاندماج.

كما يستعرض أوضاع المسجونين وعلاقتهم بالسلطة وفق الأدوار التي يؤدونها لها من قبل النبطشية والعصافير، ونبطشي السجن الذي هو رئيس البنك المركزي للسجن وبيده تحويل السجن إلى فندق، أو جنهم، وهناك المسير وهو مسجون يحمل شهادة جامعية لبق حسن المظهر، يكون حلقة الوصل بين إدارة السجن والمساجين الدباديب الذين يقومون بالخدمة بالإنابة مقابل مال أو سجائر.

ويتطرق إلى الرقابة داخل السجن، فيقول إنها متعددة، منها السماح بتمرير كتب معينة للمسجونين، كما إنها تفحص محتواها، ولا تسمح لمن مرسلة له باستلامها إلا بعد التأكد من خلوها مما يسبب إزعاجا للأمن، وهناك رقابة المساجين أنفسهم، وهي رقابة تصل إلى حد بتر صفحات من كتاب ما، كحماية لزملائهم من أخطار التجديف والمشاهد الخارجية.

بقدر ما يوجد في مجتمع السجن العصافير الذين ينقلون كل شاردة وواردة إلى إدارة السجن، وهو ما يعرض المشكو في حقهم للأذى إلا أن ناجي يكشف عن أبعاد إنسانية للبعض، والتي تأتي في أشكال عديدة مثل التعاطف والمواساة، لكن أكثرها مصداقية هي ما تأتي في صورة نصائح كتواطؤ بين المساجين على عدم إظهار نقاط ضعفهم للأهل عند الزيارة، وقد يمتد التعاطف بين مجتمع السجناء إلى المشاركة في الأحلام والسعي إلى تفسيرها، فإذا كانت الأدبيات تقر بأن الأحلام نافذة على الأمل، فإنها في إطار المنظومة العقابية لها دلالات أخرى قد ترتبط بجوهر الإيمان، فالجميع ينام في انتظار الرؤيا، في انتظار أن تأتي البشارة على غرار صاحبه يوسف.

اللافت في هذه التجربة أن مجتمع الخارج يحضر بكامل تفاصيله، بما فيه من النكت واللغة اليومية بكل غلظتها وفجاجتها، وتلميحاتها الجنسية، وأيضا بغرائبيتها، فكل ما يحدث داخل السجن يحيل إلى الواقع بشتى الطرق.

كما أن الأحلام التي تسطير عليه داخل السجن، ليست نوافذ للأمل بل تؤكد هواجس القلق والخوف التي سيطرت عليه، فهو دوما تائه مغترب، لا يعرف مصيره، أو أنه واقع في مؤامرة زواج بامرأة فاشلة، أهلها يحاصرونه ولا يعرف كيف الفكاك منها ومنهم، أو في حفل عيد ميلاد، الكل متقنع بأقنعة إلا هو الذي يقضي معظم الوقت قلقا من المداهمة الأمنية، فقد تسللت جدران السجن وعوالمها وأشخاصها إلى لاوعيه. أو أنه مختبئ في بيت العائلة ومحرم عليه تصفح الإنترنت لأنه ما زال في السجن.

مع طه حسين

تتقاطع يوميات السجن التي يسجلها أحمد ناجي مع مقاطع من سيرته الذاتية، فيحكي عن تنشئته وتربيته في بيئة إخوانية على مستوى البيئة الضيقة (الأسرة)، فالجد كان يمتلك مكتبة كبيرة، وكان يحفظ الشوقيات عن ظهر قلب، والكبيرة (المدرسة)؛ حيث درس في مدارس تنتمي إلى الإخوان، وبالمثل يسرد عن تجربته في الكويت واتصاله بأبناء الإخوان وممارسته للأنشطة التي كانت تعد لمن في مثل سنه كقراءة القرآن والتعرف على السيرة النبوية، ثم دراسته في مدارس خاصة تحمل مزيجا يجمع بين الأصولية (إسلامية) والحداثة (لغات).

ويذكر الكتب التي أسهمت في تشكيل وعيه على مستوى الطفولة أو على مستوى الشباب واختياراته الخاصة بعيدا عن ترشيحات الأسرة (الأب تحديدا) متمثلة في كتابات مصطفى محمود وأنيس منصور وتوفيق الحكيم وآخرين. كما تتداخل تجاربه القرائية السابقة في مدرسة طه حسين الثانوية، مع قراءات مكتبة السجن.

ويرصد في رحلة تطور وعيه وانتقاله من عالم السواك ومدرسة الإخوان إلى مدرسة طه حسين الثانوية، واتساع الأفق الذي تجاوز الابتسامات الودودة إلى عالم أوسع صاخب بالمتغيرات بدأ بمحمد الدرة والانتفاضة الفلسطينية وصولا إلى أزمة وليمة حيدر حيدر التي غدت البوابة التي غارد منها عالمه القديم، وأغلق خلفه الباب بلا رجعة، فأثناء الأزمة اكتشف أخبار الأدب التي كانت تناصر حرية الرأي وترفض أي محاولة لاغتيال الرواية وقمعها، فاغتيالها يعني اغتيال لحرية الكلمة.

في استعراضه لمكتبة السجن التي تتقاطع مع مكتبة مدرسة طه حسين الثانوية بنين في سندوب بمدينة المنصور، نكتشف شكلا من أشكال الممارسة القمعية التي تمارسها السلطة، وهذه المرة ليست على الجسد البدني، وإنما على الوعي والعقل، فالسلطة تسعى إلى تكريس ثقافة أحادية تغرسها في عقول نزلاء السجن ممن يترددون على المكتبة، كما أن المكتبات المساهمة في تكوين مكتبة السجن بإمدادها بالكتب، تكشف حجم الولاءات، فإذ استثنينا المكتبات الحكومية التي تشرف عليها وزارة الثقافة، أو إصدرات الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، فيكون الرصيد الأكبر لإسهامات مكتبة الشروق، وهو ما يكشف لعبة من التوازنات تشكل العصب الرئيسي في سوق النشر.

لكن ما يدعو للعجب هو اكتشافه لنص صنع الله إبراهيم “تلك الرائحة” على أرفف مكتبة السجن، وهو الكتاب الذي كان ممنوعا في الستينات، بل والأغرب أن صنع الله يقدم في الكتاب صورا متعددة للانتهاكات التي تمارسها السلطة على بطل الرواية، ويسرد فيها وقائع الاستلاب التي تعرض لها بعد خروجه من السحن، ثم الانتهاك الجسدي الذي يتعرض له البعض داخل حجرات السجن، وهو ما يكشف عن دلالة خطيرة تتمثل في أن استدعاء الرواية الذي تم صدفة أو عمدا، يكشف حالة من التماهي بين واقع الأمس واليوم، وأن السلطة هي السلطة، فالسلطة التي مارست قهرها على صنع الله إبراهيم، بالمصادرة للنص أو بالحذف الذي مارسه الرقيب أو بحفلة الاستخفاف (التفاهة) التي أقامها ممثل السلطة (وزير الثقافة) هو وحشد من أصدقائه، على البطل الذي عجز عن القيام بالفعل مع المومس، إلى جانب اتهام الرواية أيضا بخدش الحياء العام، وهي ذات التهمة التي يواجهها الراوي في “حرز مكمكم”.

الاستدعاء يقدم صورة لتراجع الوضع؛ فصنع الله إبراهيم الذي سجن لتهم سياسية كان معه زمرة من المثقفين والمفكرين والكتاب، يتناقشون حول همنغواي والشعر السوفييتي، أما هو فسجن إلى جانب البكوات، وهم كبار موظفي الدولة من مستشارين ورؤساء محاكم وضباط جيش وشرطة أدينوا جميعا في “قضايا مخدرات، وقضايا فساد” وهي المأساة الكبرى، فمن نيط لهم حماية أموال الشعب، هم من نهبوه. أما ما يجمعهم من حوارات فيكون عن كتابات أحمد مراد ومحمد صادق، وأدب الرعب، وأحيانا عن أم عنترة بن شداد.

ينشغل وعي المؤلف بالكتابة وهواجسها، وما تخلقه من متعة فنية، فيشدد على ضرورة أن يكون للكاتب الحق في متعته الخاصة والفرح المختلس، فالكتابة عنده هي وسيلة للفهم من خلال التشكيك، والأدب هو مساحة الخيال وأرض اللاوعي.

والتجريب الذي ينشغل به في الكتابة نراه واضحا في النص، فيسخر من الكتابات الكلاسيكية على نحو ما يبدي رأيه في كتابات يوسف إدريس الروائية، كما أن الكتابة عنده لا تلتزم نوعا واحدا، وإنما تتداخل الأشكال بين السيرة الذاتية واليوميات. ومثلما يكسر سلطة اللغة التي كانت سببا للسجن، بالسخرية من الألفاظ التي تعترض عليها السلطة، فيكثر من استخدام الألفاظ التي في عرف السلطة خادشة، لاذئا بكتب التراث التي منحتها قوة وبيانا في شروحاتها للمواضعات الجنسية، نراه -أيضا- يكسر حدود النوع فاليوميات لا تأخذ الشكل المتعارف عليه من حيث التتابع الزمني أو الزمن الكرنولوجي، وإنما يقدم ويؤخر ما يشاء فسجل في يومياته تاريخ اليوم الخمسين العاشر من أبريل 2016، ثم بعدها يقفز إلى اليوم الخامس والثمانين بعد المئة الثلاثاء الثالث والعشرين من أغسطس 2016، ثم يعود إلى الخلف إلى اليوم الرابع والأربعين: الاثنين 4 أبريل 2016.

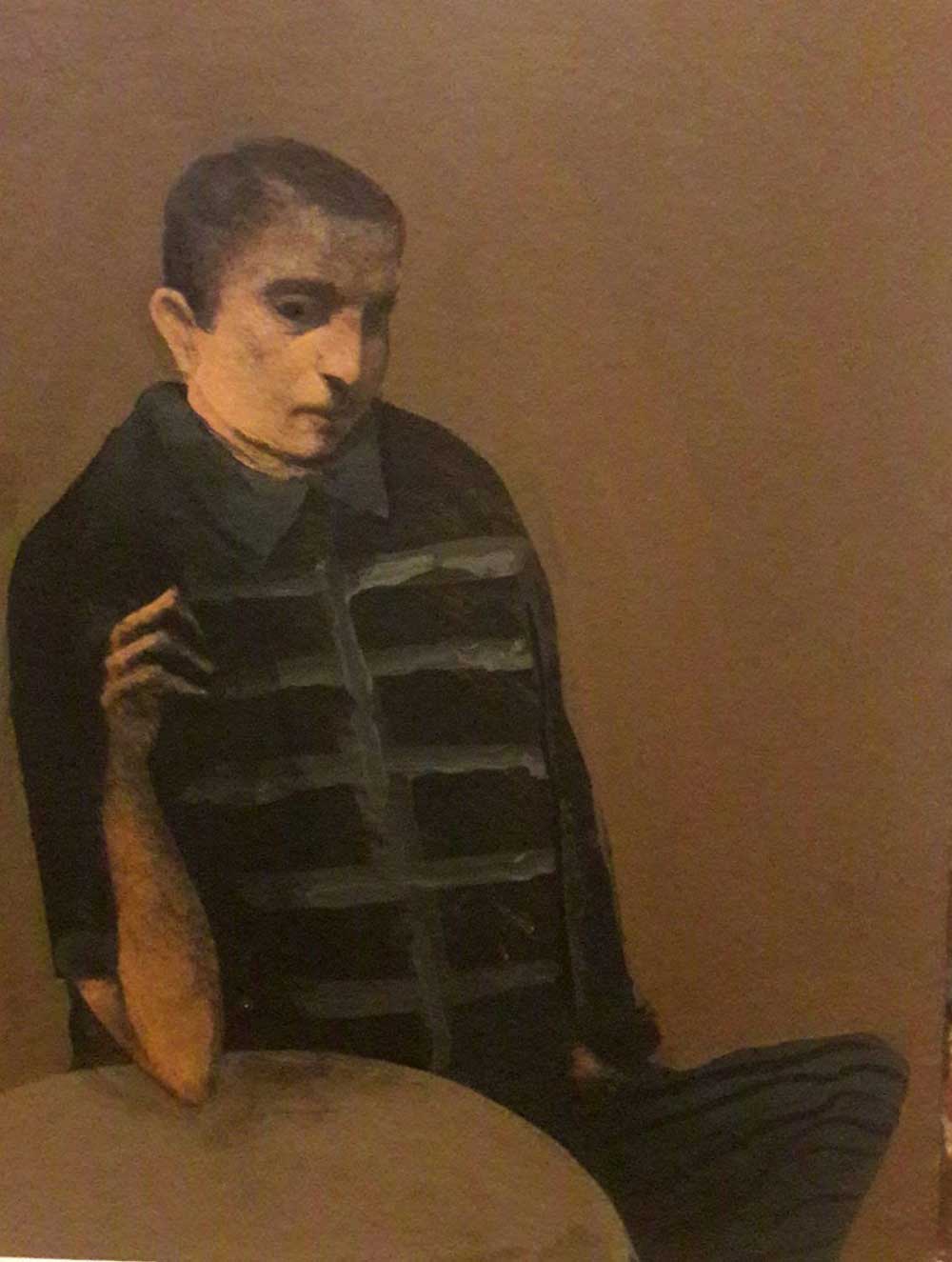

والخطاب السردي لا يسير على وتيرة واحدة، مع أنه خطاب شخصي في المقام الأول، إلا أن الذات الساردة/ الأنا تنفصل عن أناتها لتتحول إلى آخر/ مخاطب، فيخاطبها ويجعلها في صورة الضحية التي يجب أن تكون مدانة هكذا “لكن وقع كتابه (أي طه حسين) لم يكن ممتعا، بل دفعك لدوامة من الأفكار الكئيبة في بداية سجنك. كل يوم بل كل ساعة كنت تجلد نفسك على ما ورطت نفسك فيه، تعاتب نفسك بينما تستحم وسط الصراصير التي ترعى على جدران الحمام” وتارة ثانية “لماذا فعلت بنفسك ما فعلت يا أحمد؟ ولماذا ألزمت نفسك بالكتابة على هذه الشاكلة؟ هل تستحق تلك الأوهام التي تطاردها في الكتابة هذه التضحية”.

يتماهى الخطاب السردي مع خطاب طه حسين العقلاني، الذي يحضر على أكثر من مستوى، في مفارقة غريبة، فالكتاب الذي يصادفه في السجن هو “مع أبي العلاء في سجنه” وهو الكتاب الذي اصطحب طه حسين فيه صديقه وشيخه المعري في رحلته لباريس، وراح يجري معه حوارات بعيدة عن النقد الذي كتبه عنه من قبل، وبالمثل يحضر كتاب “مستقبل الثقافة” الذي أهداه له صديقه مع كتاب آخر، ولكن الحضور الأهم هو رمزية طه حسين وأفكاره التي تجد صدى كبيرا في داخله، وتكون بمثابة الحل للإشكالية الكبيرة عن جدلية الكاتب والسلطة، فطه حسين لخّص طبيعة الصراع منذ عام 1938 حيث قال “الأدباء عندنا ليسوا أحرارا لا بالقياس إلى الدولة، ولا بالقياس إلى القراء، وما أكبر النبوغ الذي يضيع ويذهب هدرا؛ لأنه يكظم نفسه، ويكرهها على الإعراض عن الإنتاج خوفا من الدولة، أو خوفا من القراء، فليس كل موضوع يعرض للأديب عندنا تسيغه القوانين ويحتمله النظام، ويرضى عنه ذوق الجماهير”.