لا شرقية ولا غربية.. مارِسوا الحب ولا تثقوا في من تجاوز الثلاثين

لكل جيل ميولاته وعوالمه وطرائقه في كسر الحواجز الأبوية والسلطة المكرسة لتدجينه وفق رؤى سابقة لعصره، وفي هذا أيضا لكل جيل أفكاره وفنونه وتمثلاته للعالم والحياة والأخلاق والمجتمع والذات والآخر، وغيرها. وبعيدا عن الصدامات العقيمة التي لا تكرّس التلاقح بين الأجيال بما يحقق التكامل، فإن الفنون بمختلف أنواعها تمكنت من أن تكون ممرات ناجحة بين جيل وجيل، حيث كرّست التنقّل بين الأجيال وتغيرات الذائقة وفتحت آفاق الجماليات، وتمكنت خاصة من أن تكون محامل فكرية تلغي الصراع وتعوضه بالتكامل والتنوع بين جيل وآخر.

لا أعياد دون طقوس؛ هذا ما درَجَ عليه المنتمون إلى حضارات وثقافات بشرية قديمة، فإن لم توجَد طقوس احتفالية مرتبطة بعيد من الأعياد، قام المحتفِلون بإيجادها والتأكيد على تكرارها عاما بعد عام، حتى تستحيل مع تتالي السنوات لحافِظةٍ ثقافية تضمن استمرار هذه المناسبات وحمايتها من فقدان بريقها مع الزمن.

ارتبط الاحتفال بعيد الفطر ليس فقط بتناول الكعك والبسكويت والزيارات العائلية الموسَّعة، بل كذلك بمشاهدة المسرحيات الكوميدية ذات الجماهيرية الواسعة حتى إن العروض المسرحية صارت توزَّع على سهرات العيد طبقا لجدول عرض يعمل على تغذية الشعور بالبهجة على امتداد أيامه، فلا يخلو يوم من إعادة عرض مسرحيات “شاهد ما شفش حاجة”، و”شارع محمد علي”، و”ريا وسكينة”، و”المتزوجون”، و”الجوكر”، و”سُك على بناتك”، وغيرها من الكلاسيكيات التي صار ترقُّب مشاهدها الأيقونية المحفوظة طقسًا لا يقل زهوًا عن تحضير الملابس الجديدة لصباحات العيد.

الرسوخ في الذاكرة

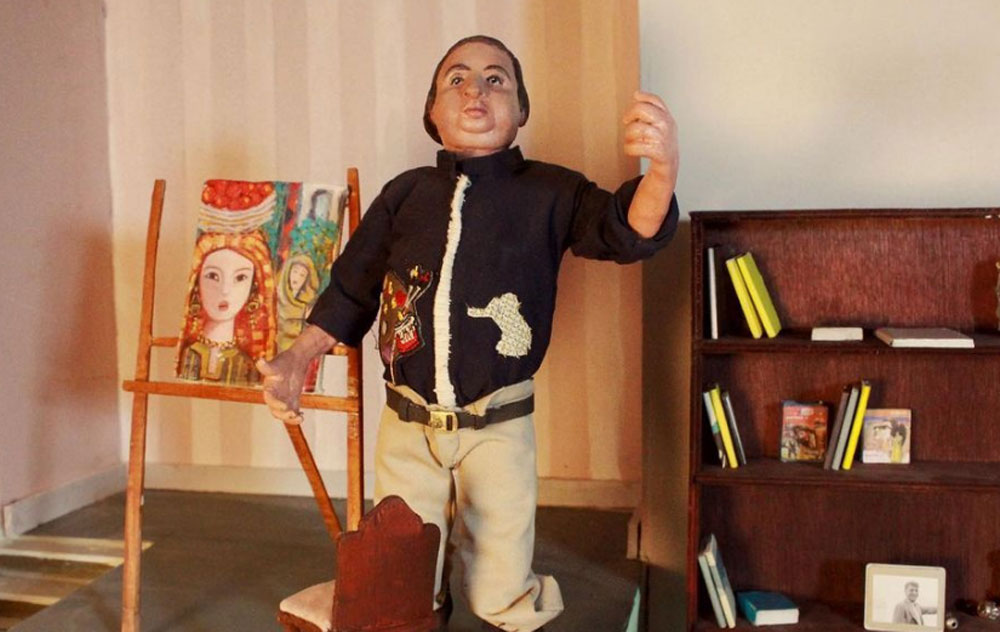

لأن البهجة لا تكتمل بلا ألوان، فقد قامَت منصة “شاهِد” بتلوين مسرحية “مدرسة المشاغبين” بطولة عادل إمام ويونس شلبي وأحمد زكي وهادي الجيار وسهير البابلي، والتي قُدمَت لأول مرة في النصف الأول من سبعينات القرن الماضي، أي منذ قرابة نصف قرن، ولم تفقد شيئا من بريقها إلى اليوم.

وبالرغم من بعض الاعتراضات التي أثيرَت في الصحافة والمنصات الإعلامية بزعم أن تلوين الأعمال الكلاسيكية يُعَد اعتداءً على التاريخ وإفسادا لأصليَّتها وفرادتها التي قدَّمها بها صُناعها الأصليون، تبقى الحالة الجماهيرية العامة هي الترقُّب والتحمُّس للنسخة الملونة رقميًّا من مسرحيتهم الأثيرة، وتمَنّي مشاهدة شخصيات بهجَت الأباصيري ومرسي الزناتي ومنصور ابن الناظر وأبله عفت والملّواني، وقد صُبِغَت مشاهدهم بألوان البهجة وبُثَّت فيها أنفاس الحياة.

لم تكن “مدرسة المشاغبين” فقط عنوانا للمسرحية الشهيرة التي ألَّفها علي سالم وأخرجها جلال الشرقاوي، بل للنسخة المترجمة من الفيلم البريطاني “إلى أستاذي، مع حبي” من إنتاج سنة 1967، كذلك الفيلم المصري “مدرسة المشاغبين” للمخرج حسام الدين مصطفى من إنتاج سنة 1973، وسبقه إلى الشاشة فيلم آخر مقتبَس عن نفس الفيلم بعنوان “مُدرّستي الحسناء” بطولة هند رستم وإخراج إبراهيم عمارة، ولَحِق به فيلم “الاحتياط واجب” بطولة أحمد زكي ومديحة كامل وإخراج أحمد فؤاد، جميعها مبني على نفس الثيمة ويعالج نفس القضية مع اختلافات طفيفة بين عمل وآخر.

القضية يمكن رؤيتها في إطار الإصلاح الأخلاقي لمجموعة من الشباب المتمرِّدين وذلك عن طريق احتوائهم وتفهُّم دوافعهم النفسية وأزماتهم الاجتماعية التي تسببَت في إحداث الصدع الماثل بينهم وبين الأجيال السابقة لهم.

غير أن هذه الرؤية تُسطِّح القضية على نحو ما، فإنتاج كل الأعمال الفنية المختلفة خلال فترة زمنية محدودة وعلى هذا النحو من الكثافة والإلحاح في الداخل والخارج معًا، لا يمكن إلا أن يكون استجابةً لأزمة عالمية عايَشَها هذا الجيل، لا مجرد مشكلة اجتماعية تخص مجتمعًا بعينه في ظروف محددة.

الأجدر بنا ألا ننظر إلى هذه الأعمال باعتبارها بعضا من حالات الاقتباس المعتادة والمتكررة في السينما المصرية، خاصة وأن نجاحها الكبير وقت إنتاجها، برغم الاعتراضات الأخلاقية التي تزامنَت مع كل حالة، كما استمرار عرضها طوال هذه المدة الزمنية الطويلة، يُشير إلى كونها قد حفرَت عميقا في وجدان الجماهير في مصر وحتى خارجها، وثمة أسباب وراء النجاح المدوّي والقدرة على البقاء في ذاكرة الفن، يجدر بنا تأمّلها واستجلاء كُنهها لأجل فهمها على النحو الأقرب للصحة.

جيل التمرّد الشامل

الستينات، وما أدرانا ما عقد الستينات، إنها الفترة التي شهِدَت أوسع فجوة جيليَّة على الإطلاق في شتى أنحاء العالم؛ فترة بزوغ الهيبيز، الكومونات، مخيمات التظاهر، الثقافة المضادة، موسيقى الروك، الشَّعر المرسَل والجينز الأزرق والألوان الصاخبة، الحرية الجنسية والديمقراطية التشاركية والتمرّد على المؤسسات الدينية والبيروقراطية، جميعها من مظاهر حركة التمرد التي بدأها الشباب في أميركا وأوروبا وسرعان ما اشتعلَت جذوتها في سائر أنحاء العالم.

إنه جيل ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، ما بعد سقوط الفاشية وتهاوي القوميات العرقية، الجيل الذي نال قسطا وافرا من التعليم، وأُريد له أن يتأهَّب لحرب عالمية ثالثة تشتعل في أي وقت، وتُتوَّج بها الجهود الباردة بين معسكرَي الشرق والغرب، فقال: لا، لا شرقية ولا غربية.. مارِسوا الحب، لا الحرب.. لا تثق في من تجاوز الثلاثين.

شهِدَت ألمانيا خلال عقد الستينات ما يمكن اعتباره أشد الفجوات اتساعا على الإطلاق، فالهوَّة لم تتوقَّف عند الاختلاف البيِّن بين قِيَم الجيل الأسبق، الذي تربّى في حاضنة القومية الفاشستية، والجيل اللاحق الذي شهد نهوض ألمانيا من عثرة النازية وجرحها الغائر، بل إن الهوَّة تجاوزَت ذلك الاختلاف الفكري والمعنوي، ووجدَت لنفسها تجسيدا خرسانيّا واقعيًّا هو حائط برلين، الذي قسم المدينة لمعسكر شرقي وآخر غربي.

لم تشهد الحرب الباردة تقاربا لصيقا على هذا النحو بين المعسكرين، حيث يفصل حائط لا يتجاوز الثلاثة أمتار إلا بقليل بين رؤيتين شديدتَي التناقض للعالم، تقاربٌ أنتج خلال سنوات قليلة تلك الحركة السياسية والاجتماعية التي اجتاحَت جيل الشباب الألماني، حركة ناهضت الحرب الأميركية على فيتنام، مثلما أخذت تنتقد النزعة الرأسمالية والاستهلاكية التي شاعَت في ألمانيا الغربية وأحدثت المزيد من الفجوات الطبقية.

ولأن الأفكار المتمرّدة لا تأتي فرادى، فقد تعرَّض الكثير من القيَم الاجتماعية للهجوم عبر شعارات الحركات الطلابية المتمردة، حتى منظومة الأسرة تم اعتبارها النواة الأساسية لتشكُّل الأفكار النازية.

ومع تعيين أحد السياسيين المنتمين سابقا إلى الحزب النازي مستشارا لألمانيا الغربية، والتوسُّع في فرض قوانين الطوارئ واتخاذ إجراءات لإصلاح النظام الجامعي دون مشاركة الطلبة الألمان، تفجّرت حركة التمرد الطلابية التي قادها “الاتحاد الطلابي للاشتراكيين الألمان”، أو ما سُمِّي لاحقًا بجيل 1968.

الكومونة رقم 1

تشكّلَت “الكومونة رقم 1” من أجل قيادة الحركة اليسارية الطلابية الألمانية، وقادت التظاهرات ضد الحرب الأميركية على فيتنام وزيارة شاه إيران لألمانيا، والعديد من التظاهرات الأخرى الموجَّهة ضد القمع السلطويّ والتعسف في استخدام القوة من قِبل الشرطة الألمانية، واتَّسمَت في الكثير من الأحيان بالسخرية اللاذعة والتهكُّم والاستفزاز الصريح، حتى إن قادة الكومونة اتُّهِموا لاحقًا بأن شعاراتهم شديدة الاستفزاز هي ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في أحد المتاجر الألمانية الكبرى، تسبب في مئات الوفيات والإصابات.

خلال المحاكمة التي زُجَّ فيها بقادة تنظيم الكومونة رقم 1، يمكننا معاينة بعض مشاهد مسرحية “مدرسة المشاغبين” على نحو أقل فكاهة وأكثر جدّية، فقد تحوَّلت المحاكمة إلى سجال ساخر بين قادة التنظيم ورئيس المحكمة، بحيث انفجرَت قاعة المحكمة بالضحك عدة مرات، كأنها صالة مسرح كوميدي، بسبب تهكُّم المتهمَين الرئيسيين على سلطة المحكمة ومطالبتهما بإخضاع القضاة وممثل النيابة لاختبارات الحالة النفسية وقياس الذكاء.

لذلك اضطر القاضي إلى تعليق المحاكمة أكثر من مرة لاستعادة النظام، وفشلَت المحكمة في التوصُّل إلى صيغة اتهام متماسكة لهذين الشابين المتمردين.

الأعمال الفنية التي تناولت ثيمة الجيل المتمرّد يجب رؤيتها على ضوء الأحداث والمتغيرات التي ميّزت عقد الستينات

يمكننا تأمل “مدرسة المشاغبين” وغيرها من الأعمال الفنية التي تناولَت ثيمة الجيل المتمرد على ضوء الأحداث والمتغيرات التي ميَّزَت السنوات الأخيرة من عِقد الستينات، وامتدَّ تأثيرها إلى سبعينات القرن الماضي. ففي مدرسة المشاغبين يتمرَّد الطلَبة ليس فقط على السلطة المدرسية، بل على السلطة الأبوية بشكل عام، سلطة الأمر والنهي والإلزام وتوقيع العقوبات، وعلى سيطرة القوى الرأسمالية على مفردات الحياة، المتمثلة في الآباء الأغنياء المنشغلين بجمع المال عن الاهتمام بشؤون أبنائهم.

الطالب الوحيد المنتمي إلى أسرة رقيقة الحال الذي قام بدوره الفنان أحمد زكي، هو الذي على النقيض من زملائه لا يقوم بالتمرد على السلطة الأبوية الماثلة في ناظر المدرسة والنظام التعليمي، إذ هو أكثرهم عرضة لخسارة كل شيء في حال عصفَت به السلطة نظرا لكونه غير مسنود بالمال والمكانة الاجتماعية، ويضطر إلى تحمُّل المن والأذى من الناظر الذي يُذكّره طوال الوقت بما تُقدمه له المدرسة تقديرًا لظروفه.

ليس غريبا إذن أن مَن ينجح نهاية الأمر في احتواء هؤلاء الطلَبة المتمردين، هي المُدرِّسة الرقيقة أبله عفت، قامت بدورها سهير البابلي، إذ هي الأقرب إليهم من حيث السن، والتي تعاملت معهم من منطلق المشاركة عوضا عن السلطوية الأبوية.

سلطة الأب

ثمة مسرحية أخرى تناولَت ذات الثيمة ولاقَت نجاحا لا يقل عما حققته مسرحية “مدرسة المشاغبين”، هي مسرحية “العيال كِبرِت”، والتي ضمَّت عددا لا بأس به من النجوم المشاركين في مدرسة المشاغبين. هنا، تُناقَش ثيمة السلطة الأبوية على نحو أكثر مباشرة، إذ أن السلطة التي يجري التمرُّد ضدها هي الأب نفسه، رمضان السكري، الذي قام بأداء دوره الفنان حسن مصطفى، نفس الممثل الذي قدَّم دور الناظر في النسخة المصوَّرة من مدرسة المشاغبين، حيث يهمُّ الأب الميسور ماديًّا بهَجْر أسرته من أجل زيجة سرية ثانية.

يكتشف الأبناء هذا الأمر عن طريق المصادفة، فيقومون معًا برغم تناقضاتهم ومثالبهم بالترتيب لإفساد هذه الزيجة، وتقويم سلوكيات أبيهم وأمهم طبقا للرؤية الحداثية والأكثر تحررية التي يؤمنون بها.

الخيط الذي يربط بين المسرحيتين الشهيرتين هو ذلك التمرّد الشبابي الذي بدأ في أميركا واندلعَت نيرانه في ألمانيا وامتدَّت شرارته في كل اتجاه خلال السبعينات وما تلاها.

ثمة خيط يربط بين مسرحيتي "مدرسة المشاغبين" و"العيال كبرت" الشهيرتين، هو ذلك التمرّد الشبابي على السلطة الأبوية

يرى الكثيرون هذه الأعمال من زاوية أخلاقية بحتة وضيقة، باعتبارها أعمالا مسِفَّة تناهض الفضيلة وتقوض القيَم المجتمعية، فيما يجدر النظر إليها باعتبارها متنفَّسا آمنا لنزعات التمرد ومجالا مناسبا لطرح الأفكار ومناقشة القضايا.

وعادةً ما يكون باستطاعة الفن أن يلعب هذا الدور الهام، أي دور الممرّ الآمن للأفكار والمناقشات، دون أن يسبب خسائر تُذكَر. ولنا أن نتأمَّل تجارب فنية أخرى قامت بطرح فكرة السلطة الأبوية للمجتمع من زوايا عدة، ولم تُقابَل بنفس الانتقادات الأخلاقية القاسية، ربما لأنها لَم تحظَ بنفس الجماهيرية الكبيرة، منها على سبيل المثال فيلما يوسف شاهين “حدوتة مصرية” و”إسكندرية ليه”، ومنها الكتاب الممتع وشديد الثراء على مستوى الأفكار “غرفة 304″، وتؤكد إمكانية طرح جميع القضايا ومناقشة جميع الأفكار أمام الشاشات وخشبات المسارح وعلى صفحات الكتب، كبديل ممتع وأكثر أمانا من مناقشتها في الساحات الشعبية والميادين.