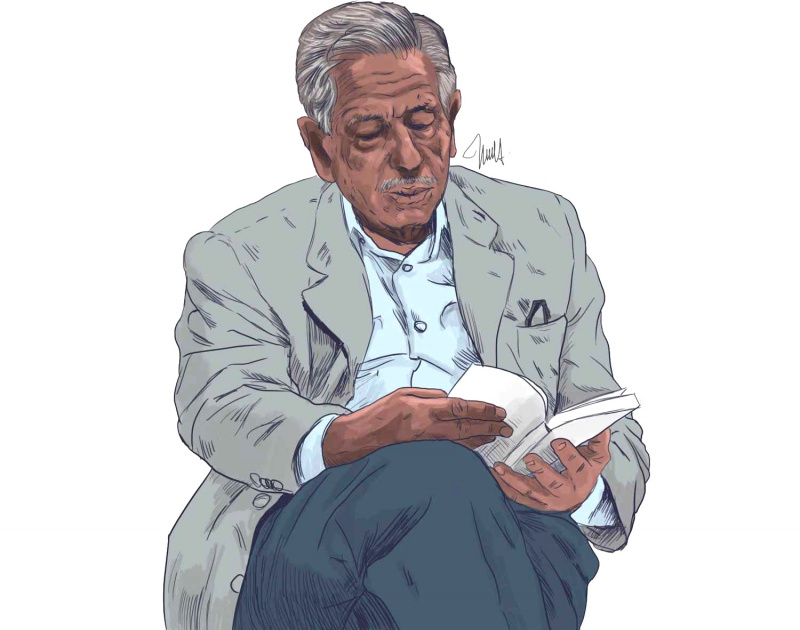

محمد خضير عراقي أبواب مملكته السوداء لا تزال مفتوحة

لو أنه لم ينشر سوى كتابه الأول “المملكة السوداء” لاستحق ما ناله من مكانة أدبية. كتاب واحد صنع شهرته غير أنه في ما بعد وقع ضحية لذلك الكتاب الذي أعتبره العراقيون فتحا. كل ما كتبه بعد ذلك سيُقارن بنصوص ذلك الكتاب الساحرة.

ومع ذلك فإن محمد خضير واصل الكتابة والنشر ولم يقع ضحية لكتابه الأول. فبدا ذلك الكتاب كما لو أنه مشكلة الآخرين الذين تعلقوا به وأحبوه وليس مشكلة الكاتب الذي لم يجد أنه عليه أن يكتب كتبا على غراره. ولكن ما الذي فعله خضير في المملكة السوداء لكي يستحق كل ذلك الإطراء الذي أحيط به من قبل نقاد الأدب العرب؟

ذلك الثناء الاستثنائي الذي لم ينله كاتب عراقي ظل محصورا في دائرة البحث الأدبي فلم يتقدم بمنجز خضير خطوة واحدة في اتجاه القارئ العربي العادي الذي قد لا يجد في ذلك المنجز ما يمتعه. فما قام به خضير إنما يعد تحولا فنيا خالصا. الأمر الذي يقف بينه وبين الشهرة الشعبية التي لم ولن يسعى إليها رجل متواضع، عاش حياته بعيدا عن الأضواء والعلاقات العامة مثل خضير.

كانت علاقته بمدينته الجنوبية “البصرة” قد تشعبت دروبها وصارت أشبه بالمتاهة وهو ما شجعه في ما بعد على أن يكتب كتابه “بصرياثا” باحثا عن الروائح والأصوات الخفية التي صنعت صورة مملكته التي ظل عالقا بهوائها بالرغم مما لحق بها من خراب.

رجل المعنى وأسير اللغة

ظهر خضير وسط جيل من القصاصين، سيكون أفراده من أهم الكتاب في تاريخ الحركة الأدبية في العراق. موسى كريدي، جليل القيسي، جمعة اللامي، منير عبدالأمير، موفق خضر وسواهم. فكان تميزه بمثابة حدث استثنائي وهو البعيد عن الأضواء.

يخطئ البعض حين يظن أن فتنة اللغة هي مفتاح ذلك الاستثناء. الصحيح أن لغة خضير هي الباب التي انفتحت على عوالم استثنائية من جهة ما انطوت عليه من قيم إنسانية عميقة في معانيها وقوية في تأثيرها.

لم يكن سحر نصوص خضير في حقيقته لغويا وإن بدا كذلك. كانت قوة المعنى الإنساني هي السر. ولعه باللغة قاده منذ بداياته إلى الاهتمام بالصورة داخل الحكاية. كان أشبه بالرسام الحديث الذي ينظر إلى الأشياء والكائنات من زوايا متعددة في الوقت نفسه. سيعود في ما بعد إلى هوايته القديمة حين يكتب عن الرسامين. لقد مارس هوايته في أن يكون رساما من خلال انتحاله صفة ناقد انطباعي حاول من خلال اللغة أن يوقع بالرسامين باعتبارهم كائنات تسرح في مجازات خياله المفتوحة على ما لم يرسم.

الكاتب الذي يُعاد اكتشافه

ولد خضير عام 1942 في البصرة جنوب العراق. تخرج من دار المعلمين ومارس مهنة التعليم عبر ما يزيد على الثلاثين سنة في الناصرية والديوانية والبصرة. ويعود ظهوره الأدبي إلى عام 1962، غير أن عزوفه عن النشر جعل من صدور أول كتبه القصصية “المملكة السوداء” عام 1972 مناسبة لإعادة اكتشافه. وهو اكتشاف لم يغير من عادات خضير الذي عاد إلى عزلته بعيدا عن الأضواء.

بعد سنوات قليلة أصدر خضير كتابه الثاني “في درجة 45 مئوي”. وسيمر زمن طويل حتى يستأنف نشر نتاجه الأدبي. وكما يبدو فإن خضير لم يكن يولي النشر اهتماما بعكس علاقته بالكتابة التي كانت بالنسبة إليه سلم نجاة. وهو ما يجعلني أتوقع أنه يمارس الكتابة يوميا باعتباره محترفا.

خضير يثق بالكتابة أكثر من أي شيء آخر. ذلك ما سيكشف عنه في كتبه المجاورة لكتبه القصصية. تلك كتب هي مزيج من سيرته الأدبية وسيرة مدينته وطريقته في النظر إلى الكتابة. أصدر بعد ذلك “رؤيا الخريف“، ”تحنيط”، “حدائق الوجوه“، ”بصرياثا”، “كراسة كانون“، و”الحكاية الجديدة” وهناك كتب أخرى يؤكد صدورها أنه كان دائما غزير الكتابة. وفي عام 2004 نال جائزة سلطان عويس.

كانت واحدة من أعظم خسارات الأدب العربي أن نتاج خضير الأدبي لم ينتشر عربيا إلا في السنوات الأخيرة وفي حدود ضيقة. كان من شأن ذلك النتاج لو انتشر أن يغير أساليب الكتابة وسبل التفكير فيها ومن خلالها.

غير أن التقاط مواقع التحول الذي أحدثه محمد خضير ومن ثم التأثر بها هو في حد ذاته مهمة عسيرة. ذلك لأن خضير كاتب صعب وما يكتبه ليس يسير القراءة بالرغم مما يتخلله من سحر لغوي يلف الوقائع بالدهشة. سيُعاد اكتشاف خضير باستمرار.

عالم تصنعه الحواس

قبل أن نذهب إلى الناقد أو شبحه لا بدّ أن نرى خضير وهو يستعرض أفكاره عن الكتابة داخل نصوصه القصصية. وهي لعبة صار يمارسها بعد أن اطمأنّ إلى أن قراءه صاروا على وعي بنوع الكتابة الجديدة التي شغف بها. وهي كتابة تمزج بين الأزمنة انطلاقا من كون الحكايات لا تنتهي بانقضاء زمنها فهي غالبا ما تتسلل إلى زمن لم تكن قد اخترعت من أجله وهو ما يفتح الباب على وقائع غير متوقعة. يقول خضير “تستطيع الكتابة أن تحقق نصا تكعيبيا باختزال الحوادث الماضية في لحظة التصور الآتية، لحظة التذكر الشاملة للتفاصيل والأجزاء. تسير الكتابة السردية على سطح بل أعماق ولكنها تشير دائما إلى حفر الصور المموهة والاسترجاعات المفاجئة والأخيلة المفتوحة”.

يتشبه بالرسامين وهو يلاحق الرسام الإسباني “فرانشسكو غويا” في كتابه “كراسة كانون” منتحلا شخصية الكاتب الذي ينظر إلى الوقائع والشخصيات باعتباره رساما. سيكون على خضير أن يبني عالما، يُرى من جهات مختلفة. وهو عالم تتسق فيه جماليات النظر مع وقائع تتخاطفها الحواس الأخرى. فالحكاية هي ذلك المزيج من الأصوات والروائح والصور وتقع في لحظة التماس مع الواقع الذي صار بالنسبة إلى خضير مرآة لما هو متخيل.

لم يعد هناك بعد واحد للحكاية. لقد برع خضير في اختراع أبعاد مختلفة للحكاية والإمساك بخيوطها وهو يشعر بلذة أن يكون كاتبا في الوقت الذي يشعر فيه قارئه بنشوة أن يكون قارئا وهي صفة تتماهى مع الرغبة في الاكتشاف. يضع خضير قارئه في مقدمة السفينة المبحرة في اتجاه المجهول.

سعيا وراء الخيال

لسنا في حاجة إلى اعتراف خضير بأنه ليس ناقدا لكي نتأكد من أن الرجل في كل ما فعله كان يسعى للاكتفاء بشخصية الراوي الذي رأى وعرف كل شيء عن عذاب كائناته. يقول عن مقالاته التي ضمّها كتابه “الحكاية الجديدة”، “هي محاضرات متناثرة، كانت نتيجة إفرازات جانبية أو مثلما أقول تفاعلات جانبية لكتابة القصة. كنت أكتبها أثناء كتابة القصص ولذلك تجمعت ببطء وعلى شكل مقاطع ومذكرات يومية متفرقة إلى أن صارت بهذه الصورة التي ظهرت في الكتاب.

هي في حقيقتها ليست نصوصا تقنية، ذلك لأني لا أمارس النقد وإنما هي تأمّلات تقنية ومراجعات لما كنت أكتب من نصوص قصصية”. يمكننا أن نحكم من خلال هذا الاعتراف على صلة خضير بكتاباته وبالضبط في المجال الذي يتعلق بعزوفه عن نشر نصوصه.

فالرجل يمارس على نفسه رقابة صارمة. إنه يخط سطرا مجاورا لكل سطر يكتبه. انضباطه الذي ظهر في أول كتبه لم يكن وليد الصدفة. محمد خضير الذي لم تستهوه الشهرة كان منذ البدء يميل إلى أن يكون ذلك الكاتب الذي يتفوق على نفسه من أجل أن يكون الأول في السباق وإن كان لا يرغب في أن يظهر أمام الجمهور باعتباره كاتبا متفوقا. كان هدفه ولا يزال يكمن في أن يمسك بخيال الحكاية ليتعلم منه أسرار الوجود.

من قصة "الأرجوحة"

على جادة السكون المظللة بمراوح السعف كان فتى حليق الرأس يتحرك فوق دراجته الخفيفة، كالنائم، بين جدول واطئ مزبد بخيوط تشبه رغوة الصابون إلى اليسار، وجدار واطئ من الطين المتهدم إلى اليمين.

تبدأ من حافة الجدول المعشب أرض تبعثرت فيها جذوع النخيل وأعشاب السوس والحلفاء المتوحشة، كما كان جدار الطين يحجز أرضا منخفضة تتجاوز فيها الجداول وتغطيها تماما الأعشاب الدقيقة المزهرة والأشجار البرية وأشجار الرمان وعرائش الكروم المتسلقة على الجذوع.

تنغمر الجادة بشمس قوية، في حين يحل فيء ساخن فوق أعشاب غابة النخيل وجاداتها الضيقة المحاصرة. وكالنائم، كان الفتى لا يسمع صوتا حتى لعجلتي دراجته وهما تدوران على غبار الجادة الناعم، ولكنه يشم روائح أزهار الدفلى والأزهار البرية في المنخفض النباتي أسفل جدار الطين وخلف الجدول المزبد.

ومن كسرات الجدار كانت تخطف بصره المبهور بأشعة الشمس من خلال السعف أزهار الرمان الحمراء المختبئة في كثافة ظل الأوراق، وحركة الأجنحة الرمادية لطيور ”الفاختة“، غير أن أزهار الدفلى في أغصانها المتدلية في الجدول الواطئ ترتسم في الماء بين ظل السعف كنقوش في ثوب مخطط.

وفي منطقة فيء غزير كانت فروع شجرة توت ضخمة تجتاز الجدار حتى منتصف الجادة. استند الفتى بقدمه إلى الجدار، بعد أن أوقف حركة الدراجة، وأخذ يلتهم ثمار التوت السوداء.

ثم ترجل عن دراجته وأسندها إلى الجدار، وقطع الجادة منحدرا ضفة الأعشاب الزاحفة ليغسل أصابعه الدبقة في ماء الجدول، ثم شرب وبلل رأسه الحليق، مغترفا الماء براحتيه المكورتين. أنصت لأقدام خافتة، وظهر ثلاثة كلاب دخلوا من ثقب الجدار للأرض المنخفضة.